LA VIE DE BOHÈME À BOIS LE ROI. ART, POLITIQUE ET NATURALISME

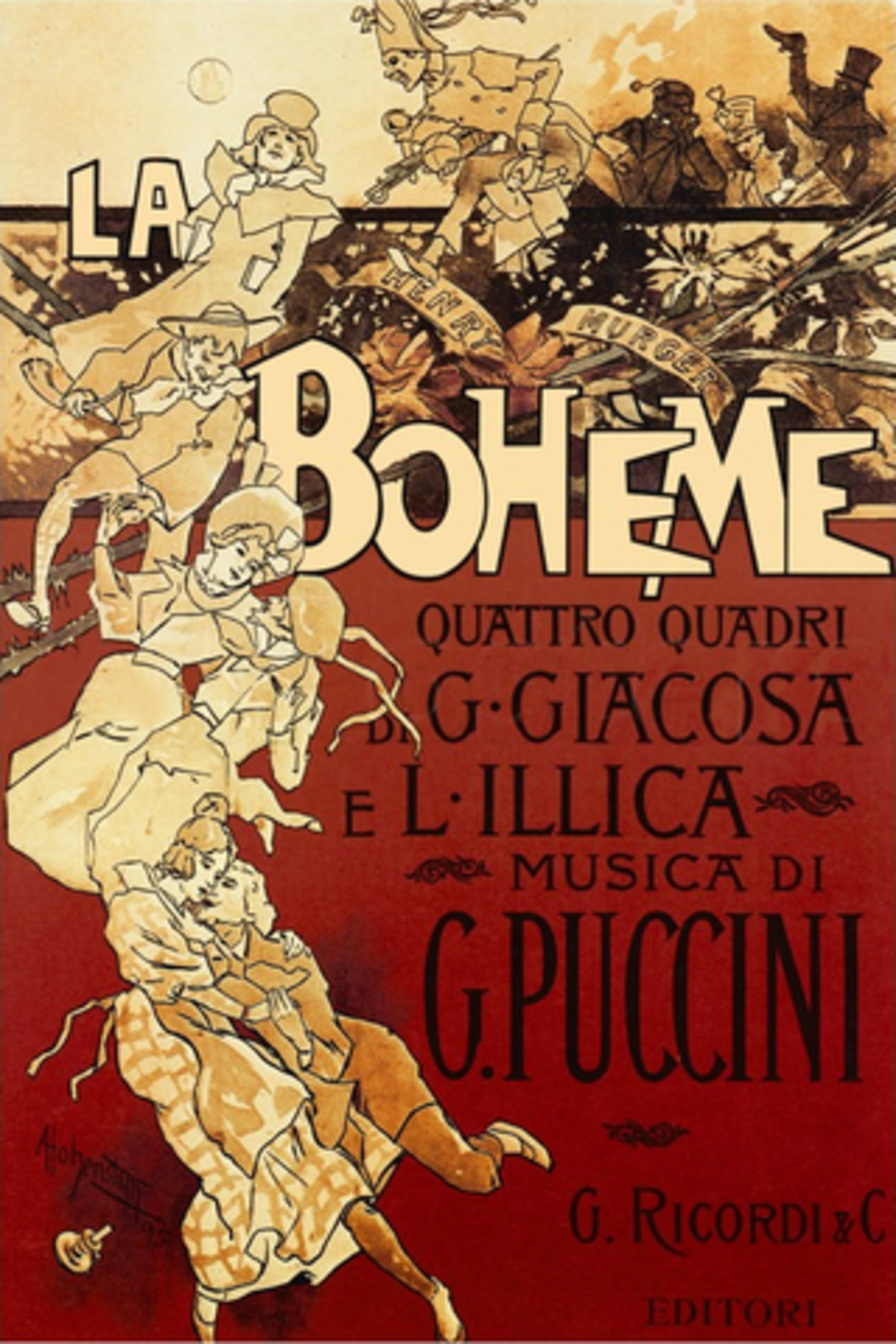

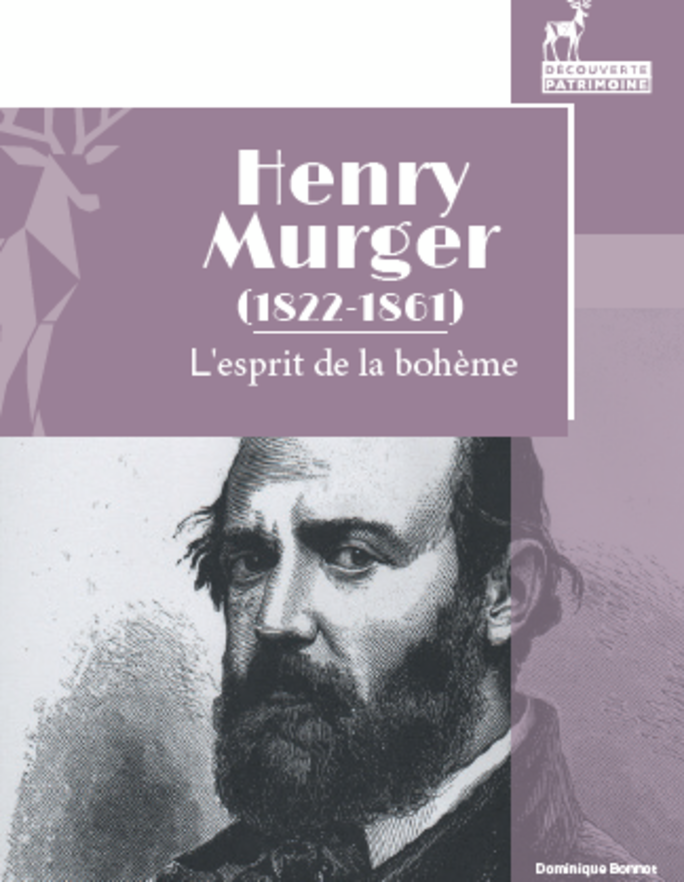

Si l’aria de Mimi, la petite cousette de La Bohème, l’opéra de Giacomo Puccini créé à la Scala de Milan en 1896, Mi chiamano Mimi, est célèbre dans le monde entier, peu se souviennent en cette année du bicentenaire de sa naissance, du créateur des Scènes de la vie de Bohème, Henry Murger (1822-1861), le poète et dramaturge, secrétaire du Comte Tolstoï. Champfleury lui consacre un chapitre en 1872 dans Souvenirs et portraits de jeunesse : « …le bruit s’était répandu qu’un futur vaudevilliste venait de débarquer dans un hôtel garni du quartier latin, où il offrait à dîner aux estomacs trop affamés…Murger était alors dans tout son éclat : à la fois peintre, poète, secrétaire d’un grand personnage russe, il éblouissait ses amis par le faste inouï qui éclatait dans son appartement de la Tour-d’Auvergne. Cet appartement était une mansarde ; mais là se lisaient de magnifiques drames en vers qui donnaient du relief aux murailles. ».

Murger n’a pas inventé le mot de Bohème, ce fut un Huguenot au 17e siècle, de ce fait lui aussi marginal, Gédéon Tallemant des Réaux, cousin et marié dans la famille de Rambouillet, habitué du célèbre salon de la marquise d’origine italienne, où régnait l’esprit d’Horace, « La poésie se doit de plaire ou d’éduquer », qui forgea le terme Bohémien dans sa connotation sociale. Afin de différencier les gens d’esprit des gens de Paris ou de la Cour, soumis à la mode et à l’autorité absolutiste royale, Tallemant des Réaux en 1669 dans ses Historiettes utilisa le mot Bohémien pour désigner un esprit libre, en marge de la société, qui se différencie d’elle non seulement par son attitude critique et éclairée, mais aussi par sa manière de vivre et de se vêtir. Honoré de Balzac reprit en 1844 sa définition du Bohémien dans Un prince de la bohème : « Ce mot de bohème vous dit tout. La bohème n’a rien et vit de ce qu’elle a. » Les Scènes de la vie de Bohème furent d’abord publiées en feuilleton à partir de 1845 dans le journal satirique Le Corsaire Satan, où le jeune Baudelaire publia ses premiers textes. En 1849 en collaboration avec Théodore Barrière, la pièce de théâtre La Vie de bohème apporta le succès à Murger, dont le livre en 1851 La vie de Bohème, puis en 1858 illustré par André Gill, fit entrer le concept dans la psyché populaire. Il s’agit d’une vie matériellement pauvre mais riche de liberté, de créativité artistique et poétique, de sensualité et de bonheur véritable dans l’intégrité de ses sentiments et de ses aspirations. Arthur Rimbaud, après François Villon le poète errant français par excellence, s’en fit le chantre dans son poème : Ma Bohème. Inspiré par les gravures de Jacques Callot au 17e siècle, Baudelaire célébra La tribu prophétique aux prunelles ardentes dans Les Fleurs du Mal.

En Angleterre, à la fin du 18e et au début du 19e siècle, suite au développement de la Révolution Industrielle, la figure du Gypsy, Bohémien, s’associa à celle de l’homme encore libre et indépendant, dans une société de plus en plus urbanisée, et une nature violée par l’homme, ces Satanic mills, Usines diaboliques, dont parlait le poète William Blake, qui envahissaient la campagne et détruisaient la nature. S’il n’était pas présenté comme le méchant voleur de poules et d’enfants dans la littérature enfantine victorienne de l’Angleterre puritaine protestante, le concept du Gypsy représentait une libération des stricts dictats qui réglaient une société bourgeoise étouffante, matérialiste et moralisatrice, aux principes rigides. Il semble que le Gypsy, l’Égyptien, le Bohémien, le Gitan, on dirait au 21e siècle le Rrom, ait assumé depuis son arrivée de son Inde natale au Levant et en Europe vers la fin du Moyen Âge, un rôle essentiel de catalyseur en présentant une forme de vie alternative, plus libre, plus riche, que celle des sédentaires étouffés par leurs biens, leurs ambitions, leurs peurs et leur étroite moralité. La liberté que propose le Bohémien est un défi, car elle confronte l’homme des villes avec lui-même, et le renvoie, comme dans un miroir, à sa propre image. Saura-t-il s’en servir à de bonnes fins, ou retombera-t-il dns ses erreurs passées ? En ce sens philosophique et existentialiste, le Bohémien, le Gitan, le Gypsy, devient la conscience de l’homme des villes, étant déjà sa mémoire oubliée par son passé d’errance millénaire le reliant de l’Orient à l’Occident. Murger en était conscient, il parle dans son livre de l’idéal de la Bohème comme de «… l'évangélique parabole, qui devrait être l'unique charte de l'humanité: ‘ Soutenez-vous, et aimez-vous les uns les autres’. » décrivant le sens de la beauté, le cœur tendre, l’humour et la légèreté d’esprit des Bohèmes, qui sont synonyme du bonheur dans leur joie de vivre :« …ils avaient tous dans l'esprit la même habileté d'escrime comique, qui égaye sans blesser, et que toutes les belles vertus de la jeunesse n'avaient point laissé de place vide dans leur cœur, facile à mettre en émoi par la vue ou le récit d'une belle chose. » Si Murger dans ses Scènes de la vie de Bohème reprend un thème et une forme de narrative populaire dans les années 1840 dans des études de mœurs décrivant la vie des étudiants et grisettes, poètes et artistes, et autres protagonistes sur la scène parisienne, bien que la jeunesse y soit une condition, il y ajoute une dimension philosophique et un art de vivre : est bohème « « tout homme qui entre dans les arts sans autre moyen d’existence que l’art lui-même. »

Dans le monde anglo-saxon le mot Bohemian est cité pour la première fois en Angleterre en 1848, en écho au roman de Henri Murger dans celui de William Makepeace Thackeray, Vanity Fair,1847-48, sous-titré A novel without a hero. À la vie créatrice et artistique réactionnaire du Paris de Murger, Thackeray oppose le puritanisme moralisateur de l’Angleterre victorienne stigmatisant l’attachement coupable à la sensualité et aux biens de ce monde. Le Romantisme français aux accents héroïques du Dandy de Baudelaire est remplacé par une satire cynique d’une société cupide, hypocrite et opportuniste. En 1862, la Westminster Review définit la bohème : « Le terme Bohémien de nos jours est communément employé pour désigner une sorte de bohémien littéraire, sans considération de sa langue ou de la ville où il vit…Un bohémien est un artiste ou un ‘littérateur’ qui consciemment ou inconsciemment s’émancipe des conventions dans sa vie et dans son art. » Ainsi en 1894 le roman de George du Maurier, Trilby, raconte les péripéties de l’exil parisien de trois artistes anglais et de leur modèle irlandais. Si la Bohème fleurit à Paris d’abord dans les mansardes du Quartier Latin au 19e, elle s’épanouit au début du 20e siècle dans les studios d’artistes à Montparnasse et à Montmartre, tel le Bateau-Lavoir. Poètes et artistes visitent ou y résident, de Gauguin à Picasso, Modigliani, Max Jacob, Brancusi, et Le Douanier Rousseau. À Londres, le monde bohémien s’établit dans les quartiers de Chelsea, Soho et le Fitzrovia du Bloomsbury set auquel appartiennent le dramaturge George Bernard Shaw, le poète gallois Dylan Thomas, le peintre Wyndham Lewis, l’écrivain Virginia Woolf, l’économiste John Maynard Keynes, et où séjournèrent Arthur Rimbaud et Paul Verlaine dans la Howland Street à Camden Town.

Le Bohémianisme américain se forma sous l’influence de la littérature française vers 1848. En 1857 un groupe de journalistes new-yorkais jeunes et cultivés se désignent Bohémiens et durant la Guerre Civile de 1861-65, les correspondants de guerre sont appelés ainsi. À San Francisco, en 1861, le journaliste, auteur et poète, Brett Harte publie sous le pseudonyme The Bohemian. En 1867 il écrit dans Bohemian Papers : « La Bohème n’ajamais été localisée géographiquement, mais si par un jour clair, à l’heure du crépuscule, vous grimpez au sommet de Telegraph Hill, vous verrez ses vallées riantes et ses sommets enneigés scintiller à l’Occident… » Le grand voyageur et auteur Mark Twain revendique le titre de Bohemian en 1867. Le terme définit alors une élite culturelle et sociale selon la définition du poète George Sterling : « Il y a au moins deux éléments essentiels au Bohémianisme. Le premier est la dévotion ou l’addiction à l’un des Sept Arts ; le second est la pauvreté… » En 1872 The Bohemian Club réunit pour la première fois à San Franscico journalistes, artistes, poètes et musiciens. Depuis au pays du capitalisme et du libéralisme, le Bohémianisme s’est embourgeoisé. Hommes d’affaires, politiques et entrepreneurs sont devenus membres de ce club, qui se veut maintenant être une association de bons vivants, sportifs et amateurs d’art, où les artistes sont en minorité et les pauvres sans doute exclus.

En France la Bohème connut plusieurs phases. À « la Bohème enfumée de Murger » dans les mansardes et les cafés du Quartier Latin à Paris, succéda celle bucolique de Bourron-Marlotte, un village au sud de Fontainebleau que Murger découvrit en 1850. Depuis 1830 des peintres à la suite de Corot s’y étaient installés pour peindre en plein-air, rejoints par d’autres artistes vivant à Barbizon. Murger fit connaître le village à ses amis poètes et littéraires dont Théodore de Banville, Alfred de Musset et son frère Paul, ainsi que Théophile Gautier, l’ami du Dr. Jacques-Joseph Moreau de Tours, psychiatre et père du peintre Georges Moreau de Tours, qui participait à l’hôtel Lauzun à Paris, où demeurait Baudelaire, aux soirées du Club des Hashishins qu’il décrit en 1848 dans son œuvre éponyme. La beauté naturelle et sauvage de la forêt de Fontainebleau avait été révélé en 1839 par un ancien sergent des armées napoléoniennes, Claude François Denecourt, dans un petit livret, le Guide du promeneur et de l’artiste à Fontainebleau, qui parut jusqu’à sa mort en 1875. Le lyrisme de Denecourt toucha le cœur et l’imagination des poètes et des écrivains Romantiques et Symbolistes, dont parmi les quarante neufs, qui dans un recueil rendirent hommage en 1855 au Sylvain, ainsi le dénomma Théophile Gautier, comptèrent Baudelaire, Lamartine, Georges Sand, Musset, Victor Hugo et Gérard de Nerval. Gustave Courbet, quant à lui, le consacra “Sylvain de la forêt de Fontainebleau ” en le couronnant de feuilles de chêne.

À Bourron-Marlotte ce fut la seconde Bohème, que Amédée Besnus décrit dans Mes relations d’artiste en 1898 : « Henri Murger a attaché son nom à Marlotte et ce petit village est devenu si bien inséparable de la célébrité de l'écrivain, qu'il est absolument impossible de parler de l'un sans songer immédiatement à l'autre. » Murger, le bohème montmartrois, devenu chasseur de lièvre malchanceux, dont Besnus relate les péripéties aventureuses dans une prose digne d’Alphonse Daudet, fit école. En 1871 une troisième Bohème, la dernière, qu’Arsène Houssaye, homme de lettres et ami de Murger, appela « la Bohème chantante de Gustave Mathieu », s’établit à Bois-le-Roi, sous l’influence de l’écrivain Louis Poupart-Davyl. Ses amis parisiens, dont l’écrivain politiquement engagé Louis Noir, le poète et chansonnier Gustave Mathieu, et le compositeur Olivier Métra, formèrent avec lui la Bande des Quatre, puis la Bande des Cinq avec le peintre Charles Castellani, qui en devint le chantre et chroniqueur dans ses Confidences d'un panoramiste : aventures et souvenirs en 1895, fuyant Paris et les rigueurs de la Commune, ils trouvèrent refuge dans la forêt de Fontainebleau. La singularité de la Bohème à Bois-le-Roi, qui la distingue des autres colonies d’artistes en France à l’époque, Pont-Aven en Bretagne, Barbizon, Bourron-Marlotte ou Grez-sur-Loing dans la région de Fontainebleau, est que ses membres fondateurs étaient des patriotes politiquement engagés, épris de liberté et de justice, qui avaient combattu durant la Guerre de 1870. Gustave Mathieu, poète et chansonnier avait participé à la Commune avec Courbet, et tous étaient liés avec « le farouche Vallès », le journaliste et écrivain républicain socialiste et anarchiste. L’idée de la Bohème chez Jules Vallès, à l’origine de son livre L’Insurgé, était née lors de l’enterrement de Henry Murger en 1861 au cimetière de Montmartre, dont la mort selon Champfleury « fut à Paris un événement plus considérable que celle d’un maréchal de France. » La trilogie L’insurgé-1871 est une autobiographie romancée dont le héros Vingtras relate la vie de lutte et de souffrance de Vallès, qui y épanche toute son amertume « C’était mon livre, le fils de ma souffrance, qui avait donné signe de vie devant le cercueil du bohème enseveli en grande pompe et glorifié au cimetière, après une vie sans bonheur et une agonie sans sérénité…C'est bien le diable si, avec ce bouquin-là, je ne sème pas la révolte sans qu'il y paraisse, sans que l'on se doute que sous les guenilles que je pendrai, comme à la Morgue, il y a une arme à empoigner. Ils ont imaginé une bohème de lâches, – je vais leur en montrer une de désespérés et de menaçants ! » Si elle ne fut pas aussi active qu’à Bourron-Marlotte, la vie de Bohème à Bois-le-Roi, malgré les convictions et engagements politiques de la Bande des Cinq, n’avait pas cet aspect désespéré et menaçant conçu par Vallès, dont la vision était obscurcie par sa propre vie de douleur. Les Bohèmes de Bois-le-Roi mettaient à profit leur expérience, certes douloureuse de la guerre et de la Commune, mais sublimée dans leurs œuvres, pour en mieux vivre. Castellani le décrit dans ses Confidences : « Avons-nous assez caressé de beaux projets, donné de fêtes dans la grange qui me servait d’atelier, de festins pantagruéliques sur des tables composées de planches et de tonneaux. Et les promenades entre Barbizon, Fontainebleau, Melun et Bois-le-Roi ! Sous les grands arceaux de la forêt, le jour, comme la nuit, au clair de lune, aux cris des hiboux et des chouettes et les bramements des cerfs …et Bois-le-Roi était en outre un foyer de propagande révolutionnaire, une usine de théorie subversive : tous les gouvernements y étaient tout à tour menacés, renversés. C’est dire quel était l’état d’esprit qui régnait parmi cette joyeuse compagnie, qui avait, quand même, quelque difficulté à vivre en bonne intelligence. »

L’existence de cette virile et joyeuse Bohème me fut connue en 2018 quand, après avoir découvert le peintre Georges Moreau de Tours à Paris - j’ai vécu quelque temps dans son ancienne demeure au Quartier Latin, transformée en logements sociaux - je suivis sa trace jusqu’à Bois-le-Roi où il résida et est enterré. Son nom était tombé dans l’oubli, et ma recherche remit à nouveau en lumière son œuvre et son passé, la vie aventureuse de son père le psychiatre ami des poètes et des artistes, fondateur des Club des Hashishins décrit par Théophile Gautier et Baudelaire. Je découvris alors à Bois-le-Roi, à l’instar de Bourron-Marlotte et de Grez-sur-Loing, une collection d’art constituée sous le mandat de 1892 à 1908 du maire Louis Létang, journaliste et écrivain, en émulation de Charles Moreau-Vauthier, créateur du concept de Mairie-Musée dans les Villages d’Art en forêt de Fontainebleau. En 1906 Moreau-Vauthier s’était installé à Bourron-Marlotte, où dans un but didactique il créa Le Petit Musée de la Mairie des œuvres des artistes résidents, inauguré en août 1907. À partir de 1908 il contribua une rubrique au journal local, L’Abeille de Fontainebleau, sous le titre Les Villages d’Art. Il fut l’un des membres fondateurs de l’Association des Amis de la Forêt de Fontainebleau en décembre 1907, et selon L’Abeille de Fontainebleau du 7 août 1925, il organisa « ..un second comité à Bois-le-Roi » en défense de la forêt.

Agrandissement : Illustration 2

À l’encontre de Bourron-Marlotte la collection d’art de la Mairie de Bois-le-Roi est inconnue du public et de ses habitants, mon article qui vient de paraître dans la Revue d’Histoire de Fontainebleau N. 22, BOIS-LE-ROI, VILLAGE D’ART, LES ARTISTES DE LA BOHÈME DANS LA COLLECTION DE LA MAIRIE est le premier à être publié sur le sujet. http://www.revue-histoire-fontainebleau.fr En effet je découvris avec étonnement une singulière situation autour du riche passé culturel de la commune. Il semble qu’une omerta concertée ait opéré depuis des décennies visant à occulter, sinon oblitérer, l’existence de cette Bohème si particulière, sur laquelle rien n’a été écrit et publié. Pour faire diversion, et faire montre d’une certaine prétention culturelle, le livre de référence sur Bois-le-Roi et ses protagonistes date de 1980, Bois-le-Roi, mon village écrit par le maire de l’époque, Robert Lesourd, pharmacien de son métier, et ancien Résistant. Malheureusement il n’était ni savant, ni historien, ni connaisseur d’art, et son volume est truffé d’erreurs et de fausses informations, qui ont trouvé leur voie dans des textes de références, étant le seul livre sur le sujet. Plus ou moins à la même époque un site internet fut financé par la Marie http://boisleroi77.chez.com qui, si certains articles sont informateurs, lui aussi recèle de nombreuses inexactitudes devenues depuis référence, et que des passages entiers d’articles provenant du journal local l’Abeille de Fontainebleau et autres documents ont été plagiés et paraphrasés sans révéler leurs sources. Son unique intérêt réside dans la documentation photographique qui est abondante mais dont les légendes ne sont pas fiables. Depuis un groupe Patrimoine s’est constitué, dont quelques membres ont contribué des articles, certains plus ou moins éclairés et documentés. Et un ancien agent de communication a englobé ce groupe dans une association créée en 2000, Bois-le-Roi Audiovisuel et Patrimoine, subventionnée par la Mairie,qui est aussi une entreprise commerciale du même nom produisant des vidéos et livres sur la vie des commerçants et artisans de la commune, abondamment illustrés, basé sur le précepte que Bois-le-Roi c’est l’artisanat.

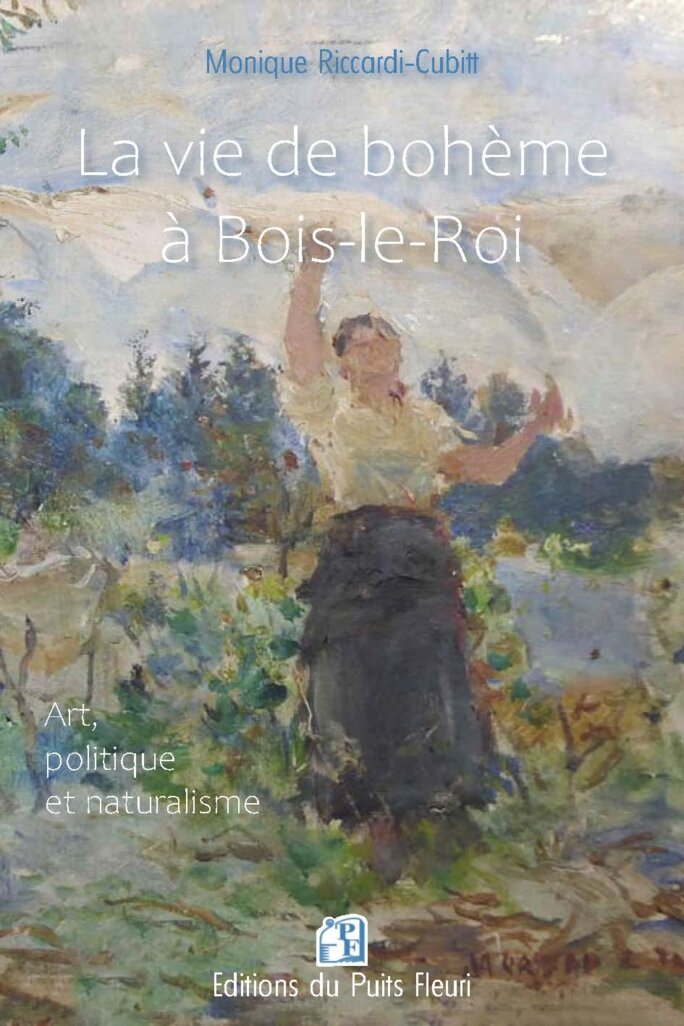

C’est avec ces mots que l’on essaya de me dissuader de poursuivre mes recherches une fois que j’eus publié ma recherche dans un article inédit sur Georges Moreau de Tours, dans la Revue d’Histoire de Fontainebleau N. 19 en 2021. Les obstacles n’étant pour moi que stimulus à une nouvelle action, je créais donc seule en 2021, contre vents et marées, sans aucun soutien moral ou financier outre le Dr. Luauté, psychiatre honoraire des hôpitaux, auteur de la biographie Les Moreau de Tours, une association Loi 1901 des Amis de Moreau de Tours. La création de notre site en collaboration avec Hervé Le Dantec, Vice-Président et Webmaster de l’association, dont le grand-père Yves-Gérard Le Dantec était l'expert de Baudelaire chez Gallimard, qui m’apporta avec toute son expérience et son savoir sur Bois-le-Roi, son expertise informatique et sa bienveillante amitié, m’apporta aussi cette commande d’un livre sur LA VIE DE BOHÈME À BOIS LE ROI. ART, POLITIQUE ET NATURALISME, de la part d’une petite maison d’édition locale anxieuse de combler le vide d’une documentation historique manquante sur la commune. Pour ce petit cercle incestueux qui a fait main basse sur le patrimoine matériel et immatériel de Bois-le-Roi, il ne s’agit pas de mettre en lumière l’héritage intellectuel et artistique du village, qui appartient au patrimoine historique de la France, mais d’en édulcorer l’existence et le message en montant des spectacles où Bois-le-Roi se raconte, genre Disneyland, dont on fait commerce des vidéos. Ainsi on camoufle la face rayonnante de la vérité dans toute sa richesse et complexité, on prétend éduquer le public, que le Président de cette association qualifie de bouseux, en se glorifiant du nom de Patrimoine, sous le prétendu couvert de la Culture. La seule association culturelle à Bois-le-Roi digne de ce nom, hormis la nôtre, est celle des Amis de Musidora, soutenue et subventionnée par la Mairie.

Agrandissement : Illustration 3

Le présent Maire la reconnait et lui apporte sa bénédiction, il s’agit du cinéma, d’une vamp, avec tout le glamour que cela implique, et sans le danger de faits dérangeants et de pensées subversives qui pourraient lui porter préjudice. Gestionnaire de portefeuilles immobiliers ses intérêts culturels visent au bâtiment plus qu’à l’histoire, l’art ou la poésie. Ainsi il se voit grand bâtisseur d’une future Maison des Arts, en l’occurrence une Médiathèque, sur le fronton de laquelle son nom s’étalera, ce faisant bétonnant un peu plus de la forêt, alors qu’une gracieuse villa du début du 20e siècle entourée de son parc, près de la gare, grandement nommée Maison des Associations,mais dont une partie est louée à un cabinet médical, pourrait être restaurée et transformée, comme le démontrent certaines propositions rejetées de facto car provenant de l’opposition. Le délégué à la Culture est toujours aux abonnés absents, incapable il semble d’émettre une quelconque opinion sur le sujet, quant à celui du Patrimoine il a déménagé en Normandie. Le climat culturel délétère à Bois-le-Roi m’est apparu en 2020 alors que, assistant à une réunion du groupe Patrimoine à la Mairie pour la promotion du projet de Médiathèque, nous fûmes conduits à cette Maison des Associations afin de nous exposer son insalubrité, et qu’à la surprise des visiteurs, un tableau du 19e représentant une Bohémienne, et un buste en bronze d’un homme non identifié, furent découverts gisant sur le sol d’une des pièces jugées trop insalubres pour être rénovées. Je découvris plus tard que le tableau était répertorié dans des inventaires, mais comme il manquait son titre avait été attribué au portrait de la femme de Aimé Perret, que je reproduis dans mon livre. La recherche de la véracité des faits historiques peut-être dangereuse pour ceux qui œuvrent dans l’ombre à des intérêts cachés. Ainsi j’en fis l’expérience, et les frais, considérant la violente opposition qui me fut réservée, la campagne de diffamation et d’intimidation dont je fus la cible, et les pressions du groupe Patrimoine sur mon éditeur pour lui faire annuler mon contrat d’édition, sans succès. Je dus prendre action sur le conseil légal de la Société des Gens de Lettres dont je suis membre.

À ce jour le livre a été écrit dans des circonstances adverses très difficiles et contraignantes, et sort le 15 novembre. Suite à ma recherche originale sur le peintre Moreau de Tours effectuée entièrement à mes frais depuis 2018, et la publication de mon article Le peintre Georges Moreau de Tours (1848-1901) et sa famille entre Paris et Bois-le-Roi, Fontainebleau Revue d’Histoire de la ville et de sa région n°19 le tombeau familial de Georges Moreau de Tours au cimetière de Bois-le-Roi a été restauré par la Mairie, et le tableau Ptolémée au tombeau d’Alexandre, réalisé par l’artiste pour le Concours du Prix de Rome en 1878, dans la collection de la Mairie de Bois-le-Roi, a été inscrit au titre des Monuments historiques par arrêté du Ministère de la Culture, en date du 13 avril 2021 : https://amisdemoreaudetours.com/Evenements. Je fus notifiée de cette décision par Domitille Cès, Conservateur délégué des antiquité et objets d’art de Seine-et-Marne, aux Archives Départementales, au printemps 2022, personne n’avait jugé bon de m’en informer auparavant. Attirés par la renommée des membres fondateurs de cette dernière Bohème, d’autres artistes français s’y intallèrent, et formèrent une colonie d’artistes dont les œuvres se trouvent dans la collection de la Mairie de Bois-le-Roi, et dans de nombreux musées en France et à l’étranger. En cette année du bicentenaire de la naissance de Murger, ce volume, s’appuyant sur des documents et témoignages de l’époque, est le premier récit de leur histoire, de leurs œuvres, et de leur vie à Bois-le-Roi, devenu Village d’Art : https://www.puitsfleuri.com/regionalisme/332-la-vie-de-boheme-a-bois-le-roi.html

L’unique richesse artistique des Villages d’Art du pays de Fontainebleau est liée au développement du chemin de fer au 19e siècle, et à sa proximité avec Paris. Durant les congés d’été les étudiants des Beaux-Arts, de l’Académie Julian ou de l’atelier Colarossi, venaient à la fin du 19e et au début du 20e siècle, explorer la beauté naturelle de la région sur les traces de Corot, Millet, et Théodore Rousseau, comme le relate Amédée Besnus dans Mes relations d’artistes : « Le grand paysagiste, Théodore Rousseau, n'a-t-il pas, lui aussi, ensoleillé d'une brillante auréole le modeste hameau de Barbizon. Grâce au peintre, ce nom de Barbizon, tant soit peu revêche et mal peigné, paraît empreint d'une exquise distinction. Pour avoir été choisis entre tous par Murger et Rousseau, Marlotte et Barbizon sont immortels. » Bourron-Marlotte célébra le bicentenaire de Murger avec une exposition La bohême de Paris à la forêt de Fontainebleau, organisée par les associations des Amis de Bourron-Marlotte, les Amis du musée et de la mairie, du 3 septembre au 9 octobre, et la publication le 6 novembre d’une biographie par les Éditions du Sabot Rouge, Henry Murger (1822-1861), l'esprit de la bohème par Dominique Bonnot, une journaliste sportive résidente à Bourron-Marlotte, la spécialité de cette dernière aurait sans doute égayé Murger le chasseur maladroit, et Besnus son ami biographe ! https://sabotrouge.fr/livre/henry-murger-1822-1861-de-boheme-parisienne-a-foret-de-fontainebleau/

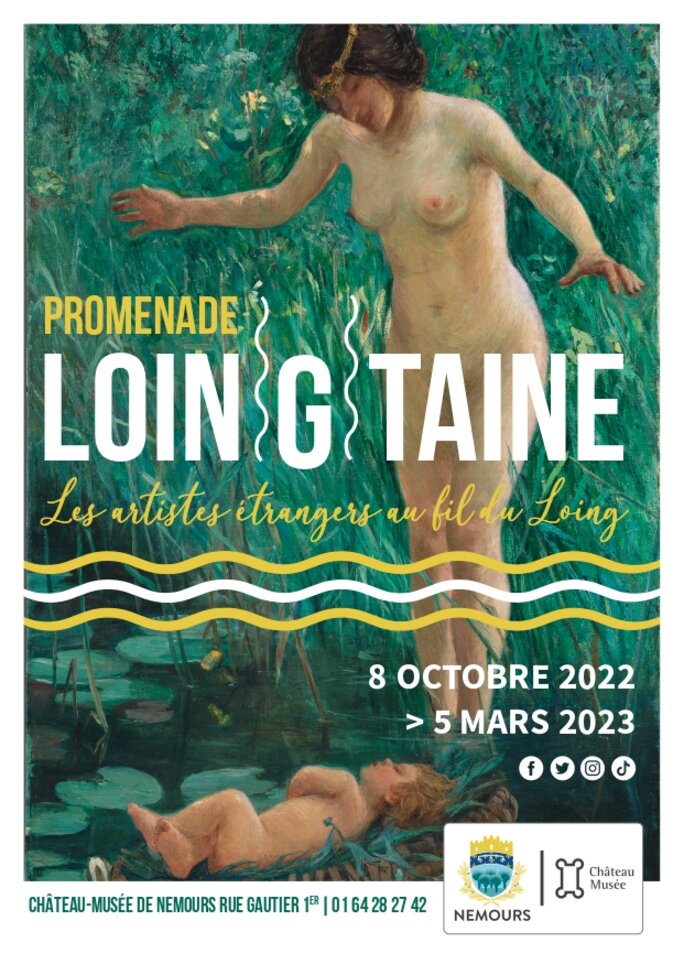

En Seine et Marne d’autres Villages d’Art accueillirent des artistes étrangers dans les colonies d’artistes le long de la Seine et du Loing, dont Nemours, Grez-sur-Loing, Montigny-sur-Loing, Moret-sur Loing auquel s’attache le nom de Sisley, et bien d’autres encore. Des auberges les hébergeaient, telle d’antan l’auberge Ganne à Barbizon, et l’hôtel Deligant à Bois-le-Roi, lui aussi orné de tableaux laissés par les artistes résidents, dont ceux des américains William Henry Howe et Edward Willis Redfield, qui épousa la fille de l’aubergiste. Cet hôtel fut vendu en 1997 et transformé en appartements. À partir de 1860 Grez-sur Loing semble avoir exercé un attrait considérable sur les artistes français et étrangers, et plus de quatre cents d’entre eux ont été recensés. Une importante colonie britannique comptant des artistes renommés tels Arthur Joe Heseltine et Sir John Lavery auxquels se joignit le compositeur Frederick Delius, une colonie américaine dont John Singer Sargent, une autre scandinave avec le peintre Carl Laarsen et le dramaturge et peintre August Strindberg son ami, furent rejointes par une colonie japonaise à la suite de Kuroda Seiki, active jusqu’à ce jour. Parmi les peintres français une femme retient l’attention, Fernande Sadler, archéologue, femme de lettres, artiste peintre, elle publia plusieurs ouvrages sur Grez-sur Loing. En 1910 elle créa le petit musée de la Mairie de Grez, émulant Moreau-Vauthier à Bourron-Marlotte, et devint maire en 1945. Vingt-deux œuvres de la collection de tableaux qu’elle rassembla, dont les portraits du couple Chevillon qui tenait l’auberge du village et accueillait les artistes comme la Pension Laurent, sont exposée au Château-Musée de Nemours du 8 octobre 2022 au 5 mars 2023, Promenade Loing/g/taine, Les artistes étrangers au fil du Loing, un hommage inédit à des artistes venus du bout du monde, comme le célèbre l’association créée au début des années 2000 des Artistes du Bout du Monde, un lieu-dit à Grez au nom évocateur https://artistes-grezsurloing.fr/lassociation

Agrandissement : Illustration 5

En France l’art académique du 19e siècle subit deux influences prédominantes, d’une part celle du 17e siècle hollandais dans la représentation des paysages, marines, portraits, natures mortes et scènes de genre dans lesquelles se reconnaissait la société bourgeoise de l’époque. Et d’autre part, après la défaite de Sedan et la chute du Second Empire en 1870, un regain de patriotisme qui s’exprima dans des scènes militaires historiques, et fut encouragé par le savant et érudit collectionneur de souvenirs napoléoniens, Paul Marmottan, qui soutint l’action nationaliste dans les célébrations de l’armée française à l’Exposition Universelle de 1889, et l’appel à dons en 1891 en vue de créer le Musée de l’Armée, qu’il aida à fonder. La valeur de la petite collection de la Mairie de Bois-le-Roi est de d’illustrer ces deux courants opposés dans les œuvres qu’elle possède, Castellani, Moreau de Tours, Sigriste représentant ce dernier courant, la famille Bail et Aime Perret le premier, ainsi que Robert Noir, le sculpteur Louis de Monard et Alfred Roll participent du naturalisme ambiant dans une veine poétique symboliste.

Tous ces artistes célébrés durant leur vie ont souffert de la montée en puissance des Impressionnistes qui semblent à l’heure actuelle monopoliser toute l’attention du public par leur omniprésence et leurs prix astronomiques sur le marché de l’art international. Le but initial et final de l’association des Amis de Moreau de Tours est de réhabiliter dans une exposition l’œuvre et le parcours du peintre, et de son illustre père, amis des poètes et artistes, dans un contexte social et culturel historique, dont participent les membres de la Bohème à Bois-le-Roi. Dans ce souci de la réhabilitation de l’école réaliste française du 19e et début du 20e siècle, les Amis de Moreau de Tours de Bois-le-RoI s’associent à l’association des Artistes du Bout du Monde de Grez-sur-Loing afin de promouvoir sur le plan national et international la richesse artistique du Pays de Fontainebleau, dans l’esprit didactique de Moreau-Vauthier à Bourron-Marlotte, créateur du concept de Mairie-Musée, unique en France, afin « de former l’éducation artistique de la population et spécialement des enfants. », et ce faisant de mettre en avant le respect et la défense de la beauté naturelle de la région célébrée pas ces Bohèmes, alors que les assauts sur l’environnement au 21e siècle menace la survie même de la planète. Ainsi l’exprime Arthur Rubinstein : Seuls les arts peuvent unir tous les peuples du Monde. Eux seuls peuvent constituer un langage commun, grâce auquel tous les êtres humains peuvent communiquer.

Monique Riccardi-Cubitt

Melun, novembre 2022