Agrandissement : Illustration 1

Sans fixeurs, nombre de reportages en Afghanistan, en Ukraine, à Gaza ou ailleurs n’existeraient tout simplement pas. Ce sont eux qui trouvent les sources, négocient les accès, traduisent, guident. Mais leur rôle, vital, reste invisible. Leur sécurité, quasi inexistante.

Afghanistan et Gaza : deux miroirs du déséquilibre

Depuis la chute de Kaboul, le 15 août 2021, plus de 350 médias afghans ont fermé. Les journalistes, privés de revenus et menacés par le régime taliban, ont dû se reconvertir pour survivre. Certains sont devenus fixeurs pour les correspondants étrangers ou travaillant à distance. Ces anciens reporters ou producteurs connaissent le terrain, parlent anglais, ont un carnet d’adresses précieux. Mais pour les médias occidentaux, ils restent « l’ombre » : pas de contrat, pas de sécurité, pas de reconnaissance.

À Gaza, la situation est similaire. Depuis le 7 octobre 2023, aucun journaliste étranger n’a été autorisé à entrer dans l’enclave. Toute la couverture repose sur les reporters palestiniens, qui risquent leur vie pour documenter les bombardements et la catastrophe humanitaire. Et pourtant, si un correspondant occidental obtient l’accès, ces mêmes journalistes deviennent invisibles, effacés des génériques, relégués à de simples assistants logistiques. Leurs reportages, leur expertise, leur courage ? Ignorés.

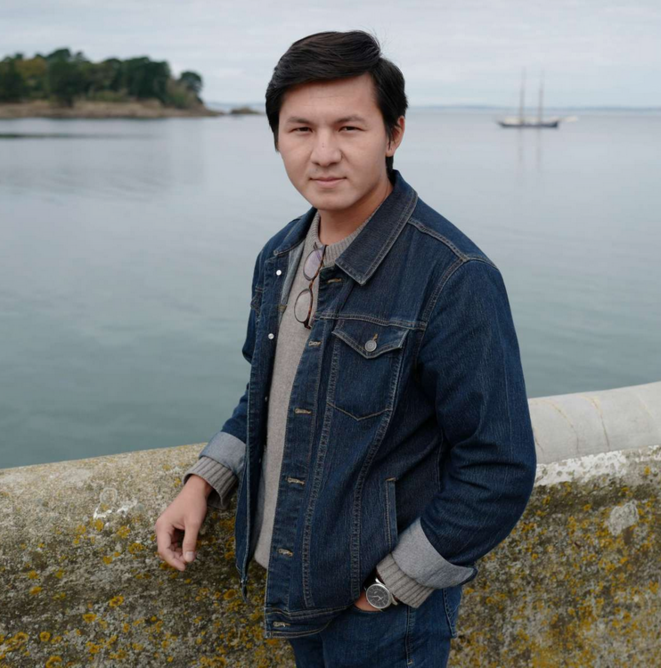

Mortaza Behboudi: «Les fixeurs sont un pont entre la presse étrangère et les populations locales» https://t.co/l3reGW1V8W pic.twitter.com/J2opXKdGLo

— RFI – Culture & Médias (@RFIculture) November 8, 2025

L’ombre d’un métier oublié

La plupart du temps, les fixeurs sont des freelances. Ils sont payés au black. Pas de contrat, pas d’assurance, pas de formation à la sécurité, pas de plan d’évacuation. Cette précarité permet aux médias de réduire leurs coûts, mais laisse les fixeurs seuls face aux dangers.

Les correspondants étrangers repartent vers la sécurité de leur pays avec les crédits et la visibilité. Le fixeur reste sur place, exposé aux représailles, aux arrestations, aux menaces. Très rares sont les médias qui prévoient des mécanismes de protection après le départ de l’équipe, alors que c’est souvent là que le danger devient le plus réel.

Ils enquêtent, négocient, traduisent, trouvent des sources que personne d’autre ne pourrait atteindre. Leur métier est hyper dangereux, essentiel. Et pourtant, à la fin, on les réduit souvent à un rôle de traducteur, comme si leur travail journalistique n’avait aucune valeur propre. C’est une logique héritée du colonialisme : le savoir et la parole locaux sont minimisés, effacés au profit du reporter occidental.

Dans le livre Fixers : Reporters Without Bylines, Oksana Leuta et moi racontons nos histoires et celles de ces journalistes de l’ombre, sans lesquels le monde verrait bien moins de vérité. Notre livre, écrit en anglais, met en lumière le manque crucial de reconnaissance et de protection des fixeurs.

📕 Disponible en ligne : Fixers: Reporters Without Bylines