Mačko Dràgàn : Pour commencer, peux-tu revenir sur la genèse de ce livre ? Tu le dis dès le début, l'origine, c'est un diagnostic...

Claire Touzard : En fait, il y a deux choses. En gros, ce livre, en soi, c'est une résistance. J'ai écrit un premier livre, « Sans l'alcool », où je racontais comment j'avais arrêté l'alcool. Et donc, tout devait aller bien, j’avais trouvé la solution, j'avais arrêté l'alcool, et puis c'était OK, quoi. Mais en fait, c'était pire après, puisque, évidemment, l'alcool n'était que le symptôme du trouble. Et je n'avais pas compris ça - j'étais un peu naïve. Et donc, ensuite, en post-partum, parce que j'ai eu un enfant en même temps, tout a commencé à se dégrader. Et au contraire, l'arrêt de l'alcool a révélé le trouble psychique. Et j'ai pété les plombs. J'ai fait une dépression un peu hallucinante, très profonde. Et donc, c'est tout ça qui m'a menée au diagnostic.

Et ce qui est intéressant, c'est que pour me réintégrer dans le monde, j'ai commencé par la lutte. Parce que tout ce qui m'est arrivé m'a fait réfléchir au système dans lequel on vit. Je me suis vraiment radicalisée (rires). Notamment sur la question de la Palestine. Car derrière cette lutte, il y a énormément de choses. Il y a une vision du monde et une ligne morale. Il y a un peu de tout. La journaliste en moi était en colère contre la propagande. La mère qui voyait des enfants massacrés. Le pire s’est matérialisé. Et je pense qu'il y a eu, c’est ce que je dis dans le livre, une demande de retour à l'humain, en fait. Et cette question ; comment parler de santé mentale quand on assiste à un génocide, quand on bascule dans le fascisme ?

Agrandissement : Illustration 1

M.D. : Tu insistes d’ailleurs sur le caractère intersectionnel de la dite « folie ». Il y a tout un spectre patriarcal et raciste qui englobe ce qui est considéré comme étant de la maladie mentale, et depuis longtemps.

C.T. : Ce que j'ai observé beaucoup comme reporter, c'est que la mutilation psychique, parce que j'appelle ça comme ça - on mutile les gens pendant le génocide, physiquement, mais aussi, la colonisation mutile les gens psychiquement -, est un outil du pouvoir. Nos états psychiques dégradés participent à la domination. Évidemment, quand des gens sont en train de lutter contre des traumatismes qui sont incessants, quotidiens, il y a une impossibilité de la violence d’émancipation. Et moi, par exemple, en tant que femme blanche de classe moyenne, il y a eu un moment à 40 ans où je n’en pouvais plus. L'agrégat de violence que j'ai vécu a fait qu'il y a eu un moment où mon corps même ne pouvait plus avancer.

Cette intersection est essentielle à comprendre. Plus on vit des agressions, du racisme, de la transphobie, plus on vit un agrégat de violence, plus notre santé mentale va être dégradée, et on va être dans une sorte de spirale infernale - et ça a un impact énorme et majeur sur l'intégration sociale et économique. Par exemple, comment voulez-vous que des personnes qui sont exilées et qui ont traversé des souffrances qu'on ne peut même pas imaginer en Occident puissent arriver en France et « s'intégrer » ? Ces gens finissent dans des états de délabrement catastrophique et je crois que leur vision, dans nos rues, est un reflet assez exact de ce qu'est notre système, de ce qu'il crée sur les corps, de ce qu'il crée sur les psychismes.

M.D. : D’autant plus qu’il s’agit de ce qu’on appelle des « malades invisibles », encore difficiles à évoquer dans le débat public…

C.T. : Disons que ça n’est entendable que quand c'est Nicolas Demorand [qui a récemment publié un témoignage où il évoque sa bipolarité ; N.B.], homme blanc et intégré socialement qui va prôner la psychiatrie. Je n'ai rien contre Demorand, qui doit clairement souffrir, je parle plutôt de ce que choisissent de mettre en avant les médias, qui sur ce sujet ont clairement fait du healthwashing. C'est-à-dire qu'on voit que cette souffrance, elle n'intéresse que quand les gens arrivent à la « dompter » et continuent à s'intégrer dans un système capitaliste et à produire alors que, tu le sais très bien en tant que borderline, nos troubles, au contraire, marginalisent généralement. Surtout si on croise une intersection d'injustices, si on est un queer, une femme trans, ça va évidemment être quasiment invivable et impossible de s'intégrer dans ces conditions. C'est cet ordre-là qui organise, qui décide qui sont les bons malades et les mauvais avec toujours cette idée de la résilience.

M.D. : Et donc, c’est une des questions qui me sont venues à la lecture de ton livre, comment on fait, nous, pour développer un contre-récit qui ne bascule pas dans le fait de dire nous aussi qu’il y a les bons et les mauvais fous ? Avec la « mauvaise folie » capitaliste, celle des traders par exemple ? Et comment on évite d'héroïser la figure de la personne en souffrance ? Sachant que nos troubles psys peuvent aussi nous rendre toxiques…

C.T : J'essaie de ne pas romantiser la folie, ou d'en faire quelque chose de génial. Je dis juste que c'est un espace de savoir. Et que, justement, le fait d’avoir une violence parfois en nous nous permet de questionner plus intelligemment certaines choses. la question de la violence, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que moi-même, j'ai pu être violente. Je ne sais pas, c'est une question intéressante parce que j'ai l'impression qu’on explore le pire et le meilleur de ces champs-là et on produit un savoir sur ces questions qui essaie de mettre un pied un petit peu partout. D’où le fait que l’on puisse revendiquer des voix politiques, et qu'on puisse inscrire dans le débat public sans être placées derrière des « experts ». Depuis les années 60, de nombreux mouvements se sont donc demandé quelle place donner aux personnes neuroatypiques, et ont questionné le fait de les enfermer, de les mettre dans des institutions semblables à la prison.

Ce qui est intéressant, c'est que ces questions évidemment croisent tout, féminisme, validisme, antiracisme... Ce sont des sujets qui, aujourd'hui, devraient vraiment être soustraits du médical, pour être mis sur le front politique. En posant la question de la liberté, du soin, en marge du médical.

M.D. : Y compris dans le monde militant, où l’on peut encore trop souvent voir une grande souffrance, une grande violence ?

C.T. : Oui, mais c'est pour ça que moi, par exemple, j'ai du mal avec les milieux militants. Moi, j'écris mes livres, c'est ma lutte, ma résistance, mais je vais pas, ou peu dans les trucs militants. Je pense que c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas intégrées dans ces luttes parce qu'elles sont trop fragiles pour les intégrer.

Beaucoup de militantismes précédents, je pense même aux Black Panthers, étaient aussi un militantisme du soin, comment on peut apporter une amélioration de vie aux plus précaires, pragmatiquement. Ce sont des questions de terrain. Et de toute façon, je pense qu'on est aujourd'hui à un point où l’on voit que tous nos modèles ne sont pas forcément efficaces, et sans tout mettre à la poubelle, je pense qu'il faut un peu tout réinventer. On est arrivé un peu à la fin du cycle, et le fascisme qui est là, c'est une scène qu'on a organisée nous-mêmes.

Quelqu'un m’a demandé comment j’arrivais à lier ma bipolarité et le terrain de lutte. Mais moi, ça me rend encore plus folle de ne pas lutter. J'ai essayé de couper des trucs durs, mais personnellement ça me rend encore plus folle que l'inverse. L'idée, c'est de sortir de cette illusion où on trouve que de toute façon, on peut avoir des vies sereines. Mais la vie elle est violente. Il faut essayer de trouver des coins safe, stables, mais il faut aussi accepter qu'on pète des câbles, que parfois on soit agressifs entre nous. Il ne faut pas reproduire ce que fait le développement personnel. Ça impose de nouveaux cadres supposément pour une recherche du bien-être, mais qui renforcent le mal-être. Et ce que l’on professe, c’est aussi le fait que la conflictualité soit quelque chose de positif. Nous, on vit, de toute façon, en tant que personne, on travaille en connexion avec cette violence.

Le développement personnel, pour moi, c'est du fascisme. Une chose qui m’a marquée, c’est que beaucoup de gens qui appelaient à « faire un Hiroshima à Gaza », qui demandent une violence génocidaire en Palestine, sont des profs de pilates, de yoga… Leur « prendre-soin » devient tellement individualiste que l'autre devient une agression. Alors que le bonheur, c’est une notion bourgeoise, ça n'existe pas. Il peut y avoir des mouvements de joie - et de joie militante aussi, par ailleurs. Mais on sait très bien que la vie, elle est âpre.

M.D. : Pour finir, comment on fait pour que parler collectivement de bien-être mental n’apparaisse pas comme un privilège de bourge qui n’a que ça à penser ? Une sorte de privilège de classe ?

C.T. : L’idée ce n'est pas de souffrir et de se rendre malheureux, mais de se demander : que fait-on de ce « self-care » ? Comme des autrices comme Audre Lorde, le disent, pour les communautés marginalisées, le self-care c'est politique, puisqu'on veut les détruire, qu'on veut les effacer, qu'on veut les dominer. Et il faut avoir conscience aussi de ce privilège de pouvoir penser ces questions, et de savoir quoi en faire. Relier notre question du soin à la cognition des autres, en permanence. Notre bien-être dépend aussi du bien-être des autres, notre libération dépend aussi de la libération des autres, et de se penser comme un tout, c'est plus intéressant.

Parce que vivre sur des terres brûlées, vivre sur des terres volées, vivre sa liberté sur la justification des autres, en fait, ça finit par nous détruire aussi psychiquement et physiquement. Donc de toute façon, je pense qu'il faut trouver ce bon espace, cet espace d'équilibre, où sans se détruire soi-même, on questionne toujours notre soin en relation avec celui des autres.

Lors du lancement de mon livre, un ami éthiopien m’a dit que la façon dont on voit la folie, cette espèce de domination du corps médical, ce n'est pas quelque chose qu'il y a dans beaucoup de cultures. Et que chez lui, par exemple, les « fous » vivent avec eux. Pour un prochain livre, j’aimerais explorer toutes ces pistes d’inter-connexion proposées par d’autres cultures, sur le soin non-occidental - j’évoque notamment, à la fin, le « sumud » en Palestine [ce terme désigne la persévérance du peuple palestinien opprimé, et est tiré de cette sourate où est affirmé l’ancrage primordial de la foi : « Il est Allah, l’Unique. Allah, aṣ-Ṣamad (l’éternel Bien-aimé de tous). Il n’engendre ni ne naît. Il n’y a pas d’équivalent pour lui », N.B.]. La thérapeute Selma Sardouk, elle, a exploré ces questions dans une perspective décoloniale, à la suite de Frantz Fanon [qui était psy, ne l’oublions pas, N.B.].

Sources :

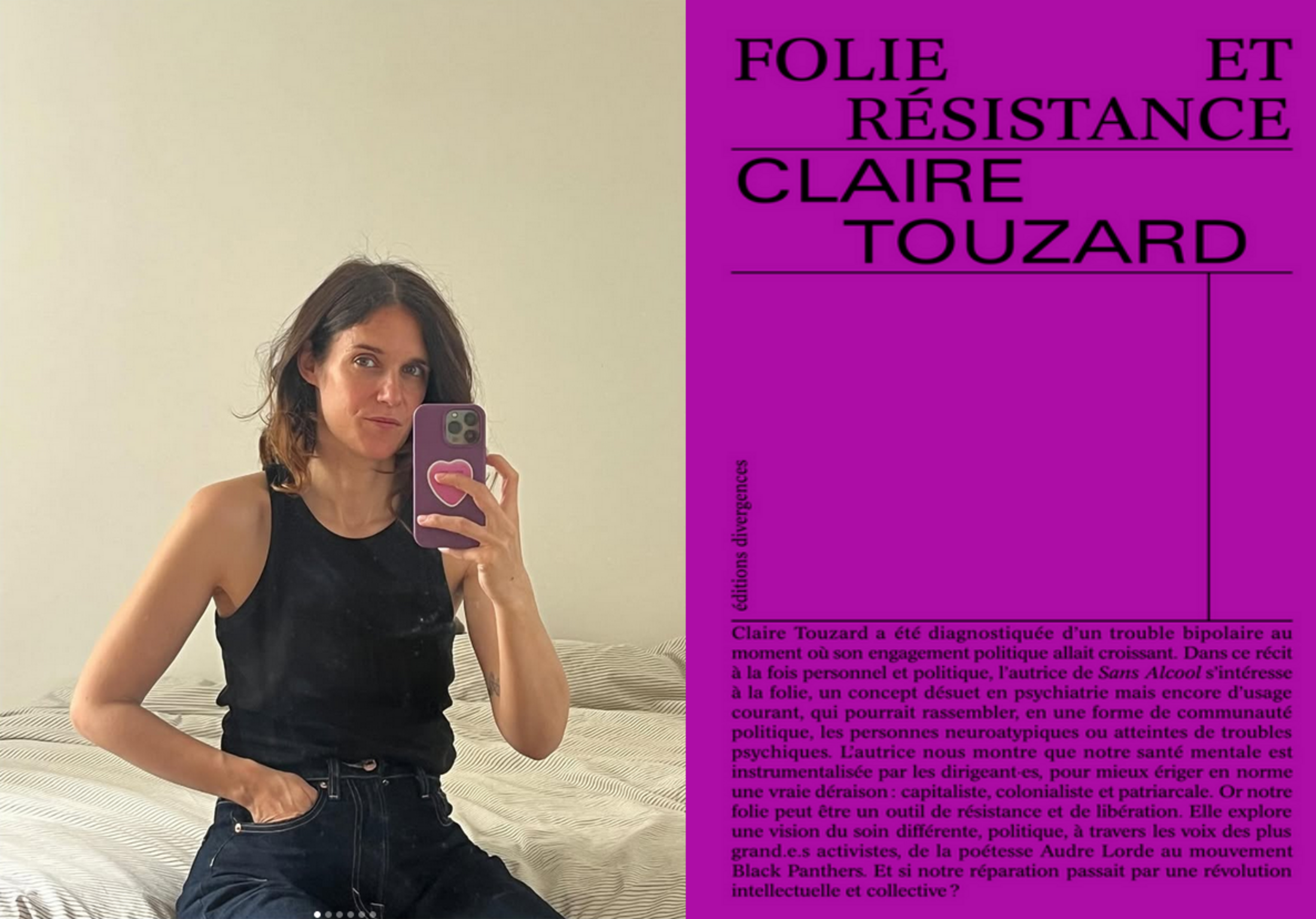

Claire Touzard, « Folie et résistance », ed. Divergences, 2025, 17 euros.

https://www.chroniquepalestine.com/sumud-palestinien-un-cadeau-pour-un-monde-confronte-a-la-tyrannie-globale/ : « Le sumud implique des actions collectives dans le cadre d’une lutte nationale, notamment la présence physique, la préservation culturelle et la résistance politique. La résilience, quant à elle, se concentre sur les mécanismes psychologiques individuels d’adaptation, la régulation émotionnelle, la pensée positive, la recherche d’un soutien social et l’adoption d’un comportement adaptatif pour surmonter les difficultés ».