Et comme dans toute guerre, le débat se réduit en deux camps: celui du bien, et celui du mal. Si ce dernier semble accorder tout le monde - Poutine est un agresseur, l'Union Européenne et le bloc occidental s'improvisent hérauts de la paix, et arbitres des bonnes moeurs. Quelques rappels en dessins, des contradictions auxquelles peuvent mener les discours simplificateurs.

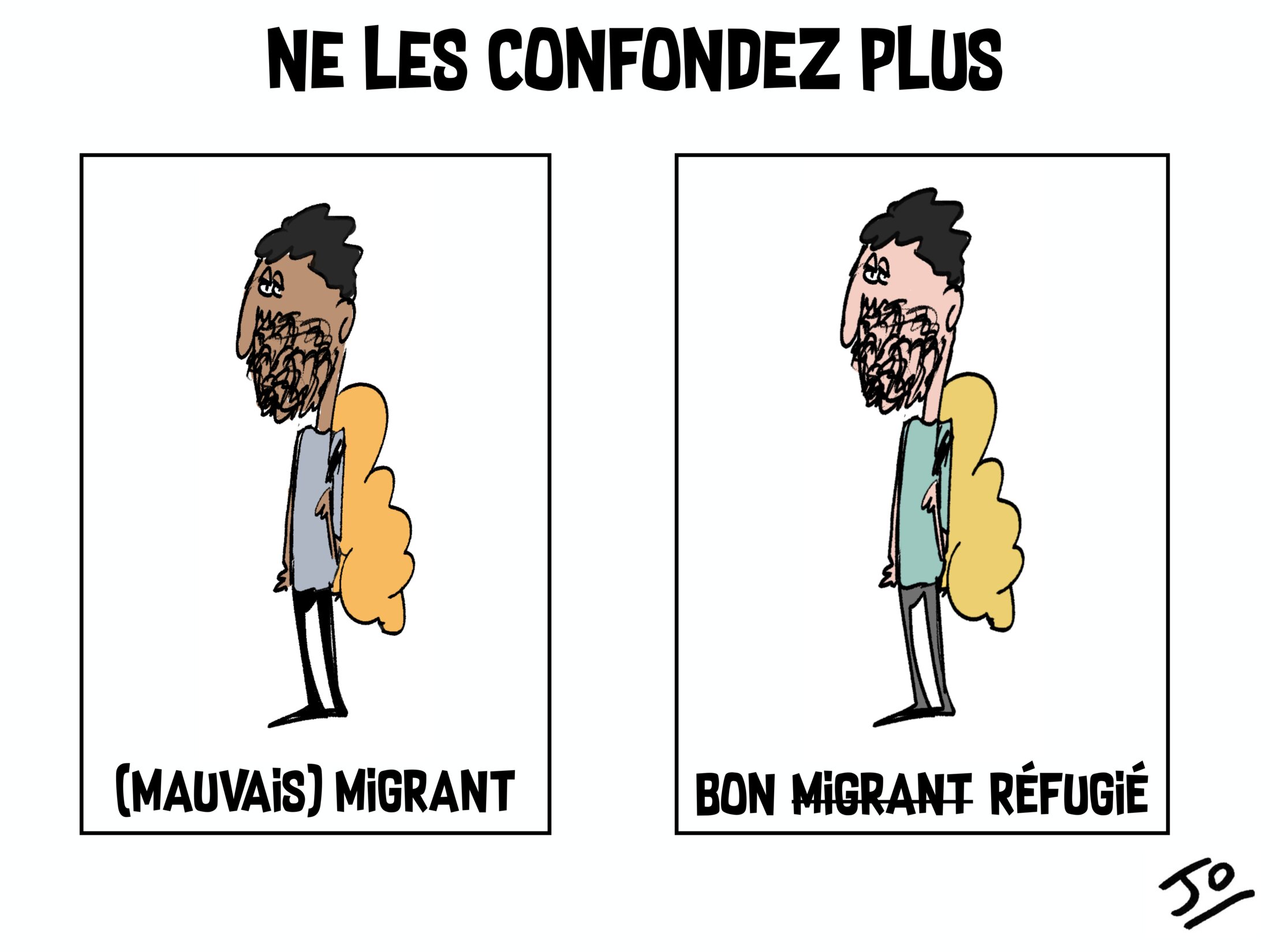

Le bon et le mauvais migrant

AU cinquième jour de l'invasion meurtrière, Gérald Darmanin a tendu la main aux "déplacés" qui se rendraient en France. De quoi trancher avec les discours encore récents du président Macron, qui refusait d'accueillir les "migrants" afghans fuyant les Talibans. Fini le grand remplacement, place à l'accueil. Finies les tentes lacérées à Calais, les migrants pourchassés dans le train, place à l'asile politique. D'ailleurs, la SNCF a accordé le train gratuit aux ressortissants ukrainiens. Si les promesses sont à saluer, nous ne pouvons qu'imaginer l'amertume des yéménites, syriens, ou maliens qui dorment dans des camps de fortune, à la recherche d'un hébergement d'urgence. Ce double discours politique, celui de tout un quinquennat obsédé par la politique de fermeté migratoire, et l'humanisme soudain du moment, c'est sans doute Christophe Barbier qui en parle le mieux: "ce sont des Européens de culture", plaide-t-il, pour justifier leur accueil. Sur Europe 1, on s'est même laissé tenter par une satisfaction sinistre de voir arriver une "immigration de qualité" et peu coûteuse. Le confrère Ulysse Gosset, sur LCI, précise que Kiev est "une ville européenne, et (qu')on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan". "Comme si" on était en Irak. C'est donc la proximité géographique et culturelle de l'Ukraine, qui justifierait ce soudain abandon des obsessions anti-migratoires? Ou est-ce autre chose, assurément plus dégueulasse que ça ne pourrait paraître? Je laisse le dessin répondre à ma place...

Agrandissement : Illustration 1

Dans une longue explication, le sociologue Jérémie Moualek note (comme je l'ai fait dans le dessin) la différence sémantique qui est accordée dans les médias - ce miroir de l'opinion publique (ou son architecte?): du migrant, venu du Sahel ou du Yémen, on passe au réfugié ukrainien. Change-t-on de nom selon la région du globe, un peu comme le typhon asiatique, qui devient ouragan, lorsqu'il naît en Atlantique? Nul ne sait, mais c'est curieusement assigné aux mêmes critères physiques et ethniques, lesquels suscitent, ou l'adhésion de la population - réfugié européen-, ou son rejet -le migrant, souvent associé à une action invasive (du fait notamment, de la contamination du débat public et politique par l'extrême droite).

Pourtant, les deux proviennent bien des mêmes pays. L'Ukraine est un théâtre de guerre, tout comme le Yémen (depuis 7 ans, l'Onu l'a qualifié de pire théâtre de guerre du XXIe siècle), le Mali, ou la Syrie. Cette distinction linguistique n'est évidemment pas anodine, et formate les imaginaires et les opinions, établissant tacitement une hiérarchie entre les différents types de "populations déplacées", pour reprendre le dernier euphémisme en date.

Agrandissement : Illustration 2

Plus grave, les termes n'ont aucune équivalence: le réfugié quitte de force un territoire en guerre, quand le "migrant" le quitte pour d'autres raisons, comme pour améliorer son niveau de vie, ou chercher du travail. Ce dernier est donc naturellement plus enclin à "profiter" de notre prospère économie que le réfugié, qui ne cherche qu'à survivre. En tout état de cause, parler, comme le font la quasi totalité des journalistes, de "migrants" venus du Sahel ou d'Afghanistan, est tout bonnement diffamatoire, ces pays étant en guerre ou dans une situation économique catastrophique. Voilà comment, de fil en aiguille, on en vient à trouver normal qu'un africain dorme à Calais sans eau potable, sous 2 degrés, et qu'un ukrainien soit accueilli décemment (à juste titre).

La bonne et la mauvaise guerre

Mais au-delà de la proximité culture, géographique, ou de pigment de peau, qui justifieraient notre empathie pour les peuples opprimés, il y a la nature même de la guerre, et notre proximité avec les co-belligérants... En Ukraine, la Russie agit contre nos intérêts, puisqu'elle met en péril la coalition de l'Otan et la sécurité en Europe. L'Ukraine suscite notre émotion en ce qu'elle incarne physiquement ce danger. Rien ne différencie, militairement, ou en termes d'exactions, la Russie de l'Arabie Saoudite, qui bombarde continuellement le Yémen depuis sept ans dans des conditions atroces (l'Onu parle de 5 millions de personnes au bord de la famine). Pourtant, le Yémen suscite peu d'émotions. Et pour cause, peu de directs lui sont consacrés. Pourquoi? Parce que ces morts sont directement impliquées par les échanges bilatéraux qui nous lient à l'Arabie Saoudite ... La France lui vend ses armes, et il est désormais avéré que ces armes ont servi à tuer des civils au Yémen. Au-delà de l'évidence de l'agression Russe, il nous faut bien comprendre que les enjeux économiques, parmi lesquels le commerce honteux des armements, atténuent la couverture médiatique du Yémen, et par conséquent, laissent les gens indifférents.

Agrandissement : Illustration 3

Même chose pour le Qatar, où la Coupe du Monde 2022 (de laquelle est exclue la Russie en représailles à son invasion), a été le théâtre de milliers de morts dans la construction pharaonique des stades climatisés... En fin de compte, en politique, la morale est un prétexte. Si l'exclusion de la Russie semble, a priori, logique (là encore, on pourrait discuter des victimes collatérales, les sportifs russes), la conservation du Qatar dans la Coupe l'est beaucoup moins, eu égard à son respect des droits humains. Si j'étais taquin, je demanderais même ce qui différencie les oligarques russes sanctionnés des rois du pétrôle saoudiens, ou de notre Bolloré national, propagandiste, lui aussi, en puissance. La Russie est avant tout un adversaire militaire et économique (rappel: c'est le deuxième vendeur d'armes dans le monde), et l'invasion dont elle se rend coupable n'est une opportunité, dans le grand jeu des alliances économiques, pour la disqualifier. Pas de gentil, pas de méchant, les guerres sont sales, et je dirais même que les seuls gagnants, pour paraphraser Anatole France, ce sont les industriels 1. La perdante, c'est la réflexion, chacun se précipitant pour défendre Ukraine ou Russie, dans une comédie incessante, au détriment des analyses.

La guerre en Ukraine devrait nous rappeler plusieurs choses: qu'il est finalement pas si difficile d'accueillir des gens dans le besoin, de sanctionner des criminels de guerre, par de puissants leviers économiques et diplomatiques, ou d'être horrifié par la guerre. Guerre qui, où qu'elle ait lieu dans le globe, est agitée par les mêmes tyrans, construite par les mêmes industriels, pour tomber sur les mêmes victimes.

_____________________________________________________________

1 - "On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels"