J’espère qu’un jour, son nom sera associé à une rue, une place publique ou un établissement scolaire ou une institution culturelle. Ce n’est que justice pour celle qui a levé haut l’étendard de la lutte pour l’indépendance de son pays.

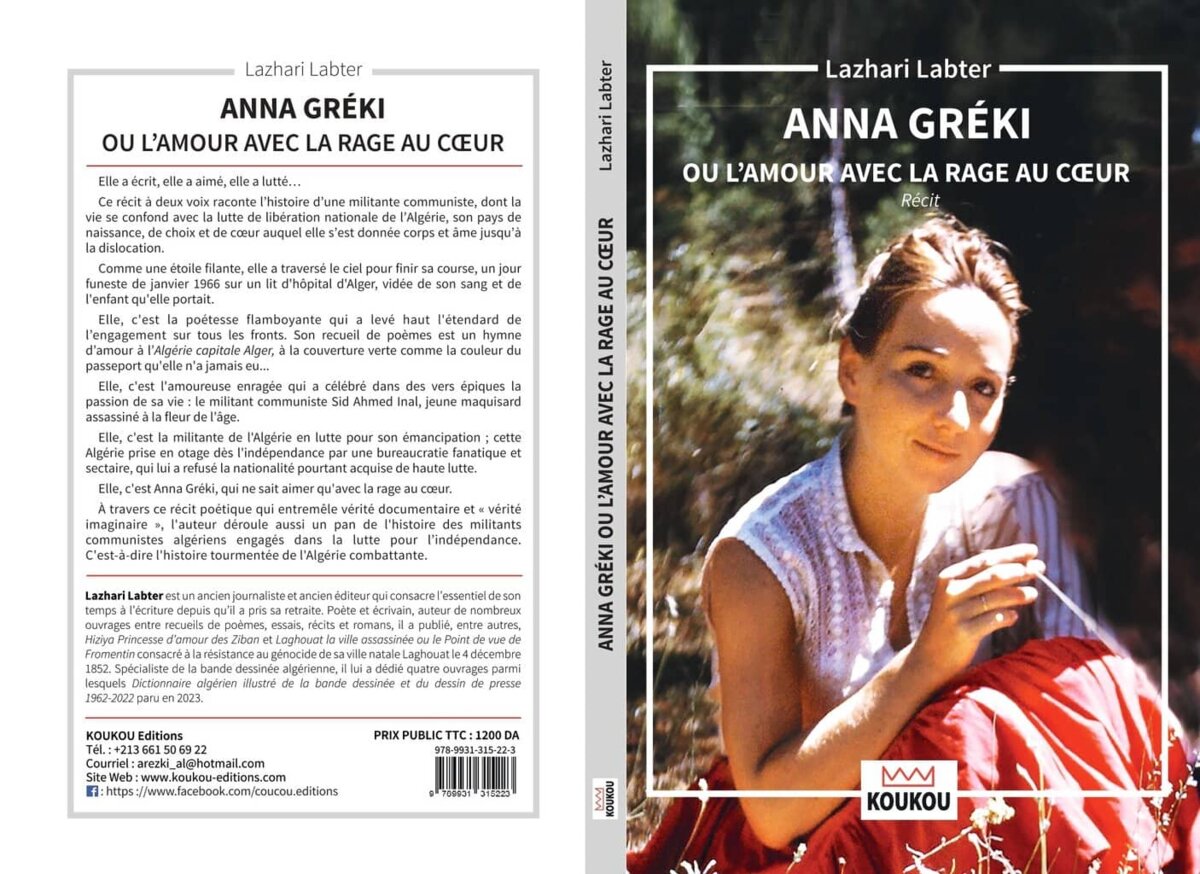

Agrandissement : Illustration 1

Pourquoi publier un livre sur Anna Gréki, une figure relativement méconnue du grand public en Algérie, alors qu’elle a joué un rôle majeur durant la lutte pour l’indépendance algérienne ?

Parce qu’elle occupe une place à part dans la galaxie des militantes anticolonialistes algériennes d’origine française. Poétesse engagée, elle a levé haut l’étendard de la lutte et de l’amour, inséparables pour elle. Figure majeure de la lutte pour l’indépendance de l’Algérie, elle a été, comme beaucoup d’autres Algériennes et Algériens indépendantistes et anticolonialistes d’origine européenne, minorée, occultée, effacée. Depuis que j’ai découvert sa poésie dans les années 1970, ma passion pour elle n’a jamais cessé. Beaucoup d’articles ont été écrits sur elle, mais très souvent, à part les hommages de ceux et de celles qui l’ont connue, comme Djamel Eddine Bencheikh, Mostefa Lacheraf, Djamel Amrani, Jean Sénac, Mohammed Khadda ou Claudine Lacascade, ils reprennent, à quelques phrases près, les mêmes informations incomplètes. Le livre le plus intéressant est un essai d'Abderrahmane Djelfaoui intitulé Anna Gréki, les mots d’amour, les mots de guerre, dont la partie la plus utile est constituée par les témoignages recueillis auprès de personnes qui l’ont connue. L’autre ouvrage est celui de Lamis Saidi intitulé Juste au-dessus du silence, dans lequel elle revisite la vie d’Anna Gréki, avec notamment une nouvelle traduction de certains de ses poèmes, extraits d'Algérie, capitale Alger et de Temps forts. On peut également citer l'opuscule de Nadjet Khadda, Anna Gréki et Mohammed Khadda, Souvenirs dans le vertige. C'est pour ces raisons, et parce que j’ai un « faible » pour Anna Gréki, que j’ai décidé de revenir sur sa vie et ses engagements politiques et poétiques, malgré le manque de documents relatifs à certaines périodes, notamment sur ses années d'étudiante à Paris de 1949 à 1954.

Le récit est raconté par deux voix distinctes : celle d'une femme, « Elle », et celle d'un homme, « Lui ». Qui sont ces deux narrateurs ? Pourquoi avoir choisi cette approche narrative pour raconter l'histoire d'Anna Gréki ?

D'une part, il s'agit de la voix d’une narratrice supposée, poétesse de son état, qui a découvert Anna Gréki sur le tard et s’est passionnée pour sa vie et sa poésie ; d'autre part, celle d'un narrateur qui la connaît beaucoup mieux depuis qu’il a découvert sa poésie au milieu des années soixante-dix, lors d'un module de six mois qui lui était consacré au département de français de la faculté centrale d’Alger. Il m’a semblé que cette approche narrative était la mieux adaptée à la complexité de l’itinéraire et à la richesse du vécu de cette militante et poétesse hors du commun. Il fallait que le récit fasse écho d’une voix poétique sublime et résonne de son cri de militante révoltée par l’injustice faite à son peuple, et engagée jusqu’à la brisure pour y mettre fin.

Comment avez-vous établi un équilibre entre les aspects politiques et poétiques tout au long de votre récit ?

L’un part sur ses traces depuis sa naissance jusqu’à sa mort et raconte sa vie « réelle » si tant est qu’on puisse tout savoir sur une personne, tandis que l’autre comble les « blancs » de sa vie à travers l’imagination, une imagination adossée au réel très souvent. Cette approche narrative traduit le mieux la complexité du parcours d’une femme : poétesse flamboyante aux multiples talents, militante communiste indépendantiste intransigeante qui s’est donnée corps et âme pour la libération de son pays du joug colonialiste, l’Algérie qu’elle considérait comme son « seul pays possible ».

Votre enquête, qui a duré deux ans, a révélé l'existence de lacunes dans la documentation concernant certains épisodes de la vie d’Anna Gréki. Quelles sont ces phases et comment les avez-vous documentées ?

Les « blancs » dans la vie d’Anna Gréki concernent son enfance à Batna et Menaâ, dans les Aurès, ses études primaires et secondaires à Skikda, dans l’est algérien, ses études supérieures à Paris, son histoire d’amour avec le militant communiste Ahmed Inal, ainsi que son séjour à Tunis avant de rentrer en Algérie après l’indépendance. Autant dire beaucoup de « béances » difficiles à combler, d’autant plus que toutes les personnes qui l’avaient connue sont aujourd'hui décédées, notamment le poète Jean Sénac, l’historien et sociologue Mostefa Lacheraf, son préfacier, le docteur, poète et romancier Djamel-Eddine Bencheikh, son mentor, le poète Djamel Amrani, l’artiste plasticien Mohammed Khadda et sa camarade Claudine Lacascade. J’ai travaillé comme journaliste, en rassemblant, en comparant et en recoupant des informations éparses que j’ai glanées dans des écrits, des livres, des photos et des extraits de ses carnets. Il faut également souligner qu’Anna Gréki nous en apprend beaucoup sur sa vie à travers ses poèmes, pour qui sait lire.

Comment les documents inédits que vous avez obtenus, aident-ils à une meilleure compréhension du parcours d'Anna Gréki et de son époque ?

La chance que j’aie eue, c’est d’avoir réussi à gagner la confiance de son fils Laurent Melki, qui a mis à ma disposition des documents inédits, ainsi que de Djaâfar Inal, le dernier des frères d’Ahmed Inal encore vivant, qui m’a ouvert la boîte d’archives d'Ahmed Inal, l’amoureux d’Anna Gréki. Cette boîte est un véritable trésor composé de photos, de textes, de documents, de cartes postales, de cahiers, etc. L’accès à ces documents inédits m’a permis de combler certaines lacunes et, en y ajoutant la lecture de dizaines d’ouvrages sur cette période, j’ai réussi à raconter sa vie sous un jour nouveau, alliant histoire et imagination.

Quel rôle la poésie a-t-elle joué dans la lutte d'Anna Gréki ?

Sans la poésie, elle ne serait pas elle-même. La poésie l’a aidée à tenir sans faiblir dans les moments les plus durs de sa vie. La plus grande partie de ses poèmes ont été écrits en prison, où elle était une dessinatrice de talent et où elle faisait également le portrait de ses sœurs et camarades de cellule à Barberousse.

Comment son engagement politique et les épreuves de la répression, telles que la prison et la torture, ont-ils façonné son œuvre poétique ?

Toute sa poésie, du moins dans son recueil Algérie, capitale Alger, est nourrie par son amour de l’Algérie, son engagement politique et les horreurs subies dans sa chair depuis son arrestation par les paras de Massu à Alger le 21 mars 1957, en pleine « Bataille d’Alger », à sa descente de train de retour d’Annaba, jusqu’à son expulsion d’Algérie fin novembre 1958. Je devrais également mentionner son amour pour Ahmed Inal, auquel elle a consacré cinq très beaux poèmes, parmi lesquels le merveilleux À cause de la couleur du ciel.

Dans le chapitre intitulé « À la recherche de la tombe presque oubliée », on apprend qu’aucun document ne mentionne le lieu de la sépulture d'Anna Gréki. Vous lancez alors des recherches. Comment avez-vous retrouvé le nom du cimetière où elle est enterrée ?

Curieusement, personne parmi les personnes interrogées à Alger ne savait où elle était enterrée. Aucun document écrit ne mentionne le cimetière où elle repose depuis 1966. Après plusieurs recherches, son fils Laurent m’a appris qu’elle était enterrée au cimetière de Villeneuve-sur-Lot, où vivaient ses parents. Mon courrier à la mairie de Villeneuve-sur-Lot restant sans réponse, et voulant en avoir le cœur net, j’ai écrit à un ami de Toulouse bien placé, et c’est grâce à lui que j'ai obtenu la réponse de la gardienne des cimetières, avec des photos à l’appui. J’ai ainsi la confirmation qu'Anna Gréki est enterrée dans le cimetière Sainte-Catherine sous le nom de Colette Melki Grégoire. Le mystère est désormais résolu.

Pourquoi a-t-elle été inhumée ailleurs que dans son pays natal, l'Algérie, pour lequel elle s’était engagée ?

Voilà la grande question. S'agissait-il de sa volonté, de la décision de son mari Jean-Claude Melki ou de ses parents ? Personne n’a de réponse à cette question, et les personnes susceptibles de le savoir sont décédées.

Quelle place Anna Gréki occupe-t-elle actuellement dans la mémoire collective algérienne ?

Comme beaucoup de militantes et de militants algérien.e.s d’origine européenne, elle est peu connue et rarement évoquée depuis la disparition de son compagnon de cellule à la villa Sesini et de son fidèle ami le poète Djamel Amrani qui évoquait sa mémoire dans des articles publiés dans des journaux algériens après son décès tragique à l’hôpital Mustapha en 1966, puis après le sien en 2005. Malheureusement, aucune rue, place ou lycée ne porte son nom à Batna, Menaâ, Skikda, Annaba ou Alger.

Comment réhabiliter Anna Gréki et lui redonner la reconnaissance qu’elle mérite dans la mémoire littéraire et historique algérienne ?

En rééditant ses recueils de poésie et ses inédits, carnets et poèmes, en retraduisant toute sa poésie vers l’arabe et le tamazight, en introduisant ses poèmes dans les manuels scolaires, en évoquant sa mémoire chaque année, en encourageant les étudiants à consacrer leurs mémoires d’études à sa poésie, en lui consacrant un film ou un documentaire. Il faudrait aussi créer un prix de la poésie Anna Gréki. J’espère qu’un jour, son nom sera associé à une rue, une place publique, un établissement scolaire ou une institution culturelle. Ce n’est que justice pour celle qui a levé haut l’étendard de la lutte pour l’indépendance de son pays.

Bio express

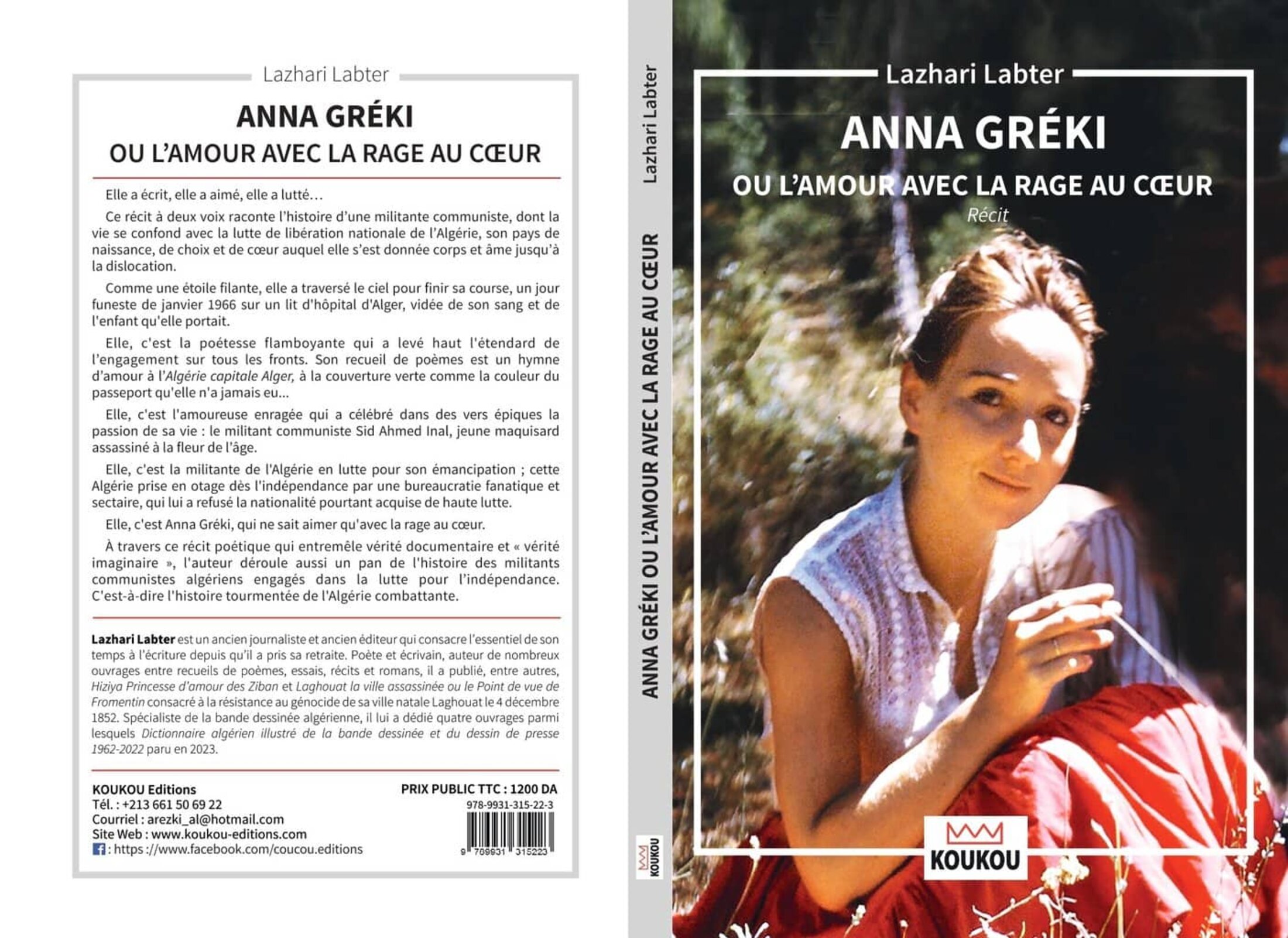

Qui est Lazhari Labter ?

Il est journaliste, poète, romancier et éditeur algérien.Licencié en lettres françaises, il a travaillé dans de nombreux journaux algériens de 1976 à 2000, avant de se consacrer à l’édition à partir de 2001, dirigeant notamment plusieurs maisons d’édition et fondant sa propre structure, les éditions Lazhari Labter. Il a également dirigé ou collaboré à de nombreux ouvrages collectifs, anthologies et essais sur la littérature, la poésie et la culture algérienne.

Agrandissement : Illustration 2

Bibilographie :

- Panorama de la bande dessinée algérienne 1969-2009 (2009) : ouvrage de référence sur l’histoire de la BD algérienne.

- M'Quidèch 1969-2019 - Une revue, une équipe, une école (2019) : retrace l’histoire d’une revue emblématique de la BD en Algérie.

- Dictionnaire algérien illustré de la bande dessinée et du dessin de presse 1962-2022 (2023) : dictionnaire exhaustif sur la BD et le dessin de presse algériens.

- La Cuillère et autres petits riens (plusieurs éditions, dont 2010 et 2019) : recueil de récits courts, salué pour sa sensibilité poétique.

- Journalistes algériens 1988-1998 – Chronique des années d’espoir et de terreur (2018) : chronique sur la décennie noire et le métier de journaliste en Algérie.

- Hiziya Princesse d'amour des Ziban (2017) : roman inspiré de la légendaire histoire d’amour algérienne.

- Anna Gréki ou l’amour avec la rage au cœur (2024) : son dernier ouvrage, consacré à la poétesse algérienne Anna Gréki, figure marquante de la littérature et de l’engagement anticolonialiste.