Agrandissement : Illustration 1

Nora Aceval, vous êtes autrice et conteuse en France et en Algérie. Qu'est-ce qui vous a incité à vous intéresser aux contes ?

Mon intérêt pour la littérature narrative remonte à l’enfance. Ma chance fut de naître dans un milieu rural dans la région de Tiaret, au sein d’une tribu de nomades transhumants où le conte avait encore une fonction sociale dans la transmission des savoirs. La ferme de mes parents était entourée de tentes de la tribu de ma mère et les veillées étaient naturelles. Nos imaginaires étaient nourris de véritables feuilletons narrés par nos mères et grand-mères. Je fus bercée dans cet univers et ma mémoire a relevé tout ce patrimoine oral. Cette parole narrative enracinée au plus profond de mon âme a continué et continue à croître. Ainsi les contes, je les ai transposés d’une langue à une autre, de l’oral à l’écrit et de l’arabe au français, et transportés d’un continent à un autre, de l’Afrique du Nord à l’Europe. Toutefois, la tradition orale ne se résume pas aux seuls contes. Les textes oraux sont foisonnants et variés : légendes, contes, épopées, paraboles, devinettes, proverbes, anecdotes, poésie, chants, etcétéra. Sur ce socle s’est fortifiée en moi une véritable passion et j’ai construit ma vie selon cette nécessité.

Vous avez collecté un grand nombre de contes. Quel est l’intérêt de les « récolter » et de les sauvegarder ?

Mis à part l’intérêt émotionnel pour la culture de tradition orale de nos anciens en milieux ruraux, la confrontation à d’autres répertoires durant mes études universitaires, a animé mon désir pour la préservation de ce patrimoine immatériel. La sauvegarde, le classement, la recherche, me portent à sauver de l’oubli ces fragments de l’un des trésors de l’humanité. L’urgence dans ce domaine de sauvegarde du patrimoine immatériel ne touche pas seulement l’oralité. D’autres pratiques et savoirs méritent d’être préservés : danses, jeux, tissages, poterie, etc. Comme l’a souligné Amadou Hampaté-Ba : « En Afrique, quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle ! » C’est ce qui me m’a conduit, depuis plus de 24 ans, à collecter les textes oraux et en particulier les contes. Ce qui est fabuleux en Algérie, c’est de trouver encore des contes qui n’ont pas subi l’influence de la tradition écrite. Je n’ai collecté que des personnes exclusivement instruites de littérature orale.

Un mot sur votre méthode de collectage ?

Ma méthode est simple et compliquée à la fois. En tout premier lieu, je crée des liens, je deviens un « membre de la famille » de mon informatrice. Il est primordial pour moi d’organiser une veillée et de faire oublier l’appareil qui enregistre la voix. C’est pour cela qu’en général, j’exclus la caméra vidéo. Lorsque la conteuse, chez laquelle je passe la nuit, ne pense plus qu’elle est enregistrée, la langue se délie et devient organe de transmission séculaire. Le jour, on ne collecte pas les contes de style merveilleux, car les conteuses traditionnelles craignent encore la malédiction de devenir chauve ou d’avoir une descendance chauve. Toute une civilisation germe dans ce moment. Et ce moment entretient et porte en lui toute une civilisation. Feu, Haj Meliani qui fut chercheur associé du CRASC (Centre de recherche anthropologique sociale et culturelle) à Oran (Algérie), assista un jour à une conférence que je j’avais donnée au Centre Pierre Claverie à Oran. Il avait alors pris la parole pour dire que « Nora Aceval réalise la plus grande collecte de contes algériens. » cela m’avait chagriné car notre patrimoine oral est si riche qu’il est primordial d’organiser des collectes « méthodiques » entreprises par des anthropologues de terrain. Laisser disparaître les derniers porteurs de mémoire serait une catastrophe. Un héritage culturel est précieux. Je pense à Apulée, un berbère algérien qui nous a légué Les Métamorphoses (IIe siècle) comportant le mythe de Amour et Psyché. Mythe qui a inspiré le conte le plus célèbre en France et maintenant grâce au cinéma, dans le monde, La Belle et la Bête. Dire combien est ancien et précieux notre héritage culturel que celui-ci soit oral ou écrit. C’est pourquoi, mes informatrices et informateurs sont avertis-es du devenir de leur parole : Un héritage pour les générations futures. Pas seulement du texte, mais aussi du contexte. Ce qui m’importe en dehors du développement de l’imaginaire et de l’apprentissage, c’est de sauvegarder un grain de sable dans cet océan du savoir humain. De ses différentes facettes, le conte nous humanise.

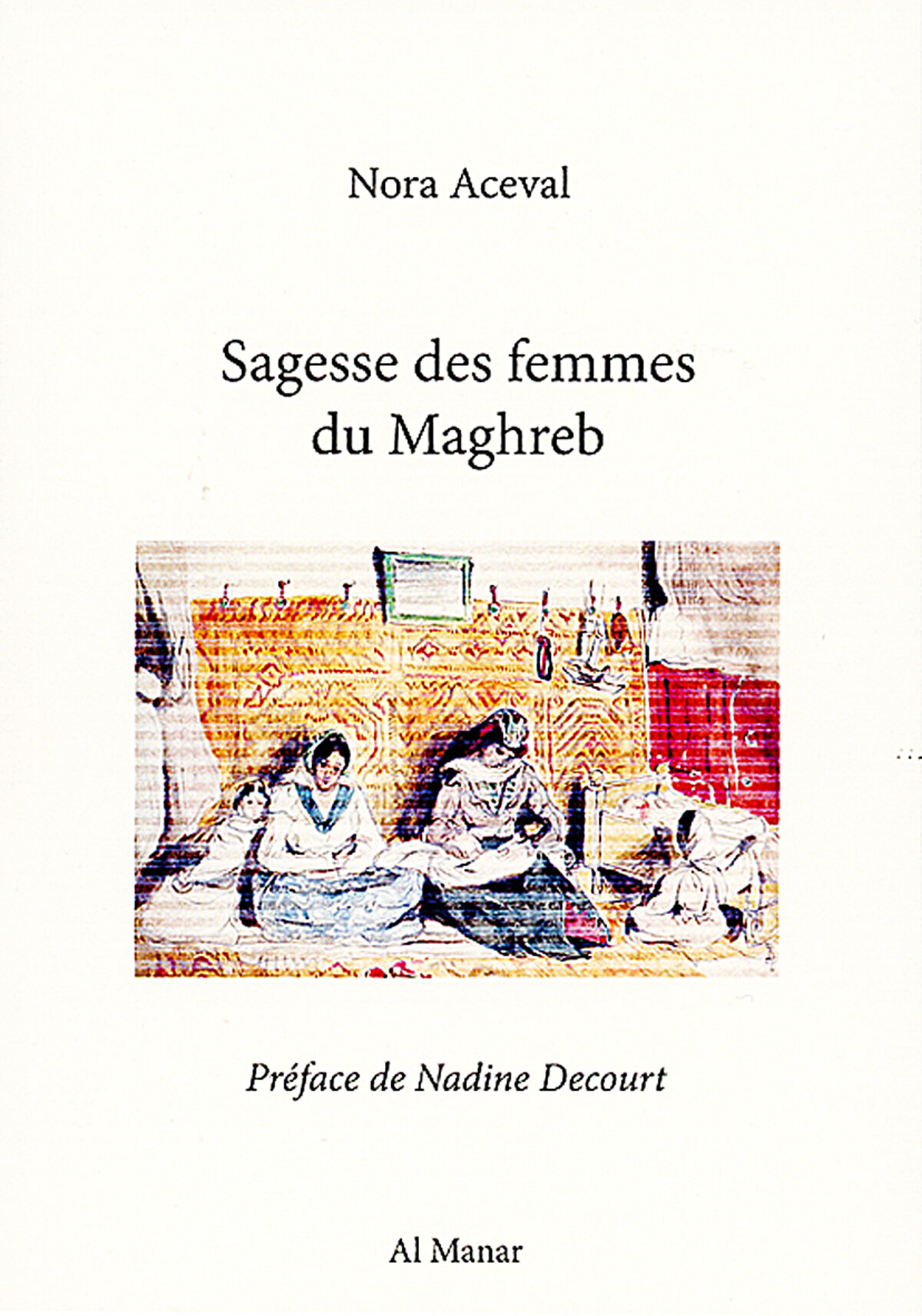

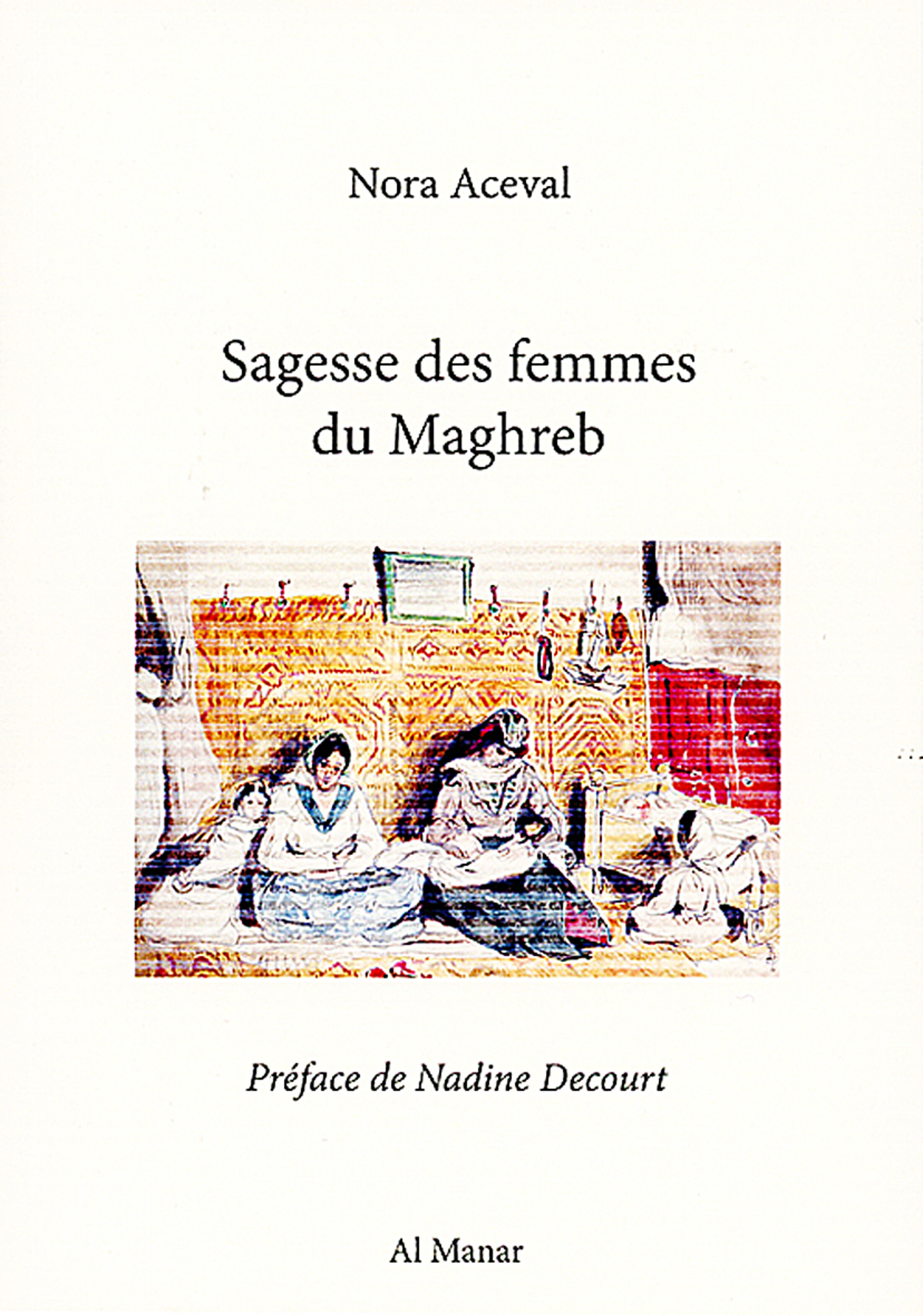

Après le livre de la légende consacré à la Geste hilalienne : Jazya & Dhiab. Fragment d'une épopée arabe, vous publiez "Sagesse des femmes du Maghreb”. Ce recueil de contes regroupe une trentaine d'histoires populaires centrées sur les femmes et leur sagesse. Quelle est l’origine de ces textes ? Comment les avez-vous récoltés ?

Dans la manne des récits collectés depuis plus de vingt ans figurent des contes de sagesse. Des contes dont la sagesse est majoritairement attribuée aux hommes. D’où mon désir et ma volonté de sélectionner les textes où seulement des femmes sont héroïnes. Au sujet de la collecte de ce répertoire, j’aimerais raconter une anecdote. En 2022, j’achevais l’écriture de Sagesse des femmes du Maghreb et je cherchais l’origine d’un conte que j’avais en mémoire. Alors que j’étais à Tiaret, ma sœur Fadhila Fatmi qui me soutient activement dans mon travail, me présenta une de ses amies Kabyle de la ville de Tizi Ouzou, mariée dans la région. Dans la discussion, cette jeune femme, Nassima Aït Taleb, porteuse d’un répertoire kabyle, introduisit en guise d’anecdote un conte, celui-là même dont je cherchais l’origine. Hasard miraculeux ! Et le plus extraordinaire, le soir même, je le reçus de nouveau, en arabe, par mon informatrice Halima Chaïb. J’ai gardé la version kabyle : La dot de la princesse (p.89). Parfois le hasard intervient et joue un rôle prépondérant. Tout cela contribue à fleurir la vie d’une poésie du quotidien. Il suffit d’être animé d’une passion et le vent pousse la voile sur les traces désirées. Avoir confiance, être généreux comme le sont les conteuses et conteurs) qui se confient en racontant ces histoires porteuses de sens. Tous ces contes viennent de l’oralité. Dire combien ils ont voyagé à travers les gens, le temps, les langues et les cultures.

Dans vos contes, les femmes, tous âges et toutes conditions sociales confondus, sont célébrées pour leur sagesse. Comment caractérisez-vous la sagesse que vous mettez en avant dans votre livre ?

Au départ, ce fut un casse-tête. Il est forcé de constater que nombre de mes héroïnes passent par « la case souffrance » avant de parvenir à la réparation du méfait dont elles sont victimes. Cela n’est que l’apparence d’une lecture au premier degré. Le conte est une initiation qui appelle à un effort de lecture au deuxième degré et au-delà. Et nombre de motifs comme celui de l’enfermement et des interdictions sont relatifs à des cycles d’initiation. La forme symbolique du conte est un véritable guide. Les fonctions de chacun des contes de Sagesse des femmes du Maghreb, ont été mises en lumière dans la préface par Nadine Decourt, anthropologue, spécialiste des contes berbères et des contes en situation interculturelle. On y découvre l’éloge de la main (le savoir-faire), l’éloge de la parole (miel de la langue), l’art de la gouvernance et j’en passe. Ce que j’avais pris pour de la passivité chez les femmes est en réalité une « passivité-active » dont parle si bien Karima Berger dans son ouvrage Les gardiennes du secret (Ed. Albin Michel. p.126-129). Ces femmes ont accédé à la sagesse grâce à la patience dont elles ont fait preuve. Nulle sagesse sans patience ! Leur silence, leur calme, leur tolérance, leur endurance est une manière d’agir. La sagesse est une connaissance équilibrée et la possibilité de déterminer le bien du mal. Elle est un attribut de Dieu. La femme est un réceptacle secret qui guide vers la voie de la sagesse. Dans ces contes, tout en patience, la femme transforme positivement ses détracteurs (l’époux dominant, la belle-mère acariâtre, la marâtre jalouse…)

Vous associez la patience à la sagesse. Les deux sont érigées en vertus. Pouvez-vous expliciter le lien que vous établissez entre les deux ?

En effet, il existe deux formes de sagesse dans les contes reçus et collectés. Un prochain livre visera à mettre en lumière des héroïnes dont l’autorité, l’intelligence, la pertinence du jugement, les érigent en « Maître », en « Sage conseiller » ou en « guide ». C’est cette forme de sagesse qui sera consacrée à la légende de Oumbarka Bent el-Khass, lointaine descendante de Jazya (Jazya et Dhiab Ed. AMKA). Dans ces formes de sagesse s’illustrent des femmes fortes, capables de prodiguer des conseils avisés et de siéger parmi les hommes. Ce sont des femmes averties qui font preuve de jugement. Jugement affirmé « haut et fort ». Du fait de leur sagesse, elles sont vertueuses. Dans Sagesse des femmes du Maghreb, il s’agit d’une autre forme de sagesse qui fait appel à une connaissance intime. Comme Job, ces héroïnes sont soumises à des épreuves qui imposent de la patience pour être surmontées. En définitive, la femme, par le récit tourne en dérision les lois injustes et comme l’illustre le conte Une fille avisée (p.15) qui ouvre le recueil. Elle confirme son pouvoir d’être la seule capable de deviner le sens caché des mots. De sa patience naît la sagesse qui s’illustre par la vertu. Vertu au véritable sens du terme, qualité qui porte à faire du bien et à fuir le mal. Ces dispositions constantes de l’âme qui s’illustrent par une autorité douce et le sens de la justice.

Vos contes se terminent par une morale souvent à connotation religieuse. Quelle est la fonction de cette morale dans vos textes ?

Pour beaucoup de contes, on pourrait faire fi de morale finale. Le récit suffit à transmettre la morale contenue dans sa trame. Toutefois, ces contes viennent de terre d’islam et portent en eux cette tradition islamique. En laissant ces morales de sagesse musulmane, je respecte le texte entendu, et mets en lumière ce qui est souvent gardé sous le boisseau. Les morales dans les contes, en général, invitent le lecteur à considérer un enseignement qui se dégage du récit. Elles présentent une société au lecteur, une autre manière de voir les choses. Elles peuvent être implicites ou explicites comme dans certains des contes de Sagesse des femmes. Elles ne sont en aucun cas des exempla mais juste une invitation à rencontrer l’autre, une altérité. Le conte ne relève pas d’un simple divertissement et il est dommage de le reléguer dans la littérature enfantine. Sagesse de femmes, truffé d’interdits, de sacrés, de transgressions et de transpositions. C’est un recueil édifiant pour les adultes.

Agrandissement : Illustration 2

Nora Aceval, Sagesse des femmes du Maghreb, Éd. Al Manar – 2023 – 102 pages

Extrait de la préface

« Depuis L’Algérie des contes et légendes (2 003), de livre en livre, d’album en album (tel déjà le petit Théâtre du Prince tisserand), Nora Aceval ne cesse de nous montrer à quel point la littérature orale est à l’image de cette femme sage, qui sait si bien faire du neuf avec du vieux. Ce conte aurait ma préférence, tant ces paroles parlent à chacune, à chacun, aux divers âges de la vie. Il n’est que de feuilleter, de glaner, de voir ici une belle-mère de prime abord aimante, là une épouse déterminée à améliorer son sort ou une autre, prête à garder le silence pour y mieux parvenir le moment venu : partout la patience est mise à l’œuvre du temps.

(…) Bien loin du fracas médiatique, la parole conteuse allie ici la sobriété et l’élégance, la vivacité du dialogue et la rythmicité de la pensée. Sans parti pris idéologique, ni dogmatisme, Nora Aceval, par la magie de son style, nous ouvre un océan de formules sapientiales (proverbes, hadiths, sourates du Coran), certaines en traduction, avec des références précises, comme précieuses balises. Laissons se dérouler ce Tapis chatoyant où s’amuser de tel ou tel personnage, de telle ou telle variante, de tel ou tel motif (par exemple ce gargotier cannibale ici, que l’on pourrait trouver ailleurs fabricant de savon) : un lieu de ressourcement où respirer en toute confiance et liberté. Nadine Decourt est anthropologue et comparatiste, spécialiste de littérature orale. »