"Les relations deviennent vite tendues quand on ignore."

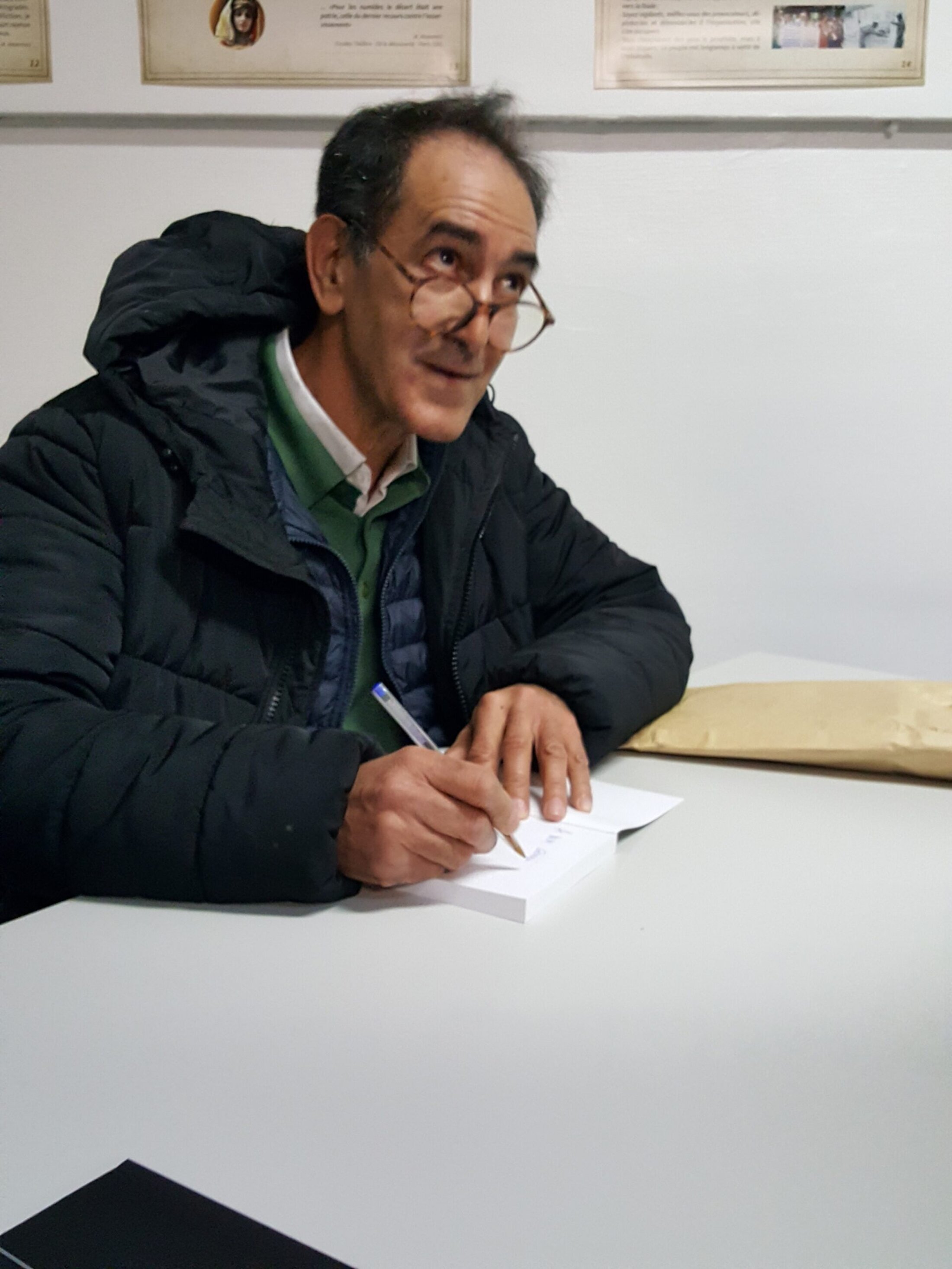

Agrandissement : Illustration 1

Quelles raisons vous ont poussé à écrire cet essai ?

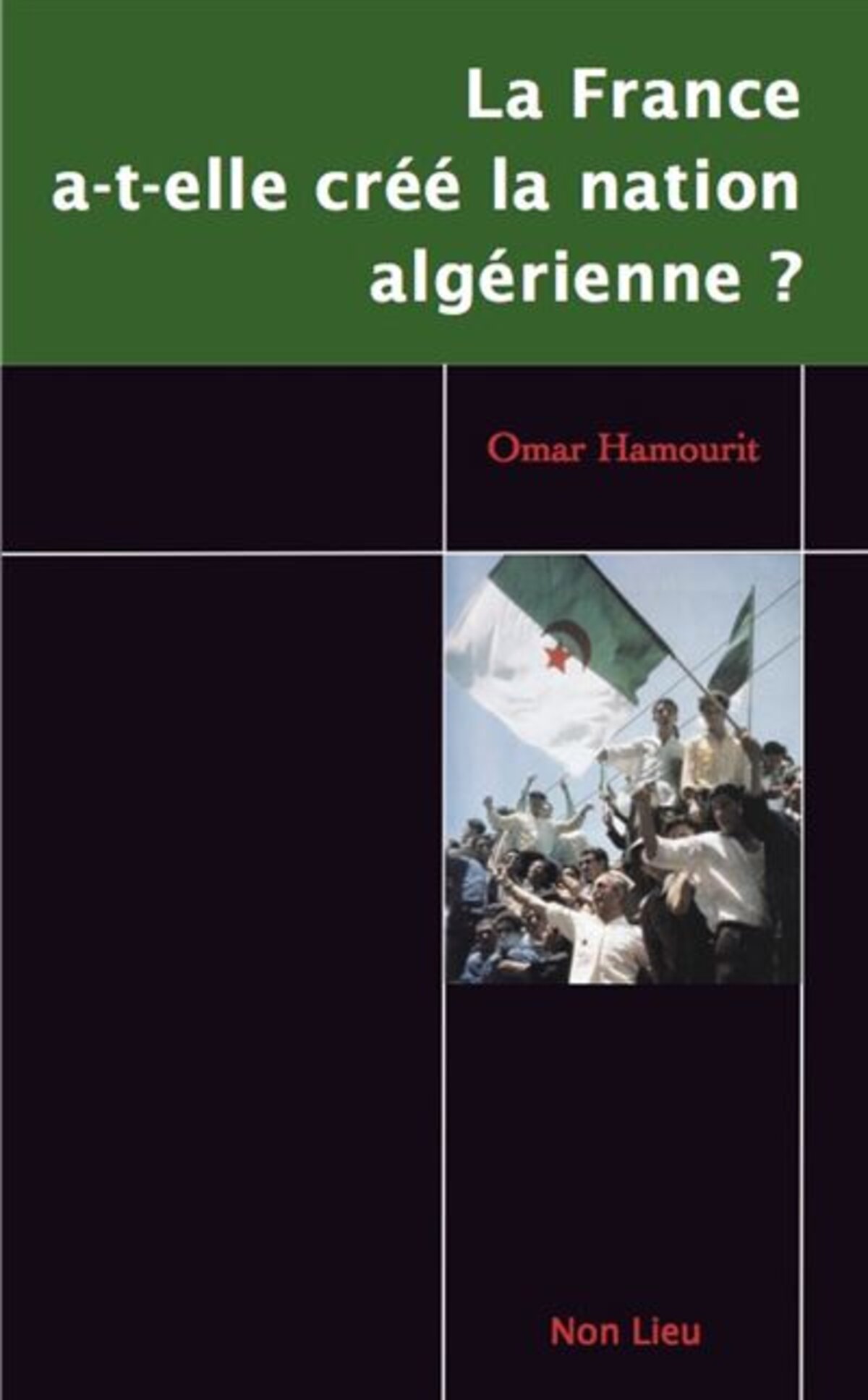

L’idée d’écrire La France a-t-elle créé la nation algérienne ? m’est venue après une phrase qui a mis le feu aux poudres. En octobre 2021, le président Emmanuel Macron lâchait : « La construction de l'Algérie comme nation est un phénomène à observer. Y avait-il une nation algérienne avant la colonisation française ? Voilà la question. » Le président parlait aussi d’un régime « politico-militaire » vivant d’une « rente mémorielle » nourrie par une « histoire officielle » qui « ne s'appuie pas sur des vérités ». Autant dire que la bombe était lâchée. En Algérie, la réaction a été immédiate, outrée, et parfois très confuse. En France, le débat s’est installé, mais surtout dans les rangs des nostalgiques de l’Algérie française. Résultat : un retour fracassant de la question coloniale dans l’espace public, avec son cortège de passions, d’amalgames et d’angles morts.

Plutôt que de répondre à chaud, j’ai préféré prendre du recul

Derrière ces propos un peu provocateurs, il y avait une vraie question, profonde : qu’est-ce qu’une nation ? Et à partir de quand peut-on dire qu’un peuple devient une nation ? Cet essai, c’est ma manière d’entrer dans ce débat. Pas avec des slogans, mais avec une enquête. Une tentative de faire le tri, de comprendre. J’ai voulu examiner les propos de Macron, bien sûr, mais aussi explorer l’histoire algérienne et les récits qui se sont construits après 1962. J’y parle de nation, d’État-nation, de peuple, de nationalité, d’identité… Bref, de tous ces mots qu’on utilise souvent sans vraiment les interroger. Et pour ça, je m’appuie autant sur l’histoire que sur la philosophie politique, sans perdre de vue les réalités concrètes du terrain algérien. L’objectif n’est pas de distribuer les bons points ou les blâmes, mais d’essayer de penser, honnêtement, une histoire complexe. Et peut-être aussi, de sortir un peu des postures figées.

Quels sont les principaux arguments que vous développez pour traiter la problématique posée par le titre de votre ouvrage ?

L’argument central que je défends dans cet ouvrage, c’est simple : la nation n’est pas une création, encore moins une invention coloniale. C’est un legs. Un héritage long, complexe, imaginée, mais bien réel. La nation algérienne ne sort pas du néant en 1830 ni en 1962. Elle s’est transmise, transformée, enracinée au fil des siècles. Depuis que l’espace que nous appelons aujourd’hui l’Algérie existe : royaumes berbères, provinces arabo-musulmanes, régence ottomane, sociétés tribales, il y a eu continuité. Une continuité d’usages, de langues, de croyances, de résistances, de récits partagés. Une culture commune, pas homogène, mais vivante, tissée au fil des échanges, des conflits et des alliances. C’est dans ce terreau qu’a peu à peu émergé une conscience nationale. Et c’est là qu’il faut marquer une distinction essentielle : la nation, ce n’est pas l’État. L’État, c’est du concret : la justice, l’administration, la police, la fiscalité. Il y a des nations sans Etat : les Kurdes, les Tamouls, les Palestiniens. La nation, elle, est plus subtile : elle est imaginaire — au sens où elle est construite dans les têtes, dans les récits — mais elle a une puissance politique bien réelle. Elle unit des gens qui ne se connaissent pas, mais qui croient appartenir à la même communauté. Alors non, la France n’a pas « créé » la nation algérienne. La nation algérienne est le fruit d’une maturation historique, longue, organique. Pas un produit d’importation.

Pourquoi avez-vous choisi d’intégrer les réflexions d’Ernest Renan, Benedict Anderson et Anthony Smith dans votre analyse, et en quoi leurs approches enrichissent-elles votre propos ?

Quand je me suis penché sur la question de la nation algérienne, le philosophe et philologue français Ernest Renan, l’historien et politologue américain Benedict Anderson, et le sociologue britannique Anthony Smith, m’ont servi de boussole.

Ernest Renan, d’abord, m’a vraiment marqué.

Car il casse l’idée que la nation serait une réalité biologique. Pour lui, ce n’est ni la langue, ni la race, ni même la religion qui font une nation. Ce qui compte, c’est la volonté commune, et surtout de mémoire partagée, donc l’histoire. Il écrit dans son célèbre discours de 1882, Qu’est-ce qu’une nation ? : « Une nation est une âme, un principe spirituel [...] Elle se compose d’un passé riche de souvenirs et d’un présent fait du consentement actuel, du désir de vivre ensemble, de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis. » Ce qui me parle, c’est que chez lui, la nation est un choix. Un acte politique. Il va jusqu’à dire que c’est un "plébiscite de tous les jours". Cela veut dire que l’unité nationale n’est jamais acquise une fois pour toutes, elle se construit, se reconfirme, ou se défait. J’ai trouvé cette approche essentielle pour sortir des récits figés ou nationalistes. Renan m’a aidé à penser la nation comme une dynamique vivante, parfois fragile, et toujours dépendante du lien entre passé et avenir.

Benedict Anderson a été un déclic pour moi.

Il permet de sortir de cette vision mythifiée de la nation et de comprendre qu’une nation n’a rien d’évident. Pour lui, la nation est une invention moderne, née à un moment précis de l’histoire du XIXe siècle européen, en réponse à la fin des empires, à la montée des États-nations modernes, et à l’introduction de nouvelles formes de communication, comme l’imprimerie, les journaux ou la langue standardisée. Dans son livre Imagined Communities (1983), Anderson explique que la nation est un produit historique, un "produit de l’histoire", mais pas un processus spontané. Il ne s’agit pas d’une essence naturelle, mais d’une construction sociale qui se fait tout au long de l’histoire. Ce qui fait aussi la nation, c’est une communauté imaginée : des millions de personnes qui ne se connaissent pas, mais qui se reconnaissent comme faisant partie d’un même ensemble. Cette croyance partagée, cette imagination collective, est ce qui crée le sentiment national.

Ce sentiment ne tombe pas du ciel.

Il est fabriqué par des outils très concrets : l’école, les journaux, les manuels d’histoire, la cartographie, l’administration. Ce sont ces éléments qui permettent à des individus dispersés dans un même territoire de se sentir membres d’un même peuple, d’une même histoire. Anderson parle de "capitalisme de l’imprimé" : grâce à l’imprimerie, on parle la même langue, on se représente le même territoire, on vit une histoire commune. Même si on ne se connaît pas, on est relié par ce flux constant d’informations. Il y a aussi une idée clé chez lui, celle du temps homogène et vide. À travers les journaux, les récits nationaux, les bulletins officiels, tout le monde vit au même rythme, partage une même actualité, un même avenir. Et c’est là que la nation prend vie : un peuple qui se pense comme une entité continue dans le temps, solidaire dans l’espace, et capable d’agir collectivement. Pour moi, c’est cette vision de la nation comme construction culturelle, technique et politique qui m’a particulièrement intéressé. Dans le cadre algérien, elle permet de voir comment des outils coloniaux comme l’école, la langue ou les journaux, utilisés à des fins d’assimilation, ont paradoxalement servi à construire une identité nationale algérienne. Anderson m’a permis de penser cette tension, comment une conscience nationale peut se développer au sein même du cadre colonial, et finalement renverser cecadre. Une nation, selon lui, est le produit de l’histoire, une histoire moderne, contingente et construite, et non un héritage immuable. C’est ce qui rend sa pensée si puissante pour comprendre la formation des nations dans des contextes de rupture.

Anthony Smith m’a permis d’aller encore plus loin dans ma compréhension de la nation.

Parce que, contrairement à Anderson, qui se concentre sur la modernité, Smith nous rappelle qu’une nation ne surgit pas du néant. En Algérie, ce n’est pas seulement la modernité coloniale qui a forgé la nation, mais aussi des racines profondes : les traditions berbères, les tribus, les mémoires orales, l’islam, l’arabe, un tissu précolonial. Ce que Smith souligne, c’est que la nation recycle l’ancien pour se réinventer. Une nation ne naît pas seulement de l’innovation, elle se nourrit de ce qui a traversé le temps, des croyances et des symboles qui lui donnent de la profondeur. Aussi, une de ses idées essentielles, c’est la distinction entre l’État et la nation. Pour lui, l’État est une structure politique, souvent moderne, liée à la bureaucratie, aux frontières et à l’administration. Mais la nation, elle, est un lien plus ancien, plus émotionnel, plus profond. C’est la mémoire collective, les mythes partagés, les symboles culturels qui donnent sens et unité à un peuple. L’État peut être créé de manière haut/bas (top down), mais la nation se construit de manière bas/haut (bottom-up), à travers les récits partagés et les identités culturelles. En Algérie, comme ailleurs, la nation s’est forgée en puisant dans un passé ancien, une histoire collective souvent orale, Smith a donc été précieux pour saisir cette dialectique : la nation moderne est une construction historique, certes, mais elle ne peut pas ignorer les racines qui l’ont nourrie.

Comment définissez-vous la notion de « nation » dans le contexte algérien précolonial, colonial et postcolonial ?

La nation algérienne n’est pas née en 1962. Ce jour-là, c’est l’État-nation qui voit le jour. Avant la colonisation, on ne parlait pas encore de nation au sens moderne, mais les appartenances étaient fortes : tribus, traditions berbères, islam, langues locales. Pas d’État central, mais un tissu d’identités vivantes. Sous l’empire ottoman, les tribus coexistaient sans pouvoir autochtone pour les unifier. Elles ne formaient pas un peuple politique, mais partageaient des racines communes. Ces ressemblances ont été les briques de la nation algérienne. La colonisation bouleversa tout. La France ne chercha pas à bâtir une nation, mais à effacer les structures existantes. Pourtant, en imposant son administration, sa langue, son école, elle rapprocha des groupes dispersés. Et surtout, elle provoqua une mémoire commune : injustice, dépossession, résistance. C’est dans ce choc que naît l’idée nationale. Après 1962, vint le temps de la cristallisation.

L’État voulut bâtir la nation sur le seul socle colonial et la guerre de libération, oubliant que l’histoire ne commence pas avec 1830.

Il imposa principalement un récit officiel, uniforme, qui laissa de côté de nombreuses mémoires, ce sont les mémoires oubliées. D’où les tensions : crises berbères, entre mémoire d’en haut et histoires d’en bas. Non, la France n’a pas créé la nation algérienne. Mais elle en a accéléré la naissance d’un modèle d’État, celui des frontières délimitées d’une manière géographique, celui du peuple au sens politique, d’une nationalité, d’une administration, d’une carte d’identité unique rassemblant tous les Algériens, etc. Ce sont là des notions qui n’existaient avant 1962. Cependant, l’État algérien né en 1962 s’est emparé de l’idée de nation pour en fixer les contours, en oubliant des pans entiers de l’histoire. Aujourd’hui, l’armée se pense la plus légitime pour en être l’interprète. La nation algérienne de nos jours me parait manquer d’assises, lorsqu’on la compare à la nation iranienne qui a solidement construit son Etat-nation, en intégrant son antiquité dans ses considérations politiques et philosophiques de la nation.

Quel rôle la colonisation a-t-elle joué dans la formation de l’État-nation algérien ?

La France n’a pas créé la nation algérienne, mais elle a joué un rôle dans la naissance d’un État-nation. Avant 1830, les Algériens ne formaient pas un État, mais un ensemble d’identités : tribus, confréries, cités. Sous l’Empire ottoman, l’Algérie était gouvernée par le diwan de la Régence, non par un État algérien. Les tribus avaient une certaine liberté dans leur vie matrimoniale, mais la politique et l’économie étaient décidées ailleurs. Les frontières, floues et vivantes, étaient dessinées par les zones tribales, pas par des lignes fixes comme après la colonisation. Ce sont les traités coloniaux (1845 avec le Maroc et 1901 avec la Tunisie) qui ont imposé des frontières claires, et les lois Warnier de 1873 qui ont brisé les structures tribales, transformant des propriétés collectives en terres privées. Cela a arraché les gens à leur terre, à leur identité.

Quels aspects spécifiques de la colonisation ont influencé l’émergence de la nation algérienne ?

L’autre coup de massue, c’est le Code de l’indigénat : un système brutal, humiliant, qui a généré un sentiment d’injustice profond. Cette injustice a créé une conscience collective, un lien entre ceux qu’on excluait. C’est là que le terme de "peuple algérien" a vu le jour, non dans les livres, mais dans les cœurs meurtris. La colonisation a imposé les bases d’un État moderne, jacobin : administration, langue unique, frontières. En 1962, l’indépendance a fait naître ce modèle. Mais on a souvent réduit la nation à la guerre de libération, comme si tout avait commencé là. On a fait plusieurs films et pièces de théâtre sur la guerre de libération et le colonialisme français, mais on a oublié les histoires d’avant : des figures comme Ghomrassen Ibn Ziane à l’Ouest ou Kociela, et bien d’autres, qui ont font partie de la nation. Comment construire un imaginaire cohérent en Algérie quand on efface une partie de son histoire ou ne lui accorde pas la place qu’il faut ?

Vous soulignez l’importance de la culture berbère dans la définition du peuple, du territoire, de l’identité. En quoi la reconnaissance de la culture berbère et de ses racines anciennes permet-elle de dépasser une vision réductrice de la nation algérienne ?

La berbérité, c’est l’âme de l’Algérie. Pas un souvenir lointain, pas un folklore : une présence profonde, vivante. L’Amazighité est là, enracinée. Elle existe. Tranquillement. Solidement. L’arabité et l’islam sont venus plus tard. Ils se sont ajoutés, ils ont pris place mais la berbérité ne s’est pas dissoute en eux, comme certains l’ont prétendu. Certes l’islamité et l’arabité font aussi partie de l’identité algérienne. Mais croire que l’Algérie se résume à ces deux éléments, c’est oublier l’essentiel. La langue arabe qu’on parle en Algérie a le goût du tamazight. Les gestes, les rythmes, les mots portent la marque de cette terre. L’Amazighité n’est pas un supplément : elle est un pilier. Elle mérite la même place que les deux autres dimensions majeures de l’identité. L'Antiquité algérienne mérite une place centrale dans notre récit national, au même titre que l'arabité et l'islamité. Il est essentiel que les jeunes Algériens connaissent pleinement cette période, en la considérant comme une partie intégrante de leur histoire et en reconnaissant ses figures historiques comme leurs ancêtres.

Des figures telles que Massinissa, Syphax, Kociela, Kahina, ne sont pas de simples noms dans les manuels scolaires ; ce sont des piliers de notre identité.

Leur héritage, bien que parfois éclipsé, est fondamental pour comprendre la richesse de notre passé. En intégrant cette histoire dans notre éducation et notre culture, nous renforçons notre identité nationale et offrons aux jeunes une compréhension plus complète de leurs racines. Il est temps de redonner à l'Antiquité algérienne la place qu'elle mérite dans notre conscience collective. Ces personnages, ces époques, ces héritages doivent être intégrés à leur mémoire collective, comme un socle commun, un repère, une fierté de tous les Algériens. On n’en est loin. En réalité les Amazighs sont les ancêtres de la majorité des Algériens. Reconnaître cela, ce n’est pas rejeter l’arabité ou l’islam. C’est simplement voir clair. Les Arabes sont arrivés au VIIe siècle. Ils ont apporté leur langue, leur foi, leur vision du monde. Mais ceux qui les ont accueillis étaient là bien avant. Et leur héritage est toujours là. En 1962, on a construit un récit qui mettait tout sur l’arabité et l’islam. Ce n’était pas neutre. C’était politique. Et ça a laissé le pays bancal, coupé de ses racines les plus profondes.

Réaffirmer la berbérité, ce n’est pas diviser. C’est recoller les morceaux de l’ADN.

C’est donner à l’Algérie toute sa cohérence. Une identité solide ne se fabrique pas avec des oublis. L’amazighité est une chance, une ressource, une clé, pour une Algérie plus équilibrée, plus enracinée, plus vraie. Il reste à enseigner son histoire et considérer les héros antiques berbères comme des héros algériens et les intégrer dans l’imaginaire de la jeunesse.

Comment votre perspective renouvelle-t-elle la compréhension du territoire, du peuple et de l’identité en Algérie ?

Quelle perspective ? Dans mon livre, j’aborde cette idée que l’Algérie, en se construisant en tant qu’État-nation après l’indépendance, a fait l’impasse sur une synthèse de son histoire. Les dirigeants de 1962 ont choisi de fonder l’identité nationale sur l’islamité et l’arabité, effaçant ainsi la riche histoire amazighe qui fait pourtant partie de l’ADN du pays. En comparaison, d'autres nations comme la France, l’Allemagne, la Chine ou la Turquie ont pris soin d'intégrer leurs racines antiques dans la construction de leur identité nationale. Les Français n’ont pas oublié les Gaulois, les Allemands leurs ancêtres germaniques, les Chinois les Qin, et les Turcs les Hittites. Mais les Algériens ont laissé de côté leur propre histoire millénaire. En remettant la dimension berbère au cœur du récit national, on redonne du sens à notre territoire, à notre peuple et à notre identité.

L’Algérie n’a pas toujours été une terre arabophone.

Une grande partie de la population a été arabisée au fil du temps, mais avant cela, elle a été façonnée par des peuples amazighs. Chaque région, chaque paysage de ce pays porte encore les traces de cette culture ancienne, de cette langue et de cette mémoire. Reconnaître que même ceux qui se disent "arabes" en Algérie ont des racines berbères profondes, c’est donner une véritable profondeur à l’idée de "peuple". Cela n’ôte rien à personne, au contraire : ça enrichit, ça complexifie et surtout, ça inclut. Intégrer l’héritage amazigh dans le récit national, c’est bâtir une histoire plus juste, plus inclusive, qui reconnaît toutes les facettes de l’identité algérienne. Et c’est une chance, surtout pour la jeunesse. Cette révision doit commencer par l’école, car depuis l’indépendance, l’amazighité et l’arabité n’ont jamais été réellement conciliées. En optant trop vite pour l’arabité et l’islamité comme seuls piliers, on a amputé une partie essentielle de l’identité nationale, créant des fractures inutiles. Réaffirmer l’amazighité, ce n’est pas rejeter l’arabe ou l’islam. C’est rééquilibrer. C’est offrir une identité plus enracinée, plus cohérente. Il ne s’agit pas de diviser, mais de relier. Cette démarche ne gomme rien. Elle complète. Elle ne corrige pas l’histoire, elle l’élargit. Elle nous permet de voir l’Algérie dans toute sa continuité, et ainsi, de bâtir une nation plus apaisée et plus fidèle à elle-même. Redonner sa place à cette mémoire, c’est redonner du relief au territoire. En intégrant l’amazighité de façon véritable et non comme un simple effet de communication, on insuffle une nouvelle énergie au pays, à son peuple et à son identité.

Pensez-vous que le débat sur la construction de la nation algérienne puisse influencer les relations franco-algériennes aujourd’hui ? En quoi pourrait-il contribuer à atténuer les tensions entre les deux pays ?

Les relations deviennent vite tendues quand on ignore. La confusion des concepts, comme celle entre "nation" et "État-nation", ouvre la voie à des dérapages diplomatiques. Mais quand on sait, quand on comprend le sens des mots, on peut éviter les malentendus, au moins sur ce point-là, et par conséquent réduire les tensions. C'est la connaissance et la compréhension des autres, de leur histoire, de leurs valeurs, qui permettent d'éviter l'ignorance, cette source infinie de conflits. Savoir, c'est aussi réaliser la complexité des situations, et cette prise de conscience nous pousse à plus de patience, de tolérance, et surtout d’empathie.

Alors, pourquoi Emmanuel Macron a-t-il fait cette déclaration sur "l’inexistence de la nation algérienne" ? Faisait-il la différence entre "nation" et "État-nation" ?

J'espère qu'il va lire mon livre. Peut-être qu'il sera d'accord avec mes conclusions et qu'il arrêtera de s’interroger sur l’existence de la nation algérienne. Parce qu’évidemment, les débats comme celui-ci ouvrent la voie à la connaissance, et la connaissance, elle, influence forcément les relations, à la fois entre les personnes et les États. J’espère aussi, qu’à travers ces débats et ces études, les Algériens finiront peut-être également par admettre, et le dire, le rôle réel de la France dans l’émergence de l’Algérie en tant que pays. Quand les faits sont établis par des historiens indépendants, l’idéologie et la mauvaise foi perdent un peu de leur pouvoir. Bon, elles ne disparaissent pas complètement, mais au moins, elles diminuent et deviennent moins opérationnelles.

Agrandissement : Illustration 2