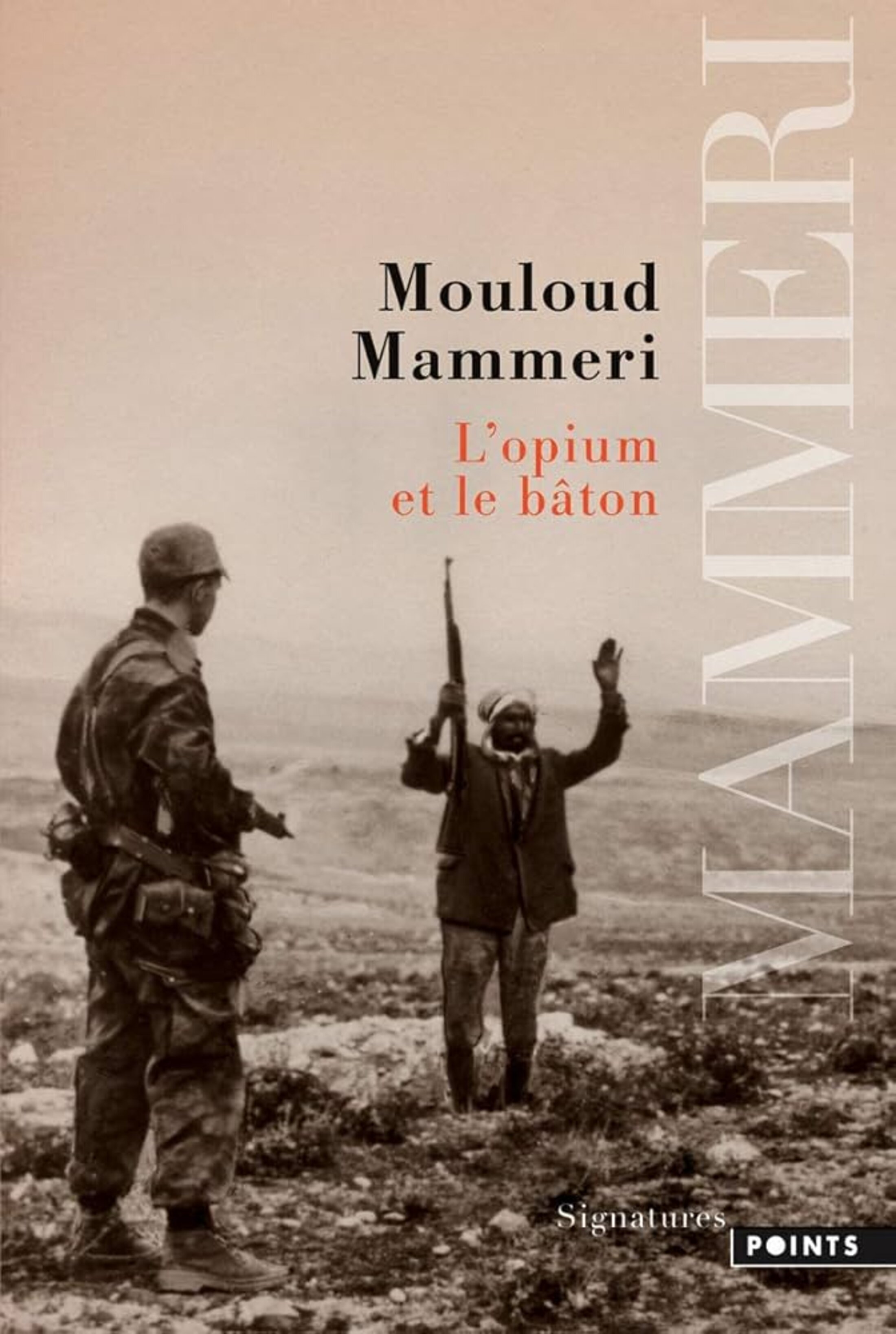

Agrandissement : Illustration 1

« Il faut lire et relire Mouloud Mammeri ! »

Qui est Mouloud Mammeri et quel a été son apport à la littérature algérienne en tant que représentant de la première génération d'écrivains algériens de langue française, dite « la Génération de 1952 » ?

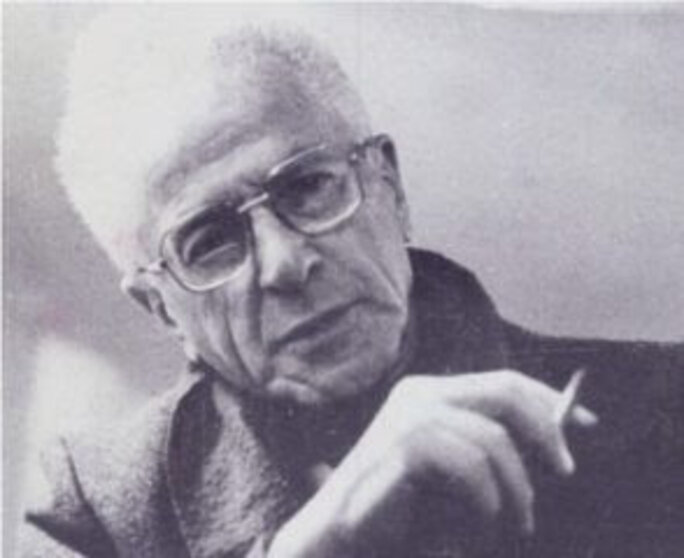

Mouloud Mammeri est un écrivain et anthropologue algérien kabyle qui a valorisé et promu la langue et la culture kabyles. On ne peut comprendre totalement l'œuvre littéraire de Mammeri si l'on n'a pas conscience de l'ancrage anthropologique qui sous-tend ses narrations. Par ailleurs, avec Mohammed Dib, il est le fondateur de cette « Génération de 1952 », dont les deux premiers romans, La Colline oubliée et La Grande Maison, ont été publiés la même année et ont obtenu le prix des Quatre Jurys. Outre leurs qualités littéraires indéniables, les quatre romans de Mammeri retracent, mis bout à bout, une épopée de l'Algérie contemporaine, depuis le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années de la post - indépendance, marquées par les désillusions et la montée de l'intégrisme dans la société algérienne, soit le tournant des années quatre-vingt. Il ne faut pas non plus oublier les six nouvelles composant le recueil Escales, publié à titre posthume : ces nouvelles, qui donnent chacune à voir un aspect singulier de la société et de la psyché algériennes, sont de vrais petits bijoux. Mammeri manie à merveille l'art de la concision, du trait fulgurant et de la chute qui donne à réfléchir au lecteur. En bref, on ne comprend véritablement Mammeri, son parcours et son œuvre qu'en considérant l'ensemble de sa production littéraire et linguistique et anthropologique, et en dressant des liens, des passerelles entre l´une et l´autre.

Quels éléments ont contribué à ce que Mouloud Mammeri soit resté longtemps méconnu en Algérie, qu'il ait fait l'objet de soupçons et que son œuvre ait suscité de la méfiance ?

Plusieurs facteurs, conjugués les uns aux autres, ont contribué à cette méconnaissance, voire à cet ostracisme : il était tout d'abord un auteur francophone qui n'entretenait aucun complexe vis-à-vis du français, sa langue d'expression (contrairement à Malek Haddad, qui a arrêté de publier en français et est devenu directeur de la culture au ministère de l'Information), et son œuvre littéraire possédait un fort potentiel critique. L'Opium et le bâton ou La Traversée, par exemple, ne proposent pas une vérité univoque, assimilable une fois pour toutes, mais incitent le lecteur à s'interroger, à questionner la nature de la situation et des événements, et l'incluent ainsi activement dans le processus d'élaboration du sens. Une telle œuvre est dangereuse dans un État qui a fait du monisme le principe de gouvernance et de conduite existentielle (un seul parti, une seule langue, une seule religion). Il faut également garder à l'esprit la condamnation de l'ethnologie et de l'anthropologie, considérées comme des « sciences coloniales » par le régime de l'époque et son ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mohamed Seddik Ben Yahia, lors du XXIVe congrès international de sociologie d'Alger. La chaire d'ethnologie a été supprimée et l'enseignement de la discipline interdit. La chaire d'enseignement du berbère a également été fermée, alors que Mammeri enseignait bénévolement cette langue, au gré des autorisations, depuis 1965. À partir de 1976, le CRAPE (Centre de recherches anthropologiques, préhistoriques et ethnologiques, qu'il dirige depuis 1969) est devenu un refuge pour les berbérisants et les ethnologues.

Pourquoi la parution du roman La Colline oubliée a-t-elle déclenché une vive polémique ?

Dès sa parution, ce roman a suscité une disapprobation unanime dans les milieux nationalistes. Mohand-Chérif Salhi publiera notamment un article intitulé « La Colline oubliée ou la colline du reniement » dans Le Jeune Musulman du 2 janvier 1953. Cette attaque faisait suite à une première critique d'Amar Ouzegane, publiée le 17 octobre précédent dans le même périodique : « Qui nous donnera une version nationale de La Case de l'Oncle Tom ? » Ouzegane reprochait principalement à Mammeri de faire le jeu de l'impérialisme, et donc de l'ennemi, en offrant un texte littéraire plutôt qu'un texte militant. En outre, Ouzegane dénonce le « berbérisme » du roman, qu'il perçoit comme une attaque contre la langue et la culture arabes, seules légitimes dans le combat contre le colonialisme français. Salhi, pour sa part, place l'accusation sur le terrain politique, condamnant, en des temps de décolonisation et de combat, toute œuvre littéraire qui ne servirait pas explicitement la cause nationale. Il exhorte également Mammeri à s'exprimer dans la langue nationale du pays (alors que sa critique est même écrite en français !). Enfin, dans son étude « La Colline oubliée ou les Consciences anachroniques », parue dans Le Jeune Musulman le 17 février 1953, Mostefa Lacheraf enfonce le clou en présentant la berbérité du roman comme une négation de la vérité historique, et réduit finalement le roman à un régionalisme étroit, donc hautement condamnable. Lacheraf renforce cette condamnation en dénonçant par ailleurs l'accueil favorable fait à l'œuvre par la presse coloniale. Cette polémique, malgré l'engagement de Mammeri durant la guerre de libération nationale, laissera des traces et jouera un rôle dans l'ostracisme dont il fera l'objet après l'indépendance. Tout cela a été documenté depuis bien longtemps, de Abderrezak Dourari à Hend Sadi, en passant par Zineb Ali Benali.

Agrandissement : Illustration 2

En 2013, vous avez réalisé une étude critique du roman L'Opium et le bâton, publié en 1965. Dans cet ouvrage publié chez Honoré Champion dans la collection « Entre les lignes », vous proposez une analyse littéraire de l'œuvre, mettant en lumière des thèmes tels que la guerre, la torture, la résistance et la mémoire collective. Qu'est-ce qui vous a motivé à consacrer un livre à Mouloud Mammeri, et plus particulièrement à son roman L'Opium et le bâton ?

J'avais déjà dirigé et édité un numéro de la revue Awal dirigée par Tassadit Yacine, consacré au « genre dans les littératures postcoloniales : Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri et Rabah Belamri » (le no 38, paru en 2008), et j'avais alors pu mesurer combien l'œuvre de Mammeri conservait une actualité et une pertinence remarquables. J'avais moi-même travaillé dans ce numéro sur les nouvelles du recueil Escales. J'ai d'abord relu La Colline oubliée, puis Le Sommeil du juste. Ce dernier constituait une dénonciation de la faillite des idéaux humanistes en période coloniale, et par conséquent un prélude au combat décisif contre le colon. L'Opium et le bâton représentait en ce sens un aboutissement logique dans cette « traversée » de l'histoire de l'Algérie, en ce qu'il abordait de front la guerre de libération nationale. Pourquoi ai-je choisi d'étudier ce roman et de lui consacrer un petit livre ? Pour plusieurs raisons : tout d'abord, ce roman joue sur la nuance en refusant de céder aux perspectives manichéennes qui prévalent lorsqu'il s'agit de raconter les événements de la guerre de libération, ainsi que l '« encasernement » (pour reprendre ses termes), un engagement dénué d'esprit critique. Sans aucun dogmatisme ni sectarisme, ce roman défend le droit de tout peuple à vivre dans la dignité et à voir sa dignité et son droit à disposer de son avenir pleinement reconnus ; il défend également le droit à l'exercice critique pour tout intellectuel. Au-delà de sa dimension de fresque de la guerre d'indépendance algérienne, L'Opium et le bâton offre aussi une peinture tragique et somptueuse de la condition humaine — comme toute grande œuvre littéraire, pourrions-nous ajouter. J'ajouterai que le sens de la mesure qui gouverne la composition de ce roman provient, dans une certaine mesure, de l'appétence de Mammeri pour les œuvres de l'Antiquité grecque et leur principe d'harmonie. Ce sont ces différentes caractéristiques qui confèrent à cette œuvre sa force et ont retenu mon attention.

Dans ce roman, M. Mammeri mêle témoignage historique et questionnements existentiels sur la vie et la mort. Comment ces deux dimensions se déploient-elles dans le récit ?

C'est par le biais de personnages spécifiques, confrontés à des situations spécifiques et aux dilemmes que celles-ci suscitent, que les questionnements existentiels et les interrogations sur la condition humaine peuvent avoir lieu. Le témoignage historique est produit par le contexte même de la guerre : les personnages, correspondant chacun à un archétype précis en temps de conflit, « sonnent juste » et donnent toute sa portée au témoignage historique. Le lecteur peut bien sûr reconnaître derrière tel épisode un événement historique précis, comme le plan Challe, qui visait à liquider la résistance algérienne entre février 1959 et avril 1961, et à démanteler l'organisation politico-administrative de l'ALN. Les arcanes de la « guerre psychologique » engagée par l'armée française sont également décrites et disséquées de manière remarquable.

"C'est aussi pour Mammeri une façon de plaider pour une ouverture du combat libérateur et pour une identité algérienne plurielle."

Quels aspects de sa vie personnelle et intellectuelle ont nourri l'inspiration de Mouloud Mammeri pour écrire ce roman ? Comment intègre-t-il cette part autobiographique et quel est son impact sur la compréhension de l'œuvre ?

L'épisode central du roman - la période de retraite "suspendue" - de Bachir Lazrak au Maroc en compagnie d'Itto, est inspiré par la fuite de Mammeri au Maroc à la fin de l'année 1957, alors que les parachutistes de Massu le recherchent. Cependant, le comptant. Cet épisode est capital, car il permet au personnage, Bachir Lazrak (autoportrait de Mammeri en quelque sorte), de prendre conscience que la berbérité ne se limite pas à la Kabylie, mais englobe un espace beaucoup plus vaste (ce que Mammeri avait déjà découvert adolescent, lorsqu'il était parti faire des études au Maroc, accueilli par son oncle, précepteur du roi). C'est aussi pour Mammeri une façon de plaider pour une ouverture du combat libérateur et pour une identité algérienne plurielle. L'autre aspect autobiographique intégré dans ce roman réside dans les dilemmes qu'éprouve Bachir, son refus d'un parti pris manichéen et la défense de son libre arbitre et de son esprit critique. Ce sont des dilemmes que Mammeri, en tant qu'intellectuel, a vécus et qu'il exprime à travers ce personnage, sorte d'alter ego. Ces aspects autobiographiques sont donc essentiels pour une pleine compréhension des enjeux du roman.

"Ce qui donne toute sa puissance à cette œuvre, c'est le caractère universel que lui prête Mammeri."

Vous considérez L'Opium et le bâton comme une œuvre majeure de la littérature algérienne francophone. Pourquoi ?

Je le considère comme une œuvre majeure pour plusieurs raisons : c'est une fresque romanesque aux accents épiques qui s'écarte toutefois de certains paramètres propres à l'épopée. Il y a donc une réappropriation du genre par le romancier, ce qui constitue sa valeur. Ce roman se veut d'abord un témoignage d'un moment de l'histoire du peuple algérien confronté à une épreuve décisive. Mais ce qui donne toute sa puissance à cette œuvre, c'est le caractère universel que lui prête Mammeri. Il affirme notamment : « J'ajoute qu'à travers les hommes algériens, l'histoire de l'Algérie, ce qui me semble essentiel, c'est de peindre les hommes tout court, où qu'ils habitent. » L'Opium et le bâton s'inscrit dans cette universalité et tout un chacun peut s'y reconnaître. Ensuite, ce roman aborde des thèmes essentiels pour la jeune société algérienne post-indépendante : le rôle de l'intellectuel et sa place dans la cité, le rapport à la tradition et à la modernité, la question de l'identité, les rapports entre hommes et femmes, ainsi que la question des sentiments. Voici quelques-uns des axes porteurs du roman.

"Au-delà du plaisir de lecture, ce roman permet ainsi de saisir encore aujourd'hui un certain nombre d'enjeux identitaires et politiques, et sollicite l'intervention active du lecteur, bref, stimule son intelligence."

Quels éléments de L'Opium et le bâton pourraient nous aider à comprendre les enjeux identitaires et politiques contemporains ?

Je relèverai deux aspects qui me semblent encore actuels et pertinents dans le contexte contemporain : d'abord, l'épisode marocain du roman, lors duquel Bachir, guidé par Itto et à la faveur de l'idylle qu'il vit avec elle, découvre que l'identité berbère ne se limite pas à sa seule région natale, mais se décline en différents espaces et variantes culturelles et linguistiques. Il faut donc avoir conscience de l'aspect « ouvert » de cette identité et ne pas en défendre une conception monolithique, repliée sur elle-même. C'est à cette seule condition que la culture, ou plutôt les cultures, berbères pourront assurer leur pérennité. D'autre part, la réflexion sur le rôle de l'intellectuel en temps de conflit, où la mesure et la modération sont peu présentes, ainsi que l'analyse subtile des mécanismes de la propagande et de la manipulation (l'opium) combinés à la force (le bâton), conservent une pertinence absolue pour le lecteur confronté aux divers conflits actuels dans le monde. Au-delà du plaisir de lecture, ce roman permet ainsi de saisir encore aujourd'hui un certain nombre d'enjeux identitaires et politiques, et sollicite l'intervention active du lecteur, bref, stimule son intelligence. Il faut lire et relire Mouloud Mammeri.