"La Chine est encore loin" (2010), "Aliénations" (2003), "Le Grand Jeu" (2004), "Contre-Pouvoirs" (2015), "Guerres secrètes du FLN en France" (2012), "Algérie(s) I : Un peuple sans voix et Algéries II : Une terre en deuil" (2002), "Boudiaf, un espoir assassiné" (1999), "Ulysse, le brûleur de frontières et la mer blanche du milieu" (2013), "Plaisirs d'Eau (ou les bains de ce monde flottant)" (2001), "DéciBled" (1998), "Des vacances malgré tout…" (2000), "DêmoKratia" (2000), et enfin "Territoire(s)" (1996).

Voilà les dix films auxquels les internautes ont pu accéder gratuitement, pendant quelques semaines, sur Vimeo, totalisant plus de 32 000 chargements et vues. Une initiative qui n’enchante pas les producteurs de Bensmail souhaitant, lui, en plein confinement sanitaire et politique, « donner à voir à un public qui n’a pas l’occasion de voir mes films de par la censure, mais aussi l’abandon d’une politique culturelle et cinématographique en Algérie », nous confie-t-il.

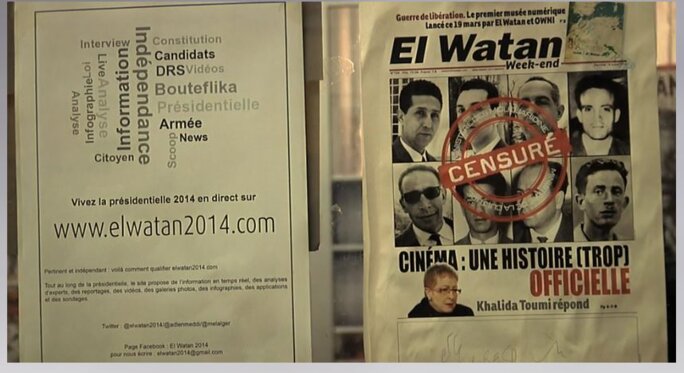

Pour rappel, "Le Grand Jeu" est censuré en Algérie, mais aussi en France sur les deux chaines qui ont pourtant co-produit le film : TV5Monde et LCP. En 1999, "Boudiaf, un espoir assassiné" avait été aussi déprogrammé par Arte à la demande d'Alger, afin de ne "pas perturber l'élection présidentielle". Plus d’un demi-siècle après, ces petits arrangements insensés ne font que contrarier le "désir d’archive" qui travaille des mémoires refoulées, d’un côté comme de l’autre.

Agrandissement : Illustration 1

« J’irais cracher sur vos mémoires »

« L’homme ne doit pas vivre dans le passé. Le pays ne doit en vouloir qu’à ses hommes », dit un Aurassien, ancien élève des Monnerot, dans "La Chine est encore loin". Mais comment envisager l’avenir, quand la plaie si vive du passé est encore béante ? La caméra de Malek Bensmail s’insinue dans ce passé indépassable, par ses impensés et ces images celées. On ne saurait trop recommander de commencer avec Territoire(s), cet essai documentaire qui est un concentré de la pensée du cinéaste, une hétérotopie qui pose d’emblée les choix esthétiques et politiques du cinéaste.

Michel Foucault définit les hétérotopies comme étant des espaces concrets qui hébergent l'imaginaire. Ainsi il n’y a pas Un, mais Des territoire(s), comme il y a des Algérie(s), des Aliénations, des Guerres et des Contre-pouvoirs. Mais le mot "territoires" signifie aussi "terres", titre du film en arabe, référant au « diktat des biens nationaux ».

Le territoire se confondant ainsi avec le signifiant "Algérie" et son Autre jusqu’à en devenir son antonomase. Sans compter qu’en grec ancien, c’est le lien entre "peuple" et "territoire" qui a donné le mot démocratie ou Dêmokratia, titre d’un autre film du réalisateur où le peuple manque. Le territoire c’est aussi la France où se sont déroulées les "Guerres secrètes du FLN".

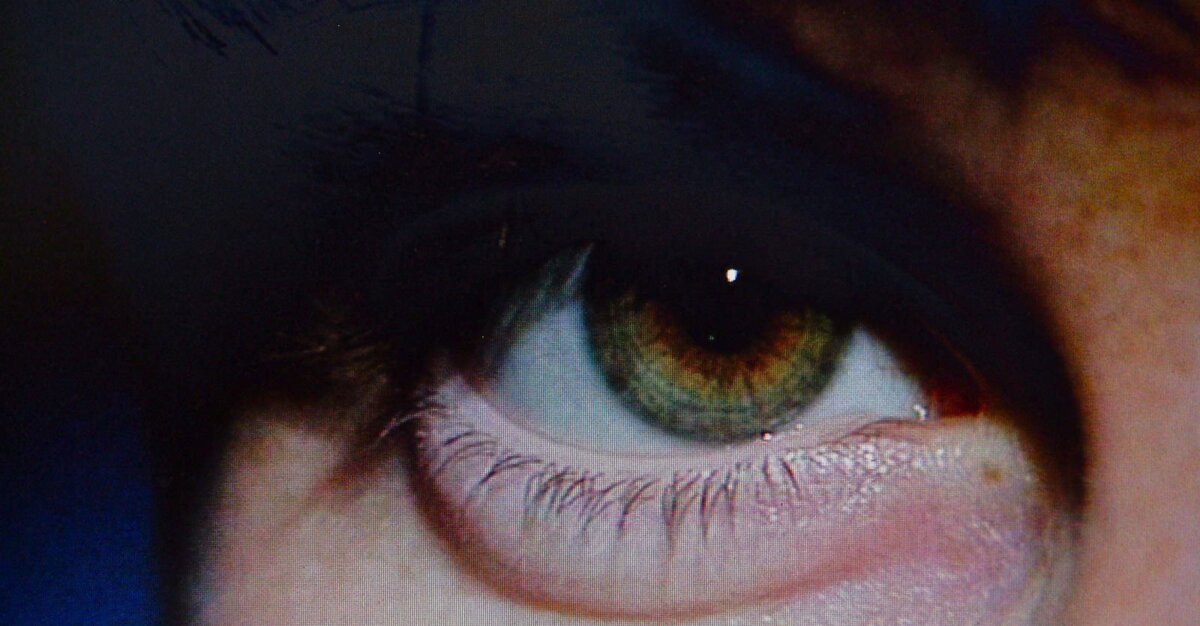

Est-il étonnant dès lors que le film se décline en triptyque de la violence : l’Algérie et sa violence archaïque (violence de la conquête, violence de la colonisation, violence de la décolonisation, violence de l’indépendance, violence politique), l’Occident et sa violence perfectionnée (violence de la dissuasion, violence de pacification, violence du consensus, violence de la communication virtuelle), et le terrorisme et sa violence surmédiatisée et déterritorialisée. Intertitres, textes et proverbes algériens énoncés par une voix-off balisent le récit avec ce gros plan d’un œil grand ouvert, sans doute l’œil de l’histoire, qui s’incruste entre les séquences.

Première image : Algérie 29 juin 1992, assassinat de Boudhiaf. Image-symptôme dont le surgissement rompt la chronologie linéaire de l’Histoire. Image-survivance qui hante les films de Bensmail et se décante dans "Boudiaf, un espoir assassiné". En guise d’avertissement, un texte s’inscrit en fragments sur un fond noir : « J’irais cracher sur vos mémoires ». Le ton est donné. 1830 : A travers une longue vue, on scrute une flottille. C’est le débarquement français à Sidi-Ferruch. Des enfants assis en tailleur récitent le coran dans un kouttab de plein air. Autre image-symptôme de la violence symbolique qui enceint ce lieu de transmission et de perdition revisité dans "La Chine est encore loin".

Novembre 1954 : début de la guerre d'indépendance de l’Algérie. Alors que des bombes explosent à Alger, dans l'Aurès, un caïd local et l'instituteur Monnerot sont abattus. Ce 1er novembre 1954 marque également le déclenchement d’une guerre fratricide sanglante entre les partisans du FLN et les militants du Mouvement national algérien (MNA) de Messali Hadj, qui va se poursuivre jusqu’à l’indépendance.

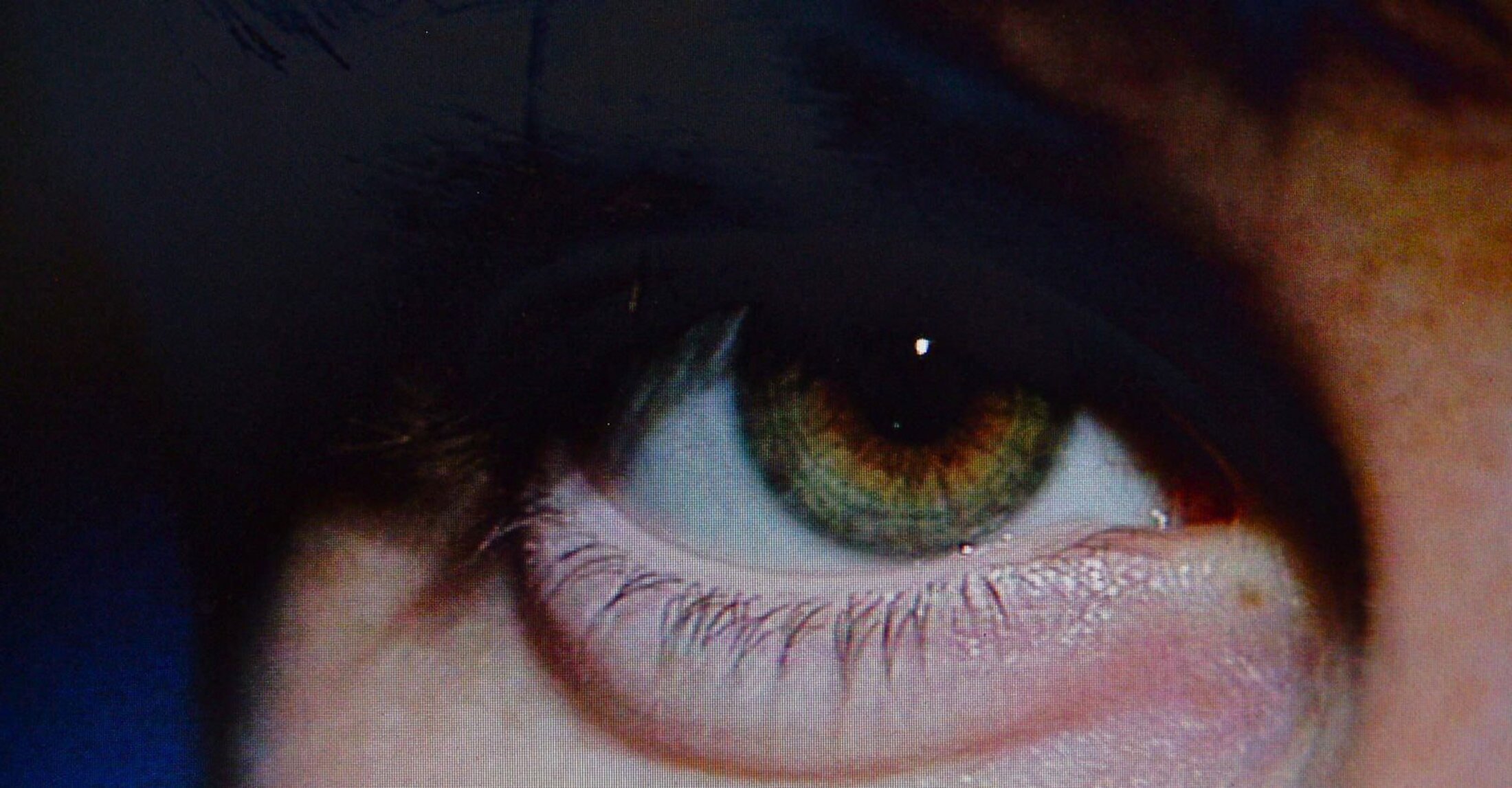

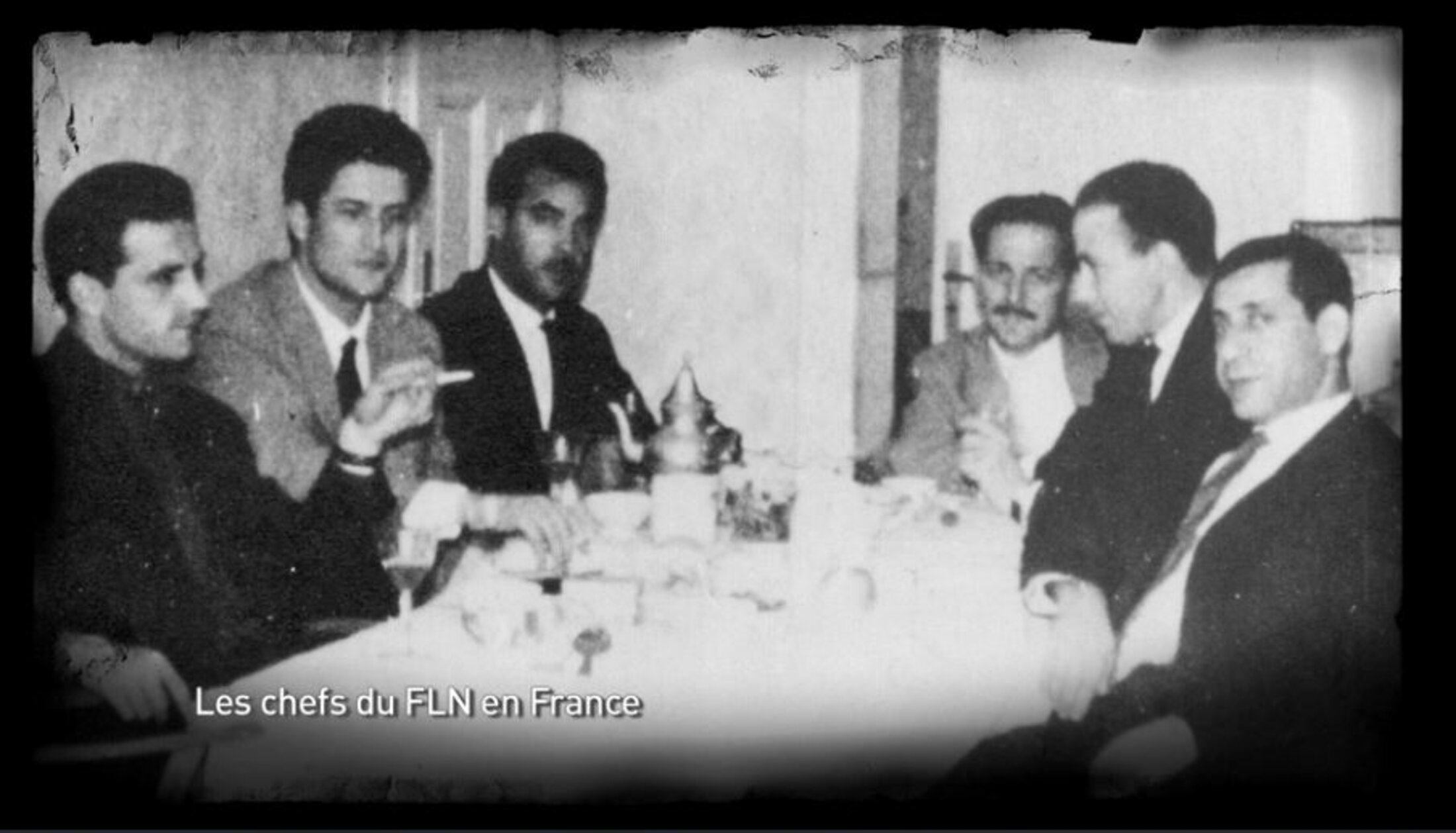

Le film "Guerres secrètes du FLN en France" reconstitue cette tranche de l’histoire qui fut ensuite effacé de la mémoire algérienne, à travers des entretiens avec des acteurs et des témoins de l’époque, ainsi que des archives inédites. 1958 : la première bombe atomique explose dans le désert algérien. On sait aujourd’hui que la France a effectué en Algérie 57 expérimentations et essais nucléaires qui se sont prolongés au-delà des accords d'Evian mettant fin à la guerre, et que la Polynésie prendra le relais de l’Algérie.

Des documents déclassifiés en 2013 révèleront des retombées radioactives beaucoup plus importantes que celles admises à l'époque, s'étendant à toute l'Afrique de l'Ouest et au sud de l'Europe. 1962 : indépendance de l’Algérie et départ des Harkis. Dans "Guerres secrètes du FLN en France", on apprend que les Messalistes et les cadres de la Fédération de France du FLN, hommes et femmes, sont écartés des décisions et du pouvoir algérien.

Agrandissement : Illustration 2

Ce fut « un jour difficile », témoigne Djanina, fille et secrétaire de Messali Hadj dans "Guerres secrètes du FLN en France". « Ne me demandez pas ce qui s’est fait depuis 62. Je pense qu’il a y eu beaucoup d’injustices », prévient Selima Bouaziz, agent de liaison de la Fédération France du FLN. Elle, pourtant si fière d’avoir été partie prenante de "La bataille de l’écrit", titre du chapitre V du film, où sont évoqué les réunions avec Sartre et Beauvoir, à l’origine du "Manifeste des 121 sur l’insoumission dans la guerre d’Algérie".

L’éditeur Nils Andersson y témoigne de son engagement avec d’autres éditeurs, tels Maspero et Les Éditions de Minuit, dans la guerre d’Algérie. Plus de soixante ans après, le livre de Pierre Vidal-Naquet sur "L’Affaire Audin" prouve, s’il en faut, que l’archive doit des comptes. En 2013, l’historien déclarait ainsi que « dans la guerre d'Algérie la torture n'était pas un accident, il s’agissait d'un système dans lequel l'état tout entier s'était trouvé engagé ».

Une affirmation que ne contredit pas Constantin Melnik, l’un des hommes clés des services secrets français durant la guerre d’Algérie, qui témoigne également dans le documentaire. Le 19 juin 1965 : Le colonel Boumediene démet Ben Bella de toutes ses fonctions. Une autre date clé qui scelle le destin de l’Algérie indépendante prise dans les rets d’un régime militaire et policier. Car « les mœurs policières se sont instaurées dans le FLN au cours de la guerre », témoigne l’historien Mohamed Harbi, dans "Guerres secrètes du FLN en France ".

Dans "La Bataille d’Alger, un film dans l’histoire", Bensmail revient sur l’étrangeté de ce putsch fomenté avec les chars du tournage de Gillo Pontecorvo. Dans la séquence suivante, sur un fond sonore d’appel à la prière, la caméra balaye longuement un désert de dunes, puis un camp de tentes, réminiscences imaginaires de la naissance de l’islam dans la péninsule arabique, puis passe à un plan où deux jeunes gens bronzent sur la plage, pour s’élever ensuite vers les minarets des mosquées, et enfin redescendre vers le sable où git un mini-téléviseur. C’est le prélude à la séquence des "inspirés". Assassinat d'Anouar el-Sadate, lors du défilé annuel de la victoire transmis en direct à la télévision, comme celui de Boudiaf.

Maintenant, la voix off de la narratrice annonce « suppression des distances, négation de l’espace, anéantissement du temps ». Le rythme s’accélère de plus en plus avec l’arrivée en images des nouveaux outils du progrès: avions, écrans numériques, caméras, jeux vidéo, rails, armes de pointe qui préparent les guerres chirurgicales et la cyberdémocratie à venir. C’est l’ère du « découpage du territoire » qui va rogner de plus en plus sur l’être et l’identité. Un basculement condensé dans une constellation d’images où les frontières temporelle et spatiale s’abolissent.

Voilà Reagan recevant les chefs de la résistance afghane à la Maison-Blanche. "Algérie(s)" viendra rappeler que les volontaires du GIA ont été formés militairement dans les maquis d'Afghanistan. Puis voici un enfant embrassant Khomeiny assis dans une mosquée, Saddam Hussein tout-puissant sur son trône avant la chute, Arafat avec le roi Abdallah d'Arabie Saoudite, ou encore Louis Farrakhan, dirigeant de l'organisation politique et religieuse suprémaciste noire Nation of Islam, haranguant une assemblée de frères et sœurs.

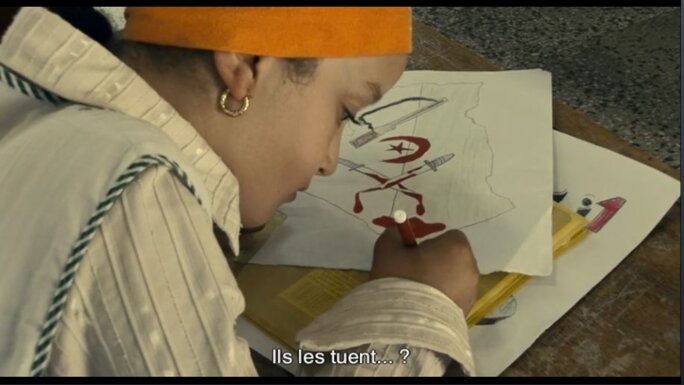

La tension de ces mises en série se mue en inquiétante étrangeté, lorsque des images inattendues s’insèrent dans les intervalles: boite de nuit, drag queens, derviches tourneurs, touristes dans la piscine d’un hôtel… Une série que vient contrebalancer la scène saisissante et muette d’une école où des élèves exhibant des livres de coran et un bâton en guise de fusil miment la mort d’un martyr, on ne sait pour quel cause, sous l’œil bienveillant du maître. A cette image spéculaire au reflet inoffensif, correspond, plus en avant dans le film, les psalmodies funéraires d’un groupe d’hommes armés sur une vidéo tournée par l’AIS (Armée Islamique du Salut).

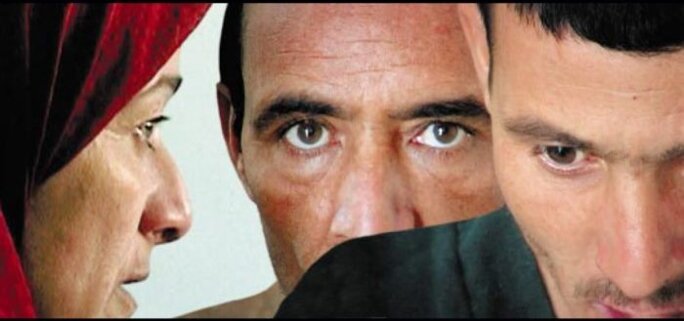

Agrandissement : Illustration 3

D’une rive à l’autre

Image d’un chaudron bouillonnant qui explose. Retour en Algérie. 1991 : interruption du processus électoral et emprisonnement de deux leaders du FIS. Au stade d’Alger : Discours du jeune fils de Ali Belhaj qui prend la relève de son père emprisonné et galvanise la foule. « Que dieu maudisse les tyrans de notre pays !», lance-t-il. « Amen » scande l’assemblée des fidèles. Dans l’image suivante, par un procédé de disjonction entre le visuel et le sonore, le cinéaste s’amuse et nous amuse en montrant membres du GIS spécialisés dans la lutte antiterroriste, surnommés en Algérie « Ninjas », avec pour musique de fond, le générique du dessin animée des Tortues Ninjas.

Puis le film nous replonge, à travers des extraits d’interviews, dans les affres de la deuxième guerre fratricide qui ensanglanta l’Algérie de 1992 jusqu’au début des années 2000. L’écrivain Rachid Mimouni évoque « la culture de la haine ». Son témoignage renvoie à l’assassinat de l’écrivain et journaliste Tahar Djaout, auquel Mimouni dédie "La Malédiction" en ces termes : « à la mémoire de mon ami l’écrivain Tahar Djaout, assassiné par un marchand de bonbons sur l'ordre d'un ancien tôlier". Le chanteur Maatoub Lounés, assassiné le 25 juin 1998, dénonce, lui, «l’ostracisme à l’égard de cette culture ancestrale berbère ». Le directeur du quotidien El Watan, Omar Belhouchet, montre à la caméra un papier, qu’il "reçoit quotidiennement", où il est dit que « sa tête est mise à prix pour 200 milles dinars ».

C’est de la rédaction de ce célèbre journal, suspendu par le pouvoir à plusieurs reprises, que Malek Bensmail va observer, en 2014, la quatrième réélection de Bouteflika dans le documentaire "Contre-pouvoirs". Le pluriel du titre suggérant ici que les médias sont un contre-pouvoir parmi d’autres dont le cinéma et les citoyens comme le montre le film. Car cette année-là, les Algériens se sont mobilisés contre une énième candidature d'un président âgé et malade avec le mouvement Barakat ("ça suffit"), précurseur du Hirak entamé en février 2019.

La violence du conflit algérien qui s’exporte en France va atteindre un pic en 1994-1995, années de dérives façonnées par cette fabrique des regards que sont les médias sur l’islam. Des figures politiques d’une Droite en pleine ascension se succèdent, Le Pen et Pasqua dont les déclarations, comme on le sait, vont activer l’amalgame entre immigration issue des anciennes colonies et extrémisme religieux. Ensuite, des morceaux d’anthologie télévisuelle. Bensmail engageant ainsi le spectateur dans une réflexion sur l’image-spectacle qui renvoit à la société un réel inversé.

C’est d’abord un extrait d’une querelle entre Rachid Boudjedra et Benjamin Stora. Le premier reprochant des partis pris historiques à Stora qui répond : « moi, je ne fais que mon travail d’historien, je ne suis pas dans les comités de censure du régime ». Puis, la visite en France de Taslima Nasreen avec des extraits d’une conférence où Bernard Henri Lévy et Jacques Derrida interviennent à côté de l’écrivaine bangladaise. On se souvient que l’Humanité du lendemain brossait "un tableau décapant des mœurs médiatiques dans la France de la "société du spectacle"". La séquence est suivie par la prise d’otages d’un avion d’Air France arrivant d’Algérie par le GIA.

Enchainement avec le politologue Bruno Etienne qui affirme : « Ce qu’il y a de terrifiant dans les médias, c’est que vous créez des mythes dont vous pensez ensuite qu’ils sont des réalités ». Quinze ans plus tard, le même constat s’impose : « La dramatisation domine et souvent l’islam est abordé par le seul prisme de l’actualité des conflits, par exemple en Algérie », comme l’écrit Benjamin Stora, dialoguant avec Edwy Plenel, dans "Le 89 arabe. Réflexions sur les révolutions en cours".

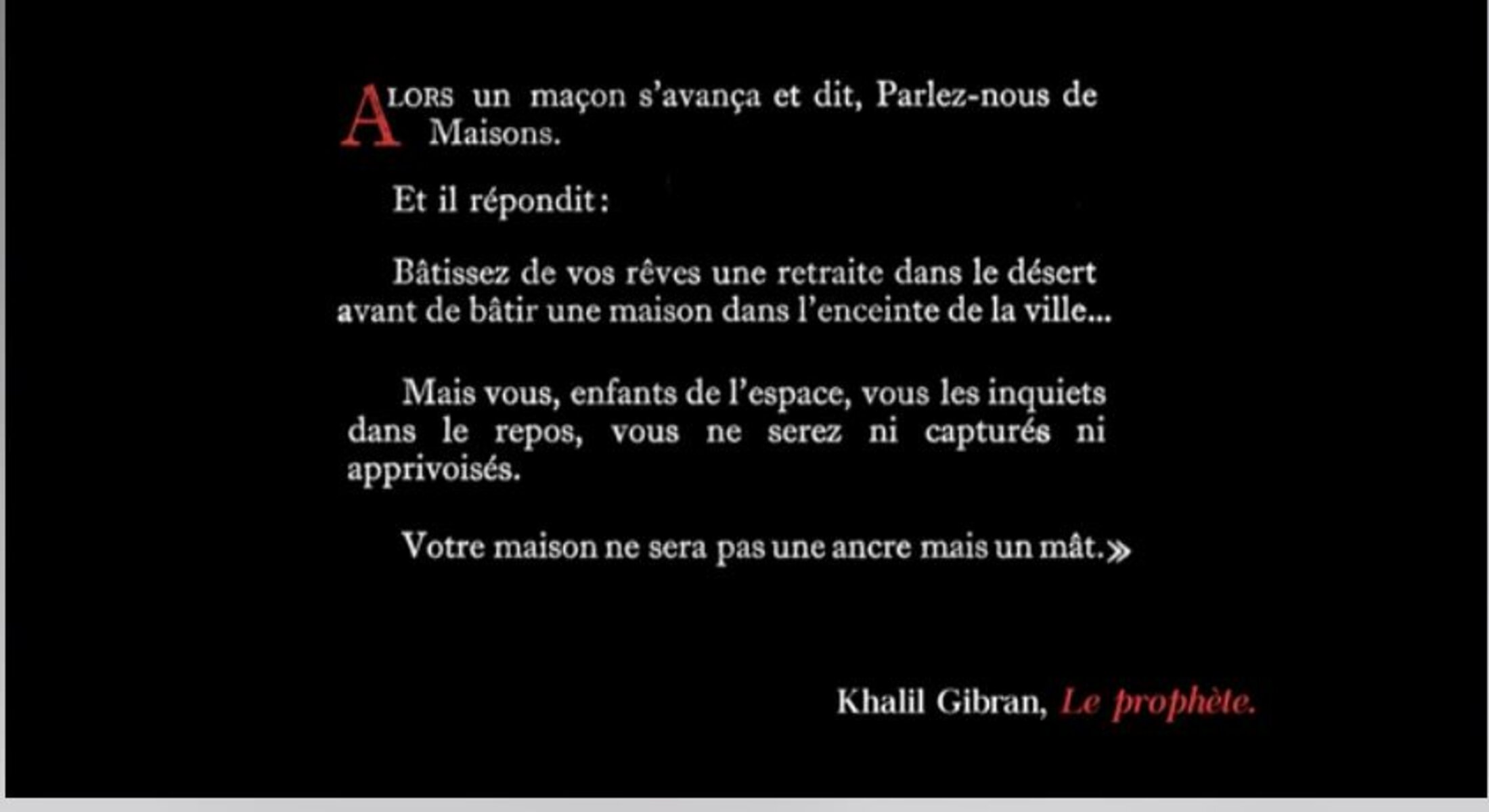

Maintenant l’œil qui nous accompagnait, tout au long de cet arpentage des territoires, se referme sur les horreurs de l’histoire. En guise d’épilogue, ces mots de René Char, extraits de Feuillets d'Hypnos, fragments lumineux écrits en pleine Résistance dans le maquis : « Si l’homme ne fermait pas souverainement les yeux, il finirait par ne plus voir ce qui vaut d’être regardé ». Car « les yeux sont combustibles » aurait dit Frantz Fanon. Mais le cinéaste résume son intention dans cette phrase qui ouvre son site internet : « Résister, c’est penser le regard ».

Agrandissement : Illustration 4

Démonter, enquêter, résister

Penser le regard, n’est-ce pas remettre en question nos certitudes devant les images. Surtout quand celles-ci recèlent une « Histoire frappée de non-lieu ». Résister consisterait alors à armer les yeux du spectateur pour qu’il décèle l’insoupçonnable pouvoir de la mémoire mise au jour. Tout un projet en somme qui expose les choix esthétiques et politiques de Malek Bensmail en accord avec le travail d’anamnèse qu’il revendique, à contre-courant du récit épique fondateur du FLN. A commencer par Territoire(s) où il confronte images d’archive, images actuelles et images de fiction dans un agencement visuel et narratif particulier. Autrement un montage-démontage-remontage de l’histoire de l’Algérie qui se réfléchit sur l’autre rive de la Méditerranée.

Le réalisateur nous a d’ailleurs prévenus : « J’irais cracher sur vos mémoires ». Ses « images prennent position » contre une histoire confisquée. On le voit avec la séquence de l’assassinat de Boudiaf au début de "Territoire(s)" dévoilant soudain « le fratricide éternellement recommencé » qui est « une mémoire cachée du politique », comme l’analyse Karima Lazali dans "Le trauma colonial. Une enquête sur les effets psychiques et politiques contemporains de l'oppression coloniale en Algérie".

Cette prise de position cinématographique prend aussi la forme de l’enquête, quand le réalisateur ouvre la focale sur le dédoublement de l’image de l’école-kouttab, lieu de transmission du récit national, dans "La Chine est encore loin". Là, dans le paysage grandiose de l’Aurès se loge l’école primaire de Ghassira où enseigna l’instituteur Monnerot victime d’une bavure des maquisards du FLN. A travers le regard des différentes générations du village, on découvre que le présent s’est figé dans ce monument en forme d’obélisque érigé à la mémoire des martyrs, alors que la Maison des jeunes et de la culture est fermée depuis des lustres et le tourisme relégué aux oubliettes d'une administration corrompue.

Dans la classe, les élèves s’ennuient et s’empêtrent dans un imaginaire patriotique fantasmé. Mais la caméra délicate de Bensmail capte les échanges en chaoui des enfants qui moquent cet Autrefois qui semble si lointain. Des échappées-belles dans la langue amazighe, langue étrangère et langue du détour qui porte leurs jeux et leurs rêves. L’enquête aura dévoilé un gouffre séparant le pays réel oublié des autorités et le pays rêvé sis aux confins d’un monde autre comme la Chine et son savoir inatteignable. C’est ainsi que s’explique le titre du film inspiré du hadith du prophète Mohamed recommandant de « rechercher le savoir jusqu’en Chine s’il le faut ».

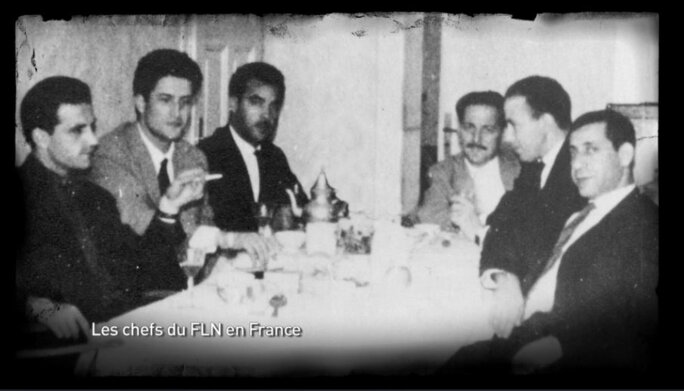

Il y a aussi les gros plans de Bensmail sur les visages et les yeux dans ces images que nous regardons et qui nous regardent. Comme les cadres inouïes d’"Aliénations", au sein de l’hôpital psychiatrique de Constantine, où le réalisateur entre à pas feutrés dans les méandres du refoulé et les désarrois de l’intime. Du désir mortifère de cette femme de ménage qui a subi le droit de cuissage des syndicalistes de la poste, lâchant, au milieu de l’entretien avec la psy, cette phrase énorme : « tout ça, c’est à cause de Boumediene » ; à la dépression de cet autre patient, ancien membre d’un parti politique islamiste, jusqu’à ceux qui passent par un imam ou un marabout parallèlement au soin psychiatrique. L’ouverture du documentaire sur le culte des saints et des rites thérapeutiques traditionnels tisse le fil de mémoires croisées.

Celle de Frantz Fanon et du père de Malek Bensmail, tous deux pères de l’ethnopsychiatrie algérienne. Une discipline qui intègre cette « mystique du colonisé » dans l’analyse du sujet maintenu dans « l’envoûtement » face à l’« effondrement du monde réel », comme l’explique Karima Lazali citant Fanon. Ensuite, c’est aux traces de l’Afrique subsaharienne que renvoie ce rite animiste lié au sacrifice du coq, de la danse et la transe. « Les rites, ce sont les traces de la tourmente », dira Amazigh Kateb dans "Décibled". Ce film où le réalisateur explore les métissages musicaux qui ont déplacé les frontières transculturelle et transnationale, à travers le regard d’artistes exilés comme Abdelati Laoufi leader du diwan de Béchar et Markunda Aurès.

Celle-ci ouvre avec son chant nu le film « Aliénations » accentuant le regard clinique posé par la caméra sur ces résidus sourds de la violence. La maladie mentale est «une pathologie de la liberté », écrit Fanon. Car que vaut une libération sans liberté ? Ce que rappelle Kateb Yacine, qui fait une apparition lumineuse dans «Territoire(s) » pour revendiquer la libération des figures de l’ombre, « ces femmes de toutes les résistances ». Dans l’espace saturé de présence masculine, Bensmail saisit les femmes comme des lueurs intermittentes dans la nuit. Notre regard est saisi par le contraste entre cette image de femmes en robes courtes qui dansent au lendemain de l’indépendance, dans "Algérie(s)", et celle ouvrant le film d’une mère éplorée après un attentat terroriste qui a couté la vie à sa fille criant « pourquoi notre pays est comme ça ? ». Ce même cri qui finit par percer le silence de la femme de ménage de l’école dans "La Chine est encore loin". Au miroir de l’immigration, le réalisateur confronte les regards des membres d’une même famille sur la libération de la femme, dans "Des vacances malgré tout...".

Agrandissement : Illustration 5

Le peuple qui manque

C’est à se demander si la femme à la robe en cuir et au chèche bleu outremer qui prend le fusil planté sur le rivage, à la fin de "DêmoKratia", n’est pas une revanche. Femme-totem, Nedjma des temps passés et à venir, dont le monologue ouvre le film. « Quand tu aimes quelqu’un, faut lui faire confiance. Il faut lui donner la clé de ce qui est à toi. Seulement à quoi bon ? Pourtant, un temps, j’ai cru que cet amour je l’avais. » A quelques modifications près, c’est le même monologue de Sam "Ace" Rothstein, personnage joué par Robert de Niro dans la scène d’ouverture de "Casino" de Martin Scorsese ; un film basé sur le livre de Nicholas Pileggi qui s’est penché de près sur le monde de la mafia.

La référence hollywoodienne de Bensmail à cette tragédie contemporaine sur l’aveuglement face au pouvoir est-elle une manière de mettre en perspective l’histoire du cinéma et l’histoire du pouvoir ? Nous revient brusquement la séquence terrible de la fermeture des cinémathèques par les islamistes, dans « "Algérie(s)". Librement adapté du roman "Une peine à vivre" de Rachid Mimouni, "DêmoKratia" zoome sur un ex-dictateur qui attend la mort. Tandis que les soldats épaulent leurs fusils, il se souvient de son enfance misérable; de son engagement dans l'armée; de son absence de scrupules et d'humanité; du putsch sanglant qui fit de lui le maître absolu. Il se souvient surtout de la seule femme qu'il ait aimée et qui a mystérieusement disparu. Dans quelques instants, les balles traverseront sa poitrine et il sourit. Après lui, un autre viendra, plus féroce encore, peut-être. Dans cette fable cinématographique, l’homme-dictateur est vu à travers le regard de la femme silencieuse qui descend vers la mer, dans cette scène magnifique du début, alors que le vent se lève sur le champ d’alfa. Dans le lit de cette femme au chèche bleu outremer, c’est un homme multiple qui, tour à tour, la convoite du regard, l’ignore ou la viole.

Tout au long du film, son monologue à lui n’est que palabres sur "la métaphysique du pouvoir". Comme le relève Karima Lazali, « l’émergence des processus démocratiques et la férocité de leurs retournements nous imposent de revenir vers l’histoire de la constitution de la demokratia. N’oublions pas que la naissance de la colonie a été concomitante des tensions et retournements entre République française et système monarchique ». D’ailleurs, même au pays où s’inventa la démocratie, les choses vont très mal, comme va le découvrir le voyageur accostant à Athènes, dans "Ulysse, le brûleur des frontières et la mer blanche du milieu".

In fine, c’est une dêmoKratia où le territoire s’accroit, mais où le peuple se tasse. « Le G8 nous disait, nous sommes le G8 et vous êtes les 6 milliards d’exclus, mais à partir de ces 6 milliards, on prenait l’énergie pour comprendre un monde autre », raconte Clizia à Ulysse lorsqu’il arrive à Gênes, en se souvenant de ce fameux Forum social et économique de 2001. Voilà donc notre dictateur face au peloton d'exécution qui met ses meurtriers au défi : «Vous ne croirez pas à ma mort!». C’est que les dictateurs sont des revenants. Et Bensmail nous le dit avec son lyrisme à vif en démultipliant l’homme-dictateur dans cette scène vertigineuse et centrale du film. Pendant qu’un général en uniforme caresse les pieds de la femme au chèche bleu outremer allongée sur le divan du salon, derrière lui, un téléviseur diffuse des plans de parade, de tanks, de manifestation sanglante et de discours de dictateurs. On y reconnait Ceausescu, Pinochet peut être. Tous les dictateurs ne finissent-ils pas par se confondre ?

Agrandissement : Illustration 6

Le regard d’Ulysse

Pour aller plus en profondeur dans cette "métaphysique du pouvoir", Bensmail écrit une Odyssée contemporaine pour interroger l’histoire de la démocratie et la tension qui la traverse entre désir d’émancipation individuelle et appartenance à un corps politique. Dans son "Ulysse le brûleur de frontières et la mer blanche du milieu", il embarque un voyageur « de nulle part, partout chez lui» sur le cours nouveau du monde. Déjà le titre du film est tout un programme. En contrepoint de l’image des nouveaux damnés de la terre que sont les migrants « brûleurs de frontières », cet Ulysse-là circule librement sur cette « mer blanche du milieu », comme les Arabes appellent la Méditerranée.

« Quand parut l’aube aux doigts roses … ». Ainsi commence le film pastichant le début de l’Odyssée d’Homère pour la transformer en conte pour enfants. La traversée d'Ulysse comprend neuf étapes : Beyrouth, Athènes, Le Caire, Rome, Tarifa, Gênes, Istanbul, Tunis et le ferry du port de Marseille. La personne qu’il rencontre dans chacune de ses haltes lui confie les espoirs, les angoisses d’une Méditerranée qui se réinvente. Sorti en 2013, le film est un panorama des bouleversements qui affectent les sociétés des deux rives de la Méditerranée. « Viens voir ce qui se passe dans le pays qui a donné naissance à la démocratie », lui lance Kostas, un chômeur grec, à l’abordage du port de Pirée. C’est dans une Athènes en colère que pénètre Ulysse avec son guide. Devant le parlement, des manifestants défilent contre les politiques d’austérité. Ailleurs, des bénévoles donnent à manger à des migrants. Mais à aucun moment, Bensmail ne montre ces "réfugiés économiques" euphémisés, dont l’image stéréotypée a construit des mythes médiatiques pérennes. « Qu’ils soient immigrés ou grecs, ils ont faim. On les humilie en tant qu’êtres humains », confie Kostas à Ulysse.

C’est l’heure où « la Grèce s’est transformée en un signifiant politiquement dense, synthétisant toutes les formes d’exclusion produites par la nouvelle hégémonie financière : restriction des droits démocratiques, criminalisation de la pauvreté, refus de la migration, pathologisation de toutes formes de dissidence », écrit Paul. B. Preciado dans "Un appartement sur Uranus". A Rome, Ulysse rencontre Dina, professeure d’école professionnelle de mode, et son amie Anna. La discussion tourne autour du recul des droits des femmes acquis de haute lutte, de la représentation dégradante des jeunes femmes à la télévision berlusconiste. « Je ne sais pas quel est le moyen pour une femme de réussir à trouver une place dans ce monde », se demande Dina.

Et alors que les États de la rive nord s’enlisent entre « populisme, ultralibéralisme et messianisme, ces ennemis intimes de la démocratie », selon les mots de Tzvetan Todorov, sur la rive sud, les révolutions arabes apportent les promesses d’un nouveau cycle. Ainsi, en s’arrêtant au port de la Goulette à Tunis, Ulysse rencontre l’avocate Bochra Belhaj Hmida et assiste à sa plaidoirie, dans l’enceinte du Théâtre romain de Carthage, la ville où le général Hannibal Barca dirigea le parti démocrate. Face à des juges imaginaires, l'avocate défend les jeunes Ghazi et Jabeur accusés d’atteinte aux « symboles sacrés de l'islam ». "La justice tunisienne n'a pas joué son rôle comme garant des libertés des Tunisiens", conclut-elle. Inquiétante étrangeté de l’Histoire qui fait que, par la suite, la fuite de Ghazi en Libye, puis en Algérie et en Turquie, ensuite la traversée du fleuve Evros à la nage pour accoster en Grèce, ressemble à celle de Maria rencontrée par Ulysse à Tarifa. Pour arriver en Espagne, cette migrante nigériane a dû passer par le Bénin, le Togo, le Burkina-Faso, le Mali, l’Algérie, Le Maroc et le Détroit de Gibraltar.

Agrandissement : Illustration 7

Ulysse ne retourne pas à Ithaque, mais à Marseille sur un ferry où des passagers parlent de « la difficulté d’aller en vacances dans un pays de culture différente » ou encore de ces « révolutions fragilisées par la crise économique ». Qu’elle soit réelle ou fictive, l’Odyssée de Bensmail, comme tout son cinéma, nous ouvrent des horizons esthétiques, éthiques et politiques neufs. Chaque film étant un objet vivant qui ne cesse de déceler les omissions de l’histoire et les silences la mémoire. Et le plus important, c’est qu’on en sort avec des questionnements plein la tête sur l’inquiétante étrangeté de la démocratie et de la censure qui l’enceint.