Comment faire du cinéma dans « l’étau du confinement » ? Pour Hejer Charf, cela consiste à imag(in)er la lutte des uns et des autres : solitude, dénuement, dépossession, colère, lucidité.

Elle va « demander à des ami·es, ici et ailleurs, de lui envoyer des vidéos, des images, des sons, tout ce que ils et elles voulaient. » Tous les médiums disponibles sont mis à profit : caméra, archives filmiques, photos, ordinateur, téléphone, livres, danse, poèmes, chansons. Et puis, ça parle toutes les langues, sans traduction. Sans doute parce qu’il y a une multitude de langues pour dire le monde.

« J’ai passé les deux années de pandémie à Montréal. J’ai filmé les passages des saisons, les événements politiques et culturels, les choses et les personnes qui m’intéressent… » C’est ainsi que s’ouvre le film avec la voix off de la réalisatrice qui se fait énonciatrice. Mais ne vous y trompez pas. Ce n’est point un voyage contemplatif qui s’annonce, mais bien une remontée dans la profondeur du présent, à contretemps et à contrepoint.

Agrandissement : Illustration 1

Remonter la profondeur du présent

Paysage. Nature. Arbres.

Se lève la voix-off de l’actrice Barbara Ulrich pour dénoncer « l’échec total de cette société consumériste qui a infligé ce fléau à tout le vivant … l’appât du gain éhonté … l’inégalité effarante. Au lieu de vomir ma répulsion, je ne peux que t’offrir ceci : Quand le monde sombre dans les ténèbres, laissons rayonner notre lumière intérieure. »

Extérieur jour. Campement de tentes.

Il se peut que le spectateur pense ici au cynisme néo-capitaliste qui euphémisme la misère du monde à volonté : sans-abris, migrants, itinérants, refugiés climatiques, déclassés sociaux …

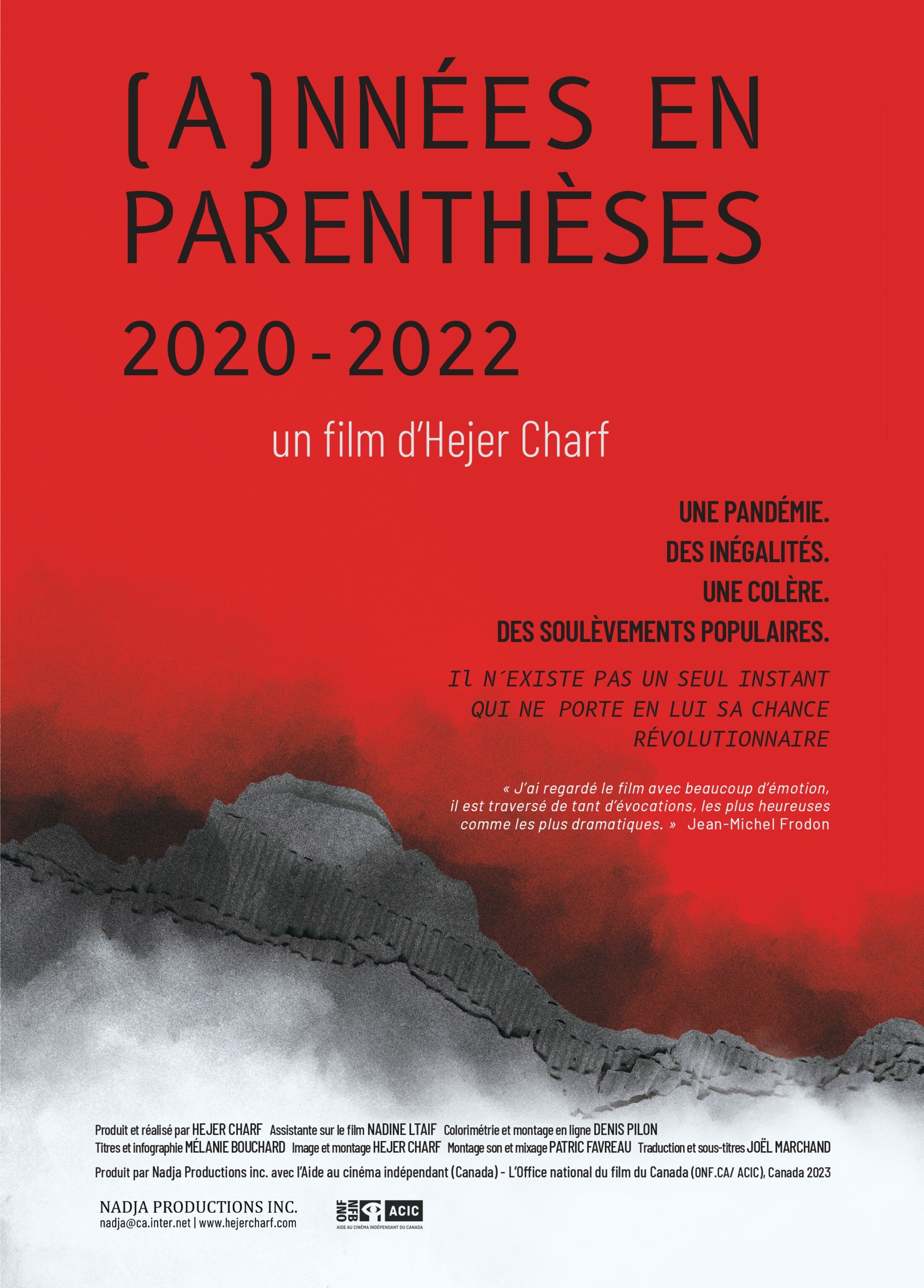

Hejer commente: « La pandémie a accru les inégalités sociales, elle a aussi accru la colère, les révoltes à travers le monde, contre les injustices, contre le racisme, et comme dit la poète Fadhila Chebbi روائح الأرض والغضب parfums de terre et de colère. »

Fondu au noir. Plan fixe sur la photo de bell hooks, (décédée le 15 décembre 2021) et ses livres. La voix-off de la théoricienne du black feminism résonne maintenant sur une affiche murale « Black Live Matters ».

« … Ce n’était pas de la colère, c’était l’ardeur de la lucidité, la clarté de la vérité, le pouvoir de se libérer de l’esclavage et de l’exploitation. »

On bascule dans une manif de protestation, à Montréal, contre le meurtre de Georges Floyd. On sait que ce énième meurtre a déclenché les plus grandes manifestations pour la justice raciale aux États-Unis, depuis le mouvement des droits civiques. Et ce mouvement a inspiré une prise de conscience mondiale. Sur un carton brandi par un manifestant, on peut lire: « On en a fini avec le racisme systémique, la violence policière, la suprématie blanche ».

Agrandissement : Illustration 2

L’effet de discordance entre la bande-son et la bande-image culmine avec les cris des manifestants « Black Live Matters » sur des images de « la Marche de Selma » de mars 1965 pour les droits civiques, à Montgomery.

“Freedom now”

“We shall overcome”

Plus déroutant encore, ce renversement temporel enclenche « l’inconscient optique » du spectateur. Et voilà que dans cette Marche, l’image des Religieuses vêtues de capes et de bonnets convoque une autre image qui n’est dans ce film, mais dans de « La servante écarlate », série adaptée du roman dystopique de Margaret Atwood.

La clameur des manifestants laisse maintenant place au saxophone de Julia Water qui joue dans la rue « Hymn to freedom », morceau célèbre du pianiste canadien Oscar Peterson.

D’emblée, on décèle les influences chères à la réalisatrice des maîtres du « montage à contrepoint ». Godard bien sûr, mais aussi Artavazd Pelechian et Chris Marker.

Pelechian évoque cette « sollicitation faite au spectateur de générer et de visualiser des images absentes du film ». Godard, lui, théorise que deux plans doivent être distants, et que c’est leur association par le montage qui leur donne leur force. 1 + 1 = 3 et un plan + un plan aboutissent à une troisième image. Encore que l’image absente n’est pas prise en compte.

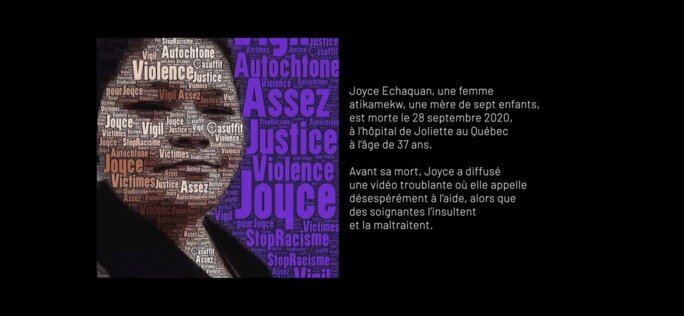

C’est dans cette optique que Hejer Charf filme aussi la manif du 3 octobre 2020, menée tambours battants par les Autochtones du Québec, suite à la mort suspicieuse de Joyce Echaquan, annoncée par un carton dans le film.

Il s’agit en effet d’actualiser, voire de comparer les histoires de la colonisation et du génocide. Ainsi, lors de débats au Canada, « le contrôle des allées et venues dans les réserves canadiennes a été comparé aux droits de passage sous l’Apartheid en Afrique du Sud et aux points de contrôle israéliens en Palestine. »

Agrandissement : Illustration 3

Les images de cette manif sont accompagnées par la voix off de Sarah Martinez, ancienne professeure de sciences politiques : « Les autochtones forment 4,9 de la population… » Puis, image en noir et blanc d’un ancien pensionnat autochtone, avec un texte : « Les ossements de 215 enfants autochtones ont été découverts en mars 2021 ». Ensuite, archive filmique montrant des enfants autochtones dans un pensionnat de Kamloops, à Noël, en 1962. Sarah Martinez parle de maltraitance, de viol et de torture allant jusqu’à la chaise électrique, dans ces pensionnats où il fallait à tout prix "civiliser" les petits autochtones.

Mais la combinaison ne s’arrête pas là.

Carton : Idle No more

Bon à savoir. Le mouvement Idle No More - "n'attendez plus", désigne le mouvement de contestation des Premières Nations du Canada. Depuis les années 1970, les femmes autochtones tentent de rétablir leur place au sein des communautés, dans un mouvement conjoint contre la colonisation et le patriarcat. Ces communautés, avant la colonisation, accordaient davantage de pouvoir politique et symbolique aux femmes. Universalité, progrès, civilisation, dites-vous?

Sur une place publique, la caméra s’approche d’un monument et zoome sur une plaque en bronze où on peut lire le nom de John A. Macdonald, premier Premier ministre du Canada. Mais le piédestal de l’homme politique est vide, car sa statue, symbole d’oppression, et d’esclavage a été déboulonnée et décapitée par des manifestants.

Extrait de l’«Octobre » d’Eisenstein avec l’arrivée de la foule qui va déboulonner la statue de l’empereur Alexandre III.

On ne peut s’empêcher de penser au documentaire « Les statues meurent aussi » de Marker, Resnais et Cloquet, (1953), interdit par la censure pendant onze ans. Egalement au court-métrage « Césarée » de Marguerite Duras qui réécrit Bérénice.

Qu’elles soient volées, déplacées ou brisées, les statues révèlent ce lien obscur entre culture et barbarie. Une longue histoire de spoliations. « Il n’est aucun document de culture qui ne soit aussi un document de barbarie », disait Walter Benjamin.

On pourrait même compléter cette collection barbare avec une ou deux actualités. Telle « la maison des ossements » du Musée américain d’histoire naturelle qui détient, secrètement, 12 000 corps autochtones. Par ailleurs, devant ce musée, a été érigée la statue de l’ancien président Theodore Roosevelt dont le déboulonnage a été annoncé depuis juin 2020.

Aujourd’hui, certains appellent cela « wokisme », cette nouvelle arme de propagande qui veut faire taire les luttes contre les inégalités.

Palestine, l’image absente

Le cinéma documentaire comme art de remonter le temps dans le passé et dans le futur.

Ce dialogue entre images du présent et du passé, ou “montage à distance”, est mis au service de la représentation des opprimés dont la tradition est porteuse d’espérance politique. Le remontage a ici une portée prophétique lorsqu’il convoque des « images absentes ».

« Certaines images disparaissent. Cela ne signifie pas qu’elles n’existent pas. Elles existent, mais elles sont dans une situation d’absence », écrit Pelechian dans « Le temps contre moi, mon cinéma contre le temps.» (Positif, no 431, janvier 1997)

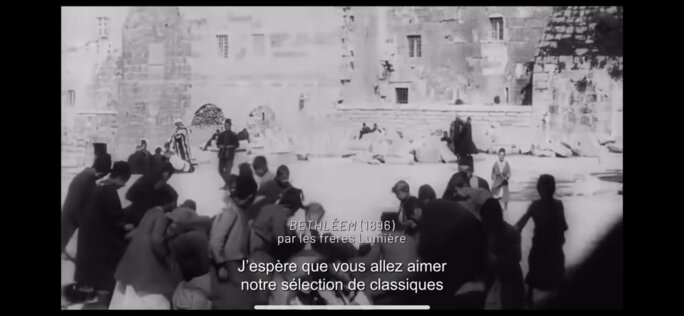

Agrandissement : Illustration 4

L’image absente-présente, ici, c’est la Palestine. Quoi de plus évident!

Au carton « Idle no more », répond le carton « Bethléem ».

Extrait du film des Frère Lumière « Jaffa, Bethléem » (1896) où des enfants palestiniens jouent dans la rue, avec la voix off de l’écrivain palestinien Karim Kattan animant une émission de jazz sur Radio Al Hara.

Image fixe. Paris la Seine. Voix off de Yasmine.

« Paris n’est pas ma ville. J’aime cette ville, ses rues, sa popularité, malgré sa saleté et on histoire coloniale et impérialiste. Je pense à la Palestine qui est déjà confinée avec ses habitants et ses colonies. C’est peut être un moment de réflexion imposé à chacun.e ; ou comme l’écrit Arundhati Roy dan on dernier texte, la pandémie est un portail, une passerelle entre deux mondes. On peut choisir de garder le monde ancien avec ses saletés et ses idées morte ou essayer d’imaginer un monde nouveau pour lequel nous serons prêt.es à nous battre. »

Godard n’en pense pas moins. Il dit : « On oublie que cet ARN messager comme Hermès autrefois, il apporte quelque chose et ce qu’il apporte, on cherche à le détruire plutôt qu’à l’aimer. »

Godard bien sûr, qui apparait trois fois dans ce film. Et on pense notamment aux cartons de son « Film Socialisme » : « Palestine », « Access denied ».

« La Palestine, c'est comme le cinéma, c'est chercher une indépendance », disait-il dans une interview. Pour lui, la Palestine, c’est la dernière guerre de libération. L’un de ses derniers scénarios s’intitule « Drôles de guerre ».

Agrandissement : Illustration 5

Sophie Bessis assise de dos entrain de lire. Confinée aux Cévennes, l’historienne a pondu un passionnant « Je vous écris d’une autre rive. Lettre à Hannah Arendt » où elle reproche à la philosophe « Européenne incurable » son « impensé oriental »

« Je suis une « juivarabe ». Il va falloir que je vous explique. Vous êtes, vous, si européenne américaine par prolongement, que vous n’avez jamais entendu parler de nous. Pire, vous niez notre existence », écrit Sophie Bessis.

Et puis, on se souvient de Béatrice Slama parce que les images de sa famille tunisienne sont dans le film.

Tunis. Une main de femme touille une marmite de mloukhia. Voix off de Donia Khiari : « Le e-commerce a prospéré pendant la pandémie… il y a eu beaucoup de mouvement de solidarité. » Jardin. Monte la voix de Habiba Msika qui chante « Baladi ya baladi ». Image d’un rameau de jasmin. La fleur absente de tout bouquet, parfum de nostalgie.

« Parfums de terre et de colère »

Si « la pandémie a mis un frein aux révoltes » un peu partout dans le monde, a contrario, le film rend visible la survivance de ces luttes qui se confond avec l’audace créative de l’art et du cinéma.

« Rien n'est obsolète : tout est survivant. Tous les problèmes se reposent à nouveaux frais mais à partir de répétitions, de mémoires enfouies, de retours du refoulé… », dit Georges Didi-Huberman à propos de son livre « Peuples en larmes, peuples en armes »

Comme chez Godard, Hejer Charf démonte et remonte la mémoire des utopies. A Beyrouth aussi, la révolution a éclaté un 17 octobre en 2019.

Partout, le même rêve égalitaire soulève les manifestants. Celui des femmes surtout, ce « prolétariat, comme vous le savez, millénaire », disait Duras.

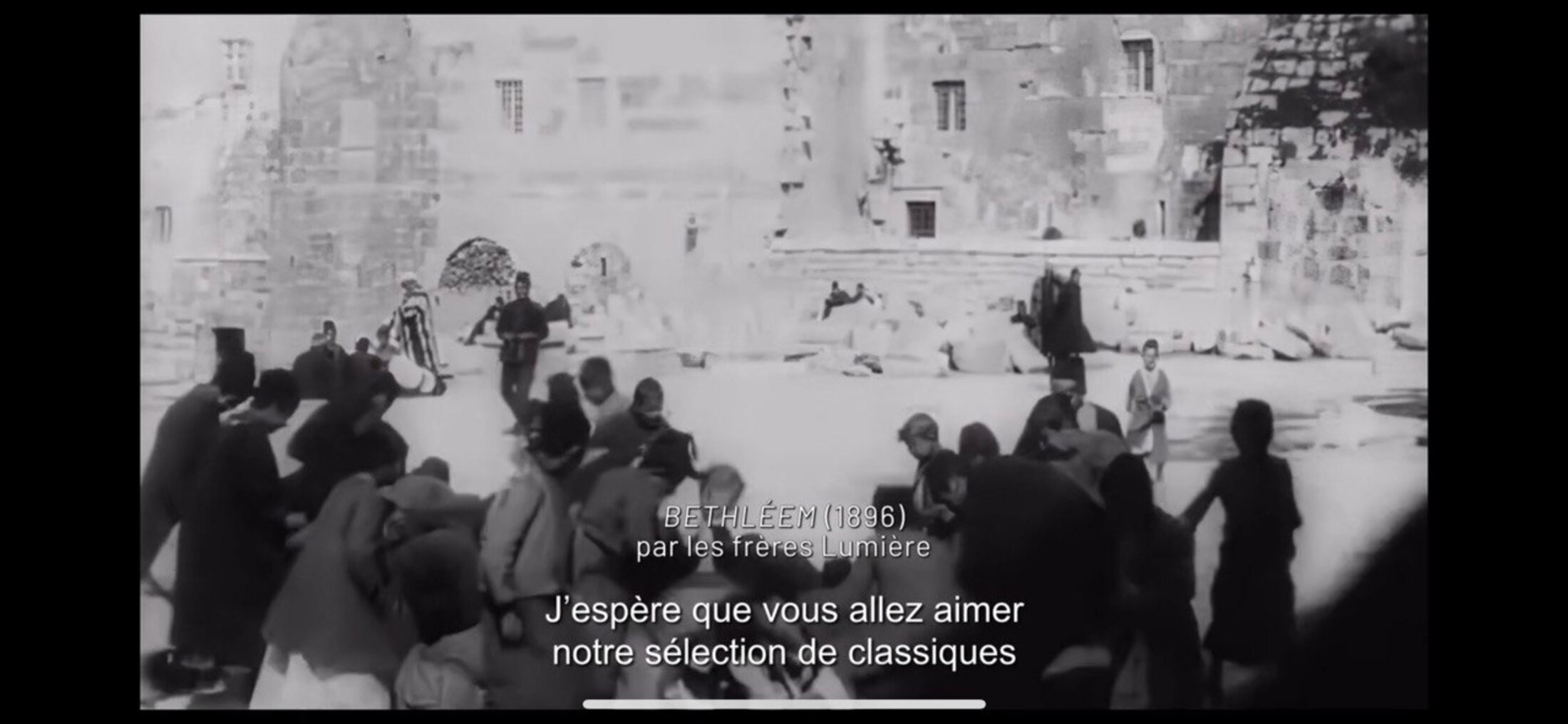

Au Caire, Nawal Saadawi est sur la place Ettahrir avec les manifestants. Elle revendique une constitution laïque qui reconnaisse l’égalité entre musulmans et copte, hommes et femmes.

Agrandissement : Illustration 6

Alger, 2019. Le Hirak bat son plein. Des femmes brandissent la photo d’Asma. Encore un féminicide impuni. La manif est relayée à Montréal.

L’histoire de l’Algérie et de la France est revue à travers des images d’archive de l’Algérie française des années 40, avec la voix de Wassyla Tamzali et Hejer Charf qui lisent un extrait de la conversation engagée avec l’historienne Michelle Perrot, dans « La tristesse est un mur entre deux jardins », un livre incontournable pour comprendre les dangers d'un présent aux « mémoires empêchées ».

Beyrouth. Très belle image surplombant les manifestants rassemblés avec des petites lumières, comme des lucioles dans la nuit, avec le chant et les tambours de la Thawra de Ahmad et Mohamed « erfaa alamak » (lève ton drapeau)

Voix de Hejer : « Au Liban on vit avec 4 dollars par jour. La crise économique dure depuis 1950. Les manifestants ne veulent plus du système confessionnel instaurée il y a cent ans par le mandat français. »

Le chant de la thawra se déplace maintenant vers Montréal où la manif continue.

Et puis, à chaque manif, il y a ce moment d’arrêt de la caméra sur des visages de jeunes filles fixant l’histoire avec défi.

Photo des petits scouts algériens assis sur de escaliers.

Tunis. Images de manif sur la grande avenue. Voix off de Hejer : « La Révolution tunisienne qui fête ses dix ans a été confisquée par un président autocrate ».

Agrandissement : Illustration 7

L’historienne Latifa Lakhdhar lit le poème "Nous aimons le pays" de Sghaier Ouled Ahmed.

S’élève le chant d’Amel Hamrouni :

« Tu as encore de l’avenir

Tu as encore du souffle

Apportant encore chants et fêtes.»

Tout est à recommencer.

A chacun son combat.

L’écrivaine Claire Varin se bat pour les animaux. Sur un extrait de « La Chasse au lion » de Viggo Larsen, on entend sa voix off: « Je préfère les chasseurs d’éclipses, ils ne tuent pas, ils apprennent la leçon des ténèbres et aussi la force d’un rayon solaire dont sont instruits les poissons… »

Hejer dit : « Cette crise sanitaire passera et ne changera pas notre monde. Il y a pourtant cette phrase de Benjamin : « chaque instant porte en lui sa chance révolutionnaire ». Un virus pourrait être une chance révolutionnaire. Cela demanderait alors un rapport moins capitaliste à la terre, au corps, aux animaux. »

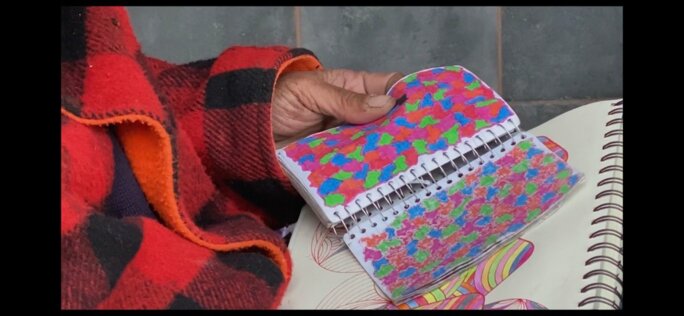

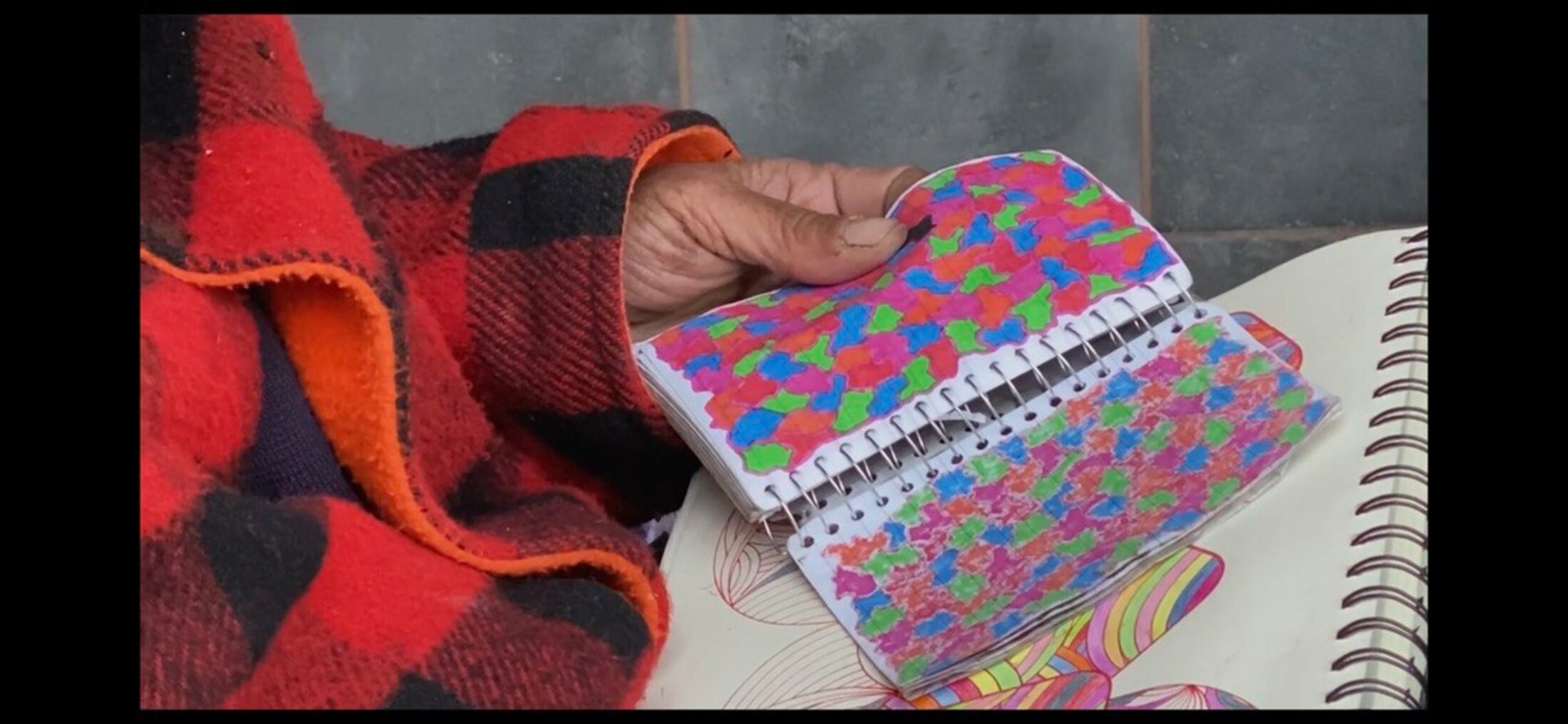

Interview filmée avec Richard, un «sans abris » montréalais qui fait de beaux dessins, dont la vie n’a pas changé avec la pandémie, puisqu’avant, dit Hejer, « on pratiquait déjà la distanciation sociale à son égard».

Agrandissement : Illustration 8

Voix off de l’anthropologue David Graeber (décédé le 2 septembre 2020) qui parle des « bullshit jobs » (« Boulots à la con »), ces emplois inutiles, absurdes et nuisibles crées par le progrès technologique devenu un outil de souffrance et non de libération des individus.

Les ruines du progrès, disait Benjamin.

Le progrès entend également écarter les vieux. Au Canada, on les appelle “les aînés”. Ailleurs, le troisième âge. Et ce sont souvent des bibliothèques de savoir comme Maïr Verthuys, qui jointe par Skype dit:

« Nous les vieux, nous sommes les victimes privilégiés de cette dernière peste surtout si nous nous retrouvons dans une maison de retraite. Nous vivons dans un monde où le pouvoir demeure aux mains des hommes.

Révélations : le peu d’importance accordée aux personnes âgées dans nos sociétés occidentales. Nous autres pays colonisateurs avons tellement brisé le cours de l’histoire des pays colonisés qu’on ne peut guère prétendre aujourd’hui qu’ils sont totalement responsables des injustices éventuelles qui y prévalent.»

Hejer a consacré un long-métrage documentaire "Autour de Maïr", à cette précurseure et pionnière du féminisme qui a consacré sa carrière à faire valoir les droits des femmes et à faire écouter leurs voix.

Agrandissement : Illustration 9

A Portland, le jeune Aniel Prasad s‘est reconverti en livreur et se retrouve obligé de squatter sa voiture.

Il résume parfaitement la mécanique capitalistique.

« J’ai vu les manif de la droite contre le confinement, revendiquant l’application du 1er et du 2eme amendements. Que fait la Gauche ? Les gens de la classe ouvrière, eux, ne manifestent pas pour un gel de loyers ou pour un revenu de base et un système de santé universels, ou autre chose qui redistribue les richesses et le pouvoir, mais pour retourner travailler afin d’enrichir les patrons. Je pense que cette économie industrielle capitaliste est en opposition avec la terre. Le confinement dans ma voiture a été libérateur. »

Son mantra à lui, c’est un poème d’Emily Dickinson qu’il récite dans les moments difficiles.

« L’espoir porte un costume de plumes,

se perche dans l'âme et inlassablement

chante un air sans paroles;

mais c'est dans la tempête que son chant est le plus suave. »

L’énonciatrice évoque la défaite électorale de Donald Trump face à Joe Biden le 3 novembre 2020. Défaite que l’ancien président américain n’a pas arrêté de contester depuis.

« On est loin de Walt Whitman », dit Hejer. Et de (ré)citer un extrait de «Chanson de moi - même / Song of myself ».

« Qui vous a dit que la victoire était bonne?

Moi je prétends que l'échec n'est pas moins bon,

que le batailles se perdent comme elles se gagnent, du même cœur.

Bravo à ceux qui ont échoué !

A ceux dont les vaisseaux ont sombré dans la mer !

A ceux qui, dans la mer, se sont eux-mêmes noyés !

Aux généraux victimes des combats, à tous les héros défaits !

A toute l'innombrable foule des héros inconnus égaux des plus connus dans la gloire ! »

On croirait entendre la voix de Mahmoud Darwich qui confie à la journaliste israélienne, dans « Notre musique » de J.L Godard :

« Il se peut que la défaite porte une poétique plus profonde …

Les sentiments humanistes surgissent plus dans la défaite que dans la victoire.

Si j’étais dans le camp des vainqueurs, je participerais aux manifestations de solidarité avec les victimes.

Ni la victime ni la défaite ne se mesurent en termes militaires. »

Ce poème de Whitman est extrait de « Feuilles d’herbe » qui a été écrit juste avant la guerre Sécession. Et là encore le poète du désir démocratique, évoque comme Darwich, le rôle des sentiments humains dans la vie politique. A la fin du recueil, il écrit : « Qui touche ce livre touche un homme»

Quelle est cette beauté ?

Si c’est un homme. Rien n’est perdu.

Pelechian dit que dans le montage, « le plus important, c’est que les éléments de base, comme des particules chargées, agissent réciproquement à distance, créant autour de tout le film un champ émotionnel. »

Dans le film de Hejer Charf, le champ émotionnel ne se construit pas seulement autour des images traumatiques de l’oppression et des révoltes avortées. Car la résistance est faite aussi de beauté. Pour paraphraser Benjamin, si l’humanité s‘apprête à survivre, s’il le faut, à la culture, elle le fera cinématographiquement.

Agrandissement : Illustration 10

Par exemple, ce plan de coupe où la Casta diva de Norma sublime un paysage industriel.

Ou encore, quand à peine sorti de la manif de Georges Flyod, le spectateur reçoit en pleine figure « Le Baiser » de la peintre italienne Camilla Adami. Un pur éblouissement! « Une variation sur l’étreinte pleine de splendeur charnelle », écrira plus tard Hejer Charf dans un texte-hommage suite au décès de l’artiste le 13 mai 2023.

Paris. Échange entre Camilla Adami et Wassyla Tamzali.

« Qu’est-ce qui va disparaitre ? Qu’est-ce qui va rester de moi ? Peut-être un écho dans le néant qui peut continuer sous différentes formes et entrer dans l’univers », dit Camilla.

Wassyla répond : « Une clé de notre survie, même si on n’est pas mort, c’est de faire le lien entre toutes les époques.»

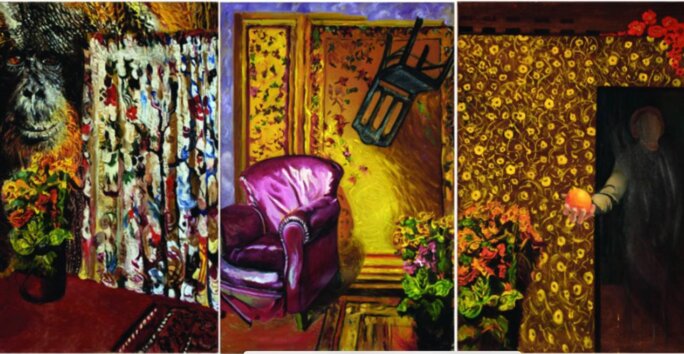

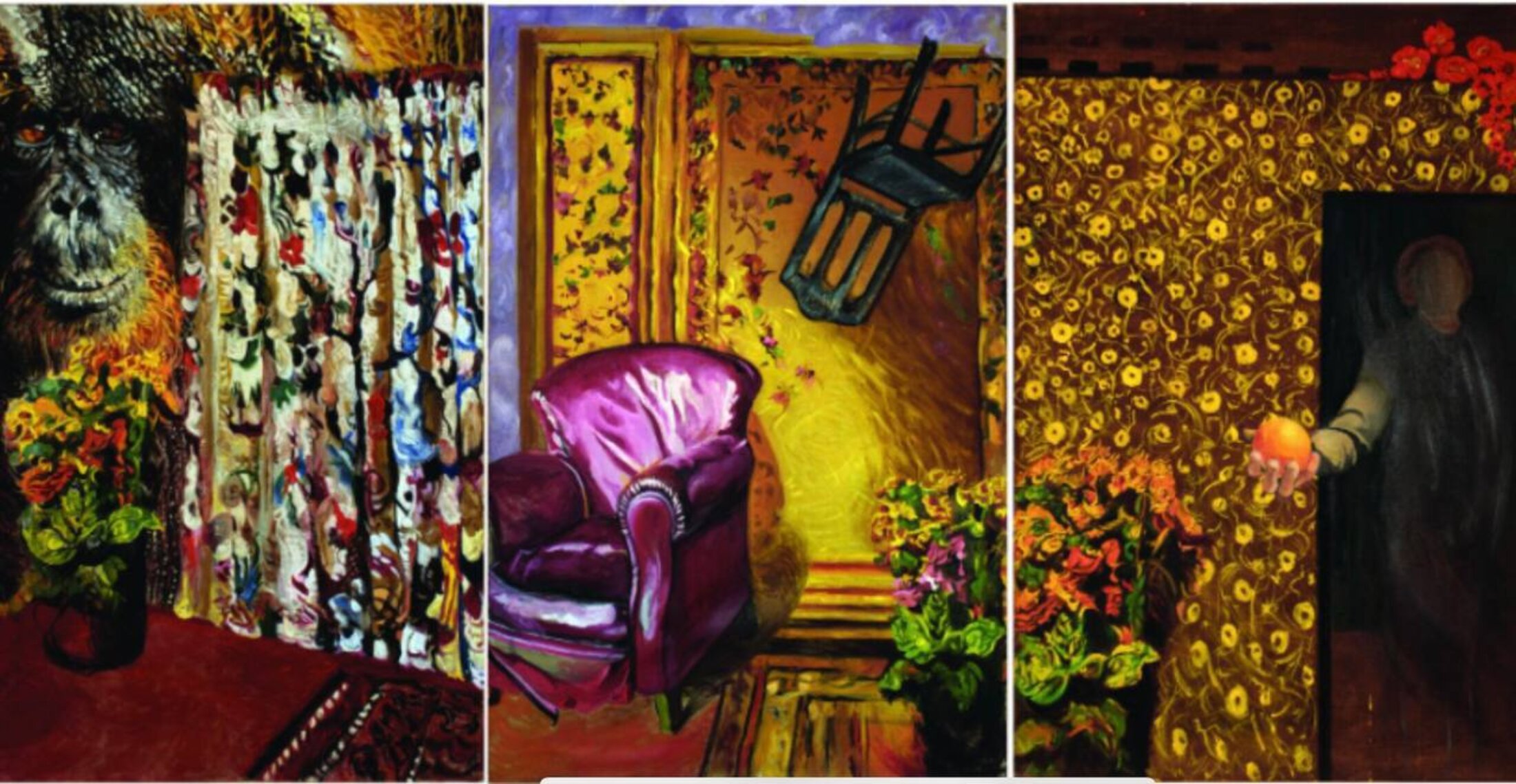

Voilà encore Camilla assise dans un salon. Derrière elle, le mur a changé. Il est tapissé de son magnifique triptyque grand format intitulé « Visite chez monsieur Vuillard », toiles récentes qu’elle a réalisées en hommage au membre du mouvement nabi, Édouard Vuillard.

Un coup de maître de la réalisatrice.

Ce sont sans doute les dernières images de Camilla Adami. Comme le sera le témoignage d’Etel Adnen dont la voix survole les magnifiques montagnes du Liban pour dire son amour de la vie et des couleurs. Ces mêmes couleurs qui emplissent les dessins de Richard. Émouvant aussi l’hommage à Lina Ben Mhenni et à ses camarades tunisiennes, à Sarah Maldoror et à toutes les autres.

C’est pour cette raison aussi qu’on aime ces “[A]nnées en parenthèses “, et non pas entre parenthèses, parce qu’elles rendent possible cette «chance révolutionnaire» à portée de chacun.e.

Et puis c’est un film où le chant et la danse éveillent la pulsion de vie, à cause ou malgré la pulsion de mort.

Il y a d’abord le solo époustouflant du danseur libanais Charlie Prince exilé au Canada. Un « solo cosmique » parce que «le corps cosmique est un corps révolutionnaire».

On sourit quand Hejer Charf chante Aline de Christophe (décédé le 16 avril 2020) ou fredonne avec un chef chantier, « Quand les hommes vivront d’amour … ». Alia Kdeih chante « sabah wou masa » de Fairouz redoublée par le chant de Nadia Lotfi dans un film égyptien. Marie France de Saint-Félix danse et chante avec son masque « A la Clairefontaine » devant le portail de Wassyla Tamzali. Gabriella Scheer qui déclame un texte théâtral en portugais. La jeune Hend Sabri chante une chanson d’Oum Khoulthoum dans « Les Silences du palais » de Moufida Tlatli.

Un manifeste cinématographique

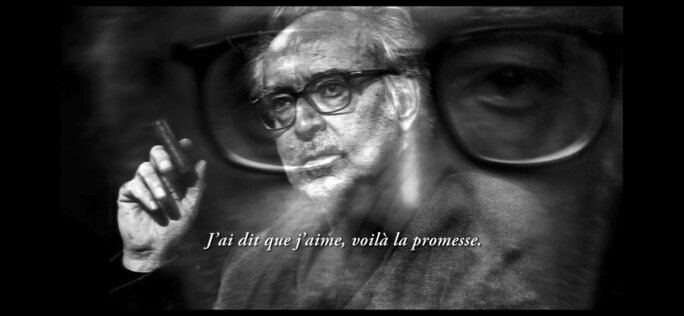

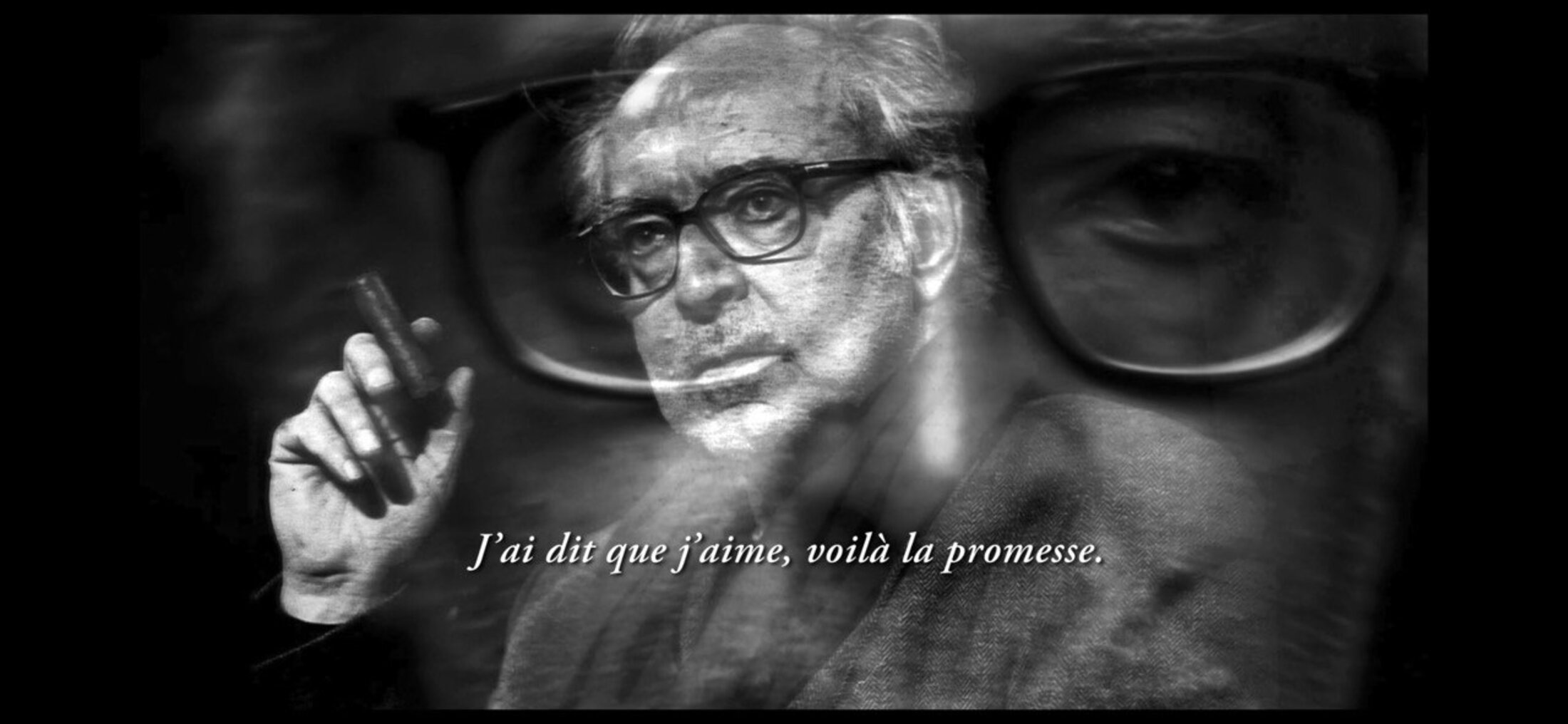

Le film se clôt par un hommage au maître. Photos de J.L Godard en surimpression. La voix off de Hejer reprend un long extrait de « Je vous salue Sarajevo ».

« Il y a la culture qui est de la règle. Il y a l’exception qui et de l‘art. Tous disent la règle : cigarette, ordinateur, t-shirt, télévision, tourisme, guerre. Personne en dit l’exception. Cela ne se dit pas, cela s‘écrit, cela se compose, cela se peint, cela s’enregistre, cela se vit. L’exception c’est Godard. »

Puis, c’est la voix off de Godard :

"Réaliser avec humilité, avec précaution au moyen de ma propre chair l’universalité où je me suis jeté. Voilà mon unique possibilité. Voilà l’unique commandement. J’ai dit que j’aime, voilà la promesse."

Agrandissement : Illustration 11

C‘est un véritable manifeste cinématographique et politique. Poétique assurément. On en sort submergé et enrichi. Outre le fait qu’il rend hommage au cinéma, aux cinéastes, artistes, féministes, penseurs, militants, le film de Hejer Charf, comme ses autres films d’ailleurs, est à la recherche d’une mélodie de la forme. Sa musique. Au prix de toutes les difficultés que peut rencontrer ce genre de documentaire radicalement engagé.

Elle investit l’espace des images d’une manière intempestive, en poussant le montage à contrepoint aux confins, pour en tirer des agencements mémoriels qui remuent le spectateur et le font réfléchir et agir.

Hejer Charf organise notre pessimisme. Selon Benjamin, « organiser le pessimisme signifie, dans l'espace de la conduite politique, découvrir un espace d'images.

Et on se demande si, en ces temps obscurs, le cinéma ne serait pas le sport de combat des « nouveau barbares » qui pensent que «s’il reste une chance à saisir, c’est celle des vaincus » (Notre musique).

N’attendez plus !

Enfin, avant d’aller voir ce film, sachez que vous entrez dans une bibliothèque. Rien qu’à voir le générique du film, vous saurez qu’il faut s’armer d’un stylo et d’un carnet pour prendre des notes évidemment.

[A]NNÉES EN PARENTÈSES 2020-2022 d’Hejer Charf est à l’affiche au CINÉMA L’ÉPÉE DE BOIS, 100 rue Mouffetard, Paris 5, à partir du 25 octobre 2023.

Du 25 octobre au 6 novembre 2023, tous les jours à 13h15 sauf le mardi et les mardis 14 et 21 novembre à 13h15. Projections en présence de la réalisatrice et ses invité(e)s