« Sur le front, il n’y aura ni civilisés ni barbares. Que des révolutionnaires » (Fatima Ouassak).

Après le meurtre de Nahel par un policier le 27 juin, les mobilisations se répandent de manière virales un peu partout en France, en particulier dans les quartiers populaires.

Les révoltes en cours (il est essentiel de parler de « mobilisation » ou de « révolte » plutôt que d’émeutes, qui dépolitise totalement ce qui se joue) viennent prolonger le cycle de mobilisations débuté en janvier par le mouvement de lutte contre la réforme des retraites. La tentation est grande d’y voir les signes avant-coureurs d’une « convergence des luttes » inédite, dont l’ampleur serait à même de provoquer des transformations majeures.

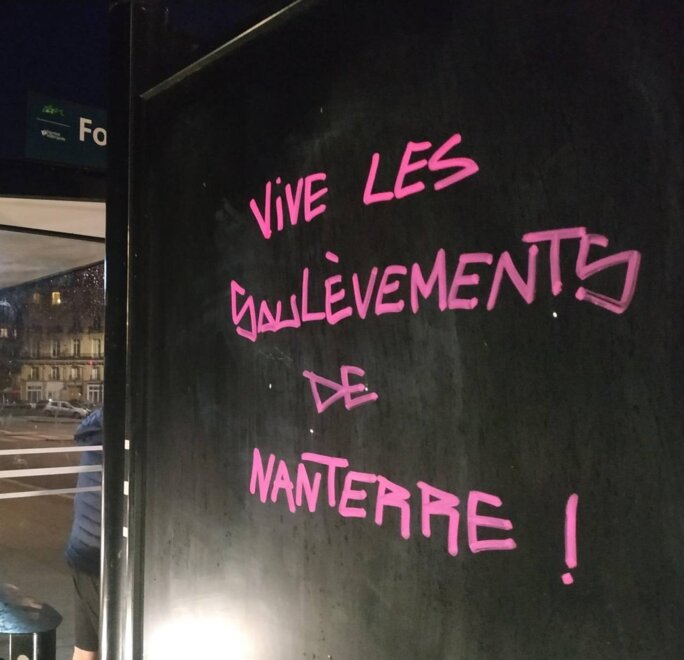

Les ami.e.s des Soulèvements de la terre ont appelé à faire le lien, en demandant à ce que soit lu un texte de soutien à la famille de Nahel lors des rassemblements de solidarités avec les interpellés des dernières semaine, organisés devant les préfectures et sous-préfectures mercredi 28 - traduit par certain.e.s en « Soulèvements de Nanterre ». Au-delà du bon mot, il y a de fait matière à réflexion stratégique sur ce que pourrait recouvrir une amorce d’alliance entre les luttes contre les violences policières, issues de quartiers populaires ; et les mobilisations de défense du vivant, que les Soulèvements ont largement contribué à coordonner.

Des luttes pour la terre

Le dernier ouvrage de Fatima Ouassak, Pour une écologie pirate, et nous serons libres, parus à la Découverte ce printemps, en brosse les contours et apparaît comme un ouvrage essentiel dans la période : elle y insiste notamment sur le fait que les habitant.e.s des quartiers populaires sont en lutte pour la terre, qu’ils et elles s’organisent pour sortir de leur condition de « sans-terres » : « ce qui définit le mieux la population venue d’Afrique installée en Europe : elle est privée de terre, elle vit sans terre, elle erre » (p. 36).

Le point de départ de la politologue et fondatrice du Front de Mères (par ailleurs également autrice de La puissance des mères, pour un nouveau sujet révolutionnaire, paru en 2021), est le suivant.

L’écologie dominante (ou, dans ses termes, « majoritaire ») n’est pas pensée comme étant liée à la question de la liberté, autrement dit de la libération, des classes populaires : aux classes populaires, « l’écologie majoritaire parle plutôt de choses dites concrètes, du quotidien : comment mieux manger, mieux se chauffer, avoir accès aux espaces verts, aux besoins primaires ».

Il y a là un paradoxe profond ou plutôt un angle mort. Car « l’écologie majoritaire » s’enchâsse désormais dans l’idée que nous avons besoin de nous défaire d’un certain rapport au monde, d’en finir avec la dissociation entre la « nature » et la société, de cesser de penser que les humain.e.s sont séparé.e.s (et dominent) les autres êtres vivants. Or cette vision là du monde, celle dont nous devons nous défaire, est directement liée à la matrice coloniale du pouvoir (voir à ce sujet les travaux de l’écrivain et essayiste indien Amitav Ghosh).

L’incohérence est grande, à considérer que l’écologie populaire serait celle des petits pas, du quotidien ; tout en reconnaissant par ailleurs que nous devons changer en profondeur notre conception du monde - c’est-à-dire, très concrètement, décoloniser notre rapport au vivant.

Agrandissement : Illustration 2

Pour Fatima Ouassak « dans les quartiers populaires, la question écologique ne peut pas être celle de la protection de la terre - de l’environnement, de la nature, du vivant ; elle doit être celle de sa libération » (p.15).

La question des alliances

La question des alliances n’est pas celle de l’élargissement de la base du mouvement climat : « cette stratégie d’élargissement du front climat traduit une vision coloniale des quartiers populaires », qui s’inscrit dans le « continuum colonial du traitement de leurs populations, considérées comme de l’énergie à extraire afin d’élargir tel ou tel front » - qu’il soit question d’un front au sens littéral du terme (les tirailleurs sur le « front de libération de la France ») (réservoir de chair à canon), qu’il s’agisse de plonger dans les entrailles de la terre pour extraire le charbon sur le front de la « reconstruction de la France » (réservoir de main d’œuvre), de voter dans le « front républicain » (réservoir de voix).

Si l’on appréhende les alliances sur ce registres, les quartiers populaires sont perçus comme des « réservoirs d’énergie » p20 - la logique reste donc, au fond, celle de l’extraction : penser « l’élargissement » en ces termes revient à vouloir « extraire » l’énergie des corps des habitant.e.s des quartiers populaires.

Fatima Ouassak appelle donc à prendre à bras le corps la question du projet politique de l’écologie. Elle met pour cela en évidence l’existence d’une ligne de fracture rarement visible et discutée. Selon elle, l’écologie majoritaire reste très marquée par son attachement au « maintien de l’ordre social actuel » (p.24), et entend œuvrer « à la préservation de la vie d’avant » (p.25).

Bien sûr, les militant.e.s écolos sont prompt.e.s à formuler des critiques radicales du système, mais celles-ci ne portent que trop souvent sur des éléments marginaux, plutôt que de s’attaquer au cœur du problème, à savoir la « remise en question du rapport social que le système capitaliste produit et sur lequel il repose, notamment en termes de domination de classe, de genre et de race » p26. Nos appels à « changer le système » plutôt que de laisser le changement climatique se poursuivre ne serait que trop parcellaires. Et ce même si elle reconnaît néanmoins que le mouvement climat est « beaucoup plus réceptif à la question anti coloniale et anti raciste » que les organisations politiques.

Surtout, F. Ouassak rappelle qu’il y a là deux projets radicalement différents : dans l’écologie « majoritaire » (blanche, dominante), nous aurions pour projet d’offrir à nos enfants la même vie que la nôtre, ou à défaut une vie aussi proche que possible que la nôtre (en termes de sécurité, de confort, de liberté, etc.), là où dans les quartiers populaires « on ne veut pas que nos enfants aient la même vie que nous » (p.27), et, p.53 : « nous ne voulons pas que nos enfants meurent sous le poids des gendarmes ou des policiers, nous ne voulons pas qu’ils meurent d’avoir respiré l’air pollué de l’échangeur autoroutier ». On peut alors renverser le regard, et le prendre du côté de l’État, dont l’objectif est (p. 53) de « pouvoir exploiter et polluer sans rencontrer de résistance ».

Le continuum des violences policières

La répression brutale qui s’est abattue sur les Soulèvements de la terre, en particulier à Sainte Soline le 25 mars dernier, rebat sans aucun doute les cartes : Fatima Ouassak pointe du doigt la différence de traitement entre les militant.e.s climat blanc.he.s et les habitant.e.s des quartiers populaires (p. 104 : « Alternatiba se demande même s’il ne faut pas aller saboter des pipelines. Les membres du Front de mères ne pourraient pas se permettre de revendiquer le millième de ces actions ».

L’accélération de la logique répressive ne rend pas la remarque caduque - elle permet de rappeler l’existence d’un continuum dans l’arc des violences étatiques et policières. Celles-ci se sont d’abord déployées sur les habitant.e.s des colonies - lors du rassemblement devant le Conseil d’état pour protester contre la dissolution des Soulèvements de la Terre (le 21 juin), la politologue et militante décoloniale Françoise Vergès rappelait que la logique de destruction du vivant, contre laquelle luttent les Soulèvements, trouvait son origine dans le système esclavagiste plantationnaire.

Elles ciblent par la suite les habitant.e.s des quartiers populaires - et ce n’est au fond que plus récemment que le même arsenal et les mêmes techniques de répression (policière & légale) sont utilisées contre des militant.e.s, en particulier écolos. Le fait que les syndicats Alliance Police Nationale & UNSA Police (50% des voix aux élections professionnels à eux deux) parlent de « nuisibles » dans leur communiqué de presse appelant à entrer en « résistance » et à « partir au combat car nous sommes en guerre » s'inscrit pleinement dans cette logique.

Partant, comme l’expliquait Françoise Vergès le 21 juin « toute lutte pour le vivant doit être antiraciste et internationaliste. Il faut lier ce mouvement de solidarité aux soulèvements à la lutte contre les violences policières : on ne peut pas juste protester quand il y a des arrestations de militants écolos, alors que dans les quartiers populaires les jeunes se font depuis longtemps tuer par la police. » [citée par Reporterre notamment]

Agrandissement : Illustration 3

Le meurtre de Nahel nous a depuis rattrapé.e.s. Il est de fait essentiel de parvenir à penser ces luttes comme étant étroitement liées, comme se répondant a minima l’une à l’autre, sans pour autant fantasmer une alliance et une convergence qui reste toute entière à construire.

Quelques pistes stratégiques

À la suite de Fatima Ouassak, on peut dégager quelques pistes stratégiques. La première est de reconnaître que les luttes en cours dans les quartiers populaires sont des luttes pour la terre, qu’elles concernent tout autant que celles des Soulèvements la question de l’habitabilité : « c’est d’une terre dont ils ont besoin, pas d’une zone : qui a envie de protéger des ZUP, des ZEP, des ZEP+, des ZUS, des QPV, des Quartiers de reconquête républicaine ? » (p111).

La question n’est pas seulement sémantique : le glissement proposé ici à en effet de nombreuses répercussions politiques, en particulier dans la manière dont nous envisageons la question du « protagonisme » (ou du « sujet » collectif).

Il n’est pas seulement question ici de reconnaître (pour les militant.e.s écolo blanc.he.s comme moi) que les mobilisations en cours dans les quartiers populaires sont éminemment politiques - on peut espérer que ce point là ne fasse plus débat à gauche - mais de considérer les actrices et les acteurs de ces luttes comme étant en première ligne des mobilisations pour la terre. Elles et ils sont le cœur, tout autant que les Soulèvements de la terre, 350.org, Alternatiba, Attac, Greenpeace et Extinction Rebellion, du mouvement pour la justice climatique.

On voit bien que cela implique de profondément changer la manière dont nous envisageons les stratégies et tactiques que nous pouvons déployer dans nos luttes - et que la question de la « diversité des tactiques » prend ici une épaisseur nouvelle.

Comme l’explique Fatima Ouassak, les implications sont également nombreuses en termes de revendications - en particulier sur la liberté de circulation. La lutte pour la terre qui se joue dans les quartiers populaires sera gagnée quand : « les descendants de l’immigration postcoloniale y seront vraiment chez eux quand ils auront le droit d’accueillir, sans conditions, leurs proches vivant de l’autre côté de la mer (…). Être chez soi, c’est pouvoir accueillir qui l’on veut sans avoir à le justifier devant quelque autorité que ce soit » p112 - en effet, la liberté de circuler est « l’alternative à la question climatique et démographique » p114.

C’est la Méditerranée toute entière qui « est occupée » et, « comme une terre sous occupation coloniale doit être libérée, elle aussi doit l’être » (p120).

D’autres points de convergences apparaissent assez clairement - en particulier dans notre réponse collective à la répression. Il est évident que la gauche doit exiger une amnistie pour toutes les personnes qui ont été arrêtées (et seront probablement arrêtées) ces jours-ci, comme de tou.te.s les militant.e.s des Soulèvements de la terre arrêtés depuis quelques semaines. C’est la seule manière de mettre fin à la répression qui s’abat sur celles et ceux qui luttent pour la terre - et marquerait ainsi un basculement dans la réponse de l’État face aux bouleversements en cours.

Il serait par ailleurs possible de s’inspirer du « Breathe Act », développé aux États-Unis par des militant.e.s du Movement for Black Lives (à la suite de Black Lives Matter). Cette campagne (qui inclut des propositions de lois fédérales comme locales) propose de couper les financements aux forces de police et de redéployer les fonds ainsi libérées vers des formes alternatives de sécurité - mais aussi vers des mesures de justice environnementale et climatique. L’ambition des promoteurs et promotrices de ce projet est en effet de permettre à chacune de pouvoir respirer, de s’assurer que plus personne ne suffoque (étranglé par la police ou à cause de la pollution atmosphérique).

Il y a là de nombreuses pistes possibles pour des convergences très concrètes entre des mouvements et des mobilisations qui portent beaucoup en commun.