Un rapport publié très récemment (14 janvier 2022) par la DREES a été assez peu repris, et donc peu commenté, dans la presse nationale ainsi que les médias télévisés “mainstream” que sont les chaînes d’information continue. Celui-ci avait pour titre “La protection vaccinale demeure élevée contre les formes graves d’infection au variant Omicron, même si elle est inférieure à celle contre le variant Delta”, aussi en exploitant les données associées disponibles sur le site data.drees.solidarites-sante.gouv.fr, nous arrivons à des conclusions qui n’apparaissent pas toujours aussi tranchées que dans le document de synthèse, du moins elles ne semblent pas équivalentes en fonction des différentes classes d’âges considérées.

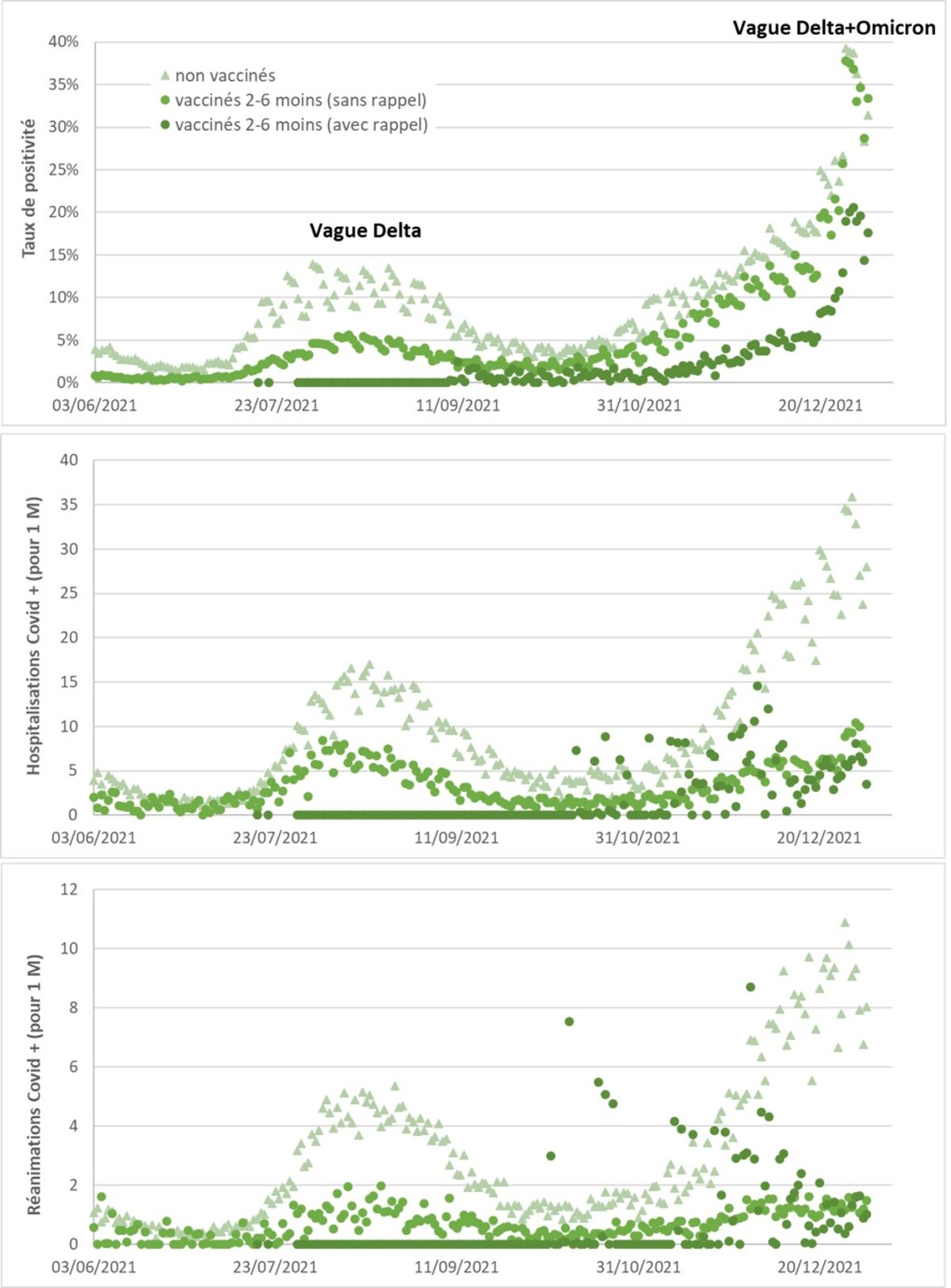

Dans la figure 1 qui suit, nous avons reporté les taux de positivité, lors des tests PCR pour suspicion de Covid-19, puis les taux d’incidences correspondant aux nouvelles hospitalisations, ou passages en réanimation, ayant déclaré un résultat positif au préalable. Nous avons par ailleurs distingué les populations en fonction du statut vaccinal. Lorsqu’on s’intéresse à la vague “Delta” de l’été dernier, nous constatons un taux de positivité approximativement double au sein de la population non vaccinée. A la différence, au cours de la vague de cet hiver, débutant avec le variant Delta, et l’apparition puis prédominance d’Omicron, nous observons cette fois-ci des taux de positivité équivalents, sauf pour les populations ayant eu une dose de rappel (pour l’essentiel, des personnes de plus de 60 ans à partir du mois de novembre 2021). Il apparaît ainsi que la vaccination de masse durant l’été 2021 aurait possiblement réduit la transmissibilité du variant Delta (diminution globale de 50 %), alors que durant l’hiver 2021-2022, le statut vaccinal, notamment au sein des moins de 60 ans, n’ait pas eu de conséquence significative sur la réduction de la propagation des variants d’alors. Par ailleurs, lorsqu’on s’intéresse aux aspects sanitaires et la gravité potentielle de la maladie (admissions hospitalières et en réanimation) en fonction des deux dernières vagues, nous observons cette fois-ci une protection relative qui serait attribuable à la vaccination. Cependant, on pourrait questionner l’homogénéité de cette protection vaccinale, si celles-ci est équivalente quel que soit la classe d’âge considérée ?

Agrandissement : Illustration 1

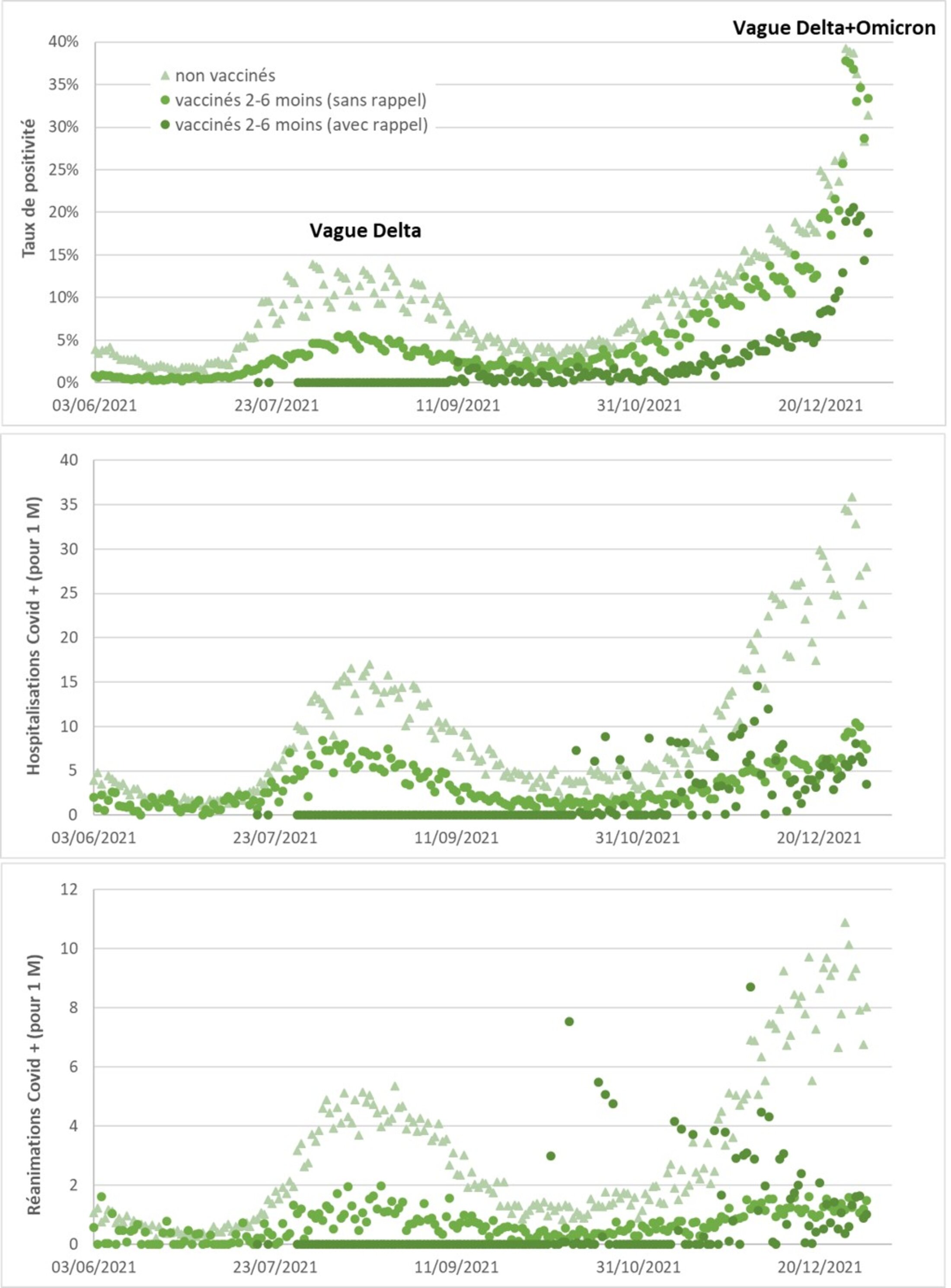

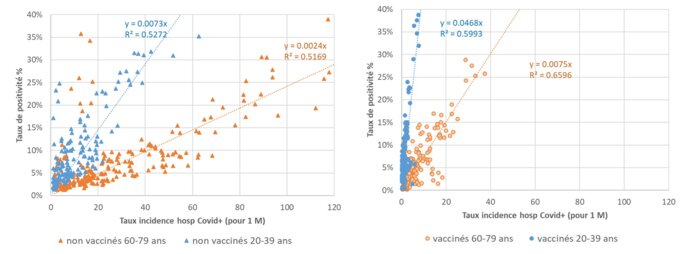

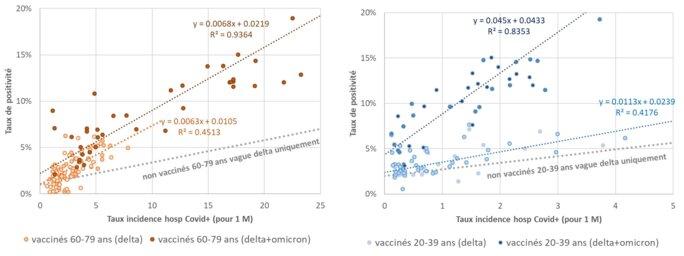

Afin de pouvoir répondre à cette interrogation, nous avons considéré les données pour des classes d’âges de 20-39 ans, sorte de groupe “témoin” car considéré comme développant généralement des formes peu sévères lors d’infection, et de 60-79 ans, populations apparaissant comme davantage vulnérable depuis le début de l’épidémie. Dans la figure 2, en reprenant l'approche développée dans l’article précédent, nous obtenons ainsi les taux de positivité en fonction de l’incidence (hospitalisations), pour les deux classes d’âges, ainsi que leur statut vaccinal respectif (les groupes vaccinés comprennent à partir de novembre 2021 les éventuelles doses de rappel). De manière générale, plus la droite de corrélation est “plate” (se rapproche de l’abscisse associée aux taux d’incidence pour hospitalisation Covid), plus la forme de la maladie s’avère grave. En d’autre termes, pour un taux de positivité donné (qui reflète par ailleurs le niveau de circulation du virus au sein des individus), il y aurait un nombre accru d’hospitalisations associées lorsque la droite s'aplatit (ou encore que le coefficient directeur de la droite se réduit). Ainsi, il apparaît au premier abord une diminution nette de la gravité, quel que soit l’âge, dès lors que les individus sont vaccinés.

Agrandissement : Illustration 2

En regardant de plus près l’impact du Covid lors des deux vagues, et en fonction de la classe d’âge, nous observons effectivement un gain en termes de protection contre les formes graves pour les 60-79 ans, abaissant le risque d’hospitalisation de 60 à 70 % environ.

Cette observation ne se retrouve toutefois pas systématiquement au niveau des populations plus jeunes. En effet, alors qu’il apparaît une diminution du risque relatif (également de l’ordre de 65 %) durant durant l’hiver 2021, la vaccination n'entraînait pas durant l’été 2021, chez les 20-39 ans, de diminution notable des hospitalisations pour Covid. A cela, on pourrait avancer au moins trois explications :

- la protection apportée par le vaccin serait possiblement plus faible au bout de quelques mois (car cette population n’avait qu’assez peu bénéficiée du rappel à ce moment-là), ce qui expliquerait par ailleurs une plus forte circulation (taux de positivité accru) virale durant l’hiver ;

- cette population plus jeune, en plus d’être vaccinée, aurait été davantage exposée au variant Delta durant l’été et l’automne 2021 ;

- par la suite, le variant Omicron, qui a prédominé progressivement sur Delta tout au long du mois de décembre, circulerait surtout chez les plus jeunes durant l’hiver.

Il en ressortirait donc que soit les vaccins actuels apportent une protection contre la transmission plutôt transitoire et brève, impliquant des rappels très fréquents, soit une dynamique épidémique essentiellement expliquée par l'évolution de la virulence des différents variants du Covid, indépendamment de la couverture vaccinale au sein de la population de moins de 40 ans.

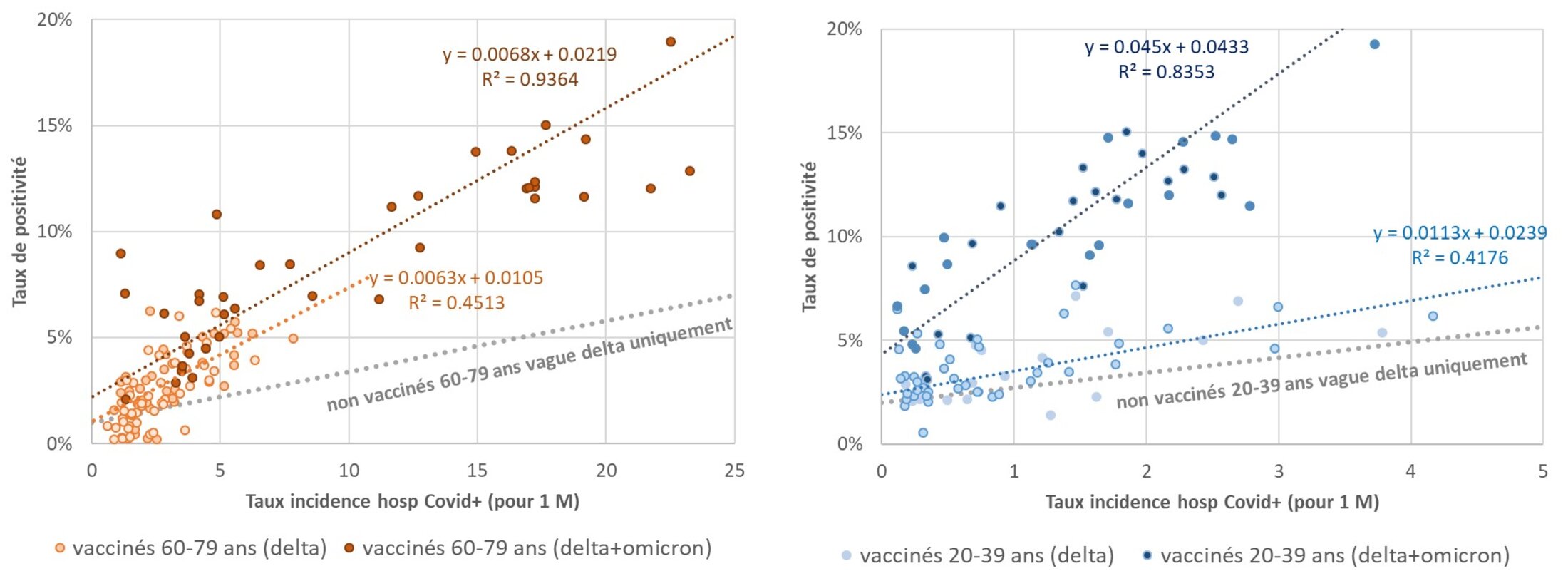

Agrandissement : Illustration 3

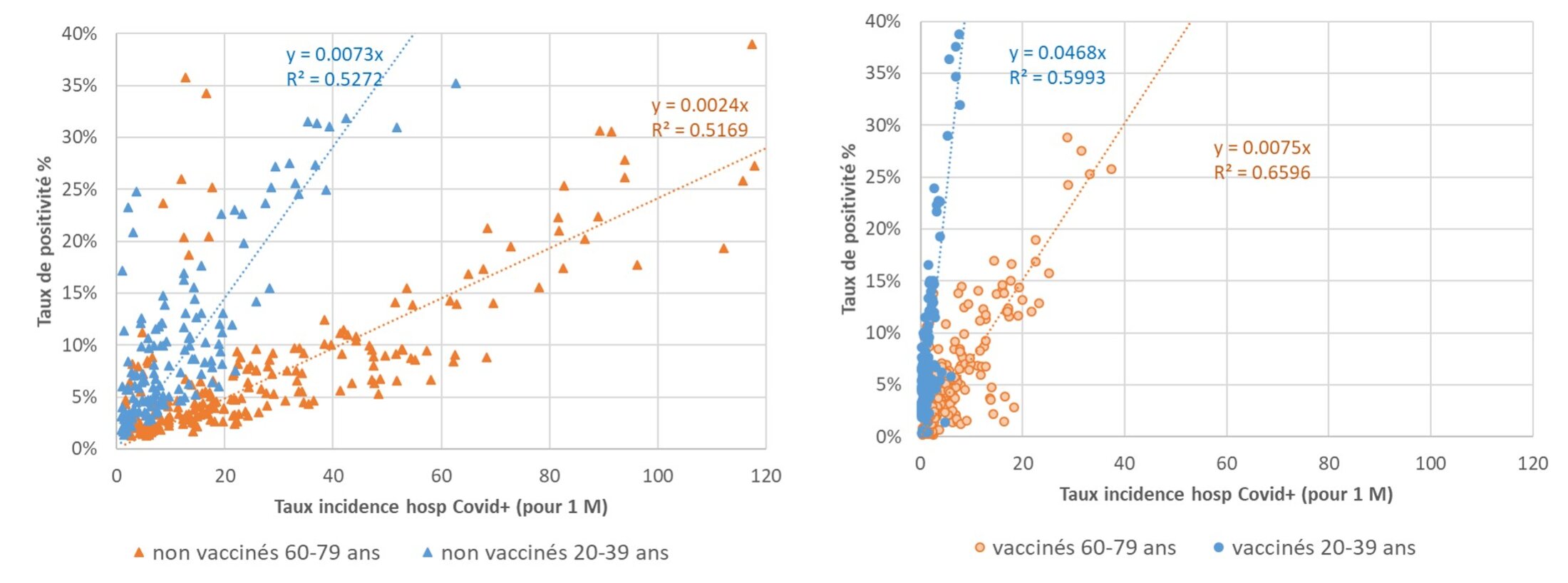

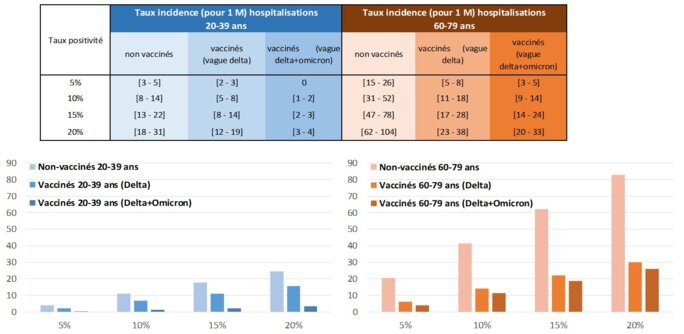

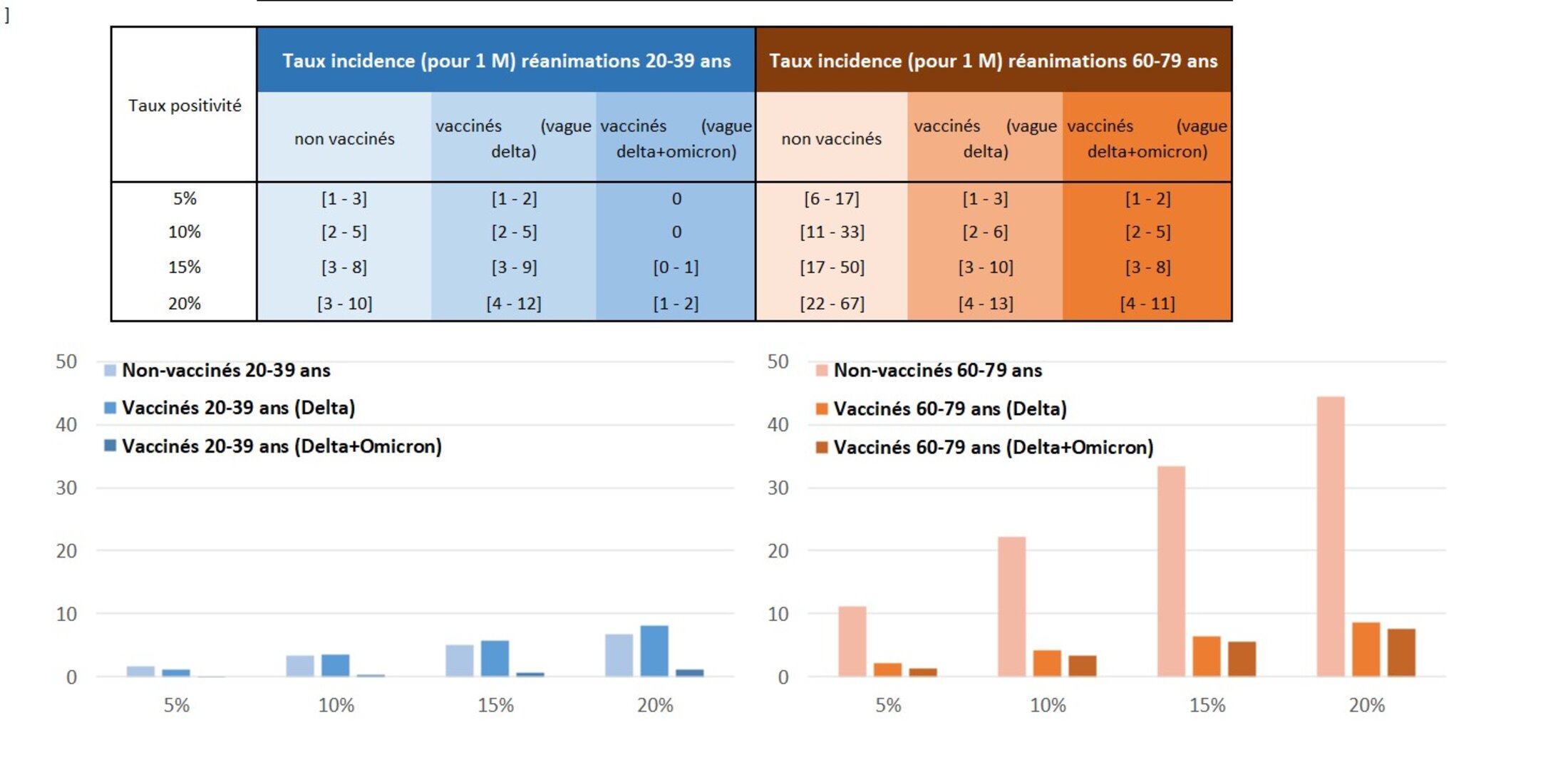

Dans les figures 4 et 5, nous avons reporté les estimations quant à l’incidence (hospitalisations ou réanimations) pour différents taux de positivité allant de 5 à 20 % (valeurs observées durant les différents pics épidémiques). Les tableaux résument les intervalles de confiance associés aux représentations réalisées ensuite sous la forme d’histogramme. Il est à noter que la population “non-vaccinée” recouvre ici l’ensemble des données de juin à décembre 2021. A titre d’exemple, en considérant un taux de positivité de 10 % chez les 20-39 ans, on constate alors que la vaccination aurait potentiellement diminué de moitié le nombre d'admissions quotidiennes à l'hôpital pendant la vague Delta. Comme vu dans le graphique précédent (figure 3), la baisse du risque paraît bien plus forte (-80 %) pour ce qui est de la vague observée actuellement, cet hiver. Comme il s’agit d’une population n’ayant que peu bénéficié de “boosters” (20 à 25 % de cette population ayant reçu une dose de rappel en décembre) à ce même moment, à la différence du groupe 60-79 ans (près de 70 % de rappels réalisés). Ainsi, parmi les trois hypothèses précédentes, il est fort probable que cette baisse soudaine de gravité chez les plus jeunes se résume uniquement à la plus faible dangerosité relative du variant Omicron.

Agrandissement : Illustration 4

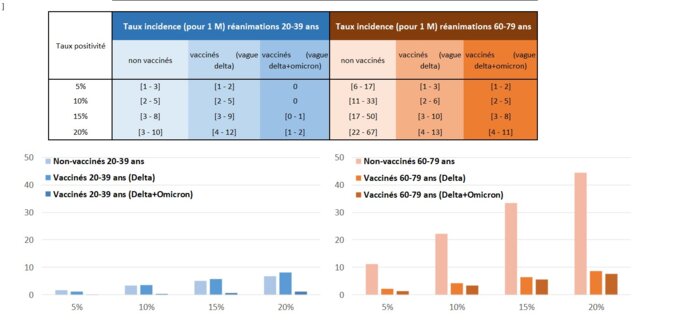

Il faut noter qu’au niveau des admissions en réanimation (figure 5), un apport quasi-inexistant de la vaccination chez les 20-39 ans lors de la vague Delta. La forte diminution observée par la suite, durant l’hiver 2021-2022, pourrait de nouveau être davantage attribuée à l’émergence du variant Omicron qui toucherait préférentiellement cette population. En effet, rien ne pourrait à ce stade expliquer une efficacité subitement accrue alors que le type de vaccin employé (essentiellement celui de Pfizer/BioNTech pour cette classe d’âge) n’a que peu changé entre les 2 vagues.

Agrandissement : Illustration 5

Pour conclure, il ressort de ces observations que la plupart des vaccins, actuellement disponibles et administrés, ne permet plus d’envisager le contrôle de l’épidémie, soit la réduction de circulation du virus, au sein de la population générale. Le gain en termes de réduction de risque de formes graves chez les 20-39 ans (et sans doute encore davantage chez les plus jeunes) semble assez limité, questionnant de nouveau la balance bénéfice-risque d’une vaccination massive au niveau de cette population. Par ailleurs, il faut souligner que ce même vaccin apporte une protection encore significative contre les formes graves (réduction de deux tiers des hospitalisations) chez les plus de 60 ans, ne serait-ce que par rapport au variant Delta qui n’a pas totalement disparu à ce jour. Il s’agirait ainsi du principal bénéfice de la vaccination, soit au final l’unique protection, bien que partielle, des personnes les plus vulnérables. Aussi, cette population la plus à risque demeurant globalement la même depuis mars 2020, elle seule devrait faire l’objet de mesures sanitaires particulières, adaptées au mieux afin de nuancer les restrictions souvent induites…