On dira que la semaine dernière était la semaine zéro et que là c’est la vraie première semaine. Parce que la semaine était complète et que j’ai rencontré tous mes élèves. Sauf la quinzaine d’absents ou d’inscrits entre temps bien sûr. On dira donc que j’ai rencontré 90% de mes élèves. J’ai bien envie de compter précisément ces chiffres mais cette semaine de rentrée est aussi celle où j’ai cassé mes lunettes et mon ordi donc niveau recherches en ligne c’est plus complexe qu’il n’y parait.

J’ai l’habitude de vous écrire comme une fusée, les mots s’enchainant les uns après les autres et en fait là je me suis réveillé discrètement pour faire mon affaire avec l’ordi de Marie et il se trouve que j’ai des choses à raconter mais que le thé ne fait pas encore son effet. On va donc y aller doucement.

Agrandissement : Illustration 1

Le rappel pour les retardataires : je suis professeur de philosophie et citoyenneté en région bruxelloise et ici je vous raconte ma semaine. Pas ce que j’ai mangé ou les concerts que j’ai vus ou les trucs à éviter sur Netflix mais plutôt ce qu’il se passe en classe, entre les murs disait l’autre. Un journal de classe où il faut raconter chaque jour et parfois il n’y a rien à raconter et c’est souvent là que c’est le plus intéressant. Je m’explique.

J’ai commencé lundi par un mauvais cours. Pour la première fois depuis deux mois je m’étais réveillé à sept heures, après une nuit à pas dormir parce que le stress de la rentrée il est universel, et ça piquait. J’avais la classe dont je suis cotitulaire, des petits d’entre 12 et 15 ans. Ils me jetteraient des briques à la gueule s’ils lisaient « des petits » mais bon, il y a bien un moment où il faut appeler un chat un chat. Il y a cet élève particulièrement, qui n’était pas là le jour de la rentrée, et donc je vais le voir en priorité, lui demande s’il a reçu un journal de classe, son horaire… Il me dit que non pour son horaire sauf qu’il est dans la classe, je me dis déjà qu’il y a un pépin – oui, je suis pas réveillé donc je pose des questions cons.

Il parle beaucoup. Du genre, beaucoup. Et à cet âge-là – lui en a douze, des années – eh bien il peut quand même y avoir cet écueil d’avoir une voix un brin trop aiguë parce que non muée, et aussi un rapport à la réalité un peu lointain, l’envie de choquer. Bref, premier jour, première heure, ils doivent remplir une fiche signalétique et au tout début j’ai mis, après Prénom et Nom, Pronom. C’est la deuxième fois que je fais cette fiche et je n’ai jamais eu d’élève mettant premier degré autre chose que leur genre apparent à cette ligne. Jamais mais à chaque fois ça occasionne une courte discussion, salvatrice selon moi, mais où c’est l’occasion pour moi de leur expliquer qu’on peut avoir une apparence féminine mais se sentir masculin et préférer un il à un elle. Je commence simple, aussi parce que j’ai toujours peur de dire une connerie ou qu’une personne se sentant visée elle condamne mon cours ou quelque chose comme ça. Donc, que des cisgenres déclarés dans mes classes.

J’en profite, mais ce moment est aussi celui de la distinction entre genre et sexualité. Parce que ça va très vite aller sur un « je suis pas gay moi » - quand ils n’utilisent pas le raccourci à deux syllabes – et alors là je vais leur expliquer qu’il y a d’un côté notre rapport à notre identité genrée et de l’autre notre attirance physique et nos pratiques sexuelles. Je trouve des pirouettes pour pas dire le mot sexe je crois parce que sinon ils sont comme les Minions qui disent fesse, avec un petit rire gras et content de soi qui résonne en B210.

Donc, le cours est mauvais parce qu’ils se connaissent un peu mais pas trop et je leur fais ce grand questionnaire plutôt que de faire une activité pour montrer que ce cours va être un peu fun. En fait, par ce cours je me suis maudit en m’accolant l’image du mec chiant qui vous fait remplir un sondage dans la rue en vous faisant croire que ça dure que deux minutes. Je renvoie aussi les élèves en échec à leur flemme d’écrire. C’est pas grave, rien n'est irrémédiable.

Le cours d’ensuite voit arriver dix primo-arrivants. Une chose intéressante avec ces élèves c’est qu’ils ont suivi une scolarité dans un autre pays et que donc parfois ils connaissent la philo voire même des auteurs. Je précise ici que je n’en ai pas dans mes classes mais qu’il y a aussi des élèves de dix-sept ans qui ne sont jamais allés à l’école de leur vie et qui arrivés ici se font apprendre à écrire, lire et tout le toutim. Qu’on s’imagine pas qu’ils sont tous bien-en-point. Donc cette classe arrive et en fait ils connaissent pas trop ma matière du coup on parle de ce qu’est la philo.

Je leur dis que la philo, moi quand mon prof me l’avait présentée à l’époque il m’avait dit ça. Tous les jours, on a notre vie. On se réveille, on mange, on s’habille, on va à l’école ou au travail, on passe la journée, on rigole peut-être, on s’ennuie, on rentre, on fait ses devoirs, on aide à mettre la table, on se couche. Tout ça, je leur montre en faisant les pédales d’un vélo qui avance avec mes deux mains. Puis je deviens un stewart et je mets mes paume face-à-face et je les fais désigner le fond de la rangée. Ca file, la vie, je dis. Eh bien le philosophe c’est celui qui fait un pas de côté. Il ne fait pas rien, peut-être il continue cette routine, mais il se demande pourquoi il fait ce qu’il fait. Il questionne. Et donc, un des outils, peut-être le plus important en philosophie, c’est la question. Et quand on pose une question, c’est qu’on est surpris, qu’on s’étonne. Ce qu’il faut en philosophie, donc, c’est s’étonner.

S’ensuit une toute première question où je leur demande ce qu’est le bonheur. Un premier me dit la santé et il m’a appris plus tôt qu’il travaille en tant qu’aide auprès de personnes âgées. Je me dis donc qu’il est confronté à cette problématique. Je leur dis oui, ok, la santé, mais est-ce suffisant ? Suffit-il d’être en bonne santé pour être heureux ? Ils rajoutent l’argent. Ok. Et après je les aiguille. C’est le début, ils ont du mal à parler, normal. Je leur dis qu’à l’école s’il n’y avait que les cours et l’apprentissage ce serait peut-être bof. Deux garçons ont des rires francs et chaleureux, souvent simultanés et après avoir pris la parole, dit quelque chose à tendance philosophique. Je leur dis, bah vous. Ok vous avez la santé, peut-être l’argent, mais vous deux, là, vous avez quoi en plus ? L’amitié. Ahhhhh. Oui. Fuse juste après l’amour du coup. Ca se précise.

Vient ma pause déjeuner, c’est lundi, et une réunion sur ce que c’est que le rôle de délégué et comment on organise les élections cette année. Parce que c’est nous, les professeurs de philosophie et citoyenneté, qui les organisons. Il représente, c’est pas le larbin, il défend ses camarades, il parle au conseil de classe, c’est pas le premier de la classe. Pour le coup on est sur le perspective citoyenne : plutôt que d’apprendre les subtilités du pouvoir en place, ils l’exercent et voient directement ce que c’est. Un peu de démocratie directe pour leur faire prévoir, voir avant, ce qu’il en sera plus tard. Vous inquiétez pas qu’à quatorze ans il y en a déjà qui ont intégré que ça ne sert à rien – non pas que ce soit le cas, mais je veux dire par là que la crise démocratique s’étend même au statut de délégué de classe, c’est dire.

Ce qui me fait penser que l’an dernier, un collègue avec qui on parlait pas mal avait une lecture critique qui est intense mais permet de réfléchir un peu à ce qu’on fait à l’école. On est censés donc préparer à la démocratie et face au fait que rien ne bouge dans l’école et que les jeunes ne sont pas forcément écoutés et que par exemple ça fait des années que ça réclame une fontaine à eau – comme dans je crois tous les établissements du monde – et que rien ne se passe eh bien on les prépare à la démocratie certes mais à la démocratie où rien ne bouge. On les prépare à l’impuissance démocratique. Dur, non ? Sévère je dirais même.

Je reprends les cours avec des primo-arrivants un brin moins causeurs et on a dix langues parlées dans la classe mais pas une commune. Je tente le français lent, expressif, mimé simultanément, mais ça marche pas. J’entame alors une double conversation en français et anglais. Il y a vraiment des moments où ça parait perdu d’avance. Mon activité c’est de leur faire raconter leurs vacances. Je commence par raconter les miennes et j’ai le malheur de dire qu’à un moment j’étais avec des potes et qu’on a joué de la guitare et chanté. Je le raconte mi français mi anglais et en anglais je ne dis pas we mais I. Oh la boulette. Un élève ne me lâche plus, il veut que je chante. Il est mignon quand il le demande, du style héhéhé je t’ai pris la main dans le sac, je t’ai écouté et t’as donné une info et là tu crois pas que tu vas t’en sortir comme ça.

Je tergiverse, un peu comme quand on négocie avant de sauter d’un pic rocheux pour atterrir dix mètres plus bas dans une eau dont on ne connait pas le fond. Je marche dans la classe. Réfléchis. Puis je me dis qu’ils ont tout le temps peur du ridicule, qu’iels se mettent à poil finalement quand je leur pose des questions philosophiques un peu intimes. Et donc je me dis que ça me parait juste qu’ils entendent mon chant par rapport à tout ce que je vais leur demander cette année. If the sky, above you, Should tumble down and fall, And nothing je bafouille. J’en ferai pas plus. J’ai oublié le reste des paroles de ce bon vieux You’ve Got a Friend. C’est rien mais c’était déjà énorme.

Je me trouve con l’heure suivante parce que j’ai un groupe de sept mecs et que je suis parti d’office avec l’idée qu’il allait falloir gérer des couillasses. Je les appelles des couillasses parce que c’est une classe que j’avais l’an dernier, leurs aînés, et par exemple ils boycotaient les cours tenus par des femmes. Ils s’alpaguaient de manière agressive et homophobe. C’était impossible de leur faire cours et ils pensaient incarner une forme de science infuse et comme on ne se ressemblait pas ils pensaient que je n’avais rien à leur apprendre. J’avais réfléchi par projet et dit : vous voulez vraiment faire un voyage scolaire ? Je vais vous aider à le faire dans ce cas. Chaque lundi ce sera notre activité. Toi, Bernardo, tu seras le chef de projet. Et ils avaient rien branlé, désireux juste d’aller à Marbella pour se toucher la nouille et faire des blagues de temps en temps comme quoi ils fumeraient du shit et baiseraient des meufs – quand ils disaient pas putes. Franchement, ils m’avaient pas émus quoi.

Et donc quand je vois sept mecs, ou huit, sur la liste de classe, je me dis que ça va être chiant mais en fait ils sont trop mignons. Ils racontent leurs vacances. Je leur pose des questions et ils n’y voient que de la curiosité qu’ils sont contents de satisfaire, pas de l’indiscrétion qui couperait tout dialogue possible. Je leur donne enfin leur feuille signalétique et pendant vingt minutes ils remplissent sérieusement, pas un bruit. Comme si c’était un examen. C’est presque trop.

Je reprends le lendemain avec une classe beaucoup trop nombreuse et des élèves que j’avais l’an dernier et j’y arrive pas. La mayonnaise ne prend pas je dirais et en fait au bout de trente minutes ils me disent qu’ils ne savent pas ce que c’est la philo. J’ai l’impression que j’ai eu cette conversation avec une collègue et qu’en fait je vais leur faire un devoir sur ce que c’est que la philo. Comment les faire sortir de leur torpeur en fait, c’est un peu le défi à relever. Sachant que comme l’an dernier je les ai en première heure et que c’est pas celle où j’ai la langue la plus déliée.

Suit une autre classe, une nouvelle classe, je veux dire une classe nouvellement formée où tout le monde ne se connait pas déjà. C’est les meilleures. C’est la rentrée, ils n’ont pas encore la conscience de classe justement qui leur ferait boycotter un cours ou juste parler sans fin entre eux. Ils écoutent, participent un peu, n’osent pas refuser les perches tendues. Pour leur dire ce que c’est que la philo je retrouve ma pirouette de l’an dernier. Vous avez des petits frères, cousins, sœurs, cousines tout ça ? Quel âge ? Vous voyez, cet âge où ils demandent tout le temps pourquoi ? Genre tu laves un truc et ils te demandent pourquoi puis tu dis que c’est sale puis ils te demandent pourquoi puis tu dis bah c’est mieux quand c’est propre puis ils te demandent pourquoi puis tu parles de microbes et de maladies puis ils te demandent ce que c’est et t’en arrives pour finir à de la métaphysique sur pourquoi les humains souffrent. En gros. Je leur dis que le philosophe fait la même chose. Il conserve cet état d’esprit et continue de questionner.

Je finirai ce catalogue par un parallèle entre mes lectures et ce qu’il se passe en classe. J’enseigne philosophie et citoyenneté, les deux au singulier. Je lis en ce moment des articles et livres sur ce que ça veut dire que d’enseigner la citoyenneté. Sur aussi, tout simplement, ce que c’est que la citoyenneté. Et une première chose m’intéresse, d’après un article de Charles Heimberg consacré à la question en Suisse : la distinction entre citoyenneté d’appartenance, que j’appellerai exclusive, et citoyenneté critique, que j’appellerai inclusive. La première serait celle de faire appartenir à une communauté, essentiellement nationale, et donc d’embrasser son système politique tout autant que ses us et coutumes. Pensez ici à l’avènement de l’enseignement de l’histoire géographie en France au lendemain de la défaite contre la Prusse. Il faut faire des Français qui ont une histoire et un territoire, qui portent ça dans leur sang et voudront le temps venu reconquérir l’Alsace et la Lorraine. Ce n’est pas exclusivement le projet, mais c’en est une grande partie. Pensez que Jules Ferry, tête penseuse derrière cet enseignement, est aussi celui qui défend le droit des peuples civilisés à coloniser ceux qui ne le seraient pas. Un peu désuet, vous en conviendrez, mais diablement d’actualité avec les questions droitardes de stigmatisation des communautés qui sont devenues par un abus de langage un singulier mot : le communautarisme.

L’autre citoyenneté, l’inclusive, s’intéresse elle au questionnement. Et je rebondis sur un échange en marge de l’AG d’Ecole en Lutte. J’enseigne philosophie et citoyenneté. Il y a donc d’un côté le questionnement philosophique et de l’autre la citoyenneté. La citoyenneté c’est alors plutôt de questionner, de se demander ce que c’est que de vivre ensemble, ce avec quoi on est d’accord et ce contre quoi on a envie de lutter. Pas donc un catéchisme laïc comme pourrait l’être le cours de moral mais plutôt une déconstruction où chacune et chacun pourrait se faire sa propre définition, dans un projet global de passer – survoler – des questions d’actualité pour s’en faire un avis propre.

Et donc, sur la question de l’identité il y a aussi cette idée de citoyenneté ouverte ou fermée. La population scolaire de 1870 n’a rien à voir avec celle d’aujourd’hui. J’ai des classes de primo-arrivants. Je me retrouve le dernier jour avec une classe qui ne se connait pas, en option. Je leur dis que, en binôme, chacun doit demander à l’autre de lui raconter ses vacances. Il faut donc d’une se déplacer pour se mettre côte à côte. De deux, parler. Ils sont impairs donc je me mets avec un élève. Les autres ne disent rien. Je dis ALLEZ. Je commence à bouillonner. Parler de vacances quand même. Bernardo, est-ce que tu connais le prénom de ton voisin ? Non. Eh bien demande-lui peut-être ? C’est Jean-Claude. Ok. Jean-Claude, tu connais le prénom de ton voisin ? Non ? Idem. Pfiou, ça va prendre du temps.

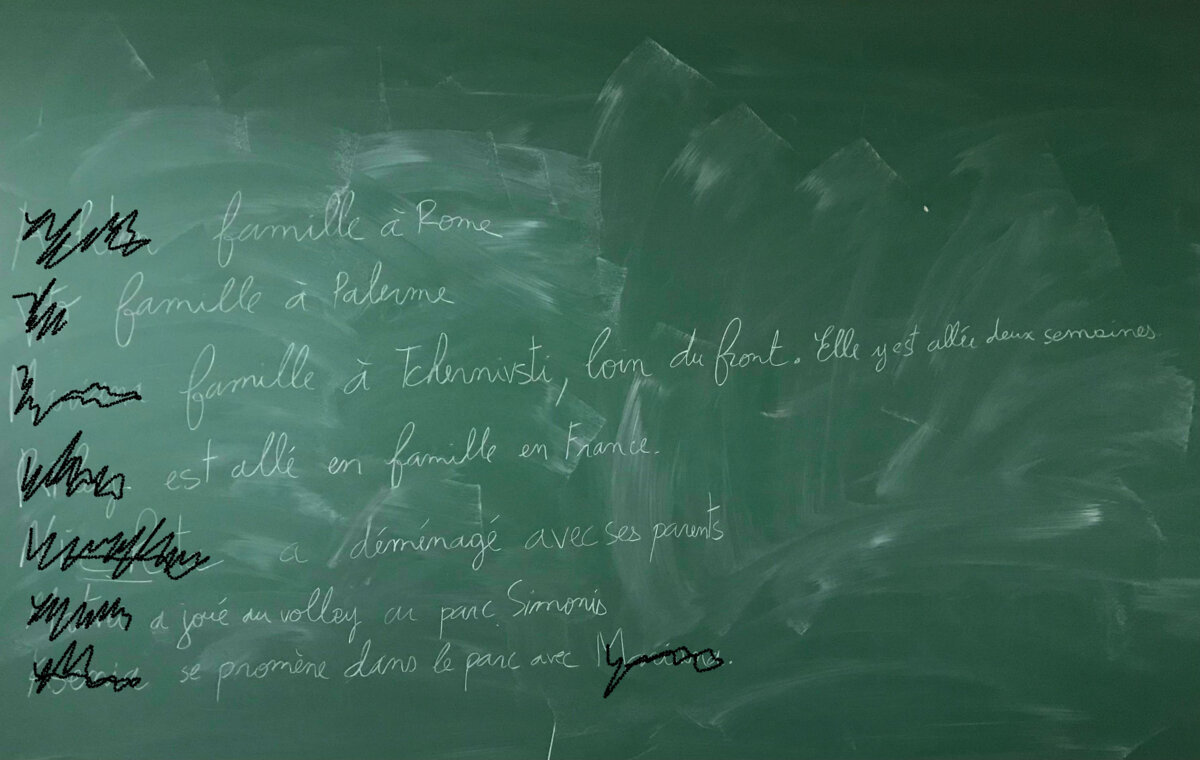

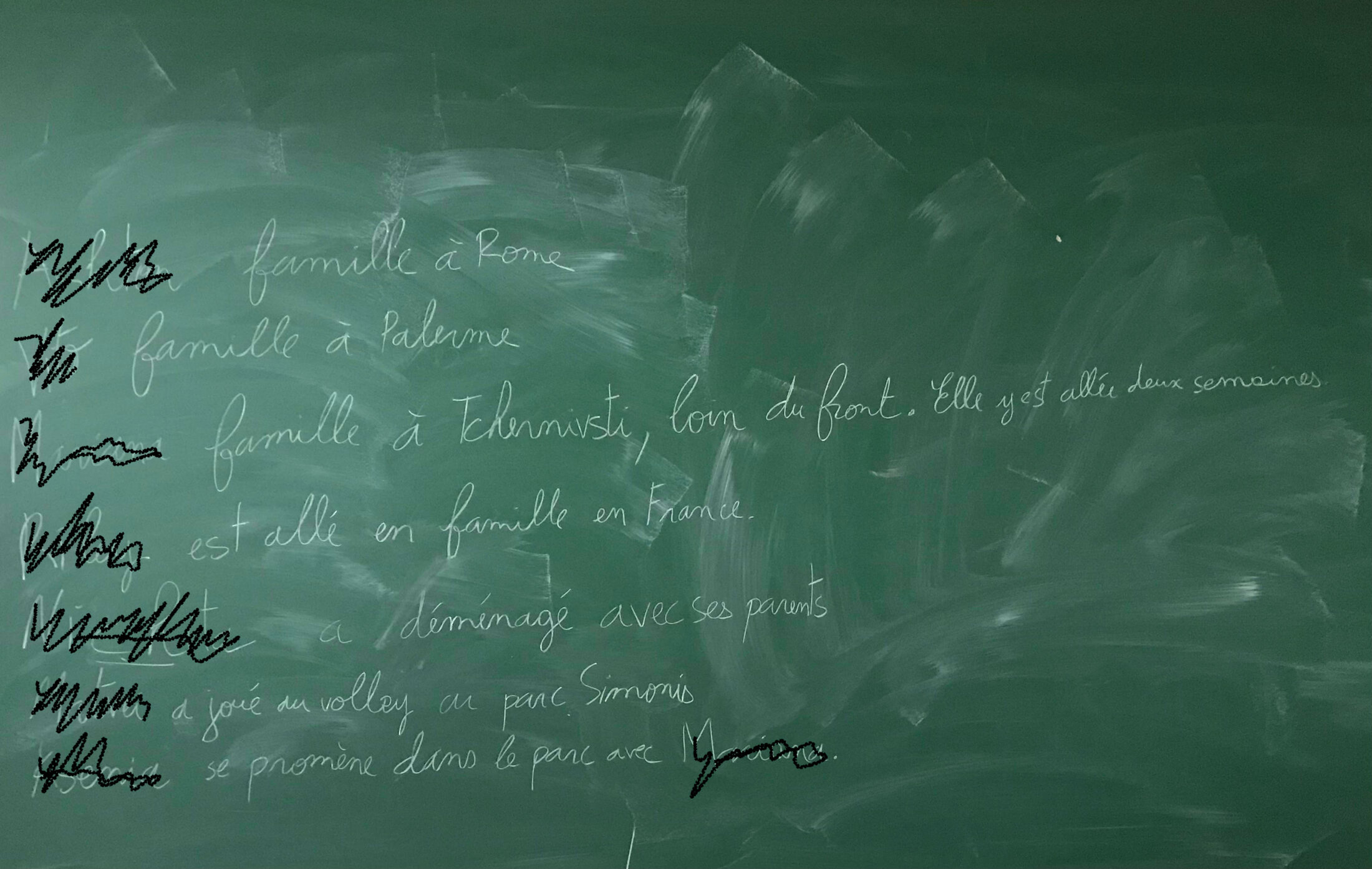

Plutôt que de faire chacun dans son coin je demande alors qui est parti de Belgique. Ah, deux en Italie, une en Ukraine. Ok. Un autre n’a pas bougé mais m’apprend qu’il est d’origine moldave. Un dernier est allé en France mais une seule fois. C’était la première. En vacances, en famille. Pas pour retrouver de la famille comme les autres. Je réfléchis. Sur sept élèves, six ont des origines extra-belges. Je demande au dernier s’il est 100% belge. Il sait pas trop, paraitrait qu’il a un grand-père lointain. Je dis lointain parce qu’il a l’air de pas le connaître mais en fin d’heure il vient me voir pour me demander ce que c’est les devoirs pour la semaine prochaine. Je lui dis qu’il n’y en a pas. J’ai dit à tout le monde que l’année prochaine on essaierait de faire une carte où on verrait d’où chacune et chacun vient. Quels hasards ont fait qu’on est aujourd’hui là, les migrations et leurs raisons.

Ils me voient pas venir c’est sûr. On fera ce grand travail et on verra bien ce qu’ils en retirent. Une citoyenneté ouverte sur le monde. Des citoyens du monde.