L’autogreffe de cellules souches hématopoïétiques [1] (ACSH - en anglais : HSCT) est aujourd’hui la procédure la plus efficace pour faire entrer durablement en rémission les 3 formes les plus connues de sclérose en plaques (SEP) : rémittente, secondaire progressive et primaire progressive. Dans certains cas, a fortiori quand elle est pratiquée suffisamment tôt, elle peut permettre une récupération au moins partielle du handicap. Autant dire un Graal pour des malades souvent condamnés à endurer un déclin neurologique irréversible.

Qu’est-ce que l’autogreffe ? Comment agit-elle sur la SEP et avec quels résultats ? C’est ce que ce billet propose d’aborder. Cette introduction en forme de plaidoyer pro-ACSH s’appuie sur deux types d’informations : d’une part, celles, objectives, issues de nombreuses études scientifiques démontrant l’avancée capitale que l’autogreffe représente dans le traitement de la SEP ; d’autre part, celles, inévitablement subjectives, formées de multiples expériences de la maladie - la mienne et celles de camarades d’infortune - qui pourraient assigner au rang d’impératif médical et éthique le développement de la pratique de l'autogreffe de moelle osseuse. Si seulement elles avaient un telle portée.

Pourquoi est-il si difficile d'y avoir accès, en France et ailleurs ? Ce délicat sujet ne sera ici qu’effleuré… jusqu’à de prochains billets.

La sclérose en plaques et ses traitements standards, en bref

Il existe un grand nombre de sites spécialisés grâce auxquels le lecteur pourra satisfaire sa curiosité sur cette maladie aux origines mystérieuses, à l’évolution imprévisible et en tout état de cause incurable. Sans doute sera-t-il prudent de privilégier les sites officiels, tel que :

Celui de l’assurance-maladie, ici

Ou celui de la société française de neurologie, là

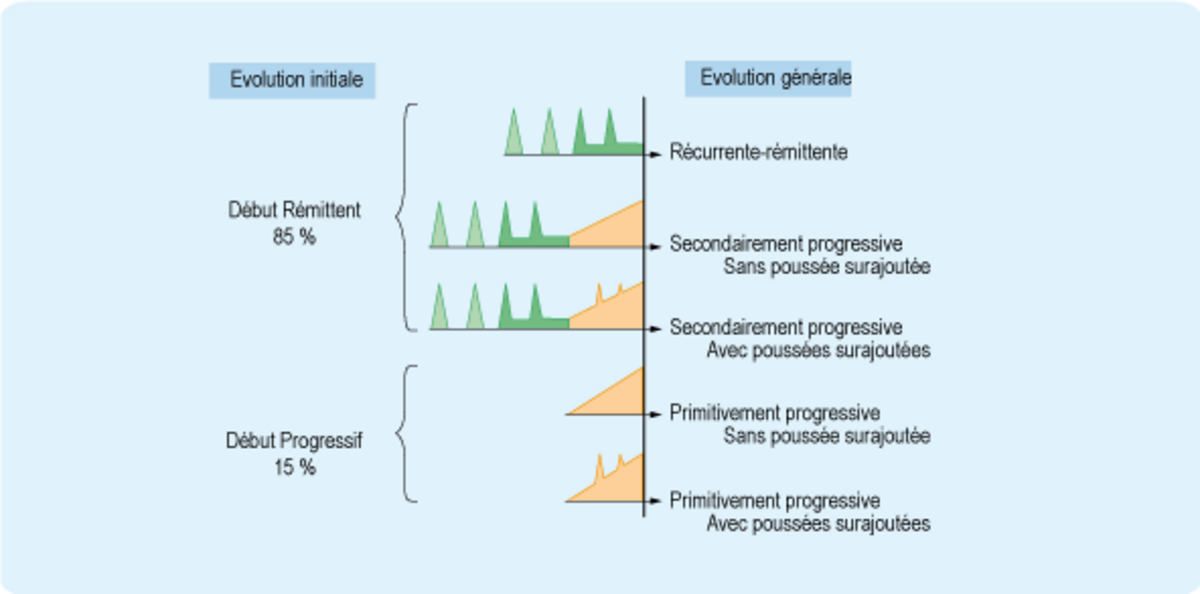

Et ci-dessous figure un schéma récapitulatif des différentes formes de SEP :

Actuellement, une quinzaine de traitements de fond de 1ère et 2ème ligne peuvent être proposés aux malade atteints de la forme rémittente, par laquelle débutent 85% des scléroses en plaques. C’est à ces traitements que peut être attribuée la stabilisation de la pathologie de certains patients qui voient leurs poussées espacées et les dommages retardés.

Ces médications sont toutefois sans effet sur l’évolution du handicap à long terme et le passage en forme secondaire progressive, qui intervient chez environ 50 % des patients après 15 à 20 ans de forme rémittente. Pour les personnes souffrant des formes progressives – primaire et secondaire - de la sclérose en plaques, il n’existe aujourd’hui aucune solution thérapeutique.

Une maladie à l'évolution imprévisible

« Oui mais moi je vis très bien avec ma SEP », peut-on parfois entendre affirmer des malades. « Il en existe des formes bénignes » avancent des neurologues. Mais le caractère imprédictible de la trajectoire de la maladie invite à manier avec précaution la notion de « bénignité ». En 2016, l’ARSEP [2] conclue ainsi une brochure sur les formes bénignes de la SEP : « A l’heure actuelle, il est encore difficile de définir et de prédire les formes bénignes de sclérose en plaques. Leur identification ne peut pas se faire dès le début de la maladie, mais seulement au bout de 10 ans d’évolution. De plus des études ont montré que les formes dites « bénignes » peuvent finalement progresser quelques années plus tard vers une autre forme de la maladie (….) En conclusion, les formes bénignes existent mais sont peu fréquentes. Il est probable que seulement 5 à 10 % des personnes malades aient une maladie qui n’évoluera pas au cours du temps. » [3]

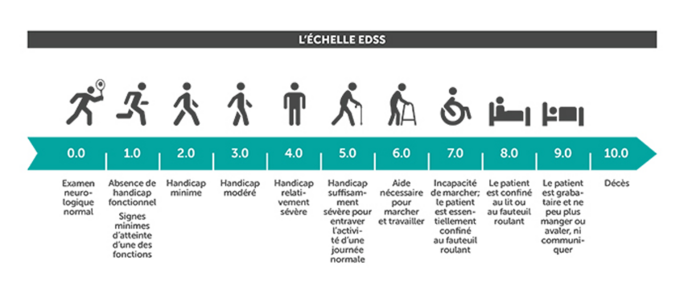

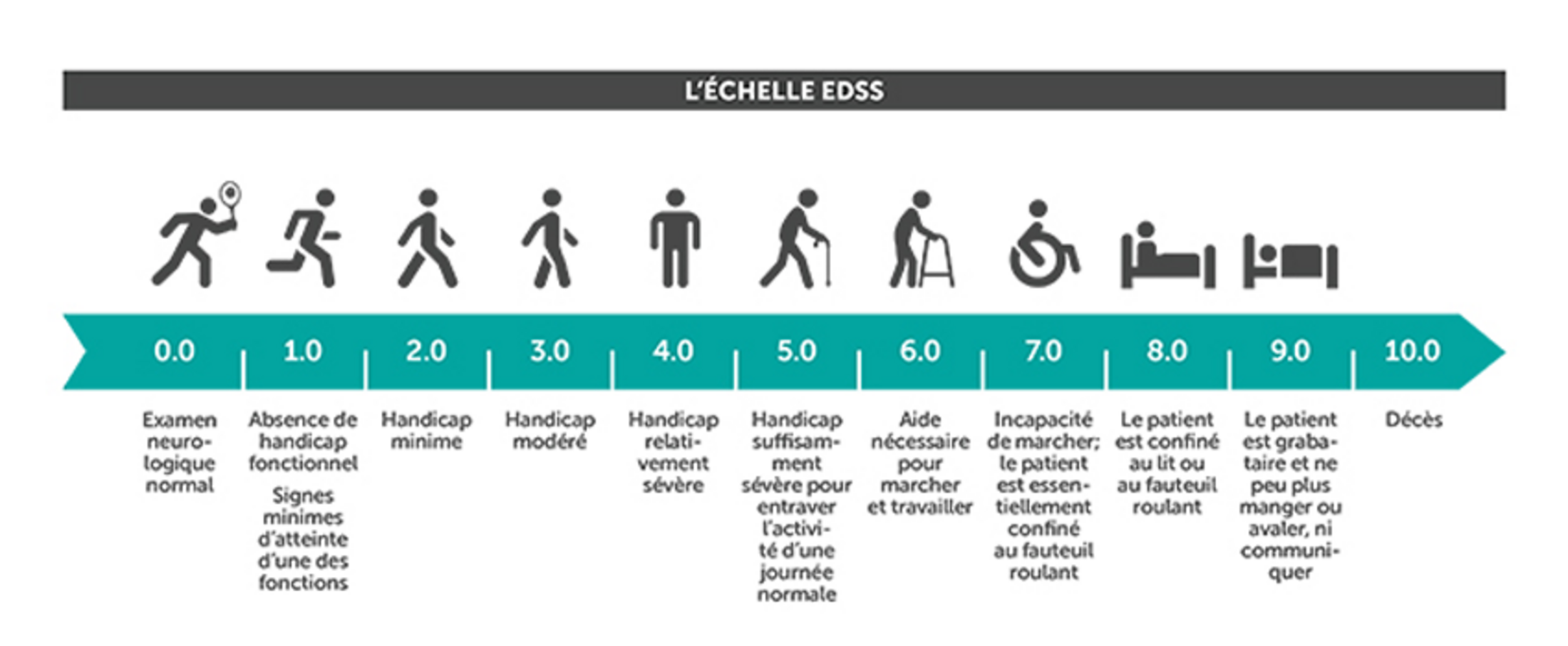

Ce qui signifie que parmi les 120 000[4] malades de la SEP décomptés en France à ce jour, entre 108 000 et 114 000 souffriront d’atteintes sévères, motrices, sensitives et / ou cognitives, susceptibles de les hisser bien trop haut sur l’échelle des niveaux de handicap de la maladie.

Agrandissement : Illustration 2

Mode d’action de l’autogreffe de cellules souches hématopoïétiques (ACSH)

Dans le cadre de maladies auto-immunes[5] comme la sclérose en plaques, l'ACSH consiste à "réinitialiser" le système immunitaire défaillant au moyen d'une chimiothérapie intensive suivie de la réinjection des cellules souches hématopoïétiques du patient qui reconstitueront un nouveau système immunitaire. Le pari ? Que celui-ci ne sera plus auto-réactif et que les malades seront libérés de la pathologie et de traitements au long cours souvent lourds, coûteux et non dénués d’effets secondaires parfois graves.

Cette procédure est donc radicale comparativement aux traitements de fond existants dont le mode d’action consiste à moduler ou affaiblir le système immunitaire altéré.

Il ne s’agit pas d’une approche standard pour la SEP, mais d’une procédure utilisée depuis 40 ans pour le traitement de certains cancers du sang (leucémies, lymphomes). Son positionnement à l’intersection de deux spécialités – hématologie et neurologie – participe à rendre difficile son accès aux "patients SEP".

Des résultats remarquables

L’ACSH est le seul traitement capable d’agir sur les formes rémittente et progressives de la sclérose en plaques en stoppant durablement l’activité inflammatoire et dégénérative.

Ainsi, 83,3 % [6] de malades de la forme rémittente n’ont pas eu de poussée dans les 4 ans suivant l’autogreffe et, 3 ans post-greffe, 78%[7] de patients souffrant de SEP secondaire progressive et 66%[8] de ceux atteints de SEP primaire progressive n’ont pas expérimenté d’aggravation de leur handicap.

Des résultats à plus long terme sont aussi tout à fait éloquents : en Italie, les données de suivi de 160 patients font état d’un taux de près de 60% de stabilité de la maladie 15 ans après une autogreffe, à raison de 82% pour les formes rémittentes et de 38% pour les formes secondaires progressives. [9]

Les sociétés savantes d’hématologie ne s’y trompent pas. En 2018, lors de la Conférence annuelle de l’EBMT[10], le Dr Burt (Hôpital NorthWestern, Chicago) s’est vu récompensé pour sa percée thérapeutique dans le traitement de la forme rémittente par autogreffe. En février 2019, la Société américaine de greffe de moelle osseuse a crédité l'ACSH du statut de procédure sûre et efficace pour les SEP rémittentes, recommandant que celle-ci soit dès lors considérée comme un traitement "standard" ; son action sur les formes progressives y est pointée comme moindre, mais pas nulle

Si l’ACSH est prouvée être plus efficace pour la forme rémittente que pour les formes progressives, et davantage pour la secondaire que pour la primaire progressive, elle constitue aujourd’hui, surtout si elle est pratiquée tôt, l’unique option thérapeutique contre ces formes dégénératives.

Par ailleurs, des méta-analyses mettent en évidence la supériorité thérapeutique de l’autogreffe sur les traitements de fond actuels, y compris ceux qui sont considérés comme les plus performants. A cela s’ajoute l’indéniable avantage qu’elle ne constitue justement pas un traitement de fond : pratiquée une seule fois, elle peut permettre aux malades d’échapper à une perpétuité de médications - ingestion de comprimés, injections sous-cutanées ou intramusculaires, perfusions en milieu hospitalier – et leurs effets secondaires. Avec, « accessoirement », pour incidence de réduire le coût financier supporté par les systèmes de santé.

Une procédure difficile d’accès

Fin 2018, entre 2500 et 3000 personnes atteintes de sclérose en plaques avaient bénéficié d’une ACSH dans le monde, dont 1280 en Europe et seulement 18 en France. Un article publié dans Le Monde du 13/02/2019 et intitulé : « Sclérose en plaques : l’autogreffe de moelle, une option négligée » [11] s’efforce d’éclairer les raisons du retard français. Les difficultés d’accès à l’ACSH ne sont toutefois pas circonscrites à l’Hexagone ; elles y sont seulement plus marquées. Les forums internationaux – notamment sur Facebook – regorgent de témoignages de malades se heurtant à des neurologues peu réceptifs à cette approche, et à des systèmes de santé inertes face à l’avancée pourtant majeure qu’elle représente pour le traitement de la SEP. Ainsi, alors que la procédure d'autogreffe est autorisée et mise en œuvre quotidiennement en cancérologie, alors que nous disposons de 25 ans de recul[12] dans son utilisation contre la sclérose en plaques, la communauté des neurologues estime que des essais cliniques sont encore nécessaires et privilégie les médicaments et biothérapies.

De fait, l’autogreffe n’est que très rarement proposée aux patients. Et partout, on observe une inversion inédite de l’initiative de traitement : des malades « neurologiques » engagés dans des démarches actives de recherche de solution thérapeutique se retrouvent en situation de demander à bénéficier d’une procédure « hématologique ». Rarement avec succès.

Or, quand on connait les résultats de toutes les études médicales et méta-analyses réalisées au niveau mondial ;

Quand on sait donc que, pratiquée dans les premières années des formes inflammatoires (SEP rémittente) et dégénératives (SEP progressives), l’ACSH est capable d’interrompre durablement (peut-être définitivement ?) le processus pathologique ;

Et quand on mesure les conséquences catastrophiques de la maladie sur des milliers de vies ;

On ne peut que réclamer avec force qu’il soit donné à l’autogreffe de moelle osseuse une place centrale dans les stratégies thérapeutiques proposées aux personnes malades de la sclérose en plaques.

© Tous droit réservés

[1] Les cellules souches hématopoïétiques sont fabriquées par la moelle osseuse et sont à l'origine des différentes cellules du sang : les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. L’ACSH est aussi appelée autogreffe de moelle osseuse.

[2] Fondation pour la recherche sur la sclérose en plaques

[3] https://www.arsep.org/library/media/other/docs_patients/Formes-benignes-de-SEP-mai-2016.pdf

[4] Le nombre de malades varie selon les sources. On peut aussi lire qu’il y a actuellement 100 000 personnes atteintes de SEP en France.

[5] L’ACSH constitue également un traitement efficace contre d’autres maladies auto-immunes : sclérodermie systémique, maladie de Crohn, lupus érythémateux disséminé, polyarthrite rhumatoïde,…

[6] Long-term outcomes of autologous hematopoietic stem cell transplantation with reduced-intensity conditioning in multiple sclerosis: physician’s and patient’s perspectives (2015) - Jury L. Shevchenko & Alexey N. Kuznetsov & Tatyana I. Ionova &Vladimir Y. Melnichenko & Denis A. Fedorenko & Kira A. Kurbatova &Gary I. Gorodokin & Andrei A. N

[7] Effect of Nonmyeloablative Hematopoietic Stem Cell Transplantation vs Continued Disease-Modifying Therapy on Disease Progression in Patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis – A randomized clinical trial (2019) - Richard K. Burt, Roumen Balabanov, Joachim Burman and al.

[8] Lymphocyte reconstitution following autologous stem cell transplantation for progressive MS (2017) - G Cull, D Hall, MJ Fabis-Pedrini, WM Carroll, L Forster, F Robins, R Ghassemifar, C Crosbie, S Walters, I James, B Augustson and AK Kermode

[9] A meta-analysis of autologous hematopoietic stem cell transplantation in MS. Allocution du Dr Mancardi au Congrès de l’Académie Européenne de Neurologie – Oslo, 2019

[10] Société Européenne de greffe de moelle osseuse

[11] https://www.mathec.com/wp-content/uploads/2019/03/LeMonde_Final-1.pdf

[12] C’est en 1995, à Thessalonique, en Grèce, que le premier essai clinique d’ACSH pour la sclérose en plaques a été conduit.