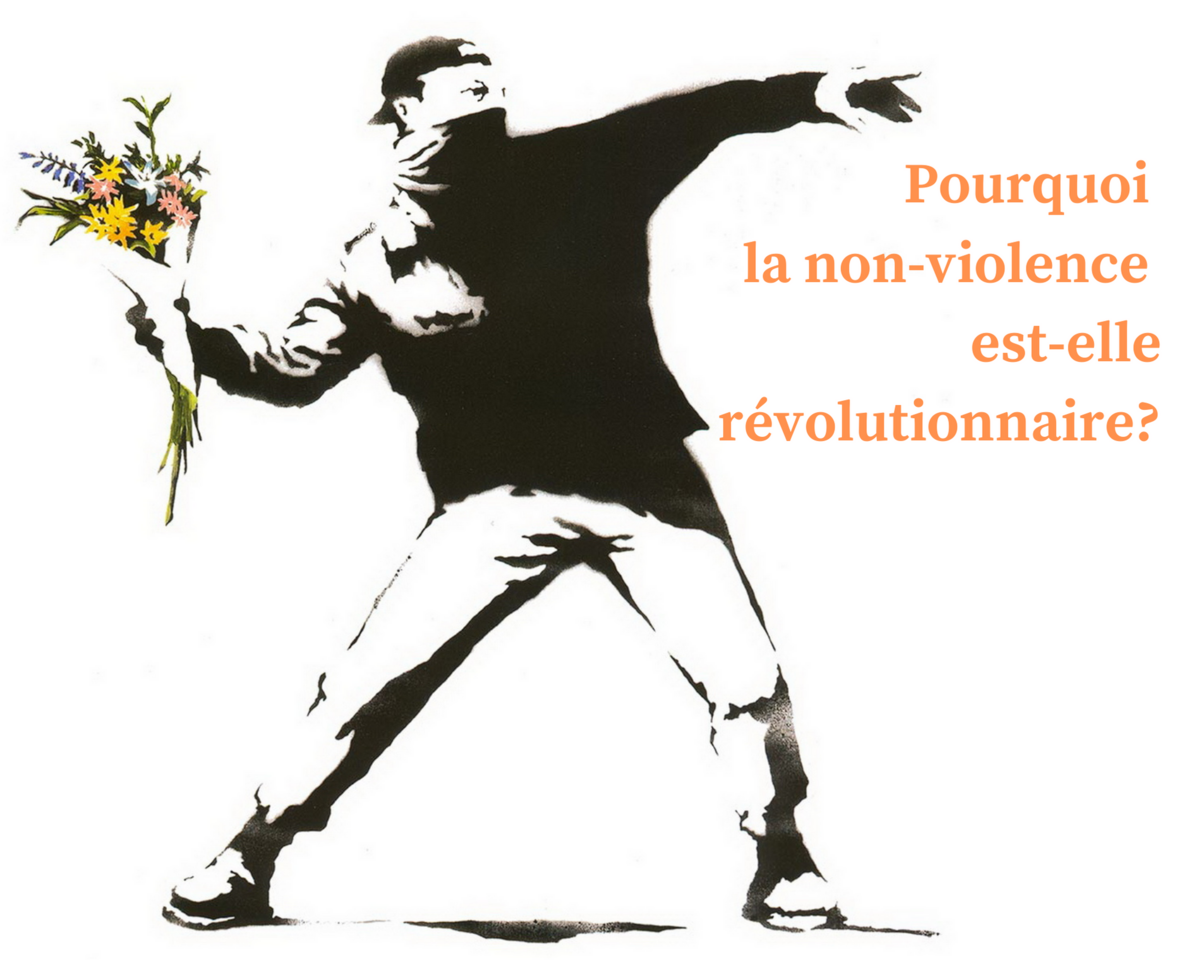

Agrandissement : Illustration 1

Ce travail, jusqu'à aujourd'hui relativement confidentiel en France est enfin traduit et publié en Français grâce aux éditions Calmann-Lévy(2). Cette recherche à caractère historique et statistique s'appuie sur une vaste base de données de 323 exemples de résistances violentes et non-violentes prises entre 1900 et 2006. Les deux chercheuses abordent notamment des résistances comme en Iran (1979), en Palestine (1992), aux Philippines (1986) et en Birmanie (1990). Leur conclusion est sans appel : les insurrections non violentes parviennent à leurs fins trois fois sur quatre, contre une fois seulement pour les violentes. En outre, les mouvements de résistance civile offrent une bien meilleure garantie d’un avenir démocratique.

Ce travail très documenté est un apport décisif pour le débat sur l’efficacité de la non-violence d’autant plus que ses conclusions restent nuancées. Certes 75% des résistances non-violentes ont atteint leurs objectifs (totaux ou partiels), mais cela signifie aussi que 25 % ont échoué ; le succès est d’ailleurs nuancé en fonction de l’objectif : par exemple l’étude montre que si l’objectif est un changement de régime, le succès (total + partiel) est au rendez-vous dans 83% des cas. Le taux de succès baisse pour une lutte contre une occupation (« seulement » 76% de succès !) et ce taux devient même nul si l’objectif est une sécession territoriale ; il faut dire que seulement 4 cas de mouvements non-violents de sécession ont été identifiés dans la base alors que les 41 sécessions violentes dans la base ont eu 32% de succès (total ou partiel). L’efficacité de la non-violence est analysée dans de nombreux cas de figure comme par exemple la nature du régime et la puissance de l’Etat auxquelles la résistance fait face sans modifier ces conclusions ; l’étude montre même que, plus le régime et l’Etat sont forts, plus on utilise des stratégies non-violentes. Logique, non ? Quelle que soit la région du monde où elle est utilisée, le taux de succès de la non-violence est toujours très supérieur, néanmoins c’est en Europe, aux Amériques et dans l’ancienne URSS que l’on observe le plus fort différentiel de succès avec la violence.

On peut reprocher à cette étude qu’elle date un peu car elle a été publiée il y a 10 ans aux Etats-unis, mais les deux chercheuses ont poursuivi leur travail et le poursuivent encore ; la préface de l’édition française écrite par Jacques Semelin(3), lui-même spécialiste de la résistance civile, resitue ces conclusions dans notre époque et il se prend à imaginer l’avenir ainsi : « [...] La crise sanitaire mondiale déclenchée par le Coronavirus en 2020 a cependant eu pour effet radical de tuer dans l’œuf toute manifestation publique. Des régimes ont d’ailleurs profité de cette pandémie pour arrêter leurs opposants. Le pouvoir de ce virus a été en somme plus puissant que celui d’un dictateur. Mais viendra le jour où les femmes et les hommes recommenceront à se rebeller et à résister. C’est dans leur nature. Sans doute des explosions sociales sont-elles à prévoir : certaines non-violentes mais aussi violentes.

François Marchand, co-président Non-Violence XXI

Pour en discuter et en savoir plus :

Non-Violence XXI vous propose une Télécauserie gratuite mercredi 24 mars à 18h.

Inscription obligatoire sur le lien suivant : https://zoom.us/meeting/register/tJYldOqgrDksE9wW1Wg75tbJYMgJtSabamfn

(1) Erica Chenoweth est professeure de relations internationales à Harvard. Spécialiste reconnue de l’étude des formes violentes et non violentes dans l’action politique, elle fait partie selon la revue Foreign Policy des cent penseurs les plus importants de la mondialisation. Maria J. Stephan est directrice de programme au sein d’un think tank américain, le United States Institute of Peace, qui a pour objectif de promouvoir auprès des décideurs politiques américains les intérêts d’une action en faveur des droits de l’homme.

(2) Pouvoir de la non-violence - Pourquoi la résistance civile est efficace ? collection « Liberté de l’esprit » - sortie le 24 mars 2021. 24.50€ TTC

(3) Jacques Semelin : Historien - Directeur de recherche émérite au CNRS