En janvier de l’année dernière, l’opposant au régime du Kremlin, Alexeï Navalny est rentré en Russie depuis l’Allemagne après son rétablissement d’une tentative de meurtre par empoisonnement. Suite à son arrestation à l’aéroport de Moscou, des manifestations se sont tenues dans toute la Russie. La réaction de l’État a marqué un nouveau tournant répressif tandis que les actions de la police lors des manifestations sont passées à un nouveau niveau de violence. Dans ce contexte, l’artiste et l’activiste Katrine Nenacheva a organisé un workshop en ligne. Avec l’aide de l’activiste Sacha Starost ainsi qu’avec les participant.es, elle a cherché à investir la question : comment réagir, agir et survivre dans le contexte de la violence policière et d’une politique anxiogène. À l’issue du workshop, K. Nenacheva a publié un « manifeste-instruction » adressé à toutes et à tous ceux qui se sentent affectés par la violence autour d’eux.

Aujourd’hui ce manifeste-instruction devient actuel comme jamais. Il peut servir à nous tous.tes, qui observons de près ou de loin la guerre en Ukraine, et dans le monde. Ce n’est pas nous qui nous sommes réveillés sous les bombardements de l’armée russe et qui subissons ses atrocités. Ce n’est pas nous qui devons quitter nos maisons et fuir la guerre. Cependant nous pouvons nous sentir affectés ou bouleversés par la violence militaire dont nous sommes témoins.

Ce que K. Nenacheva a identifié et manifesté de la situation d’une extrême violence policière en Russie, il y a maintenant plus d’un an, résonne fortement avec le contexte actuel de violence militaire en Ukraine qui ne concerne pas uniquement les citoyen.nes ukrainien.nes et russes, mais tous.tes les citoyen.nes européen.nes. C’est depuis ma perspective de chercheuse en histoire de l’art russe vivant actuellement à Paris que j’ai choisi, transcrit et traduit certaines parties du workshop que K. Nenacheva a organisés en février 2021 en les encadrant de mes propres commentaires écrits aujourd’hui.

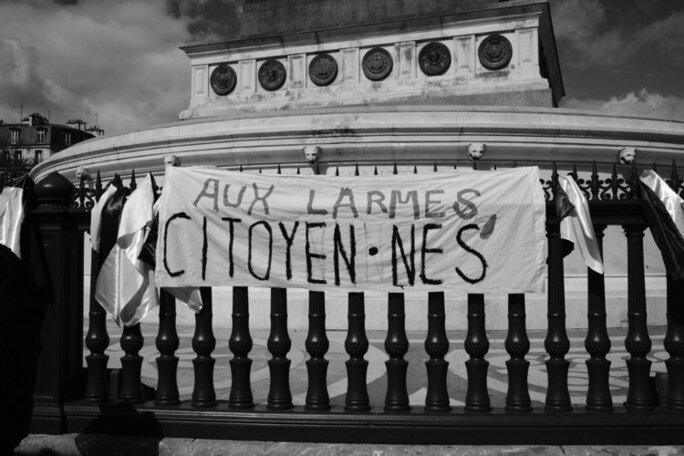

Agrandissement : Illustration 1

Menant une pratique activiste depuis 2015, Katrine Nenacheva déplace l’axe des actions politiques. En tant qu’artiste, elle ne les dissocie pas de la sensibilité humaine, des émotions et des affects. Pour elle, l’activisme politique ne se solde pas par des idées abstraites, mais reste fondamentalement ancré dans le vécu humain, dans sa fragilité. L’expérience éprouvante, voire traumatique que ses amis et elle-même vivent pendant la période des manifestations entre le 23 et le 31 janvier 2021 devient le point de départ pour un workshop qui cherche à en rendre compte et en tirer un plan d’action.

« Après la manifestation du 23 janvier, j’ai eu plusieurs communications difficiles. Certaines personnes ont pleuré parce qu’elles étaient témoins de violence, les autres – parce qu’elles l’ont vécue. Moi-même j’ai passé une partie de cette journée en larmes. J’ai été prise par une réaction hystérique au moment où j’ai vu que les manifestant.es elleux-mêmes ont commencé à utiliser la violence contre la police.

Même s’il nous semble que la violence qui nous entoure, est devenue une norme, le fait de l’observer nous affecte d’une manière ou d’une autre. Éprouver la peur, l’angoisse, l’anxiété dans cette situation est une réaction normale et saine.

Que vous soyez allés aux manifestations ou non, que vous ou vos proches soient arrêtés ou non, après la manifestation du 23 janvier on se retrouve tous dans le stress et dans l’angoisse permanente, on ne se sent pas en sécurité, on subit une pression et une violence psychologique. Il nous manque collectivement le sentiment de sécurité. C’est déjà angoissant en soi. Il y a une intimidation psychologique qui est menée en ce moment en Russie. De fait, c’est une forme de terreur présente dans toute la société.

Nous sommes toutes et tous touchés par ce qui se passe. C’est pourquoi la question se pose : comment pouvons-nous nous exprimer, exprimer notre puissance d’agir et réagir à ce qui se passe ? Comment pouvons-nous nous aider et renforcer les liens sociaux entre nous ? Que faire dans la situation d’une politique anxiogène ? Cela n’est pas écrit dans des manuels, cela n’est enseigné nulle part. Il n’existe aucune stratégie commune vérifiée. C’est pourquoi il est important de comprendre collectivement comment survivre dans ces conditions.

Moi aussi, je sens un désarroi, une incompréhension. Nous ne sommes pas partisanes de Navalny et nous n’attendons pas un signe de FBK (Fondation de lutte anti-corruption, une organisation fondée par Alexeï Navalny, ndlr) pour agir. Mais il nous importe de comprendre : comment nous pouvons continuer à faire quelque chose dans ce chaos en tant qu’humains agissant individuellement ou au sein des collaborations, mais indépendamment de partis politiques quels qu’ils soient. C’est pourquoi nous parlons de stratégies de survie. Il ne s’agit pas seulement d’intentions et d’actions politiques, mais aussi et surtout d’intentions et d’actions personnelles, psychologiques, sociales, artistiques. »

La conscience citoyenne et politique ne commence pas nécessairement par une identification aux demandes politiques concrètes. Elle peut naître de la simple nécessité de se situer dans un contexte troublant, de dresser les liens entre ce qui se passe autour et les manières dont cela nous affecte émotionnellement, mentalement, socialement. C’est au fond de nos affects qu’une puissance d’agir – agentivité – émerge. Même si on est loin des événements qu’on observe, on peut transformer les émotions que cela provoque en nous en actions et, par-là même, trouver un moyen de faire quelque chose face à la situation.

« L’agentivité, c’est la capacité d’agir de façon pro-active indépendamment [des avis] des autres. L’agentivité politique et citoyenne suppose une implication dans une réalité politique et la capacité d’entreprendre certaines actions, [même si elles ne sont que] personnelles et locales, en réponse aux situations de crise.

Je m’inquiète profondément que la protestation qui a commencé maintenant n’ait pas de subjectivité propre. Je vois les appels pour sortir dans les rues, [mais] les gens dans la foule n’ont pas de rôles et d’objectifs concrets sauf à se sauver de la violence ou à l’observer. Et pour ne pas se sentir impuissant, ne pas faire de burn-out, ne pas céder à la panique et à l’angoisse, mais pour être véritablement actif et opérant, il est très important de trouver cette subjectivité.

Le premier pas ici est d’apprendre à analyser ses réactions, à choisir des rôles concrets en fonction des situations et à entreprendre une action en réponse à elles. Pour pouvoir agir et influencer la situation politique, il faut d’abord trouver un pilier à l’intérieur de soi. C’est pourquoi il est important de prendre le temps pour une analyse de ses réactions face à ce qui se passe autour, c’est-à-dire d’abord de comprendre et analyser ses propres émotions. »

Tandis que les discours politiques appellent souvent aux actions en définissant et en attribuant les rôles que les citoyen.nes doivent jouer, K. Nenacheva renverse la logique : c’est à partir d’une prise de conscience des émotions personnelles face à un événement que chacun peut choisir ou élaborer son propre rôle et, en fonction de cela, passer à une action. L’artiste relie la faculté d’expression et d’action non pas à un rôle qui nous est assigné, mais à une réponse affective qui nous mène à dresser notre propre champ d’action.

Cette voie permet de concevoir l’action individuelle en dehors des étiquettes établies qu’elles soient politiques, sociales ou culturelles. Cette voie ne protège pas l’action du risque d’être récupérée par un mouvement politique auquel on ne s’identifie pas forcément. Mais elle permet à l’action de rattacher intrinsèquement les valeurs personnelles de chacun. Celles-ci peuvent alors se traduire en actions indépendamment des structures politiques existantes et formatées. Quand les valeurs de chacun se mettent en œuvre à travers son agentivité individuelle, elles contribuent à une pluralité des forces qui animent la société et lui donnent un vecteur de développement.

« Lors du workshop, nous avons proposé aux participant.es de se rappeler des émotions qu’iels ont éprouvé pendant la période des manifestations, puis, d’essayer d’identifier un sentiment qui était le plus fort, le plus nouveau et le plus désagréable. Il est important de faire ce bilan car on peut et on doit continuer à travailler avec ce sentiment.

Nous proposons de définir un ou des sentiments que vous voulez garder avec vous pour l’utiliser comme une force conductrice, comme un moteur. Cela peut être des sentiments positifs comme, par exemple, le sentiment d’union avec d’autres manifestants, mais cela peut être aussi des sentiments négatifs comme l’agressivité, la rage, la déception, la colère, la haine etc. Il est important de partager ce sentiment avec les autres. Vous pouvez essayer de trouver des personnes avec qui en discuter. C’est mieux de le faire à vive voix et non sur les réseaux sociaux. (S’il y a des sentiments et des affects compliqués, il est important de demander de l’aide aux spécialistes.)

En plus de nommer et de partager les sentiments, on peut aussi les traduire en actions. Cela concerne également les émotions et les sentiments négatifs. On peut et on doit les canaliser dans des actions constructives. Pour cela, chacun doit réfléchir à la direction qu’iel voudrait donner à ses actions en fonction de ses propres valeurs, connaissances, compétences, maîtrises etc. »

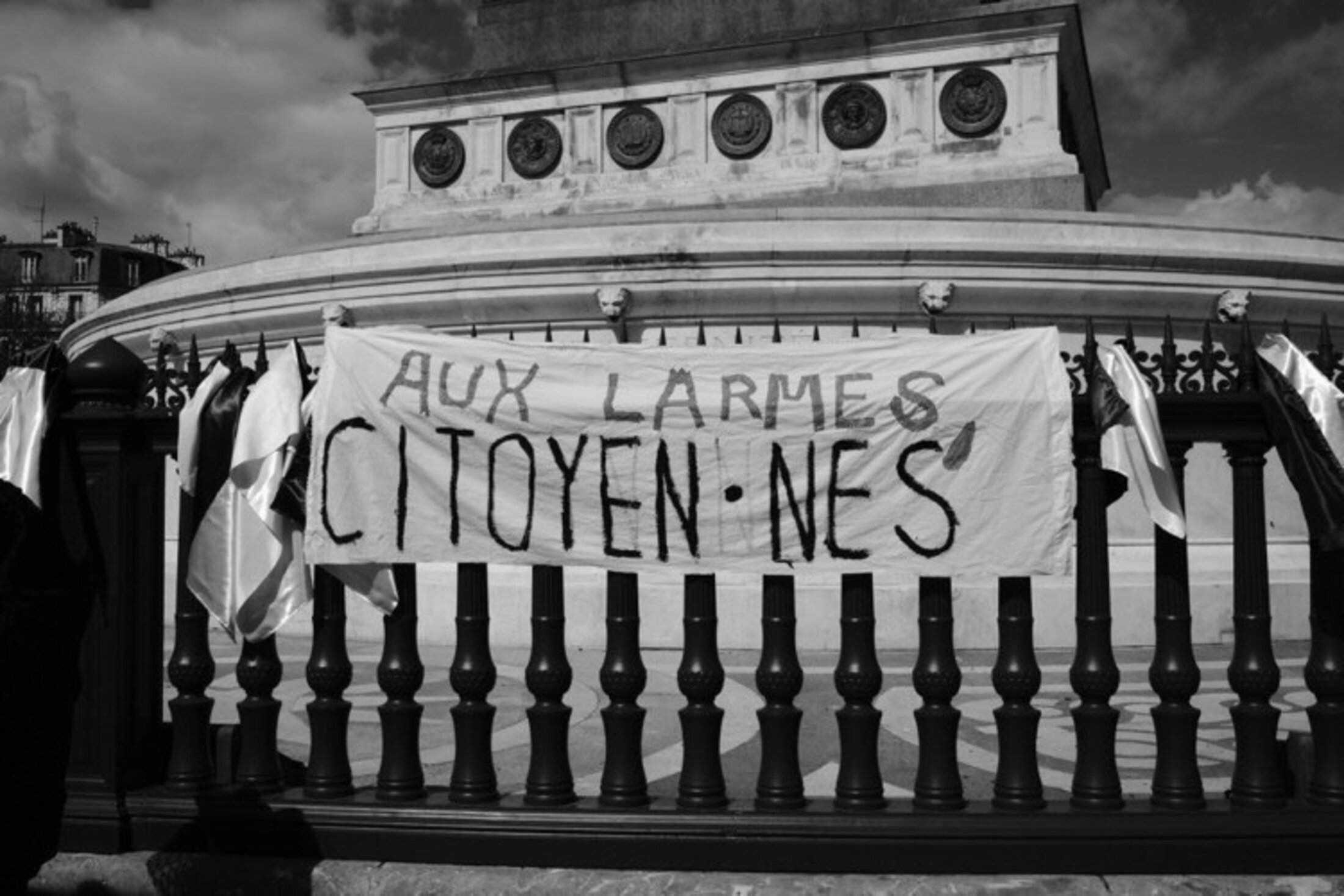

Agrandissement : Illustration 2

Les émotions et les affects constituent un facteur qui unit face à la violence d’État. Cette union par affect devient plus importante qu’une union par un programme politique. S’unir émotionnellement signifie tisser des liens à partir de ce qui touche profondément à la nature humaine de chacun. C’est un acte de partage personnel et interpersonnel qui précède tout implication idéologique. Ainsi, il ouvre un champ de rencontre entre les subjectivités singulières. Comment retrouver ce terrain de rencontre, comment le construire à l’intérieur de soi-même ?

« Pour le workshop, j’ai préparé un schéma qui peut aider à élaborer son propre plan stratégique. On peut y distinguer les stratégies, personnelle et collective.

Dans la stratégie personnelle je distingue plusieurs pas que j’ai nommé à la façon d’un questionnaire :

- Moi et actualités : comment je consomme l’information ;

- Moi et mes sentiments, émotions : comment je les identifie, définis, analyse ;

- Moi et l’avenir : quels changements sont importants pour moi personnellement, sur quelles valeurs ils sont fondés, quelles personnes à côté de moi partagent les mêmes valeurs, comment je vois l’avenir de mon pays dans un an ;

- Moi et les risques : ce à quoi je suis prêt.e, ce que je dois apprendre, les compétences que je dois encore acquérir ;

- Moi et mon rôle dans les événements : ce qui me semble important à faire, les manières dont je peux mettre en œuvre mes connaissances et compétences.

La stratégie collective, quant à elle, suppose la participation dans les pratiques des communautés. On peut évoquer des exemples historiques tels que community watch ou encore policing du Black Panther Party. Les pratiques des communautés peuvent être très différentes, mais dans tous les cas elles supposent le travail avec d’autres personnes ou des groupes de personnes selon un certain principe que ce soit le principe de proximité géographique, d’identité, d’intérêts communs ou d’expérience partagée. »

Nous appartenons tous.tes à la communauté humaine. Même si les événements violents semblent se passer loin de nous et ne pas nous toucher directement, ils nous atteignent quand-même par une répercussion des activités économiques, des valeurs, des idées, des modes de communication qui sont au cœur des vies humaines liées plus que jamais dans le monde globalisé. En prenant connaissance des actes de violence qui se passent près de nous ou loin de nous, nous y devenons liés par cette connaissance même. Il est important de ne pas en faire abstraction, mais d’inclure le destin des gens qui subissent directement les conséquences des violences dans notre horizon de pensée.

Inclure les autres dans son horizon de pensée et revoir son mode de vie dans cette optique – voici ce qui peut produire des liens durables de soutien et de solidarité.

Le « manifeste-instruction » que Katrine Nenacheva a rédigé à l’issue de son workshop résume l’atmosphère du tournant répressif qui s’est produit en Russie il y a plus d’un an et propose d’articuler des marges de manœuvres qui y étaient encore possibles pour les citoyen.nes. Mais au-delà du contexte socio-politique précis, elle pose une question plus large sur les manières de concevoir son agentivité et sa subjectivité politique en les reliant non pas aux intérêts à défendre mais à la fragilité humaine face à la violence. L’artiste-activiste rattache la nécessité d’une action politique au souci de survie émotionnel et psychologique (qui souvent va de pair avec une survie physique) dans les circonstances d’exposition à la violence et de répressions. Par-là même, elle la protège d’une déshumanisation et l’ouvre à la création des liens sociaux sur un champ non balisé par des idéologies. Ainsi, l’action qui est menée en réponse à une violence vécue ou vue se nourrit des liens de solidarité et d’empathie humaine.

//////////

Katrine Nenacheva

MANIFESTE – INSTRUCTION sur la réaction à la violence, sur la puissance d’agir et la solidarité

Quand on apprend les actes de violence des actualités ou en écoutant les récits des amis, on devient involontairement témoins de la violence […]. On peut éprouver la tristesse, l’impuissance, la honte, la haine, la fatigue et, bien sûr, la peur : [on peut avoir peur] parce qu'on a exprimé sa position et son opinion [ou] on peut avoir peur en agissant d’une certaine manière. Sentir tout cela est normal et sain pour chaque personne, tandis que penser que l'information sur les actes de violence ne nous affecte pas est plutôt une réaction de défense.

Quand on observe la violence dans le flux d’information et n’y réagit pas, on prive soi-même de la possibilité d’exprimer son agentivité, c’est-à-dire la possibilité d’agir de manière autonome, indépendamment des gens et des circonstances qui nous entourent. En perdant la possibilité d’action personnelle de cette manière, on perd également la possibilité d’action collective et, ainsi, on devient véritablement impuissant.es et inutiles dans l’aspiration commune des changements. Notre corps social commun devient inerte.

Dans le témoignage de la violence, on distingue quatre rôles :

- « je ne réalise pas ce qui se passe, et je ne peux pas influencer »,

- « je ne réalise pas ce qui se passe, mais je peux influencer »,

- « je réalise ce qui se passe, mais je ne peux pas influencer » (le plus pénible),

- « je réalise ce qui se passe, et je peux influencer ».

Plus souvent, on se retrouve dans le troisième rôle. Notre objectif : à travers les pratiques de dialogue, de réflexion, de solidarité passer au quatrième rôle – « je réalise ce qui se passe et je peux influencer ». C’est dans cette position qu’on peut trouver un appui.

QUE PEUT-ON FAIRE ?

1. Prise de conscience

Malheureusement, l’observation de la violence pendant les manifestations et la violence elle-même est une pratique très courante pour nous. […] Chaque fois quand on voit une vidéo ou une actualité montrant les forces d’ordre battre les gens, il est important de se poser les questions :

- Que vois-je et quelles émotions cela évoque en moi ?

- Pourquoi me sens-je ainsi et que se passe-t-il avec ces émotions par la suite ?

- Avec qui et comment je partage ces émotions et sentiments ?

- Que fais-je en réponse ?

2. Découverte de la puissance d'agir

Après avoir pris conscience des émotions qu’on a éprouvé quand on a témoigné d’un acte de violence, il est de nouveau important de se poser les questions tout en s’appuyant sur l’objectif d’une action-réponse locale :

- Que peux-je faire dans les circonstances actuelles ?

- Quelle expérience, quelles pensées, idées, compétences personnelles peux-je mobiliser ?

- Avec qui peux-je partager cette action ?

- Y a-t-il près de moi des personnes avec une expérience similaire que je peux soutenir ?

3. Manifestation de la puissance d'agir

Élaboration des variants d'actions locales en fonction des réponses à ces questions.

Voici comment moi-même je découvre ma puissance d'agir.

Je sens que ce qui m’oppresse le plus, c’est quand les manifestant.es deviennent elleux-mêmes auteur.rices de la violence et se battent avec la police. Je sens beaucoup de rage et d’agression. Que peux-je faire ?

- parler de ces émotions dans ma communauté / milieu ;

- faire tout ce que je peux pour de ne pas multiplier les communications agressives dans ma vie ;

- partager mes émotions / demander du soutien ;

- créer une instruction comment surmonter l’agression, la diffuser dans les réseaux sociaux, à la manifestation, dans mon immeuble etc. ;

- organiser une discussion / un workshop pour parler avec les gens des réactions face à la violence ;

- faire une donation ou devenir bénévole d’une organisation de soutien et en faire appel auprès des proches ;

- écrire des lettres aux prisonniers politiques.

Autres variantes :

- parler avec les policiers dans la ville, leur écrire des lettres personnelles en décrivant ses émotions […] ;

- soutenir les personnes dans votre milieu qui ont subi une violence ;

- respecter une hygiène informatique : souscrire à 1 chaîne d’information à laquelle vous faites confiance, regarder le flux d’information 1-2 fois par jour à une heure précise, vérifier les informations en mobilisant la conscience critique ;

- se focaliser sur les informations positives concernant la protestation et la solidarité […].

Il peut y avoir autant de variantes que de personnes qui décident de réfléchir sur ce qui se passe […]. Je suis très reconnaissante à toutes et à tous ceux qui expriment leur volonté de dialogue, qui prennent soin de leur propre agentivité et état psychique et qui aspirent à une résistance consciente à travers des actions locales.

Workshop (extraits) et manifeste-instruction : Katrine Nenacheva

Traduction et commentaires : Natalia Prikhodko