Quelque part sur Internet existe un territoire de 250 kilomètres carrés dans lequel des individu·es se regroupent en communautés pour simuler une fiction survivaliste. Dans ce « jeu » vidéo, les réalisateurs de Knit’s Island ont passé 963 heures, à la rencontre des individu·es qui le peuplent.

À trois, ils composent un film dans cette virtualité, se présentant aux joueurs et joueuses comme une vraie équipe de documentaristes : tournage en cinéma direct, travellings, entretiens, champ/contre-champ... Pour Aurélien Marsais, programmateur au Festival Vision du Réel qui a primé le film en 2023 « Le tout crée un film fascinant, dans un dispositif qui rappellerait une version 2.0 d’un Peter Watkins, prenant place dans la "zone" de Stalker, de Tarkovski. »

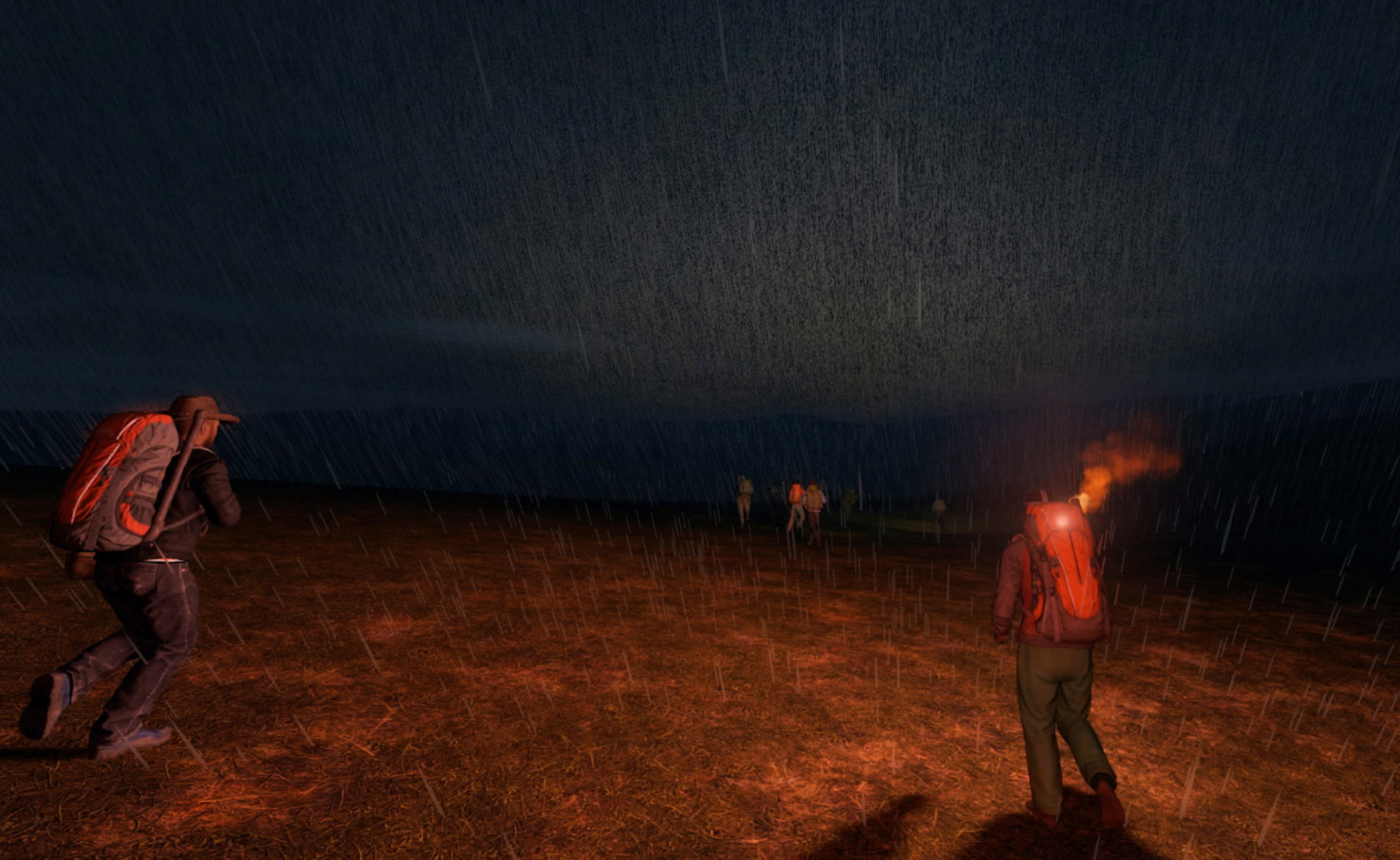

La frontière, pourtant physique et évidente, entre la virtualité et le IRL [in real life, la vraie vie] se brouille au fil des rencontres. Ce paysage rural postapocalyptique et mystérieux se dévoile alors comme un espace où l'on partage des histoires, des idées et des amitiés.

Peu à peu, les joueurs et joueuses laissent tomber les masques pour dévoiler leur réalité, leur quotidien, leurs relations d'amour et d'amitié. Mêlant leurs souvenirs du jeu aux histoires de leur vie réelle, un groupe va nous emmener dans une marche aux confins d'internet. Jusqu'aux frontières du jeu, à la recherche des limites de cet endroit, le film explore les premiers pas de la virtualisation de nos existences et nous questionne sur le devenir de notre monde.

« Si certain·es participant·es y voient ici un échappatoire à leur quotidien, d’autres y déploient leurs fantasmes les plus troublants, dans une forme de préparation inquiétante à un futur apocalyptique. Cette mission périlleuse des trois réalisateurs prend la tournure d’une enquête sur la virtualisation de nos vies, les limites et possibilités d’un métavers. » expose encore Aurélien Marsais.

Agrandissement : Illustration 2

***

Entretien avec les réalisateurs

Comment vous est venue l’idée de ce documentaire ? Quel en a été le processus et quand s’est-il amorcé ?

Guilhem : On s’est rencontrés à l’école des Beaux-Arts de Montpellier en 2017. Nous avons alors formé un groupe de recherche autour de la captation d’images dans des jeux vidéo et réalisé Marlowe Drive, un film de 35 minutes, tourné en quelques mois dans le jeu en ligne GTA V, qui se déroule à Los Angeles. On a eu comme un déclic la première fois où on a croisé un joueur qui n’utilisait aucun des mécanismes proposés par le jeu et qui ne faisait vraiment que se balader. Quand on a vu qu’il était possible de s’arrêter dans un jeu pour simplement contempler le paysage et regarder autour de soi - de ne pas jouer en fait - de se poser avec des gens dans un monde virtuel, de s'asseoir, de discuter et parler d'autres chose, on s’est dit que c’était peut-être possible de faire un documentaire ici. On n’était pas les premiers à le faire, mais il y avait clairement en face de nous tout un nouvel espace à explorer et documenter.

Ekiem : On suivait une intuition en quelque sorte. Le virtuel est un espace qui fait désormais partie de notre réalité. Il reflète des problématiques contemporaines liées à l’identité, à la réalité et propose de - nouvelles formes et réflexions sur notre société. Le jeu vidéo est l’expression la plus directe, la forme la plus palpable du virtuel. A la base, tout simplement, il y avait l’envie et le besoin de partir à la rencontre des gens qui peuplaient ces espaces, pour comprendre comment ils passaient leur temps là-bas.

963 heures de tournage, c’est énorme. Quand avez-vous su que vous aviez assez de matière ?

Agrandissement : Illustration 3

Quentin : 963, cela correspond au nombre d’heures que nous avons passé à jouer, pas au temps de tournage. Nous avons passé environ quatre ans à jouer au jeu et nous avions au bout du compte près de 170 heures de rushs. Nous avons su que nous pouvions arrêter le tournage après avoir filmé ce qui devenu l’une des scènes de fin du film, avec l’un de nos personnages principaux, Reverend Stone, lorsqu’il nous révèle sa véritable identité, se met à nu avec ses propres difficultés, ses rêves et ses espoirs.

Comment s’est passé le montage avec autant d’heures de rush ?

Ekiem : Avant le visionnage des rushes, nous avions plus ou moins identifié les principaux personnages qui allaient faire avancer l’histoire. Pendant le dérushage, nous avons donc concentré notre attention sur ces moments et nous avons réécrit le film en suivant la chronologie de l’expérience telle que nous l’avions vécue au tournage. Nous avons monté le film pendant seize semaines, avec Nicolas Bancilhon, un monteur qui avait déjà monté des premiers films et qui n’avait jamais joué à un jeu vidéo : le combo idéal pour nous. Nicolas s’est totalement immergé dans cet univers pour le comprendre et l’articuler, avec notre collaboration. Il fallait réussir à parler au spectateur n’ayant jamais joué à un jeu vidéo, à commencer par faire comprendre comment il était possible de « filmer » par exemple, et en même temps réussir à le projeter dans un monde à échelle humaine, malgré l'écran et la couche de virtuel.

Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous êtes répartis les rôles au tournage ?

Agrandissement : Illustration 4

Ekiem : Dans Marlowe Drive, j’avais déjà commencé à parler aux gens et à aller à leur rencontre. J’étais un peu le passeur entre le spectateur et les joueurs. On a repris cette idée dans Knit’s Island avec l’idée de recréer un dispositif documentaire plutôt classique, alternant cinéma direct et interview. Chacun d’entre nous pouvait techniquement enregistrer et filmer, grâce à la vision de son avatar, mais on aurait eu beaucoup trop de matière en faisant ainsi. On s’est dit qu’il fallait trouver un dispositif pour organiser l’ensemble.

Guilhem : L’équipe de tournage était assez réduite. On était seulement tous les trois. On avait tous une double casquette, entre réalisateur, technicien et cadreur. La répartition s’est faite assez naturellement, par affinité. Ekiem en interlocuteur principal, Quentin comme premier cadreur et moi comme technicien. Ces rôles étaient utiles à l’extérieur mais aussi à l’intérieur du jeu. Une journée de tournage type commençait par de la préparation, en dehors du jeu, pour travailler les questions que nous allions mener en interview le soir. Une fois à l’intérieur du jeu, il fallait absolument trouver à manger, à boire, des vêtements, des lumières pour s’éclairer. Il fallait aussi éviter de tomber malade, trouver des médicaments, il fallait qu’on soit paré à toute éventualité pour pouvoir tenir sur la durée. On devait d’abord jouer au jeu pour assurer notre survie, se plier à ses mécanismes, puis filmer.

Quentin : Une interview pouvait parfois durer quatre, cinq heures. Et ces interviews demandaient beaucoup de préparation.

Agrandissement : Illustration 5

Le simple fait de se rendre sur le lieu de tournage nous prenait énormément de temps. Le jeu est conçu comme une simulation, très difficile à jouer. Il n’est pas fait pour rendre la vie facile aux joueurs et encore moins pour quelqu’un qui voudrait filmer à l’intérieur. Il arrivait assez souvent qu’on soit à deux ou trois heures de marche de notre personnage. Etdonconmarchaitdanslejeupendanttrois heures. Et parfois, au bout du compte, votre personnage n’est même pas là, il ne s’est pas connecté et on a perdu une journée entière.

Ekiem : Il fallait également composer avec la façon dont le jeu est structuré et notamment les mises à jour qui compliquaient notre travail. On a par exemple eu droit à une mise à jour très embêtante : les développeurs ont rajouté une buée qui sortait de la bouche des personnages quand il faisait froid. On s’est donc retrouvé avec une espèce de fumée qui venait sur le devant de l’écran quand on filmait. On a dû trouver des parades. Il ne fallait par exemple pas que notre personnage-caméra (Quentin) puisse avoir froid. On devait systématiquement faire un feu à côté de lui pour qu’il soit toujours au chaud et qu’il puisse filmer sans cette buée. Il y a plein d’anecdotes de tournage qui sont assez drôles sur ce qu’on était obligés de faire pour réussir à filmer. Parfois Guilhem devait aller en urgence tuer deux ou trois moutons pour qu’on puisse continuer à tourner la scène (rires), sinon la caméra ou mon avatar allaient mourir de faim. Nos avatars étaient comme des marionnettes vivantes qu’on était obligé d’alimenter pour continuer à faire notre travail.

Agrandissement : Illustration 6

Les décors ont leur propre récit, leurs propres secrets, quelque chose d’indicible. Était-ce un aspect que vous aviez à l’esprit ?

Quentin : Nous avons construit initialement le film autour de la voix des joueurs et joueuses et beaucoup de choses sont explicitées par les échanges que nous avons eus avec eux. Il était important de créer un autre niveau de récit, à travers le paysage. Le lieu est ainsi devenu une autre figure centrale, au fil de l’écriture. Ce lieu, c’est un espace à l’abandon, les vestiges d’une civilisation y sont visibles mais tout est à reconstruire. C’est ce lieu qui relie les joueurs entre eux, ils ont passé́ des heures à l’arpenter. C’est un espace rural qui est en même temps une sorte de foyer pour beaucoup des personnes que nous avons rencontrées.

Comment décririez-vous vos rencontres avec les différents joueurs ? Votre documentaire comporte un aspect sociologique très intéressant, non seulement sur les communautés qui participent au jeu, mais aussi sur les personnes qui les animent et sur l’engagement qu’elles mettent dans ce monde.

Guilhem : Nous avons rencontré́ beaucoup de gens, nous avons donc vu différentes façons de jouer et de s’engager dans le jeu, mais nous avons décidé de nous concentrer sur les personnes qui avaient un attachement émotionnel à cet endroit et aux autres joueurs. Ce lieu est comme un jardin secret dans lequel on peut passer toutes ses nuits et vivre une deuxième vie avec une narration différente. Lorsque vous retournez chaque jour au même endroit, vous commencez à vous attarder sur les arbres que vous aimez, les différents couchers de soleil, les petits glitchs que vous remarquez. Chaque rencontre est unique. Certaines se sont mieux déroulées que d’autres. Plus ou moins attirante, plus ou moins violente. Il s’agissait d’essayer de capturer le mystère de chacune. Ce qui n’a pas été facile parce-que si on perdait la trace de quelqu’un, on avait des chances de ne plus jamais le retrouver.

Avez-vous demandé aux joueurs de rester dans leur personnage ou alors ils le faisaient naturellement, pour rendre ce monde plus réel ?

Agrandissement : Illustration 7

Quentin : Day Z est un jeu qui incite à la pratique du jeu de rôle, chaque personnage a sa propre histoire qui évolue au gré de l’imagination du joueur. Mais cette pratique n’est pas stricte, chacun peut décider de sortir de son personnage à tout moment. Nous sommes arrivés dans le jeu sans volonté de changer les joueurs, mais au contraire pour les suivre dans leur voyage. Nous n’avons jamais demandé à ce qu’ils changent leur façon de jouer ou de se projeter dans leur personnage. Les premières rencontres se sont déroulée sous le prisme de leur jeu de rôle, évidemment, et petit à petit nous avons eu accès à des éléments de leur autre vie, IRL. Nous les avons simplement interrogés sur les deux faces de cette réalité.

Ekiem : Ce qui nous attirait, c’était la porosité entre ces deux réalités. Celle du personnage de jeu vidéo d’un côté et la réalité de la personne dernière son écran. On réalisait petit à petit que le personnage de jeu révélait parfois plus sur la vraie personne. Quand Feesh nous explique être à l’aise dans cette prison, un endroit où elle se sent en sécurité, elle se réfère à la fois à la prison dans le jeu et au jeu lui-même. Révérend est un type qui s’invente une nouvelle existence et se déguise en cowboy dans sa chambre à 2h du matin. Il y a quelque chose de terriblement intime dans le monde du jeu en ligne et c’est tous les chemins de traverse entre ces deux mondes que nous avons voulu explorer. Finalement, le casting qui résulte de ces rencontres s’est axé sur la capacité de ces personnages à basculer d’une réalité à l’autre, jusqu’à ne plus vraiment faire de différence. Beaucoup de joueurs insistent sur le côté contemplatif du jeu. On a l’impression qu’il devient même un substitut pour certains d’entre eux à des balades dans la nature ou à des moments de détente.

Agrandissement : Illustration 8

Guilhem : C’est vrai que le jeu est agréable à parcourir. Dans DayZ on met des heures pour aller d’un point A à un point B. Ça m’a toujours fasciné de voir à quel point on est sur un jeu ultra technologique en termes de fonctionnement, et en même temps, les gens mettent parfois 1h30 pour aller toquer à la porte de leur ami, pour savoir s’il est là ou pas, au lieu de lui envoyer un message. Dans ce jeu, il y a l’idée de vraiment prendre son temps, à l’inverse de ce qu’on voit aujourd’hui sur Internet où tout va toujours plus vite. Il y a quelque chose de paisible et hors du temps.

Est-ce que vous jouez toujours à Day Z ? Est-ce que vous pourriez imaginer y retourner ?

Ekiem : Pas seul en tout cas.

Guilhem : Peut-être qu’à trois on pourrait. Mais moi je n’y retournerai pas tout seul.

Quentin : Si on va là-bas, on aura envie de filmer, on ne peut plus être de simples joueurs. Je pense qu’on a une certaine distance avec ce jeu, les joueurs... Une distance qui a été nécessaire pour qu’on puisse réaliser le film, pour qu’on puisse réaliser ce documentaire. Pour moi c’est assez important de garder cette distance.

Ekiem : Pour ma part, je crois que c’est un peu différent, il y a des moments où j’ai l’impression d’avoir complètement perdu cette distance, de m’être égaré parmi ces gens. Il a fallu vivre comme eux pendant des mois pour arriver à les comprendre et à finalement créer des liens.

Que pensez-vous, après coup, des personnes que vous avez rencontrées dans le jeu ? Était-ce comme dans le monde réel ou complètement différent ?

Quentin : Les souvenirs de ces moments de jeu ressemblent vraiment à un rêve, à une réminiscence. Ekiem a déjà rêvé qu’il rencontrait des joueurs dans la vraie vie et il devait deviner leurs visages. Aussi étrange que cela puisse paraître, il n’y a pratiquement aucune différence émotionnelle avec la vie réelle. Le jeu est réel, les rencontres qu’il permet sont réelles, les souvenirs sont réels. Il est clair que ces moments virtuels font partie de nos vies maintenant.

Ekiem : Nous sommes toujours en contact avec la plupart des joueurs et des joueuses via internet. Nous avons même rencontré l’un des personnages du film à Montréal en novembre dernier. C’était une rencontre complétement dingue, pour lui comme pour nous. Ils n’étaient pas comme dans le monde du jeu mais ils étaient réels.

Comment avez-vous choisi le titre du film ?

Ekiem : Quand on a réalisé Marlowe Drive, on avait choisi le titre d’un lieu, d’un territoire. On trouvait ça intéressant d’essayer de nommer cet endroit, de lui donner une existence. Knit, à l’inverse c’était un personnage que nous avions inventé, en référence à un explorateur... On a gardé cette idée. J’avais aussi pensé aux îles fantômes, ces îles que l’on retrouve dans Google Map et qui n’existent pas, qui sont des bugs. Pour nous, les lieux virtuels sont des excroissances encore inexplorées de notre monde. Knit’s Island, c’est l’île, de quelque chose, mais on ne sait pas de quoi. C’est ça qui nous plaisait aussi dans ce titre, quelque chose d’indéfinissable, sans fin.

Agrandissement : Illustration 9

*

Knit's Island, L'Île sans fin - France - 2023 - 95 min de Ekiem Barbier, Guilhem Causse, Quentin L'helgoualc'h // Image : Ekiem Barbier, Guilhem Causse, Quentin L'helgoualc'h // Son : Mathieu Farnarier // Montage : Nicolas Bancilhon // Production : Les Films Invisibles

*

Ce film a reçu le label “Oh my doc !” créé en 2020 par France Culture, la Cinémathèque du documentaire, l’associationLes Écrans, la plateforme Tënk et Mediapart afin de chaque mois soutenir la sortie en salle d’un documentaire remarquable.