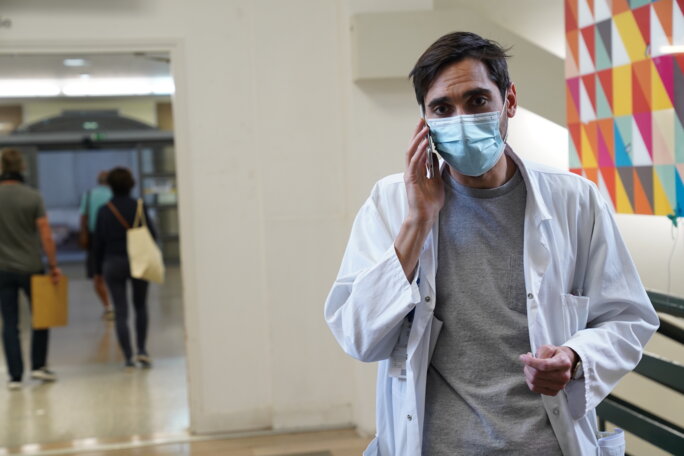

Fils de médecins syriens établis en France, Jamal Abdel-Kader a grandi dans les couloirs de l’hôpital public. C’est là qu’il se sent chez lui, là qu’il a décidé de poursuivre sa vocation de psychiatre. Tourné dans son sillage, ce documentaire de Nicolas Peduzzi sonde le délabrement de notre système de santé et l’épuisement de celles et ceux qui le portent au quotidien.

Comment bien soigner dans une institution malade ?

Des urgences au service de réanimation, de patients atteints de troubles mentaux à ceux qu’une maladie chronique retient alités. En dépit des impératifs de rendement et du manque de moyens, Jamal Abdel-Kader s’efforce d’apaiser leurs maux.

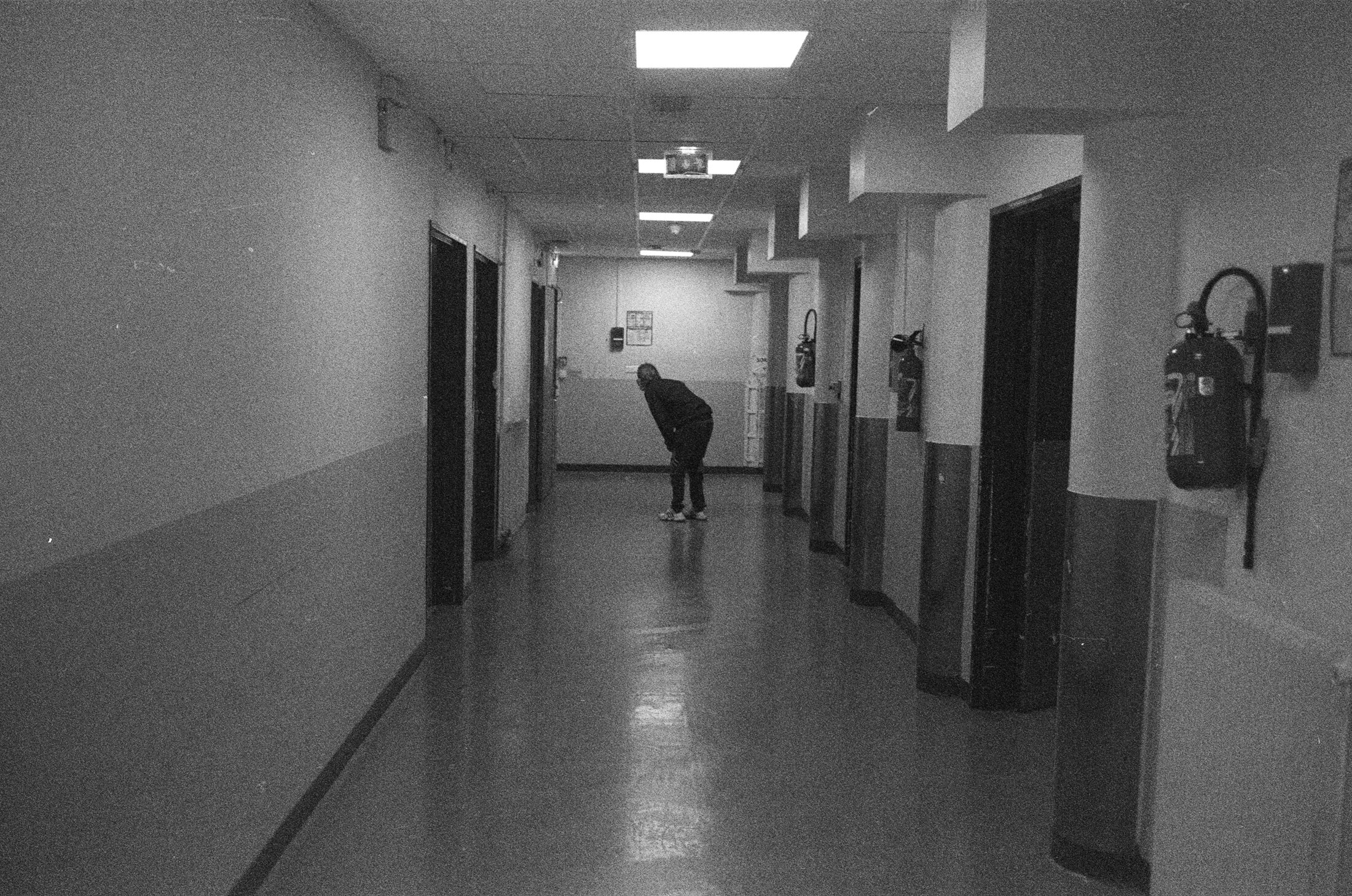

Agrandissement : Illustration 2

État Limite raconte évidemment quelque chose de la psychiatrie, mais il touche plus généralement à l’état de l’hôpital public en France. Le constat que fait Nicolas Peduzzi, comme le professeur Jamal Abdel-Kader, comme tous ceux qui choisissent de tendre l’oreille aux alertes de ses professionnels, c’est que l’institution se meurt, rongée de l'intérieur par la voracité de son modèle libéral.

Le récit choral présenté par État limite salue le courage du personnel soignant, mis en exergue par le contraste entre le rythme harassant de l'hôpital, poussé à l'extrême pendant la crise sanitaire, et les bulles de temps que Jamal, figure tutélaire, et son équipe aménagent pour leurs patients en souffrance.

*

Pour aller plus loin :

Lisez ci-dessous un texte du réalisateur Nicolas Peduzzi

Écoutez l'entretien du réalisateur et de Jamal Abdel-Kader dans l'émission Les matins du samedi sur France Culture

État limite a bénéficié du soutien à la création de Mediapart et Tënk dans le cadre de l’appel à projets pour la visibilité du cinéma documentaire.

Agrandissement : Illustration 3

***

Notes de Nicolas Peduzzi :

« L’hôpital public français a toujours eu pour moi un visage amical : c’est lui qui avait sauvé mon père en 1990, lui qui m’avait accueilli et soutenu en service psychiatrique lorsque j’en avais eu besoin.

Il y a quatre ans, la crise sanitaire a révélé l’ampleur du mal-être de l’institution, mais les causes de la gangrène étaient évidemment plus profondes. J’ai voulu les interroger, comprendre où et comment s’était ouvert la brèche, et je me suis mis à filmer le quotidien des soignants de l’hôpital Beaujon.

Agrandissement : Illustration 4

Là, j’ai rapidement rencontré Jamal, figure indispensable et controversée. Indispensable: c’était le seul médecin psychiatre de l’établissement ; controversé ; malgré sa jeunesse, malgré tout son amour pour l’hôpital, il travaille vent debout contre les évolutions drastiques de l’institution, qui contredisent frontalement ses valeurs humanistes. Chaque jour, baskets aux pieds, il gravit et dévale à l’infini les escaliers de fer, courant d’un service à un autre et d’un chevet à un autre.

Jamal, c’est Sisyphe, et Beaujon sa montagne.

Notre premier contact fut frontal : en pleine explosion Covid, Jamal se méfiait des journalistes. Il a fallu que je montre patte blanche et lui prouve que ma démarche n’était pas journalistique. J’ai donc pris mes quartiers à Beaujon pour accompagner ses médecins et ses patients au long cours.

C’est là ce qui l’a convaincu : le temps, c’est le cheval de bataille de Jamal. Dans un environnement déraisonnable de vitesse, qui enterre les gens sous les chiffres, il se fait un devoir de prendre son temps avec ses patients et leurs proches, et de leur offrir l’attention et l’écoute que personne ne veut, ne peut plus leur prêter. Il apaise, rassure, oriente avec une patience infinie.

Agrandissement : Illustration 5

Un des enjeux du film, pour moi, est donc de faire exister ensemble ces temporalités contradictoires : d’un côté le rythme effréné de l’hôpital, en état d’urgence permanent – longs couloirs surpeuplés, échanges entre deux portes, cris des patients en demande d’attention ; de l’autre, les bulles de temps que Jamal aménage pour ses patients, imperméables au chaos.

Pour ses patients, mais aussi pour ses collègues : Jamal leur a consacré beaucoup de son temps et de son énergie pendant le Covid, et certains ont gardé l’habitude de s’ouvrir à lui de leurs problèmes. Le film fait donc aussi entendre les voix de Romain, aide-soignant, d’Alice et de Lara, les internes qui le secondent au quotidien, d’Ayman, ancien patient devenu stagiaire.

Toutes et tous partagent une même vocation et racontent l’amour du soin, mais aussi le vertige face à la souffrance des patients, leur propre mal-être, leurs doutes et leurs aspirations.

Jamal et ses internes sont les seuls médecins de Beaujon à circuler dans tous les services. A travers eux, j’ai donc eu accès à l’ensemble de l’hôpital. Partout le même constat : manque de financements, de lits, de personnel et de temps.

Tant de manques pourraient se payer d’un défaut d’attention. Ce n’est pas le cas : les soignants de l’hôpital Beaujon retendent chaque jour leur effort vers l’idéal humaniste qui les a conduits à s’engager. Pour autant, tout le monde n’est pas prêt à sacrifier sa vie et sa santé sur l’autel de ses idéaux.

Jamal est un personnage à part, hors du commun, dostoïevskien, un peu border en fait,qui substitue au monde tel qu’il est, le monde tel qu’il voudrait qu’il soit.

Agrandissement : Illustration 6

Le problème, c’est que le réel menace toujours de le rattraper. C’est son corps qui a donné l’alerte le premier : une douleur lombaire s’est installée au fil des semaines.

Et avec la douleur, le doute. Le film soulève ainsi le masque de confiance affiché par Jamal pour révéler ses doutes : a lui aussi, il semble parfois que les lignes ne bougeront pas assez vite, et que l’épuisement, la solitude, le manque de reconnaissance et le découragement finiront par avoir raison de sa vocation.

« Je me suis efforcé de filmer l’hôpital public tel qu’il est vécu par ceux qui le peuplent, médecins et patients confondus, et tel que je l’ai moi-même perçu au fil de mes mois d’immersion : comme une institution crépusculaire. »

Le film raconte la force de son idéalisme, mais on comprend que Jamal doit accepter les limites de son humanité. Lorsque Jamal est au chevet de ses patients, je recueille leur témoignage.

Je suis sensible aux personnalités troubles, et je partage avec Jamal cette idée que le dérèglement d’une société se mesure à la façon dont elle traite ses « fous ».

Après deux premiers documentaires sur des personnages tourmentés aux États-Unis, État Limite fait entendre la souffrance des gens qui échouent ou se réfugient à l’hôpital, et que notre société française s’arrange pour ne pas voir.

Au fond, l’hôpital Beaujon est un territoire aussi difficile d’accès que la banlieue de Houston, et les névroses des uns et des autres résonnent à l’unisson.

De manière générale, la gestion des troubles psychiatriques en France m’interpelle. Méconnue par les uns, dénigrée par les autres, la psychiatrie est indispensable à l’épanouissement de notre société.

Le décalage entre la fragilité des patients et la rigidité de l’institution, trop bureaucratique, trop protocolaire, est intolérable. Intolérable, enfin, le fait que des médecins doivent assumer la tâche écrasante de soigner les hommes que la société a rendus fous. »

Nicolas Peduzzi

Agrandissement : Illustration 7

*

État limite - France • 2021 • 102 minutes // Écriture et Réalisation : Nicolas Peduzzi // Assistanat de réalisation : Hortense Maunoury // Image : Nicolas Peduzzi, Laetitia de Montalembert // Son : Alexandre Bracq, Benoît Déchaut, Louis Bart, Antoine Pradalet // Montage : Nicolas Sburlati // Musique originale : Gaël Rakotondrabe // Mixage : Antoine Pradalet // Production : GoGoGo Films

*

Ce film a reçu le label “Oh my doc !” créé en 2020 par France Culture, la Cinémathèque du documentaire, l’associationLes Écrans, la plateforme Tënk et Mediapart afin de chaque mois soutenir la sortie en salle d’un documentaire remarquable.