Et si Débora Arango avait été un homme ? Son nom retentirait probablement comme le précurseur courageux d’un des regards les plus pénétrants de la Colombie moderne. Mais Débora Arango est une femme peintre : elle a été ignorée pendant de longues décennies, et notamment pendant ses années les plus productives. Même en Colombie, elle n’est reconnue que depuis une vingtaine d’années.

Débora Arango fut censurée alors qu’elle commençait à peine sa carrière, puis négligée. La raison ? Son regard sur le monde, et sa liberté de ton. Dès ses débuts, elle s’autorisa à faire un nu féminin. Lucide, elle le fut toute sa vie durant : dans ses tableaux, les personnages marginaux sont des êtres humains, tandis que les personnalités politiques et religieuses, les détentrices du pouvoir, sont montrées dans leur hypocrisie ou dans leur bestialité.

Dans cet article, je me penche sur quelques aspects de sa vie et de son œuvre, ce qui est une forme d’évoquer les forces conservatrices qui ont façonné la Colombie.

Premières années (ou l’apprentissage de ce qu’être une femme)

Les premières années de Débora Arango sont, comme pour tout un chacun, celles de la découverte de l’environnement social, des règles rigides et invisibles qui construisent si solidement la réalité.

Débora est née en 1907 dans une famille aisée de Medellin, capitale du département d’Antioquia, d’un père commerçant, Castor, et d’une mère femme au foyer, Elvira. Elle fut la huitième de douze frères et sœurs de cette famille de « bonnes mœurs », catholique pratiquante comme 99% des foyers de ce département, le plus conservateur du pays. Pays qui, à son tour, était celui où l’influence de l’église était la plus forte en Amérique latine.

Débora a eu le privilège d’avoir un père relativement ouvert d’esprit, ce qui fut déterminant dans son approche du monde et, ultérieurement, dans le développement de son œuvre. Car la loi colombienne, qui correspondait aux mœurs, établissait la patria potestas, la « puissance paternelle » : le père était le chef de la famille, femme, enfants et personnel de service étaient sous sa domination.

Débora eut également la chance paradoxale de sa maladie, un paludisme attrapé à un jeune âge, qui l’obligea à déserter l’école pendant les mois qu’elle passa dans la compagnie d’autres adultes de son entourage. Ses tantes et oncles installés à la campagne eurent une influence remarquable dans sa vie, tout comme la vie libre à la campagne, et le savoir-faire des paysans, empreint de fabuleuses superstitions. Ce genre d’éducation lui permit de développer sa sensibilité en liberté : des années plus tard, dans la force de l’âge, elle se rappelait toujours de la tête de mort avec un œillet rouge fraîchement coupé qu’elle allait contempler chez un des riches oncles de sa mère, don Coroliano Amador.

Durant toute sa vie, elle eut le désir de partir à l’étranger –mais elle put difficilement accomplir ce souhait. Elle n’eut pas droit, comme ses compatriotes hommes, au voyage initiatique des jeunes bourgeois en Europe. Ces mêmes jeunes hommes prendront du prestige avec ce voyage –ils s’en serviront pour l’humilier en tant qu’artistes le moment venu, comme on le verra.

Débora n’alla jamais à l’université. Elle ne réalisa pas d’études secondaires : elle n’y avait pas droit –ce ne fut qu’en 1933 qu’un décret signé par le président de la République autorisa les femmes l’accès au bachillerato (écoles du secondaire, de la sixième à la terminale) et à l’université. Bien que croyante depuis son jeune âge, il ne semble pas qu’elle ait envisagé la carrière religieuse, débouché important d’un grand nombre de femmes de ce département, qui fournissait le gros des vocations au pays. Car la religion catholique, ses rites et tabous, régissait la vie quotidienne, produisant miracles, pénitents et martyrs. Une vision de son enfance à jamais gravée est celle de sa tante Leonor, brûlée vivante et morte de ces brûlures lors d’un accident survenu avec la lampe de pétrole qu’elle manipulait pour embellir une estampe religieuse.

Débora fut formée par les sœurs salésiennes de l’Ecole de María Auxiliadora, Marie du Bon Secours. L’ordre fondé par don Bosco en Italie à la fin du XIXème siècle essaima dans la plupart des pays d’Amérique latine, sous la forme de couvents et écoles –et on trouve un magistral aperçu de l’éducation dispensée aux filles dans ces espaces clos dans le livre autobiographique d’une autre peintre colombienne, Emma Reyes (2012).

A nouveau, c’est dans le registre de la chance qu’il faut introduire un fait déterminant : la rencontre avec la professeure d’art, l’italienne Maria Rabacci. Car les événements heureux sont souvent le fruit du hasard chez les femmes. Là où les hommes réclament ce qui leur est donné –et qu’ils exerceront, utiliseront, capitaliseront, comme s’il leur était dû- les femmes le recueillent comme un cadeau du destin, un signal de la fortune : un père non tyrannique, une professeure qui encourage vos talents.

Attirée définitivement par la peinture, elle ne cessera sa vie durant de chercher, apprendre, perfectionner son art. Elle partit à la recherche du maestro Pedro Nel Gómez, qui était revenu de l’étranger (il avait résidé à Florence), et qui était le seul qui, en Colombie, maîtrisait la technique des fresques. Pedro Nel Gómez avait travaillé dans un immeuble public de Medellin, et ceci lui valut être l’une des cibles de l’important chef des conservateurs, Laureano Gómez (qui sera aussi un ennemi de Débora Arango).

Durant les cours d’art de Pedro Nel, les hommes et les femmes étaient formés dans des sections différentes. Et le maître sermonnait généreusement les femmes avec des interjections misogynes, les exhortant à arrêter la mauvaise peinture, la peinture « féminine » (selon lui, fleurs et paysages) et d’affronter, enfin, la figure humaine.

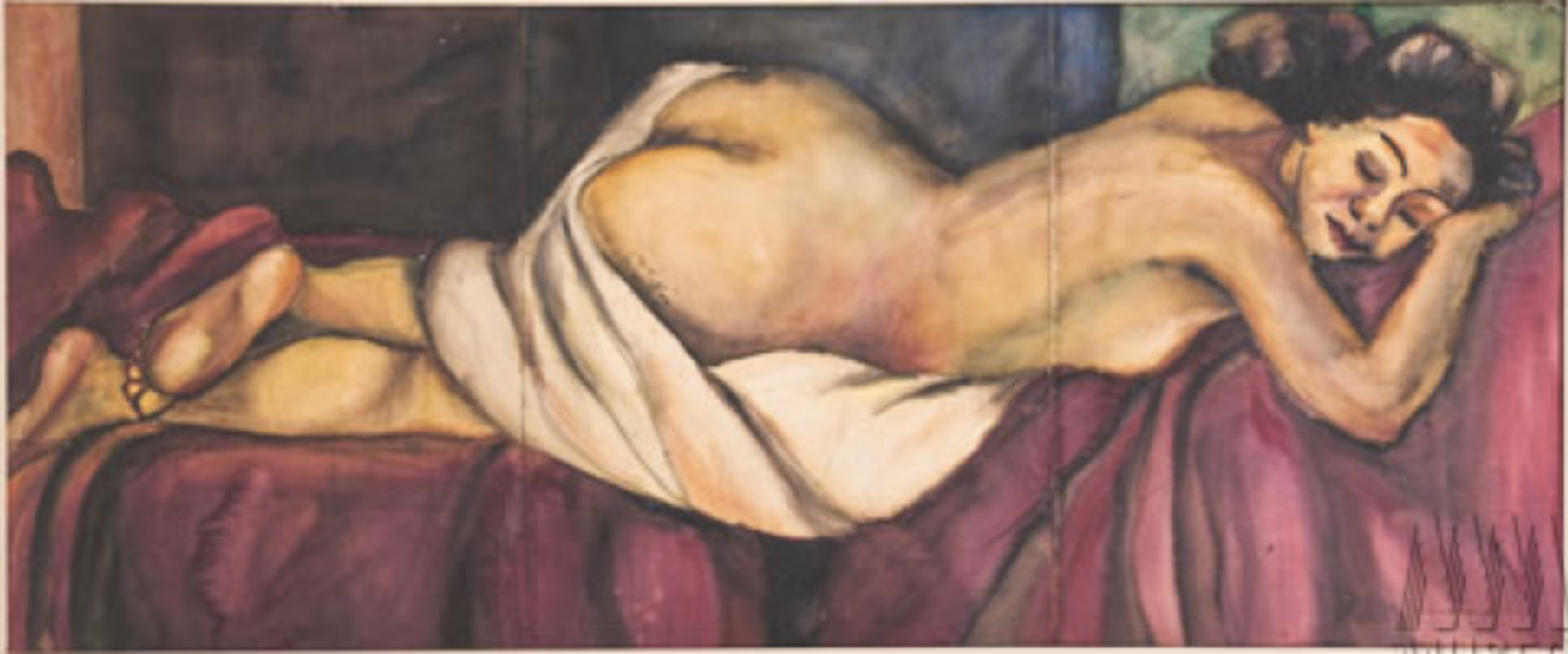

Curieuse, avide même, Débora voulut affronter ce grand défi. Mais la tâche était hardie. Comment procéder ? La vision du corps nu de la femme était un motif classique –ou un cliché ancien, c’est selon les goûts– chez les peintres hommes. Mais les femmes ? Son enthousiasme la rendit suspecte auprès de ses camarades femmes, qui l’isolèrent. Pourtant, l’une d’entre elles, en secret, accepta de poser pour la jeune peintre. Bien des années plus tard, Débora se remémorait encore avec malice pourquoi cette femme avait franchi ce pas, pourquoi elle avait osé braver cet interdit majeur, trahir temporairement le rôle que la société lui assignait : cette jeune femme partait au couvent. Elle ne deviendrait pas le corps-objet d’un homme (si elle avait eu un projet de mariage, elle n’aurait certainement pas osé cette aventure), et elle n’était pas encore le corps-esclave du couvent. Dans ce minuscule espace de liberté, cette amie offrit à Débora Arango l’occasion de réaliser le tableau La amiga (L’amie):

Agrandissement : Illustration 1

Lire la suite ici.