Agrandissement : Illustration 1

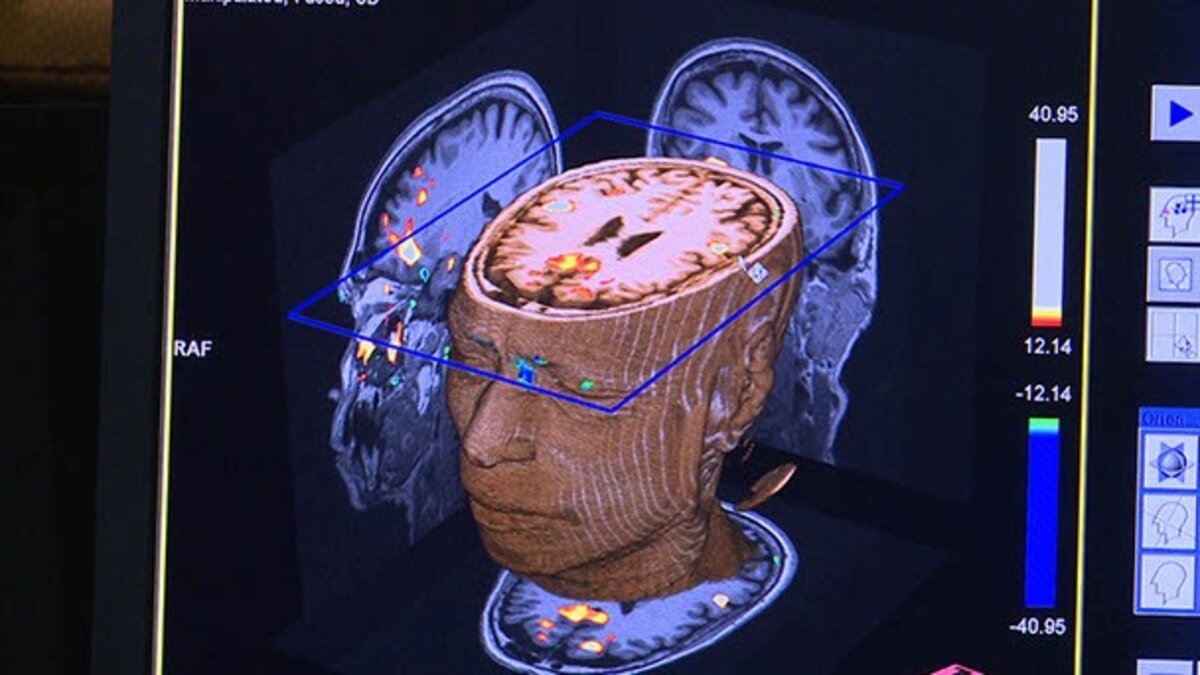

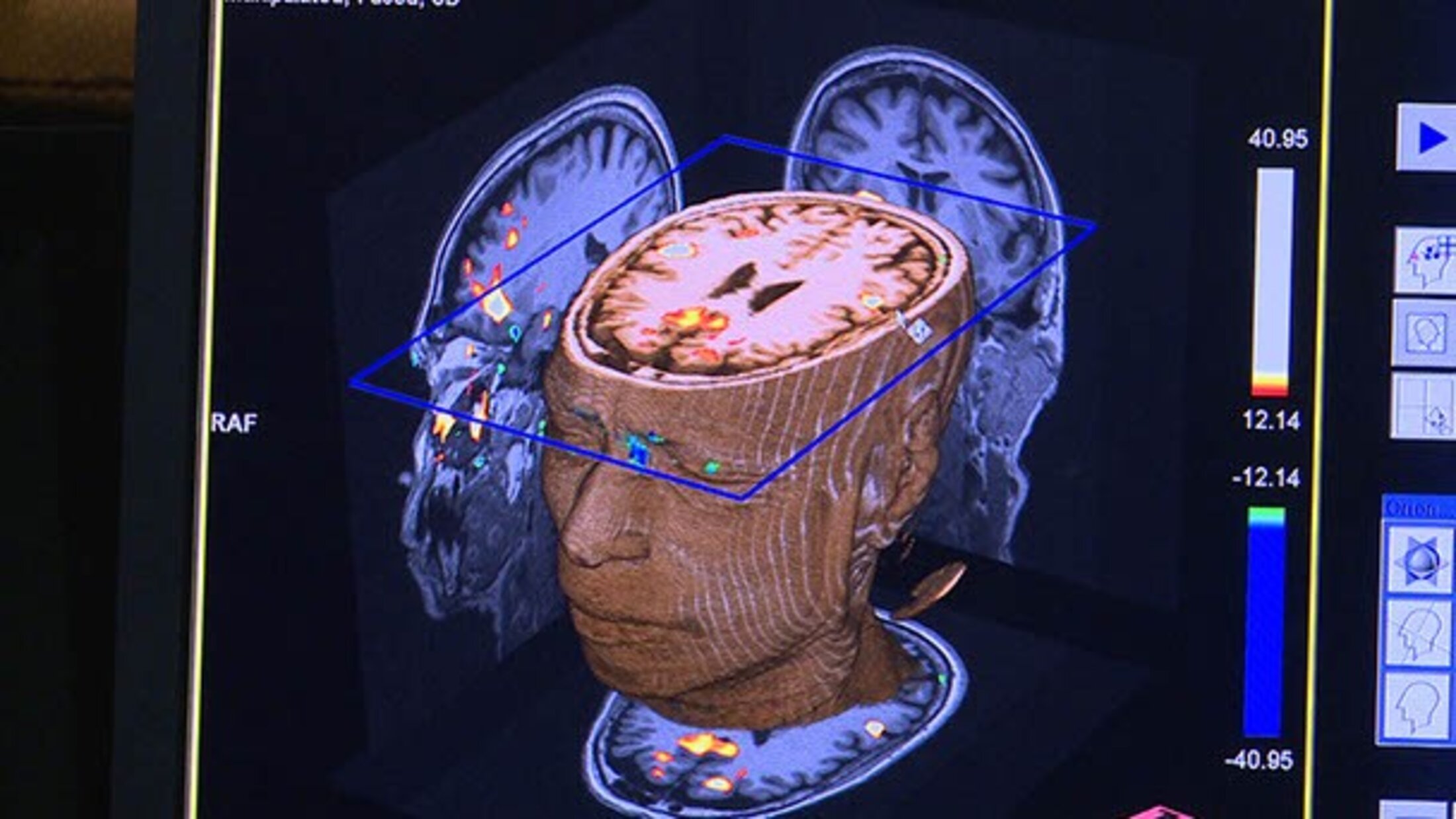

Lors d’une rencontre après le film, jeudi 10 décembre, aux Trois Luxembourg, à Paris, Catherine Millot évoquait le fait que le cerveau ne peut se saisir lui-même que dans ce que Lacan appelait une extimité, un intime projeté à l’extérieur. Comme nous le montre d’ailleurs la cinéaste qui s’est prêtée au regard d’un scanner, le cerveau ne peut se voir lui-même que projeté sur un écran, comme un autre, parce qu’il est l’organe même permettant la perception et la reconnaissance des choses et que contrairement à l’œil, qui peut se voir voir, lui est invisible. On pourrait voir dans l’évocation de cette sortie de soi (perte) pour se saisir soi-même, une figure matérielle de l’inconscient, qui ne peut se saisir qu’à travers des symptômes, des signes extérieurs, et se déplace en fonction des mouvements de la conscience. Le cerveau est comme le trou noir de notre univers subjectif, à partir duquel tout s’ordonne, seule matière organique qui n’agit pas matériellement sur d’autres matières, comme le foie, l’estomac, les reins, le cœur ou les poumons, mais produit de l’immatériel, des idées, des rêves, des images, des dieux,des langages, des liens, des mondes illusoires ou (presque) réels.

Dans Poétique du cerveau, Nurith Aviv aborde la question qu’elle pose de film en film aux mystères de la parole humaine, en prenant appui, cette fois-ci, sur le discours des sciences, et en particulier des neurosciences. Elle nous invite ainsi à suivre son cheminement subjectif et parfois espiègle, à travers la mise en scène des paroles de chercheurs qui cherchent moins à expliquer les mécanismes de l’âme qu’à établir une topographie de sa matière même et en tirent des interprétations, des hypothèses et des récits. Sans vraiment s’écarter de l’approche symbolique qui a orienté son travail jusqu’à présent, Nurith Aviv nous montre que ces récits semblent progressivement dévoiler les intentions d’une nature (ou d’un dieu) qui a inscrit des principes de vie dans la matière même de l’homme. Ainsi, grâce à un travail de sélection, grâce aux associations du montage et à la trame subjective du film, affleure doucement la figure de la perte féconde, suggérée par les séquences autobiographiques d’ouverture et de fin. L’idée, ou plutôt le fait têtu, que toute perte est aussi une naissance, idée scandaleuse et salvatrice à la fois, serait inscrite dans le corps même des cellules du cerveau. Comme le dit Bachelard, « la matière est l’inconscient de la forme »… Et la forme ici est celle de la perte qui accompagne la mise au monde et conjointement de la mise au monde qui accompagne la perte. C'est la forme de la vie.

Le corps n’est pas un plan fixe, aux bords précis et arrêtés, le corps humain est un travelling …

C’est en quelque sorte ce que nous dit François Ansermet, dans la dernière intervention scientifique, laissée judicieusement à ce psychanalyste qui travaille en tenant compte des apports des neurosciences, quand il affirme qu’ « on utilise jamais le même cerveau ». Ainsi, le chercheur israélien Yadin Dudai nous apprend (et imagine, peut-être) qu’il faut perdre de la précision des souvenirs pour se projeter dans l’avenir, puisque l’imagination utilise les mêmes neurones que ceux de la mémoire. De même, Sharon Peperkamp, de l’ENS, nous explique qu’il faut perdre la reconnaissance de certains sons pour accéder à sa propre langue, et qu'à la naissance, le cerveau est fait pour toutes les langues. Apprendre à parler, c'est perdre la plupart des langues... Au-delà, avec Vittorio Gallese, chercheur italien pétri de culture chrétienne et de peinture mimétique, nous voyons qu’il faut se faire miroir de l’autre pour devenir soi. Inscrire l’autre dans sa propre gestuelle. C’est ce que nous apprennent ces fameux neurones-miroirs, dont l’appellation métaphorique dévoile l’intention poétique d’une science du corps qui rejoint parfois celle de l’âme. Enfin, avec François Ansermet, on peut voir, à la fin du film, qu’il faut aussi perdre l’orgueil d’une souveraineté disciplinaire ; accepter l’incomplétude de sa science, pour donner naissance à un savoir plus riche.

Ce dernier point est d’ailleurs essentiel dans le rayonnement qu’aura le film. Il est très bien venu de conclure le film par une ouverture à une réflexion qui dépasse la querelle, un peu malhonnête des deux côtés, entre la psychanalyse et les neurosciences. Nurith Aviv, dont l’œuvre est très commentée par les psychanalystes, l’ignore superbement. Le film nous montre qu’un discours humaniste et une poétique peuvent naître de ces sciences qui semblent souvent donner une vision mécaniste et matérialiste du sujet. En effet, au milieu de tout ça, il y a la question (l’illusion ?) du sujet. La physiologie des émotions et des affects, objectivée par les neurosciences, est souvent prise pour leur cause même alors qu’elle n’en est que la manifestation physique, au point d’ancrage de l’âme dans le corps. De même, l’imagerie du cerveau, sur laquelle s’appuient largement ces disciplines, semble servir à elle seule d’explication, dans une sorte de tautologie positiviste. Mais Nurith Aviv suggère, notamment en remontant aux motivations personnelles des chercheurs, que cette imagerie dépend de tout ce qu’une représentation doit à la culture et à la subjectivité qui la façonnent. Elle s’inscrit dans une certaine vision du monde et de l’homme et produit un discours qui prend ici des atours humanistes.

Cette connaissance limitée au visible et aux recoupements qu'il induit, est donc profondément utile à chacun, à condition de la mettre en perspective, et, une fois encore, de faire travailler la machine talmudique à interpréter les interprétations. Elle nous apporte les éléments physiologiques - ou mythologiques, selon qu’on croit ou non- d’une véritable poétique du cerveau ; sa capacité à inventer le monde.

La figure de la perte féconde affleure souvent dans ces mécanismes neurologiques, peut-être est-ce une fiction, ou le sens du discours idéologique de la science actuelle, visant à montrer que, finalement, l’inconscient se tient concrètement dans la matière même de l’âme : ce cerveau que Freud a un peu laissé de côté. Mais en tout cas, dans le faisceau des cadrages de Nurith Aviv, le discours des neurosciences devient passionnant, parce qu’il tend à ancrer l’altérité dans le corps même du sujet, là où la psychanalyse l’ancrait dans l’inconscient, sans qu’une rupture n’intervienne entre ces deux positions qui se superposent et ne s'excluent pas.

Et l’on voit ce qui a pu séduire Nurith Aviv dans ces discours ; ils disent aussi, à leur manière, comme la psychanalyse, comme la pensée juive, aussi, que la perte (exil, séparation, renoncement, oubli, circoncision, deuil…) est une des conditions de la fécondité, de la rencontre, de l’invention … Le refoulement est en psychanalyse l’expression même de cette perte féconde … et la source de la créativité …

Il y a ainsi quelque chose de calme et d’apaisé dans la façon de filmer de Nurith Aviv pour ce film qui ouvre certainement une nouvelle étape de sa recherche ténue mais pas têtue. Le protocole paraît moins scrupuleusement respecté, on trouve des expérimentations diverses, prises sur le vif, des prises de paroles subjectives plus nombreuses, dont une en son direct lors de l’« interview » d’un ami chercheur, une ouverture autobiographique éclairante, et cette séance de scanner qui nous donne une des clés du film. Le travail de lecture et d’interprétation de l’image absconse d’un scanner de son propre cerveau, par un chercheur qui l’interprète en direct devant la caméra, alors que la cinéaste est dans le « tube ». Autoportrait ironique qui livre et masque, en même temps, le fond de sa mémoire et de son imagination. Par cette espièglerie lumineuse, elle parvient à mettre du sujet au cœur de discours qui, apparemment (et apparemment seulement) semblent l’exclure dans une objectivité purement visuelle (imagerie du cerveau, capteurs, sondes…).

Et l’on pense finalement à ce que les fenêtres ne montrent pas, à ce qu'elles conservent dans le silence de l'invisible, soit parce qu’elles sont des persiennes, soit parce qu’elles ont des montants épais, soit parce qu’on comprend qu’elles ne sont pas uniquement faites pour ouvrir un champ, mais aussi pour cacher le reste. On ne peut voir qu’en perdant une partie du visible, de la même manière que sculpter c'est enlever (perdre) de la matière. Le cadrage est une perte féconde. Le montage est une perte féconde ...

Il y a toujours dans les rushes, des choses importantes qui ne trouvent pas de place…