Agrandissement : Illustration 1

« Etre vivant et le savoir » d’Alain Cavalier, réalisé dans la cadre de la relation féconde du cinéaste avec le producteur Michel Seydoux, est un grand film sur la liberté, le cinéma et la mort. Infiniment voué au réel et à la matérialité des choses visibles, cet essai filmique est aussi l’occasion d’un travail de l’imaginaire pour le cinéaste comme pour le spectateur. Travail avec l’absence, avec le sens, avec l’essence… Dépouillant le réel de sa gangue matérielle, il nous montre la nature vivante dans/de la chose filmée ; la germination, la tumeur, la floraison, la décomposition, la blessure et l’érosion des corps et des émotions. C’est le processus de vivre, végétatif et proliférant, qui est à l’image. Nous allons essayer de voir pourquoi, un peu à sa manière, par germination, volutes et associations vagues, en trois points. Liberté, cinéma, mort.

Agrandissement : Illustration 2

La liberté

D’abord celle du cinéaste. Il est rare de voir une telle souveraineté subjective à l’œuvre dans un film. Alain Cavalier filme ce qu’il veut, comme il le veut. Son regard est souverain, il n’a besoin d’aucune justification extérieure. Chaque plan est singulier et libre de tout prétexte social. Regard à l’état pur ! Cette liberté, Michel Seydoux qui soutient de manière inconditionnelle le travail du cinéaste depuis des années en est l’artisan principal. Libéré des contraintes de l’argent et du poids du marché, Alain Cavalier peut œuvrer en toute autonomie, comme un chercheur (de la belle époque), il peut suivre son idée. Mais la suivre au sens le plus concret de l’expression, se laisser emporter par elle jusqu’à ce qu’il va découvrir. Des liens associatifs entre des choses que son projet global de filmeur, depuis des années, transforme en signes aléatoires, en signifiant potentiels et disponibles qu’un geste de cadrage fécond va transformer en signifié. L’essai cinématographique est ici écrit en vidéo, images légères et vagabondes saisies au fil de prises de vues plus ou moins spontanées, libérées, comme d’habitude chez Cavalier, de toute complaisance et de toute convention formelle. Est filmable ce qui renvoie la lumière et retient l'attention du filmeur. Les paroles du cinéaste, sa parole verbale et sa parole filmique (cadrage/montage), feront la partie du travail qui leur revient quand nous ferons la nôtre. Le spectateur se trouve ainsi devant le travail d’un sujet libre, dont la liberté est un des enjeux même du film et qui nous offre sa place. Pas d’identification au point de vue, l’identification suit généralement des voies difficiles à identifier, à travers un objet visible et des formes de projection, en vertu d’une reconnaissance ou d’un idéal du moi… Non, ici, il s’agit de ce qu’on pourrait nommer une conduction subjective, on ne s’identifie pas à … on se met à la place de… on emprunte le point de vue, on ne se l’approprie pas. Le plan d’Alain Cavalier nous offre ainsi une position de recul sur notre propre regard qui nous laisse libre. D’abord parce qu’il ose filmer ce qui lui passe par la tête, ce qui ne mériterait pas d’être filmé dans un autre contexte de production, et ensuite parce qu’il nous amène à saisir un sens dans ce qui, sans son travail d'association (cadrage/montage), de projection (paroles dites, lues filmées) et de réflexion (mise en abyme du processus du film), n’en aurait pas. Il transforme l’insignifiant – aux deux sens du terme, sans signification et sans importance - en signe, la pomme de terre en pleine germination devient à la fois symbole de vie et allégorie de la tumeur dans sa progression "végétative". Libre de tout regard conduit par une idéologie, il dépouille le réel de son enveloppe matérielle pour saisir le point d’attache entre l’organique et le symbolique ; le film devient quelque chose qui est comme la parole, produit par les vibrations sonores du corps mais qui échappe à la mort en imprégnant le papier. La trace de la parole enregistrée, écrite à l’encre ou typographiée est ainsi centrale dans le film, qui se présente aussi comme une méditation pratique, concrète sur l’art de l’enregistrement ou plutôt sur la place de l’enregistrement dans l’Art.

Agrandissement : Illustration 3

Le cinéma

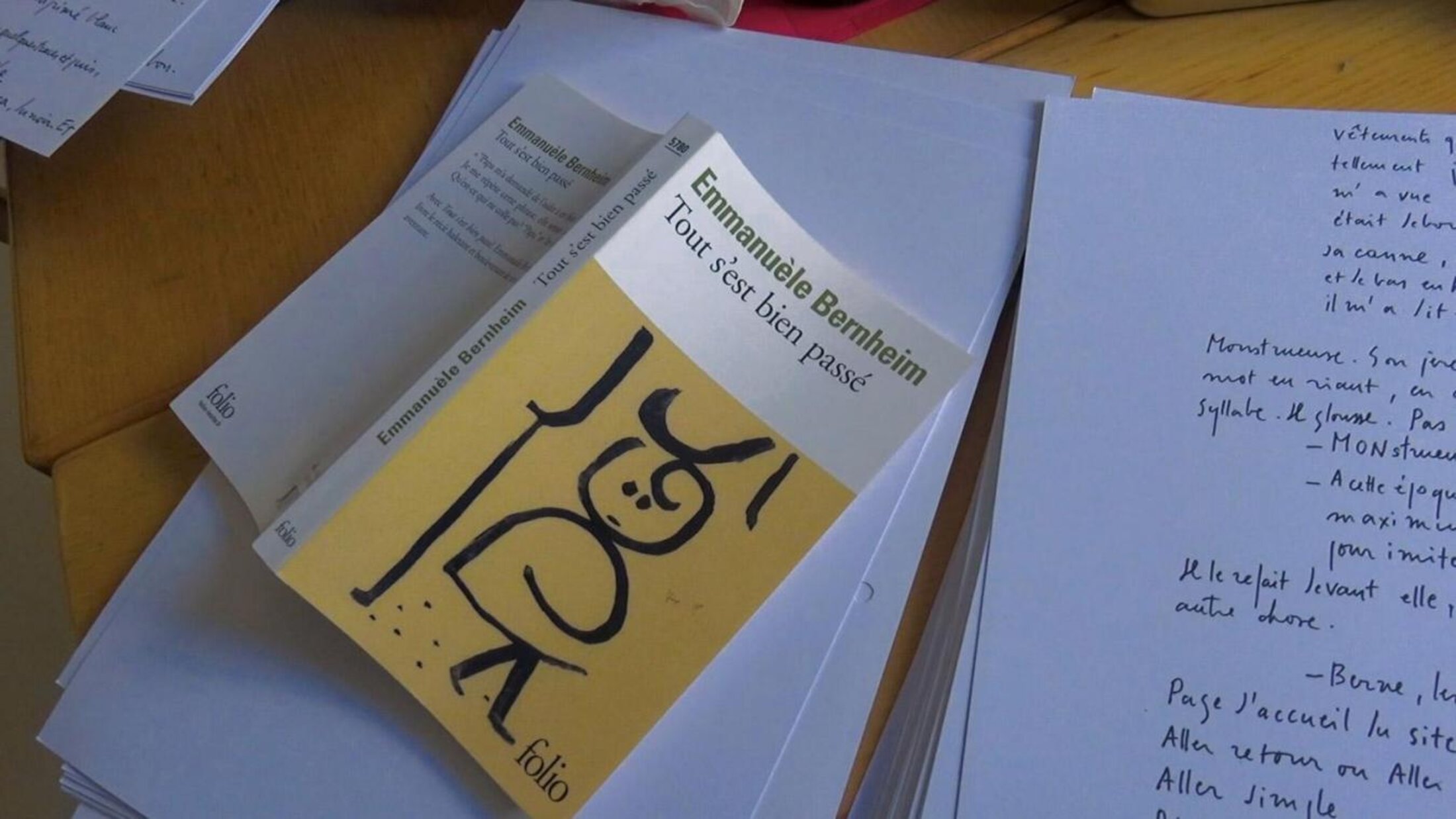

Le film d’Alain Cavalier est aussi un film sur le processus cinématographique lui-même. D’abord il raconte l’histoire d’un film à venir, qu’il doit écrire et réaliser avec Emmanuèle Bernheim, à partir du récit autobiographique de cette dernière, Tout s’est bien passé (2014), qui retrace les derniers jours de son père, parti en Suisse pour bénéficier d’un suicide assisté suite à un AVC. Le film devait s’inscrire dans la veine du cinéma structural (ou ontologique) déjà expérimenté avec Pater, sur le thème du pouvoir patriarcal. Cavalier devait jouer le père, Bernheim son propre rôle. Ce film potentiel est présent en amont de son existence, reportée de mois en mois, au fil de l’aggravation de la maladie d’Emmanuèle Bernheim, et finira par disparaître en tant que possibilité avec la mort de son sujet principal. En cela, le film à venir suit le destin organique du corps de cette femme qui doit l'incarner, il va disparaître avec son corps à elle, mais faire retour sous une autre forme, une forme toujours cinématographique ; il va devenir un autre film, celui que nous avons devant les yeux. Mais alors que le film en devenir devait raconter l’histoire d’une mort désirée et "scénarisée", d’une certaine manière, par le père de l’auteure, celui qui existe désormais, lui, ne doit son existence qu’à la mort non voulue de l’auteure du scénario à venir. Ce qu’il reste de ce récit de mort voulue, sujet qui devait intéresser et préoccuper Alain Cavalier, se trouve dans la séquence initiale du film, séquence presque radiophonique, dans laquelle il évoque sans jamais la montrer, sa dernière rencontre avec Anne, une amie s’apprêtant elle aussi à se donner une mort assistée en Suisse. Deux plans vont alors se répondre au début et à la fin du film, réunissant les deux récits, celui d’une mort voulue et celui d’une mort non voulue. Anne lui ayant indiqué l’heure de sa mort par ingestion d’une potion, Alain Cavalier s'apprête à allumer une bougie au moment où le produit létal commencera à couler dans les veines de son amie. Il a du mal à allumer cette bougie, dont la mèche semble refuser l’ignition. Cette image est présentée comme marquant réellement le moment de la mort (une sorte d’enregistrement en direct mais en nature lieu). On voit ici la flamme dans un contre emploi, la difficulté à prendre feu coïnciderait-elle avec la vie qui s’accroche alors qu'on la chasse ? C’est un phénomène naturel en tout cas, une résistance du réel devant la volonté du scénariste. Comme dans un chiasme, une des dernières séquences du film, celle évoquant directement la mort d’Emmanuèle Bernheim, reprend l’allégorie de la flamme, mais cette fois-ci, ce n’est pas l’ignition qui symbolise la mort mais l’extinction. Et elle n’est plus naturelle mais (me semble-t-il) artificielle, produite par un cut net avec un raccord sur la bougie éteinte, équivalent d’un arrêt manivelle des premiers temps. La mort est organique, arrêt du travail végétatif de l'enregistrement. Ce qui est voulu ne fonctionne pas comme prévu, l’imprévu surprend, le réel résiste mais livre son secret : il est une construction de l'imaginaire.

La mort

On peut voir ainsi que les effets de construction au montage ne négligent jamais la réalité de l’enregistrement lui-même qui constitue un des éléments essentiels de la méthode qui se dessine ad hoc, au fil des plans. C’est aussi au cœur du travail de cinéma personnel effectué par Alain Cavalier depuis Ce répondeur ne prend pas de message (Titre qui évoque déjà l'enregistrement). Le journal filmé devient un film journal, voire un essai, par le travail associatif du montage. Trois plans nous amènent ainsi à dédoubler cet enregistrement, en proposant un moment de recul et de réflexivité sur l’image filmique elle-même, dans lequel Alain Cavalier arrive à filmer le fait de "filmer". Une première fois, un plan tourné dans l’atelier d’un ami s’approche d'une reproduction du tableau Jeune femme sur son lit de mort, peinture réalisée deux heures après le décès de la femme en 1621 par un peintre inconnu et présent dans le musée des Beaux Arts de Rouen, et qui n’est pas sans rappeler le plan de sa mère décédée que Cavalier a placé en ouverture d’Irène. Puis un second plan dédouble ce premier, en montrant un écran d’ordinateur sur lequel passe le plan précédent et devant lequel se trouve posée une caméra dont on ne sait si elle enregistre ou non l’image à l’écran mais dont on comprend qu’elle met en abyme le regard porté sur l’image initialement et spontanément tournée. Notre regard. Une seconde fois, c’est un pigeon blessé, recueilli par Alain Cavalier, qui est accroché à un écran d’ordinateur et se regarde attentivement.

Ici aussi le regard du pigeon vient médiatiser le nôtre. Dans un troisième plan du même type, c’est, après la mort d’Emmanuèle Bernheim, son visage filmé dans un plan vu précédemment qui revient, mais cette fois-ci dans le corps même du film, avec une musique triste, comme une forme de remémoration, sans médiation d’un regard tiers. Le travail d'enregistrement prend tout son sens car ce plan a littéralement changé de valeur. De présent spontané, il est devenu souvenir du passé. L'image enregistrée intervient ici en tant que sépulture. Sépulture d’un moment vécu, en vertu de sa qualité photographique – enregistrement de l’apparence visuelle-, mais aussi sépulture d’un corps organique disparu, en vertu de sa dimension mimétique et indicielle. On se souvient alors de la parole d’un journaliste de La poste deux jours après avoir assisté à la première projection du cinématographe, le 28 décembre 1895 : « Lorsque ces appareils seront livrés au public, lorsque tous pourront photographier les êtres qui leur sont chers (…) dans leur mouvement, dans leur action, dans leurs gestes familiers, avec la parole au bout des lèvres, la mort cessera d’être absolue. »

Ce que nous dit Alain Cavalier, dans la chair organique de ses images même n’est pas éloigné de cet acte de foi. On peut d’ailleurs l’élargir à l’Art en général, de la première manifestation culturelle qu’est la décision de ne pas laisser les corps se décomposer à l’air libre en les remplaçant par une pierre, à la quête résurrectionnelle de La Recherche du temps perdu. L’art, qu’il soit mimétique ou non, nous aide surtout à apprivoiser l’absence et, dans sa phase moderne, à questionner les modalités de cette relation. L’image est une sépulture, la sépulture un substitut du corps, le corps un processus organique qui fait apparaître l’être et le film d’Alain Cavalier est une leçon de ce que le cinéma peut faire pour transformer l’organique en symbolique, afin d’enregistrer le vivant, c’est-à-dire le processus de germination, de floraison, de mutation, d’érosion et de disparition.

Le film est comme un corps à partager...