Prenons le cas le plus simple: à court, moyen et long termes toute prévision prédictive se voit détrompée, soit que la prévision se réalise, soit qu'elle se révèle invalide. Dans les deux cas ce qui advient “change l'avenir”, change les conditions relativement à celles où la prévision-prédiction eut lieu. On peut décrire la chose ainsi: la prévision est établie selon le principe «toutes choses égales par ailleurs», dit autrement on anticipe que la société future sera autre que celle présente mais seulement dans les domaines prévus; or, qu'ils adviennent ou non importe peu, dans tous les cas la société aura connu des changements, ceux prévus ou d'autres, donc les conditions du futur seront nécessairement “inégales par ailleurs”. Même dans la société la plus statique on a le cas, notamment la société d'un temps donné est constituée dans sa grande majorité d'autre membres que la même trois générations plus tard.

Le passé n'est pas tellement plus complexe mais moins évident: la société d'un instant donné est toujours autre que celle de trois générations avant – dans les temps actuels, on dira plutôt quatre générations, rapport au fait que les humains meurent en moyenne beaucoup plus tard qu'il y a seulement un siècle, au début du XX° siècle les représentants de la troisième génération antérieure à celle la plus récente étaient rares, en ce début du XIX° siècle ils sont beaucoup plus nombreux et dans les sociétés à plus forte espérance de vie les plus de 60 ans représentent une forte minorité: dans la France de 2020, ils forment 27% de la population. Dans cette page de l'INSEE, où l'on a la possibilité de modifier les groupes d'âges (case à cocher en-dessous du tableau «Groupes d'âges»), la population se répartit en un premier tiers de moins de 29 ans, un deuxième de 29-54 ans, un troisième de 55 ans et plus. Comme le mentionne l'article de Wikipédia «Espérance de vie humaine», «de 1900 à 2000, l’espérance de vie en France (moyenne hommes et femmes) est passée de 48 à 79 ans», ce qui implique qu'au début du XX° siècle la population de plus de 65 est faible. Dans ce document PDF sont présentées les pyramides des âges tous les vingt ans entre 1914 et 2014, logiquement celles de 1934, 1954 et 1974 sont atypiques puisque dans cette période, entre les conséquences sur la mortalité des deux guerres mondiales et le baby boom des décennies 1940 et 1950 on a des tranches d'âges sous et surreprésentées mais du moins on peut faire ce constat: entre 1914 et 2014 le tiers supérieur se déplace vers le haut, en 1914 les plus de 85 ans sont en très petit nombre, les plus de 95 ans sont presque imperceptibles pour les femmes et sont absents pour les hommes, ce qui évolue faiblement jusqu'en 1974, première pyramide présentée où on voit un net élargissement pour les 85 ans et plus; en 1994 le mouvement est encore plus net bien qu'on puisse voir un resserrement dans la tranche des 75-80 ans qui est la simple persistance de l'énorme déficit de l'après-première guerre mondiale: très clairement, à partir des années 1970 une large part de la population tend à mourir au-delà de 60 ans, ce qui n'était pas le cas en 1914 où la pyramide commence à se resserrer vers 30 ans; en 1934 c'est vers 40 ans, en 1954 vers 50 ans, en 1974 ça semble être vers 60 ans mais les deux déficits précédents, celui très fort dû à la première guerre mondiale, celui net mais moins fort de la deuxième, le le font pas apparaître; très probablement, sans ces déficits la pyramide de 1994 aurait été assez similaire de celle de 2014, avec un resserrement qui ne devient net qu'au-delà de 60 ou 65 ans. Toujours est-il, ma proposition, une société “n'est plus la même” après trois ou quatre générations, dépend du contexte: dans les pays où l'espérance de vie dépasse les 65 ans c'est plutôt quatre générations, dans les autres plutôt trois.

Cette question des générations est importante en ceci que l'on ne peut guère avoir une représentation consistance de la société des morts, ce qui me fait écrire en introduction que le passé est “inchangé”: tout ce qui précède la société des vivants est une sorte de grand tout mal différenciable. Non que les humains ne connaissent le passé et sa grande diversité, en revanche le passé “référentiel”, celui “avant le présent”, correspond à l'imaginaire social des deux ou trois générations immédiatement antérieures à celles actuelles: en 1880, les “anciens” sont les bonapartistes, les orléanistes et les légitimistes, les tenants d'un ordre social antérieur à 1848 – même si une partie des bonapartistes se réclame du Second Empire, leur référence historique est le Premier, celui d'avant 1815; en 2020, en tant que tenants d'une certaine idéologie historiquement datée bonapartistes, orléanistes et légitimistes sont résiduels, les références des “anciens” sont tributaires des modèles de société de la première moitié du XX° siècle – en ce début de XXI° siècle, en France aucun mouvement politique actif, “représentatif”, ne se réclame d'un modèle “Ancien Régime” ou “napoléonien”, tous se disent “républicains”, parce que les générations anciennes sont celles de la III° République donc le passé référentiel est républicain. Il devient même de plus en plus difficile de ne pas se dire “démocrate” en ce sens que les premières générations qui ont promu la démocratie (au sens où on l'entend en 2020) sont celles qui sont en cours de disparition – il y a de moins en moins de membres de la société française nés avant 1940 et dans deux décennies il n'y en aura plus que résiduellement.

Passé et futur sont un même objet, du “non présent”, le monde des “non vivants”, les humains morts ou non encore nés. Dans le présent, le futur ressemble au passé: comme lui il est imaginable, comme lui l'image qu'on s'en fait est parcellaire et partiale, et comme lui il est “inégal”, il n'égale pas le présent, ni le passé ni le futur ne sont envisageables «toutes choses égales». Enfin, passé et futur on ceci en commun, ils sont toujours déceptifs. C'est que, tout ce qui n'est pas le présent ne ressemble pas à ce qu'on s'en représente. Bien sûr nous ne sommes pas tous égaux devant la déception: si on sait et comprend, et si on tient compte que sa propre approche de la réalité est toujours imparfaite, on s'attend à devoir être déçu entre ses attentes et ce que l'on rencontre effectivement; si on ne le sait pas ou ne le comprend pas ou n'en tient pas compte, d'évidence on ne s'attend pas à être déçu. Si le passé se distingue du futur en ce qu'il est advenu, avéré, il s'en rapproche en ce que le passé d'un instant donné diffère du passé des instants précédents et suivants. C'est bête à dire mais le futur de demain sera le passé d'après-demain, de ce fait le passé d'avant-hier est autre que n'était le passé d'hier quand hier était le présent. C'est assez simple: ce jour je suis certain d'une chose quant au futur que constitue demain, il sera autre que ce que je peux en prévoir ce jour; et je suis tout aussi certain que demain le futur que j'imaginerai pour le jour d'après, donc après-demain pour ce jour, sera autre que celui que j'en prévoirai. D'où, à la fois le demain de ce jour et l'hier d'après-demain seront autres, puisque après-demain j'aurai à la fois la connaissance que ce qui sera hier est autre que ce que j'en prévoyais aujourd'hui, et qu'aujourd'hui je fais des anticipations inexactes, ce que je ne peux pas savoir aujourd'hui même si je le pressens. Le passé est avéré mais chaque instant nouveau le modifie en ce que ma représentation de l'instant T-2 diffère de celle que j'avais quand il était l'instant T et diffère de celle que j'avais à l'instant T-1, disons, bien qu'avéré le passé est aussi imprédictible et mouvant que le futur.

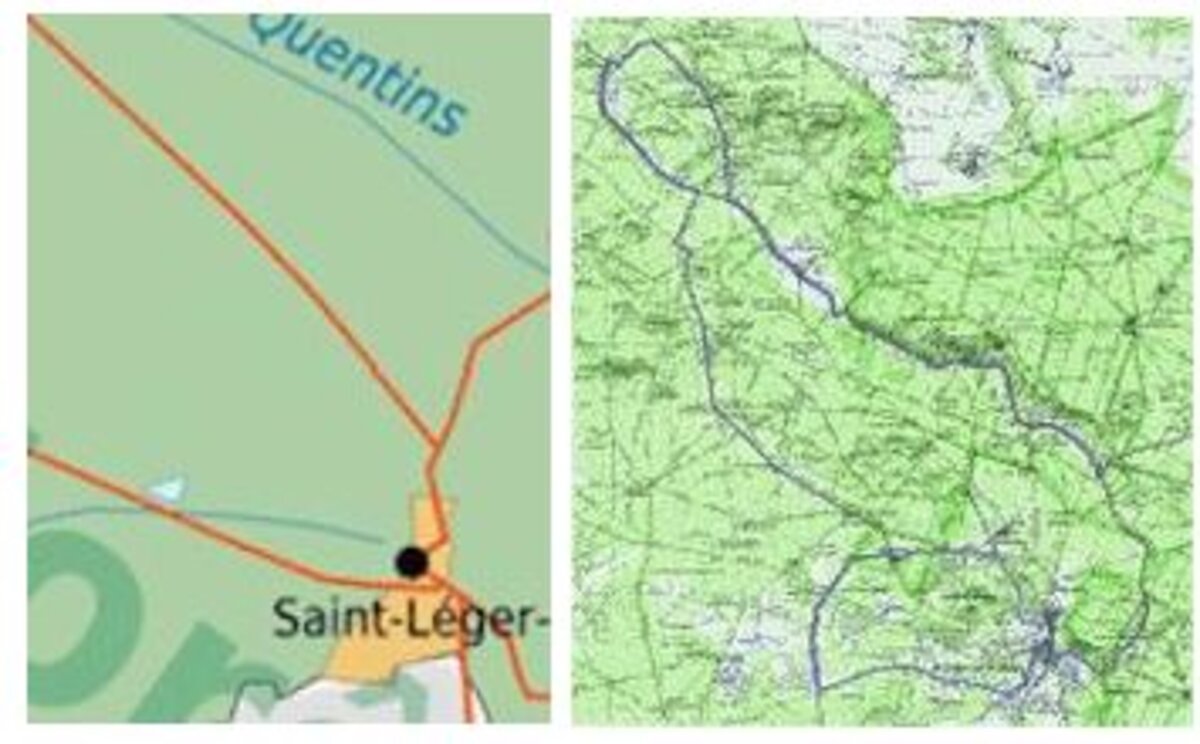

Pour le dire autrement: le passé comme le futur sont des échantillonnages: si le futur est hypothétique et le passé avéré, ma représentation du futur dépend de ma représentation du passé, et ma représentation du passé est parcellaire et partiale. Si j'étais omniscient je pourrais censément me représenter le futur de manière exacte mais l'omniscience est impossible parce que je suis une parcelle de l'univers et ne peux imaginer le futur, et le passé, qu'à partir de moi. Soit dit en passant la question de l'omniscience a été réglée au siècle dernier: dans un univers stochastique la connaissance du passé, serait-elle absolue, ne permet pas de connaître le futur de manière certaine. Un travail constant des humains est de documenter le passé, c'est une aide précieuse pour faire des prévisions consistantes à court terme dans des contextes restreints, locaux, à moyen terme pour des contextes larges, à long terme pour des contextes très larges. Bien sûr, la granularité change selon la durée et l'extension du contexte. Soit dit en passant, cette proposition de l'article mis en lien, «Par exemple dans une population, la granularité est l'individu», est inexacte, de même pour la suivante, «En physique la granularité a longtemps été l'atome, c'est désormais le quark», c'est la granularité la plus fine dans le contexte actuel de savoir (pour la sociologie et l'éthologie ça le restera indéfiniment, cela dit, contrairement à la physique on ne peut pas étudier une population en-deçà du niveau individuel) mais dans un contexte d'observation donné le grain peut être le groupe ou l'atome, la collectivité ou la molécule, etc. Dans un article déjà ancien, «Un spectre hante les nuages» partie II, je propose ces deux images en tant qu'illustration de la notion de granularité:

Toutes deux représentent le même territoire, la première est “sociologique”, la deuxième “ethnologique”; factuellement la première est une carte routière, la seconde une carte de randonneur. Pour un automobiliste qui ne compte pas faire du tout-terrain une représentation simplifiée des axes principaux et des principales zones urbaines suffit; pour un randonneur une représentation détaillée des axes, des types de terrains et des zones habitées est nécessaire, on peut dire que la première est au niveau des collectivités, la seconde à celui des individus.

Documenter le passé est la seule manière efficace de pouvoir faire des prévisions consistantes, mais ne garantit pas de le faire. En fait c'est une question de rapport à la réalité. Quand on a une idéologie de base du type «toutes choses égales par ailleurs», même la meilleure documentation n'est d'aucune utilité pour produire des prévisions consistantes. La réalité est plus compliquée que ce principe car les choses sont toujours à la fois égales et inégales, et ne sont jamais “par ailleurs”. Les choses, toutes les choses, sont et de ce fait sont toujours ici et maintenant, toujours “égales”, quand on les considère, mais les contextes évoluent et chaque nouveau contexte est “inégal”. Bien sûr on peut prendre en compte dans un contexte limité en espace et en temps l'évolution d'une partie des choses en considérant le reste “égal” mais l'inégalité des contextes rend rapidement leur évolution imprédictible. Disons, tenir compte de la complexité et de l'imprédictibilité de la réalité ne garantit pas de produire des prévisions consistantes mais ne pas en tenir compte garantit de produire des prévisions inconsistantes, et en tout cas en tenir compte permet de ne pas être surpris que ce qu'on prévoit ne se produise pas comme prévu.

Prenons le cas de l'événement qui a fait et continue de faire le cœur du discours public, reléguant tout autre événement au second rang, le “covid-19”. On ne peut pas dire qu'il ait été imprévisible mais d'une manière abstraite et très générale: le passé nous enseigne que ce type d'événements est certain dans le futur, et on peut avoir la certitude, à tout moment, qu'il peut se produire dans le présent un événement de type pandémique. On peut même prévoir qu'un tel événement aura pour cause une zoonose, précisément une zoo-anthroponose, non que les anthropo-zoonoses soient moins prévisibles mais du point de vue des humains les zoonoses allant de l'animal à l'humain sont plus importantes, spécialement dans un souci de santé publique. C'est prévisible parce que ça se passe le plus souvent ainsi – je parle ici des pandémies nouvelles, et non du retour de pandémies anciennes du fait d'une mutation de leur vecteur ou d'un changement de contexte (guerre, disette, nouveaux comportements...) qui le rend plus virulent. Une meilleure documentation du passé a permis, au cours du XX° siècle, spécialement son dernier quart, de comprendre que presque toute pandémie nouvelle très virulente a pour cause l'adaptation aux humains de vecteurs qui infestent habituellement d'autres espèces, le plus souvent en en passant d'abord par une adaptation à une espèce intermédiaire. De ce fait, l'advenue d'un événement comme la pandémie dite “covid-19”, un acronyme pour “maladie du coronavirus 2019” (coronavirus disease 2019), était donc hautement prévisible; ni sa date, ni le vecteur, ni sa virulence ne l'étaient, mais son advenue l'était. On a pu constater, au cours de l'année 2020, que les États n'y ont pas tous réagi de la même manière ni avec la même efficacité. La principale raison qui explique ces différences réside dans la manière dont ces États ont tenu compte de la documentation sur les cas antérieurs pour se préparer aux cas ultérieurs. Dans les États qui ont réagi efficacement on avait mis en place des mesures de prévention et des plans dès la première décennie du XXI° siècle, et maintenu ces mesures «quel qu'en soit le prix», comme aime à le répéter – mais un peu tard – un responsable politique français actuel. De ce fait, ils ont pu très vite juguler l'épidémie ou empêcher sa propagation chez eux parce qu'ils y étaient près. Ce qui illustre mon affirmation précédente, “les choses” sont “égales” mais les contextes “inégaux”: les épidémies se répandent toutes selon des schémas prévisibles mais dans certains contextes on en tient compte, dans d'autres non. Un pays comme la France avait aussi mis en place certaines mesures pour anticiper sur une possible pandémie virale au cours de la première décennie du siècle mais pour des raisons diverses un large pan de ces mesures fut abandonné ou, quand elles ne l'étaient pas formellement, réalisées de telle manière qu'elle se sont révélées sans efficacité, le cas le plus notable étant celui des masques prophylactiques: il est apparu tardivement que les stocks prévus par la loi existaient mais leur maintenance fut si désastreuse que dans leur majorité ils étaient périmés et inefficaces.

L'usage intelligent de la documentation du passé permet de réaliser ce paradoxe: prévoir l'imprévisible. Le “covid-19” état imprévisible en soi, on ne peut pas anticiper l'advenue d'une zoonose virale allant des chauve-souris aux humains à une date déterminée, ni le type de maladie qu'elle provoquera, mais on peut prévoir qu'un tel événement adviendra et on peut prévoir que les mesures prophylactiques efficaces dans le passé le seront dans le futur. La pandémie nouvelle de 2020 n'était donc pas prévisible en soi mais la manière d'y faire face l'était, c'est entre autre cela, prévoir l'imprévisible.

Bon, je n'ai pas souhait de poursuivre. Je rappelle ici le titre et l'introduction de ce billet:

Le passé et le futur sont toujours pareils, le présent toujours différent.

C'est ainsi. Contrairement à ce qu'on peut constater les humains tendent à se représenter le passé comme, dira-t-on, inchangé, et le futur comme prédictible, raison pourquoi le présent apparaît toujours différent, tant du passé que du futur.

Même si je suis souvent déçu je compte sur le discernement de mes lectrices et lecteurs pour mener leur propre réflexion à partir de cette amorce. Quand j'ai créé ce billet mon but était d'explorer cette question mais je vous en laisse la tâche, si ça vous intéresse. Bien sûr, je serais heureux de savoir ce que vous en avez à dire ou écrire mais bon, ça n'a rien de très nécessaire.

À titre d'information, ce billet fut publié ce 6 novembre 2020 à 4h05 ;-)