La génération ainsi étiquetée est celle de la période 1980-1990 selon certains, 1980-2000 selon d'autres, et bien sûr vaut pour tout individu né depuis, le point commun de ces “digital natives” ou «enfants du numérique», étant d'avoir «grandi dans un environnement numérique»., ce qui est à l'évidence le cas de tous ceux nés depuis la date supposée de commencement du phénomène. Mais depuis 2001 on a supposément connu d'autres ruptures historiques, donc assisté à d'autres ruptures générationnelles, et on a eu droit entre autres à la “génération Z”, censément celle qui succède à la “génération digital natives”, avec cette curiosité qu'elle vient à la suite de la “génération X” (un concept apparu au milieu des années 1960) et devance la “génération Z“, d'où la requalification des “digital natives” en “génération Y” par l'organisme qui a tenu, d'abord à déterminer une nouvelle génération, censée commencer en 1997, ensuite établir une généalogie des générations qui reprenne ce concept déjà ancien de “génération X”, originellement située plutôt dans les années 1960 (celle venant après celle dite des “baby-boomers”, ce qui instaurait une rupture entre les “générations” X et Y, d'où une redéfinition des X, décalée vers le futur, et des Y, décalée vers le passé, afin d'éviter une rupture de continuité dans les ruptures de générations). Il y a un implicite dans ces désignations, peut-être conscient, peut-être non, de la part de leurs inventeurs: la “génération Z” est “la dernière”, non en tant que plus récente mais en tant qu'ultime, Z étant la dernière lettre de l'alphabet latin. Après cela, plus aucune génération ou retour vers le passé avec l'émergence d'une “génération A”? Allez savoir...

Ces “digital natives” sont une fiction pour deux raisons: toute personne ayant vécu entre 1980 et 1995 est “enfant du numérique”; rien ne naît de rien, et les “enfants du numérique” au sens restreint proposé par Marc Prensky ne sont pas en rupture, il y eut avant eux au moins deux “générations du numériques”, quelque chose comme “les parents du numérique” et “les grands-parents du numérique”, donc elle n'est pas en rupture mais en continuité. C'est l'évidence même, tant pour qui connaît l'histoire du “numérique”, de ses théoriciens, de ses concepteurs et de ses réalisateurs, que pour qui, sans la connaître, peut faire ce constat évident: la “numérisation de la société” par le moyen des technologies modernes (par les ordinateurs électroniques) commence dès les années 1940 et s'est déjà beaucoup développée dès les années 1960. Il y a même des “arrière-grands-parents du numérique”, et toute une généalogie antérieure, qui certes usait de moyens nettement moins “modernes” – des instruments mécaniques, tout au mieux électriques – mais tout aussi “numériques”. Sans remonter jusqu'à la Nuit des Temps et à l'invention du boulier ou plus largement de l'abaque, dans la période récente on a des machines pas si différentes dans le principe mais plus modernes dans la forme, notamment la «pascaline», la “machine de Pascal”, celles antérieures sont réputées “analogiques”, celle-ci initierait la lignée des celles “numériques” – même si cette opposition entre numérique et analogique est assez artificieuse. Disons que tant en pratique et un peu en théorie (Charles Babbage) qu'en théorie et un peu en pratique (Ada Lovelace), la lignée directe en matière de numérique débute dans les années 1830 (bien que le début d'un processus soit rarement évident: le métier Jacquard est déjà une “machine numérique” puisque la transposition depuis les cartes perforées des motifs tissés ou tricotés n'a rien d'analogique, et cette invention ne naît pas de rien, disons que pour Babbage et surtout pour Lovelace, il y a explicitement décorrélation entre la manière dont la machine fonctionne et le résultat qu'elle produit, ils ne parviennent pas – surtout par la faute de Babbage, une imaginatif assez peu doué dans la concrétisation, ni dans la communication – à réaliser proprement un “calculateur universel” capable de produire n'importe quelle forme par calcul mais c'est bien leur projet).

En 1975 j'ai assisté à une chose qui m'étonna, et qui reste gravée en mon esprit depuis. J'étais à l'époque, par une circonstance curieuse, interne dans un établissement privé d'enseignement. Ordinairement, je rentrais chez moi (chez mes parents) en bus et en train mais ce jour-là j'ai fait la première partie du trajet, celle en bus, dans la voiture des parents d'un de mes camarades de classe, et il y avait aussi une de ses grands-mères. Le voyage avait lieu en Beauce, et ce soir-là on eut droit à une spectacle comme sait en offrir cette plaine par ailleurs d'une triste monotonie, un très beau coucher de soleil, du genre de celui-ci en mieux:

Agrandissement : Illustration 1

La grand-mère (une trèèèèèèèès vieille femme, genre la soixantaine – ouais, j'avais seize ans à l'époque, donc une opinion différente de celle que j'ai cinq décennies plus tard quand à l'extrême vieillesse), s'exclame alors, toute émerveillée, «C'est beau comme la télé couleur!». Pour les digital natives ça ne doit pas sembler très étonnant je suppose – je ne parle pas de l'exclamation mais de la référence à l'objet –, pour les vieilles choses de mon genre peut-être plus, rapport au fait qu'en 1976 les “color TV natives” avaient au plus dans les vingt-cinq ans.

Les êtres vivants ont d'énormes capacités d'adaptation, sans cela ils ne vivraient pas, et, ce qui va avec, d'énormes capacités d'apprentissage, tant pour donner que pour recevoir un enseignement, et tout spécialement les mammifères. Comme l'écrivit un auteur que j'apprécie hautement:

«Les alcooliques sont des philosophes, dans le sens général où tous les êtres humains (et, en fait, tous les mammifères) sont guidés par des principes hautement abstraits, dont ils sont presque entièrement inconscients, ignorant que le principe qui gouverne leurs perception et action est d'ordre philosophique» (Gregory Bateson, «La cybernétique du “soi”: une théorie de l'alcoolisme», Vers une écologie de l'esprit, tome 1).

Dans cet article Bateson s'intéresse aux alcooliques en tant que modèles de comportement, et plus spécialement à ceux de l'Association des Alcooliques Anonymes (l'AAA, dans le passage qui suit, “AA”), entre autres choses par la démonstration qu'ils font de cette très haute capacité d'adaptation. Ce passage est le début de la partie intitulée «La fierté de l'alcoolique». Toute sa fin illustre cette capacité d'apprentissage:

«Une façon commode de décrire des principes tels que “fierté”, “dépendance”, “fatalisme”, etc., consiste à les examiner comme s'ils étaient le résultat d'un apprentissage secondaire et à se demander quels sont les contextes d'apprentissage susceptibles de les inculquer à l'individu.

1. Il est évident que ce principe de la vie de l'alcoolique que “AA” appelle “fierté” n'est pas structuré contextuellement autour de l'expérience passée. “AA” n'utilise pas le mot fierté pour désigner quelque chose d'accompli. L'accent n'est pas mis sur “j'ai réussi”, mais plutôt sur “je peux”; ce qui correspond à une acceptation obsessionnelle du défi, au refus complet de l'autre branche de l'alternative: “Je ne peux pas”.

2. Une fois que l'alcoolique a commencé à souffrir – ou qu'il a été accusé – de son alcoolisme, ce principe de la “fierté” est mobilisé dans la proposition: “Je peux rester sobre”. Mais il est, d'autre part, évident que réussir à ne pas boire détruit le “défi”. L'alcoolique devient “outrecuidant”, comme dit “AA”. Sa détermination se relâche, il s'accorde un petit verre et se retrouve en pleine ribote. Nous pouvons affirmer que la structure contextuelle de la sobriété change avec sa réalisation; à ce point, la sobriété ne constitue plus un cadre contextuel approprié pour la “fierté”. C'est le risque de boire qui est maintenant un défi et qui appelle le «je peux…” fatal.

3. “AA” fait de son mieux pour montrer qu'il ne se produira jamais aucun changement dans la structure contextuelle. Le contexte est restructuré par l'affirmation: “L'alcoolique est alcoolique pour toujours”. Le but poursuivi est de parvenir à ce que l'alcoolique place son alcoolisme à l'intérieur du “soi”, ce qui ressemble fortement à la façon dont l'analyste jungien tente d'amener son patient à découvrir son “type psychologique” et à apprendre à vivre avec la force et la faiblesse qui lui sont caractéristiques. A l'opposé de cela, la structure contextuelle de la “fierté” alcoolique place l'alcoolisme en dehors du soi: “Je peux m'empêcher de boire”.

4. Dans la «fierté» alcoolique, l'élément de défi est lié au risque encouru. On peut formuler ce principe ainsi: «Je peux faire quelque chose où le succès est improbable et où l'échec serait désastreux». Il apparaît clairement que ce principe ne parviendra jamais à maintenir un état continuel de sobriété. Dès que le succès commence à paraître probable, l'alcoolique doit à nouveau défier le risque de prendre un verre. La “malchance” ou la “probabilité” de l'échec place l'échec en dehors des limites du “soi” : “En cas d'échec, il n'est pas de mon fait”. La «fierté» alcoolique rend le concept de soi de plus en plus étroit, en plaçant à l'extérieur de son champ une grande partie de ce qui se passe.

5. Le principe de la fierté-dans-le-risque est en fin de compte plutôt suicidaire. Libre à vous de vouloir vérifier une fois si l'univers est de votre côté; mais remettre ça sans cesse, tenter une concertation croissante des preuves en ce sens, c'est se laisser aller à un projet qui, mené à son bout, ne peut prouver qu'une seule chose: à savoir que l'univers vous hait. Mais, encore une fois, les rapports de “AA” montrent à maintes reprises qu'au fond même du désespoir c'est toujours la fierté qui empêche le suicide. C'est dire que ce n'est pas le “soi” qui conduit à l'ultime quiétude» (G. Bateson, op. cit.)

L'apprentissage secondaire (en VO le deutero-learning) mentionné se réfère à un autre concept exposé par Bateson dans les articles «Planning social et concept d'apprentissage secondaire» et «Les catégories de l'apprentissage et de la communication» (ou il le nomme “apprentissage II”). Tout travail de recherche sérieux est en constante évolution, dans le premier article il indique comme équivalente, presque synonymique, la notion «apprendre à apprendre», ce qu'il ne fait pas dans le second. De ce que j'en comprends, dans le second, d'une part il prend en compte le fait que l'apprentissage de niveau I implique aussi cet apprentissage de l'apprentissage, même si à un degré élémentaire, “inné”, l'apprentissage proprement “inné” étant donné comme “apprentissage zéro”, et qu'au niveau II on n'apprend pas proprement à apprendre car ça reste largement de l'ordre de l'inconscient, mais qu'on apprend à distinguer entre les apprentissages apparemment similaires ou apparemment différents pour les reclassifier en catégories différentes. Dans le premier article, il détermine seulement deux types d'apprentissage, par la suite il affine son travail et définit cinq niveaux, de zéro à IV; celui zéro est un “non apprentissage” en ce sens que les apprentissages sont restreints, les individus ne peuvent “apprendre” que ce que d'une certaine manière ils savent déjà, ils ne peuvent identifier que des situations qu'ils sont prédéterminés à pouvoir identifier; à partir du niveau I il y a possibilité d'apprendre à apprendre (identifier des situations non déterminées), à partir du niveau II, d'«apprendre à apprendre à apprendre», c'est-à-dire non seulement d'apprendre des choses nouvelles mais aussi, à la fois de classifier autrement ces acquis et d'appliquer à soi-même les modes de conditionnement permettant de tels acquis, de faire de l'auto-apprentissage conditionnel.

Bateson aurait pu exposer son travail autrement et il l'a fait par ailleurs mais cet ouvrage est avant tout didactique, son titre original n'est pas «vers une écologie de l'esprit» mais «étapes vers une écologie de l'esprit», c'est une «introduction [à] une science de l'esprit et de l'ordre», il y a réuni des articles qui proposent des travaux tantôt principalement empiriques et tantôt principalement théoriques; ces trois-là forment une suite dans laquelle «La cybernétique du “soi”» est intermédiaire (bien que chronologiquement postérieur à «Catégories de l'apprentissage» il rend compte d'un travail antérieur, et postérieur à «Planning social»), les trois, avec l'article «Une théorie du jeu et du fantasme», forment la première section de la partie «Forme et pathologie des relations sociales», «I. Apprentissage et théorie du jeu», principalement consacrée aux formes de ces relations, la seconde, comme l'indique son intitulé, «II. Schizophrénie: théories et hypothèses», se consacrant surtout aux pathologies. Je ne sais pas si tous ses lecteurs le lisent ainsi, j'en connais au moins deux, un autre abonné de Mediapart et Ma Pomme, pour qui c'est le cas, ils le considèrent, entre autres comme une sorte de manuel, notamment, pour lui d'anthropologie, pour moi de sociologie, et pour tous les deux, si j'ai bien compris (on n'a pas explicitement discuté de la chose), il s'agit d'une sorte de livre de sagesse destiné aux scientifiques et plus largement à toute personne qui cherche quelque chose qui soit de l'ordre du vrai sans pour cela coller dessus l'étiquette «Vérité».

Les “color TV natives”, “digital natives” et autres “X Y Z natives” (plus les “A to W natives”)… J'évoquais l'exclamation extasiée de la grand-mère de mon camarade parce que si l'on suit le schéma des “générationnistes”, ceux des années 1960 comme ceux d'aujourd'hui ou d'avant, il y aurait discontinuité entre les générations, et chacune serait situable dans le temps. D'accord, ils ne s'entendent pas tous sur la segmentation ni sur les traits communs à chaque génération, et qui en feraient la singularité, mais ils s'entendent tous en revanche sur ces deux points: on peut “objectivement” segmenter l'espèce en générations, chacune se distinguant de toute autre car seule une certaine génération réuni l'ensemble des traits qui la déterminent.

Premier problème, il n'y a pas de solution de continuité dans la génération au sens premier, c'est-à-dire dans l'«action d'engendrer» (TLF), l'«action d’engendrer, de produire son semblable» (Wiktionnaire), les humains ni nulle autre espèce ne cessent, pendant un temps donné, celui qui sépare le moment de l'engendrement.d'un ensemble d'individus à un instant donné et celui de leur maturité dite sexuelle, c'est-à-dire le moment où ces individus sont à leur tour en capacité d'engendrer, de procréer. Certes, pour les espèces à vie brève (moins de deux ans), et à cycles de maturité et de reproduction annuels il y a une chose de cet ordre, pour celles à cycle de maturité au moins bisannuel non, y compris celles à cycle reproductif annuel, puisque les individus d'une certaine année coexistent en tant que “génération non mature“ avec tous ceux de la tranche d'âge “impubère”. Et bien sûr, pour les humains c'est très notablement le cas pour cette continuité dans l'engendrement, donc dans l'impossible détermination d'un génération en tant que tranche d'âge puisque, sauf quelques rares groupes, il ne connaissent pas de cycle de reproduction collectif, donc il en naît et il en parvient à maturité à tout moment.

Deuxième problème: il en est des “choses de l'esprit” comme des “choses du corps”: aucune solution de continuité entre les inventions et les changements qu'ils occurrent, et pas plus qu'une génération d'individus ne se substitue à une autre, ce qui serait la condition nécessaire pour que la nouvelle soit en rupture avec les précédentes, une supposée génération d'inventions ou d'innovations n'est en rupture avec les précédentes. Dans un récent ouvrage, Sans transition. Une nouvelle histoire de l'énergie, l'«historien des sciences, des techniques et de l'environnement» Jean-Baptiste Fressoz expose avec brio «la transition introuvable» (titre d'une des parties de l'introduction), plus exactement les introuvables “transitions énergétiques“, celle actuellement prônée comme celles précédemment énoncées: une “génération énergétique” ne remplace pas la précédente, elle s'y ajoute et même, contribue à son expansion, et à celle de toutes les précédentes:

«La transition énergétique parvient à faire passer pour anodin un futur radicalement étrange. Or, c’est de l’histoire, d’une histoire fausse, qu’elle tire sa force de conviction et son apparence de plausibilité. Comme en écho aux transitions du passé – du bois au charbon, puis du charbon au pétrole – il nous faudrait maintenant, face au réchauffement, en accomplir une troisième vers le nucléaire et les renouvelables. La crise climatique commanderait de poursuivre l’histoire du capitalisme et de l’innovation, de l’accélérer même, pour hâter l’avènement d’une économie libérée du carbone. Grâce à la transition, le changement climatique appelle un changement de technologie et non de civilisation. L’histoire de l’énergie, ses routines chronologiques, ses récits phasistes du passé – âge du bois, âge du charbon, âge du pétrole, économie organique et économie minérale, première et seconde révolution industrielle – ont joué un rôle idéologique discret mais central dans la construction de ce futur réconfortant.

Commençons par rappeler quelques évidences. Après deux siècles de “transitions énergétiques” l’humanité n’a jamais brûlé autant de pétrole et de gaz, autant de charbon et même autant de bois. Chaque année, environ deux milliards de m3 de bois sont abattus afin d’être directement consumés, soit trois fois plus qu’un siècle plus tôt. Le bois fournit deux fois plus d’énergie que la fission nucléaire, deux fois plus que l’hydroélectricité, deux fois plus que le solaire et l’éolien réunis (en 2019). Le bois demeure une source de chaleur essentielle pour le tiers le plus pauvre de la population mondiale, 2,3 milliards de personnes – qui sont aussi les premières victimes de la pollution. Mais les pays riches ont également vu leur consommation de bois énergie augmenter: les États-Unis en brûlent deux fois plus qu’en 1960 et l’Europe trois fois plus qu’au début du XXe siècle. Pourtant, les historiens se sont surtout intéressés au bois quand il semble disparaître: sa prétendue éviction du mix énergétique anglais au XIXe siècle a fait couler plus d’encre que son essor dans le monde entier depuis 1950» (J.-B. Fressoz, Sans Transition, début de la partie «L'introuvable transition»).

Il en va des générations humaines comme des générations techniques: elles ne se remplacent pas mais se superposent, ne s'opposent pas mais se complètent, ne s'éliminent pas mais s'accumulent, et ce qui constitue l'essence (les traits comportementaux supposément propres à chacune) est latent dans celles antérieures de cinq ou six décennies, effectif dans celles des trois à cinq précédentes décennies. Si vraiment on souhaite en nommer une “digital natives”, alors il faut nommer ainsi celle des natifs de la période dite de l'entre-deux-guerres (1920-1940) et au moins les natifs des deux à trois lustres précédents, qui préparent et réalisent cette “transition numérique” émergeant non pas vers 1980 mais dès la fin des années 1940 et assurément dès le début de la décennie 1950 pour se réaliser concrètement, mais à bas bruit, en 1962. Je n'en discuterai pas ici, je l'ai suffisamment fait dans des billets et articles antérieurs, sans même discuter des prémisses, de la longue séquence qui prépare et conçoit ce moment, le moment réellement fondateur de cette “transition” qui n'est pas plus une transition que celle énergétique, c'est l'année 1872, celle où est réalisée la dernière liaison intercontinentale par câble sous-marin de télécommunication entre l'Asie et l'Australie – factuellement entre la Grande-Bretagne et la Grande-Bretagne, puisque ce câble relie Hong-Kong, colonie britannique, à l'Australie, colonie britannique, un an après qu'un autre câble sous-marin ait relié l'Angleterre, la métropole britannique, à sa colonie de Hong-Kong. J'en cause car ça illustre parfaitement ce qui sous-tend ces “avancées technologiques”: non pas le “progrès de l'humanité” mais le renforcement de la mainmise des “puissants” sur ce et surtout sur ceux qu'ils dominent: ce réseau mondial de télécommunication a pour but premier de permettre à quelques-uns, les “dominants” (non pas l'ensemble des métropolitains des empires coloniaux de l'époque mais la seule frange dominante dans la métropole même) de renforcer leur mainmise sur les dominés: avoir la maîtrise des moyens de communication les plus efficients tant en puissance (en “débit”) qu'en rapidité, c'est la condition impérative pour une classe dominante pour asseoir sa domination puisque son groupe dispose d'un outil de coordination de ses actions nettement plus efficace que ceux dont disposent les dominés. Après cette brève digression, revenons-en aux “générations” digitales ou télévisuelles ou autres, X, Y, Z ou autres qualifications alphabétiques.

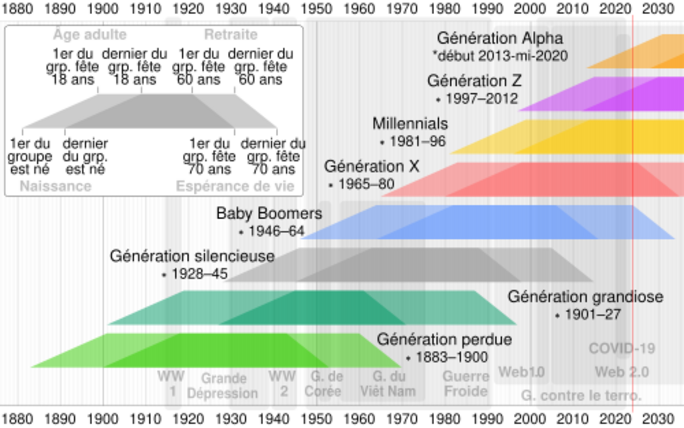

J'avais noté sans le relever ni le mentionner ici un passage intéressant d'un des articles de Wikipédia sur ces “générations” que malheureusement je ne retrouve pas, situant la “génération 0” ou un truc du genre – ah oui! la première “génération silencieuse” qui serait en fait la seconde, mais la première n'entrant pas dans le schéma (trop ancienne) elle est innomée – avant 1883, date d'apparition supposée de la première génération nommée, dite “perdue”. En revenant sur ces articles j'ai constaté que j'avais raté une dénomination, celle de la génération censée venir après la “génération Z“, en 2013, et vous savez quoi? C'est celle de l'éternel retour. Certes on passe de l'alphabet latin à celui grec, reste que la supposée “génération Alpha” est bien celle du début de la liste – comme dit l'autre, les derniers seront les premiers...

La première “génération alphabétique” étant celle (excusez – ou n'excusez pas – l'ironie) “née sous X”, c'est dans cet article que figure une image intéressante, qui reprend et complète les dénominations:

Le concept de génération tel que défini dans ce genre de schéma est vaguement d'ordre sociologique ou anthropologique mais dans son usage le plus courant il est avant tout d'ordre psychologique et propagandiste (je mentionne la psychologie non en tant que [plus ou moins] science mais en tant qu'instrument au service de la propagande et de la publicité, qu'on pourrait qualifier de “psycho-économie”, c'est-à-dire l'ensemble des travaux de la “psychologie expérimentale” recyclée par les idéologues de l'introuvable science économique et mis au service de personnes et groupes ayant comme but, ainsi que l'avait dit benoîtement l'un d'eux, qui par la suite se rétracta, de «vend[re] à [des entreprises commerciales] du temps de cerveau humain disponible». Correction: il ne s'est pas proprement rétracté, il a simplement estimé «par la suite, qu'il “aur[ait] dû [se] taire”», car ce fut certes maladroit de le dire en public mais ça n'en restait pas moins exact pour cela…). Bon, je cherche le passage dont je causais. Retrouvé dans l'article «Génération Y». Le voici:

«Le terme “génération Y” apparaît pour la première fois en 1993 dans un éditorial du magazine américain spécialisé dans la publicité Advertising Age. L'article n'est pas une analyse sociologique de cette tranche d'âge, c'est un portrait robot d'un jeune consommateur éthique, engagé mais sensible aux messages publicitaires».

J'ai un défaut, assez courant je suppose, quand un propos me paraît d'une grande évidence je prends rarement la peine, si je ne cherche pas à ce moment-là ce genre de propos, de le noter ni de relever l'endroit où je l'ai lu ou entendu: savoir qu'une dénomination de “génération” telle que “génération X” ou Y ou Z est publicitaire (est propagandiste) ne m'apprend rien, de mon point de vue c'est un truisme, une “vérité d'évidence”, mais les “vérités d'évidence”, je le sais pourtant, ça n'existe pas. Voilà: “Génération Y” est un terme de profilage à usage interne au départ, et si ça semble susceptible d'être “vendeur”, en ce cas seulement ça peut devenir un argument publicitaire – le “temps de cerveau humain disponible” n'est vraisemblablement pas né du cerveau indisponible de Patrick Le Lay (trop occupé à penser à la manière de trouver des sous pour consacrer son “temps de cerveau” à élaborer des concepts de ce genre) mais à coup sûr, ça n'est pas attirant, donc ça aurait dû ne pas sortir du cercle des initiés acharnés à trouver de nouvelles techniques de bourrage de crâne – “pas vendeur”…

Le tableau repris de la page de Wikipédia représente une partie de la «Théorie générationnelle de Strauss-Howe», qui n'a de “théorie” que le nom. Pour citer l'article:

«Cette théorie générationnelle, inventée par les américains William Strauss (en) et Neil Howe (en), a pour objet les générations qui se sont succédé au cours de l'histoire des États-Unis. Depuis sa création, elle couvre plus de 24 générations anglo-américaines. Chaque génération qui se déclenche dure en moyenne de 20 à 22 ans. Le concept se dispose d'un saeculum aux chaque quatre archétypes (prophète, nomade, héros et artiste) qui sont accompagnés de tournants sur des événements qui ont marqué chaque génération (le haut, l'éveil, le démêlé et la crise)[pas clair].

Cependant, les auteurs, dans leur travail, ont mentionné que les frontières sont floues et que la vitesse de leur développement, comme les saisons, ne peut pas être prédite, comme il s'est avéré plus tard, leur prédiction était vraiment justifiée. Après l'étude de cette théorie générationnelle par les principaux centres de recherche, les limites des dates de naissance entre les générations ont en effet été révisées et modifiées25.

Ce modèle de génération est utilisé dans les médias, le marketing et la publicité du monde occidental soit en Amérique, Australasie et Europe de l'Ouest».

Comme l'a indiqué un contributeur de Wikipédia, la fin du premier alinéa est “pas claire”, lisiblement une traduction à la va-vite d'un truc dont je suppose qu'il est originellement en anglais. Pour une rare fois j'ai fait un copier-coller intégral, y compris les liens vers les notes de fin, le plus souvent je conserve le texte, parfois quelques liens vers d'autres articles, rarement je corrige les coquilles et syntaxes défaillantes, là non, juste pour donner l'idée de la cohérence incertaine, au plan scientifique, de ce genre de “théories”, et du peu de recul des contributeurs qui supposent très important de nous en faire part dans un article autonome – selon moi, la section «La théorie générationnelle de Strauss-Howe» de l'article «Génération (sciences sociales)» est amplement suffisante pour se rendre compte, et bien, de son insuffisance au plan scientifique. Par contre le lien avec la mouvance propagandiste qui sévit dans les médias et se masque derrière les concepts supposés neutres idéologiquement que sont le “marketing” et la “publicité” est tout de suite assez évident, d'ailleurs celui des auteurs qui a son rond de serviette dans les milieux académiques sévit dans ces branches – et y sévit aussi en tant que “consultant” auprès, et bien, des propagandistes du marketing et de la publicité.

Bien évidemment, les générations ultérieures aux hypothétiques (et indémontrables) treize précédentes, donc d'après celle étiqueté X (curieux d'ailleurs de constater qu'ils se sont trouvés incapables, en un premier temps, de la nommer autrement, et de nommer autrement que “ treizième” l'hypothétique treizième), ils ne les avaient ni prévues ni (mais là on peut comprendre) nommées. Entretemps, comme le montre la discussion qui précède, il y a eu totale réévaluation de la chose, le tableau à la fin de l'article «Génération X» correspond à un état ancien de la “théorie”, qui donc n'en comptait que vingt-quatre, et non vingt-six, lais l'apparition de nouvelles “théories” a un peu bousculé le tableau, raccourcissant la durée moyenne des générations, segmentant et nommant différemment les plus récentes, généralisant le propos pour “déshistoriciser” (détacher d'une séquence historique précise) et “mondialiser” la “théorie” (beaucoup trop explicitement “américaine” dans sa version Strauss-Howe), se limitant aussi à une séquence historique plus courte, de un siècle et demi à au plus trois siècles – en gros, les périodes dites de la “révolution industrielle” (selon qu'on l'étende à ses prémisses ou qu'on ne prenne en compte que le moment où, censément, elle est pleinement constituée). Comme l'écrivit, pour un tout autre sujet, Stefan Zweig, «ce sont toujours les contemporains d’une époque donnée qui connaissent le moins cette époque». Et allez donc! Le coup de l'argument d'autorité! J'avais écrit dans deux ou trois textes un truc similaire mais c'est toujours mieux de placer ça sous la plume d'un auteur connu et réputé. Une sentence qui vaut surtout pour ceux qui acceptent de se plier aux diktats de l'époque, du genre, par exemple, répondant au «portrait robot d'un jeune consommateur éthique, engagé mais sensible aux messages publicitaires». Plus précisément, du genre répondant à ces deux éléments importants du portrait, «consommateur» et «sensible aux messages publicitaires».

Je ne tiens pas spécialement à ne pas sembler un parfait imbécile ou un idéologue malintentionné, très sincèrement je m'en fiche comme de ma première chemise ou de l'an quarante, plus encore, même, cela dit je tiens à signaler que j'accepte la notion de “génération” mais de tout autre manière que celle-ci. Prenez le cas de la “génération perdue”: ce nom la précède presque,comme l'explique très bien l'article, et au départ il ne concerne qu'un nombre très restreint d'individus, que ce soit les “Américains de Paris” (les Noirs américains non inclus) ou certains artistes et écrivains allemands; le nom part en outre d'un lieu commun énoncé par un vieux con récriminant contre un “petit jeune” (j'imagine la suite, du genre «les meilleurs sont partis, il ne reste que des incapables de ton genre!») et repris par une pas si vieille conne qui semble déjà dépassée par “la jeunesse” – et surtout par les évolutions de son époque. Et cette qualification purement littéraire basée sur un propos de (retour de) comptoir concernant un nombre très restreint d'individus devient par une opération magique la désignation de toute une “génération”, qui vue les dates proposées, 1883-1900, correspondrait de toute manière à au moins trois ensembles disparates, ceux nés avant 1887, déjà plus si jeunes en 1920, ceux nés entre 1887 et 1895, qui forment l'ensemble qui pourrait être qualifiée de “génération perdue”, mais en rapport avec la première guerre mondiale plutôt qu'après, et ceux d'après 1895, qui pour une grand part n'ont pas autant subi cette guerre et qui participent effectivement de la “jeunesse” de l'entre-deux-guerres. Bref, une “génération” très hétéroclite.

Le qualificatif de la suivante, “grandiose”, est clairement en référence, non pas à cette supposée génération (1901-1924) mais à l'époque, qui au départ n'est guère grandiose, et l'est brièvement pour un nombre somme toute limité d'individus, les “héros” mentionnés dans le tableau – après une guerre presque tous les combattants du camp des vainqueurs deviennent des héros, presque tous ceux du les vaincus cessent de l'être, mais durant cette guerre ils sont avant tout de la piétaille, de la chair à canon, des esclaves. Intéressant de savoir que le sobriquet “G.I.” est au départ une sobriquet assez désobligeant en argot étasunien pour désigner les “militaires du rang” (du bas de l'échelle) et les conscrits, diversement interprété mais notamment comme “general issue”, “fourniture du gouvernement”. Comme nombre de termes dépréciatifs celui-ci devint par la suite appréciatif, reste que pour la piétaille, au début de l'engagement des États-Unis dans la deuxième guerre mondiale ils se perçurent souvent ainsi – parmi les principaux États parties dans cette guerre, les États-Unis sont l'entité politique ayant suscité le moins d'adhésion (un nombre très faible d'engagés) et qui en rapport à sa population eut un nombre nettement moindre de conscrits que les autres “Alliés”. C'est toujours ainsi avec les guerres: avant, peu de personnes la souhaitent, même chez les bellicistes, pendant il y a les discours glorieux de “l'arrière” et ceux assez différents de ceux qui sont au front, et après seulement les participants du camp des vainqueurs deviennent des héros, y compris à leurs propres yeux. Ils le furent peut-être, d'une certaine manière, mais qualifier de “grandiose” cette “génération” est typiquement un discours de l'arrière...

Intéressant aussi la segmentation ultérieure: dans la classification de Strauss et Howe, cela d'autant qu'ils définissent au départ une “génération” comme une période de vingt à vingt-deux ans, la “rupture générationnelle” entre la “génération” qui commence en 1982 et la suivante est située en 2005, et la suivante, nommée vers 2012-2015 je suppose, est dite “nomade”; l'autre segmentation la plus courante, du moins en 2024, celle du «Pew Research Center», propose des “générations” plus courtes, plus ou moins seize ans, situe celles étiquetées Y et Z à cheval sur celles dites “13e” et “Millenials” (“Milléniaux”) chez Strauss-Howe (du moins la version la plus répandue de leur classification) et un peu au-delà – jusqu'en 2012, contre (provisoirement) 2005; pour Strauss-Howe la suivante (début provisoire: 2006) est dite “Homeland” (“SDF”), avec une projection pessimiste (puisque c'est alors largement celle “à venir”), avec cette description “collapsologique” dans le tableau de Wikipédia: «Crises: crise économique mondiale, guerre contre le terrorisme, crise climatique». Remarquez, la “génération Alpha” semble tout aussi mal partie si on en croit l'article de l'encyclopédie en ligne…

Parcourant les pages de Wikipédia sur ces “générations” vous aurez constaté que ça n'a rien de bien scientifique, entre les auteurs de pièces et de scénarios (Strauss), les spécialistes de “marketing scientifiques” (Howe), les publicitaires (Advertising Age), les “bidons penseurs” – pardon, les “Think Tanks” – financés par des “philanthropes” fondamentalistes créationnistes tendance “dessein intelligent” (Pew Research Center), ça sent beaucoup plus la propagande que la recherche sérieuse. Je me fiche de passer pour un parfait imbécile ou un idéologue malintentionné, disais-je avant de digresser (en restant dans le sujet), mais j'admets tout-à-fait le concept de “génération” en tant que période de temps durant en gros une génération, avec une moyenne d'environ vingt ans, plus ou moins cinq ans. Je vais tenter de clarifier la chose.

Je le disais précédemment, une génération correspond en gros à la période allant du moment de l'engendrement.à celui de la maturité sexuelle, mais il y a beaucoup de variations individuelles et contextuelles (pour celles contextuelles, il est apparu par exemple que dans les contextes très industrialisés la dispersions de molécules chimiques dites “perturbateurs endocriniens” tend à réduire cette durée). On peut cependant constater que pour une majorité de femmes c'est entre douze et quinze ans, pour une majorité d'hommes un peu plus tard mais guère. Il y a une autre donnée, purement sociale, l'âge où l'on peut s'apparier, qui censément et corrélée, factuellement ne l'est pas. Même si au plan des définitions ça n'est pas si clair, on peut cependant nommer le premier “âge de la puberté”, le second “âge de la nubilité”. Dans les faits, ils sont décorrélés: si dans toue société l'âge pubère est assez proche, alentour de dix à quinze ans, selon le lieu ou l'époque l'âge nubile va d'avant même la naissance (mariages arrangés avant la naissance, donc, voire avant même la conception des futurs époux) à au-delà de vingt-cinq ans (par exemple, une cause non négligeable de la baisse précoce de la natalité en France, qui eut lieu dès le XVII° siècle, est le fait que l'âge du mariage, condition presque nécessaire pour s'apparier, a dès cette époque dépassé les vingt ans et dans certains milieux, les vingt-cinq ans, tenant compte bien sûr du fait que ce n'était pas une règle absolue, et aussi que la mortalité infantile était encore assez élevée). Le fait physiologique de la puberté et celui social de la nubilité expliquent cette indétermination sur la durée d'une génération, selon qu'on se base sur le premier ou le second. Je ne sais si ça clarifie tant, reste qu'on peut objectivement postuler qu'une génération c'est donc en moyenne vingt ans, plus ou moins cinq ans.

Les “générations sociales” ou “générations historiques” n'ont qu'un rapport distant avec celles contextuelles et individuelles. Comme dit, des individus, il en naît en permanence, Ma Pomme par exemple est née un onze mai et dans sa commune de naissance – dans ma commune de naissance, pour dire les choses – il y eut 54 naissances déclarées avant celle de Ma Pomme, d'où j'en conclus qu'assez vraisemblablement il y eut, dans cette commune, alentour de cent cinquante naissances et en tout cas, je suis absolument certain qu'il y en eut au moins une chaque jour et presque sûr qu'il y en eut en moyenne cinq à six (je suis le 55° du mois mais étant né vers midi, je suppose que les heures suivantes il y en eut encore quelques-unes); ma sœur aînée est née (à l'oral ça fait une jolie allitération) un trente décembre et son numéro d'ordre est 112; je n'ai jamais consulté les registres d'état-civil de la commune mais je suis presque certain que durant l'année de naissance de ma sœur comme durant celle où j'ai vu le jour il y eut, en gros une moyenne de 120 à 130 naissances, et qu'il n'y eut pas un jour sans au moins une naissance. C'est très vraisemblablement le cas pour toute la décennie 1950 dans cette commune, avec les variations que l'on sait (au début on est en phase haute du “Baby Boom”, à la fin en phase basse, peut-être même en amorce de “Baby Bust” – la baisse de natalité consécutive à la hausse précédente. Ça ne change rien à la moyenne, en gros 15.000 naissances dans la commune sur la période, plus ou moins 600. Et cela continument, sans solution de continuité, les individus n'ont pas produit en masse 7.500 bébés la première année et 7.500 la dernière année de la décennie, ni en masse les 15.000 en 1950, lesquels procréèrent en masse 15.000 nouveaux individus vingt ans plus tard (sur deux ans cependant, rapport au fait que seule une moitié d'entre eux procréa effectivement même si les deux y participèrent, et que le processus prend presque une année…

D'un point de vue physiologique il n'y a pas de génération, et le fait qu'il y en ait d'un point de vue social ne change rien à l'histoire. Ce qui me ramène à ma grand-mère extatique – enfin, celle de mon camarade de classe. Si on croit à cette fable des “générations” telle que racontée par Strauss et Howe, par le Pew Research Center ou par Advertising Age, elle n'est pas une “Color TV Native”, une “Baby Boomer Native” pour reprendre le terme usuel, elle n'appartient pas à la classe (à la génération) des “Prophètes Capitalistes” (c'est la typologie Strauss-Howe, perso je suis peut-être prophète, ça m'est arrivé de le prétendre – sans trop y croire cela dit –, mais si j'en suis un ça serait plutôt de l'anti-capitalisme…). Je ne sais exactement quel était âge mais selon qu'elle eut 60 ou 65 ans, elle fut une “Grandiose Héroïne” ou une “Silencieuse Artiste”. Ouais... Elle ne m'a pas semblé très silencieuse, sinon pas d'anecdote (en fait elle parlait assez – mon camarade était-il ventriloque?), et son “sentiment artistique” m'a semblé assez douteux; on ne connaît pas les gens, cependant elle ne m'a pas semblé grandiose et, désolé pour elle, je doute fort qu'elle eut été spécialement héroïque. D'accord, ces catégories concernent les États-Unis selon Strauss et Howe, cela dit le concept de “majorité silencieuse” était très utilisé en France et ailleurs en Europe dans les décennies 1960-1970 – une préfiguration du fameux slogan du quotidien Le Monde un certain jour de septembre 2001, «Nous sommes tous Américains»?

Je me moque de cette pauvre femme que je n'ai connue que deux heures au plus dans des circonstances peu propices à l'approfondissement de nos relations si brèves, mes excuses chère madame, paix à vos cendres, je vous prends comme exemple et vous tourne en ridicule sans savoir si vous étiez autre chose qu'une petite vieille pas très futée, ce que donnerait à croire ma présentation des choses. L'intérêt de cette anecdote réside ailleurs que dans l'anecdote même, pour significative soit-elle. je ne suis pas un “Sociology Native” mais de longue date je m'intéresse à ce qui fait une société, d'abord à ce qui fait la mienne, et j'ai un goût pour l'observation; cette anecdote m'a suffisamment frappé pour que je la garde en mémoire, et par après, bien longtemps après, j'en ai eus une lecture socio-anthropologique: son exclamation montre clairement l'inanité de ces typologies des “générations” très éloignées de la sociologie et de l'anthropologie. Les personnes qui les conçoivent ne cherchent en rien à lire et à expliquer des faits sociaux, ils définissent des “profils” en vue de “capter des parts de marché”, que ce qu'ils aient à vendre soit des produits, des idéologies, des modèles de comportement ou du vent – eh! Les escrocs aussi cherchent à capter des parts de marché.

Les découpages de Strauss et Howe ne sont pas totalement infondés. Je suppose ne pas être un parfait imbécile et sais n'être pas un idéologue malintentionné, je ne puis donc, en imbécile imparfait, supposer que les générations sociales “ça n'existe pas“, mais en tant qu'idéologue bien intentionné j'évite d'y plaquer mes présupposés dogmatiques. Le tableau proposé par Strauss et Howe a des caractéristiques intéressantes, qui montrent que leur intention est plus idéologique que mercantiliste, une chose n'excluant pas l'autre bien sûr – lisiblement, leur idéologie de base est mercantiliste, “capitaliste”, et de toute manière, comme tout idéologue propagandiste, ils ont quelque chose à vendre: leur idéologie. Ce n'est pas le cas de tous mes le plus souvent les propagandistes sont aussi un peu, ou beaucoup, escrocs, ils vendent du vent avec l'espoir trop souvent récompensé de n'être pas rémunérés en monnaie de singe – en ces cas, de susciter une adhésion sincère et surtout aveugle à leur idéologie.

Le découpage Strauss-Howe est presque acceptable au plan chronologique pour les huit dernières “générations”, très douteuse pour le reste.En voici une image, reprise du tableau de Wikipédia:

Agrandissement : Illustration 3

Au fait, juste après avoir fait ces captures d'écran j'ai cliqué sur le lien “Gilded”, qui renvoie vers la page «Gilded Age». Il est en effet prudent de ne pas traduire, dans les sociétés moins imprégnées de paganisme vaguement repeint “chrétien” “génération de l'Âge d'Or” ça ferait tiquer, et pour les vilains anticapitalistes de mon genre, “Génération Dorée” évoque tout de suite l'expression “jeunesse dorée”, fâcheusement connotée y compris pour les “capitalistes pauvres”, qui sont tout de même la majorité – ben oui, on peut adhérer à une idéologie “capitaliste” sans pour cela être un riche capitaliste, comme dit c'est le cas le plus courant. Soit précisé, cet “âge” fut ainsi nommé d'après un roman coécrit par Mark Twain et Charles Dudley Warner, The Gilded Age: A Tale of Today, (L'Âge d'or, un conte moderne), qui comme on pouvait s'y attendre de la part de Twain, était un titre ironique et satirique; pour citer l'article anglophone: «[The novel] satirizes greed and political corruption in post-Civil War» («[Le roman] satirise la cupidité et la corruption politique après la Guerre Civile» – la Guerre de Sécession). Comme qui dirait, un “âge d'or” qui ne fut pas doré pour tout le monde, ni très reluisant… Mais le Gilded Age de Strauss-Howe est une autre période: 1822-1844.

Un trait me semble notable, en tout cas à noter, l'aspect cyclique de ce tableau: les “générations” sont regroupées par ensembles de quatre avec dans tous les cas la même succession: 1) “Prophète”, 2) “Nomade”, 3) “Héros”, 4) “Artiste”. J'abonde, il y a bien un caractère cyclique dans la succession des “générations”, l'Éternel Retour n'est pas qu'un mythe, c'est aussi un concept philosophique, d'abord antique, ensuite nietzschéen. Pour cite l'article sur le concept antique, citant Aristote:

«Ce n'est pas une fois, ni deux, mais un nombre infini de fois, sachons-le bien, que les mêmes opinions reviennent jusqu'à nous».

Mais on en trouve la reprise, sous une forme “scientifique” (et parfois scientifique sans guillemets) ou philosophique bien après, durant l'époque moderne puis l'époque contemporaine, et pas seulement chez Nietzsche, notamment chez Auguste Blanqui ou, sous une forme à la fois ironique et sérieuse, chez Marx, qui se réfère pour sa proposition à Hegel, au début de son pamphlet Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte:

«Hegel fait quelque part cette remarque que tous les grands événements et personnages historiques se répètent pour ainsi dire deux fois. Il a oublié d’ajouter: la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce».

L'éternel retour comme fait social (et aussi comme phénomène physique mais c'est une autre affaire) est de l'ordre du constat. Le mythe aussi, à l'instar de la majorité des mythes, résulte de l'observation des faits. J'ai mis en lien l'article sur l'essai de Mircea Eliade Le Mythe de l'Éternel retour, mais ce bouquin a pris un sacré coup de vieux avec son hégélianisme de pacotille. J'ai ma propre explication quant au concept mythique: une société a nécessité à se refonder car “au fil des générations” elle se corrompt car les successeurs de ses fondateurs ou refondateurs perdent de vue (ne perçoivent plus) le motif réel et concret qui a motivé ces (re)fondateurs à “pactiser”, à conclure un “contrat social”. Celui-ci résulte toujours d'un compromis car les pactisants ne sont pas tout un, chacun a en vue ses intérêts propres; tous s'accordent en revanche sur le fait que le cadre de la société est très propice pour les réaliser, ce qui les amène à s'entendre sur une communauté d'intérêts; le temps passant, chaque personne physique ou morale héritière de ceux ayant conclu le pacte, le compromis, souhaite réduire la part accordée aux autres parties, et finit par percevoir le compromis initial comme une compromission où “soi” (chaque soi membre de la société) est lésée. Qu'ils le veuillent ou non, les héritiers des (re)fondateurs devront, soit rompre le pacte, soit le renouveler. Au bout du compte, ils le renouvelleront ou ils mourront car les humains hors société ne font pas long feu, mais s'ils le font après l'avoir rompu ça créera beaucoup de troubles. Malheureusement c'est assez souvent le cas dans les sociétés “historiques”, c'est-à-dire celles qui supposent une linéarité du temps et un progrès continu. Selon moi, et selon bien d'autres, le temps chronologique n'est ni linéaire ni cyclique, il est “spiralé”: un temps purement cyclique serait immobile, chaque nouveau pacte résulterait en un retour stricte à la situation initiale, un temps purement linéaire serait en mouvement permanent et cela empêcherait de refonder la société. Il y a indéniablement “progrès” dans les sociétés humaines, progrès entre guillemets car je prends mes distances avec les conceptions tant optimistes que pessimistes de la notion, il y a progrès au sens plus neutre du constat qu'une société qui dure est une société qui change, parfois en bien, parfois en mal, mais pour qu'elle dure ces changements doivent être mesurés, ni trop rapides ni trop lents, que de loin en loin elles doivent faire une pause, ce qui est perceptivement un régression, donc un “retour” – comme le dit l'hymne révolutionnaire le plus partagé, «C'est reculer que d'être stationnaire», comme il ne le dit pas mais c'est tout autant exact, c'est reculer aussi que de ne pas l'être. Bon, j'en arrête là sur cette question et je reviens à ma critique des générations (critique au sens neutre, en gros, étude détaillée, ce qui n'empêche la critique au sens courant, casser du sucre sur le dos de ceux dont on parle).

Sous bien des aspects le tableau me semble très recevable. Comme ses concepteurs sont des Homo paganus capitalistae subspecies Christianorum (traduction expresse Google pour “capitalistes païens sous-espèce chrétiens” – je me demande si pagani ne serait pas plus exact) il y a beaucoup à redire, quand on n'est pas de la même sous-espèce mais “il y a du vrai” dans leur proposition. Le faux le plus évident, selon moi, est ce cycle immuable. Il vaut peut-être (ce qui n'a rien de certain) pour leur sous-espèce. Bon, je sens qu'une digression est nécessaire ici car je vois poindre la colère ou la tristesse chez mes lectrices et lecteurs antispécistes, antiracistes voire, s'il en existe, anti-ethnicistes (le correcteur orthographique de mon navigateur semble connaître “ethniciste” donc s'il y en a c'est sûr que les anti existent aussi).

J'aime bien plaisanter avec les formules pseudo-scientifiques, genre les noms qui miment la taxinomie linéenne avec nom double ou triple en latin ou simili-latin plus l'indication “ssp.“, “subspecies”, si nécessaire. Jamais vérifié mais à coup sûr les “cryptozoologues” le font. Allez, j'essaie avec “Bigfoot” et “yéti”. Pour le premier, nom “scientifique” Dinanthropoides Mgnipus, “terrible anthropoïde aux grands pieds”, pour le second, Dianthropoides Nivalis, “terrible anthropoïde des neiges”. Si ça peut vous amuser, essayez le nom vulgaire de n'importe quel animal introuvable, “caché”, en ajoutant "nom latin" avec les guillemets, (monstre du Loch Ness, dahu et toute la suite), ça devrait marcher. Je ne suppose en rien des “espèces humaines” distinctes, du moins en cette année 2024 de l'ère commune, depuis (si j'ai bonne mémoire) environ quarante mille ans, assurément depuis plus de trente mille ans, les variantes ont disparu ou se sont fondues dans celle dominante, la nôtre. La digression ne vise pas tant à éclairer ce point, il faudrait avoir particulièrement peu de discernement pour supposer, soit qu'une espèce Homo paganus capitalistae subspecies Christianorum existe, soit que je puisse croire à son existence, et justement il y en a – franchement, sauf quand ça vient d'un plaisantin qui se moque de ce travers, vous estimez que donner un “nom scientifique” à l'introuvable Bigfoot a le moindre sens? La digression, c'est pour mettre en boîte les anti -spécistes, -racistes et -ethnicistes. Pas tous, juste les plus agités du bocal, ceux dangereux.

Le cas le plus simple, car le moins consensuel (formellement le moins consensuel, si les deux autres l'étaient réellement il n'y aurait ni pro- ni anti-machin…) est celui des antispécistes. L'hypothèse des antispécistes radicaux est qu'il n'y a pas d'espèces, et d'un sens je suis d'accord, le concept est une construction symbolique indémontrable basé sur une évidence pas toujours démontrée même si le plus souvent exacte, celle à la fois de l'insémination efficiente d'un individu par un autre et de la capacité de l'individu qui en résulte d'inséminer, ou d'être inséminé par, un autre individu “de son espèce”. Pour exemple, les mulets et les bardots, ou les rejetons d'un lion et d'une tigresse ou d'une lionne et d'un tigre: la première étape fonctionne, ces inséminations résultent en des individus viables et fonctionnels formellement similaires à l'un des parents ou à aucun mais formellement proches des deux, une sorte de nouvelle espèce; sauf très rares cas la deuxième n'advient pas; autant que je sache la troisième, un individu viable et fonctionnel, issu de l'insémination d'un, ou par un individu mixte,avec un d'une des trois espèces, jamais. Bon, mais ça prouve quoi? Pas grand chose en fait. D'abord parce que ça advient aussi entre individus “de la même espèce” de produire un individu infertile ou non viable, et pour des raisons similaires: l'organisme, soit en cours de formation (vie “prénatale”) soit une fois formé, “ne se reconnaît pas”, les mécanismes assurant sa protection contre des “intrus”, le système immunitaire, agit contre lui-même, plus exactement les cellules immunitaires “de papa” agissent contre ce qui vient “de maman”, et réciproquement. Dans le cas des mulets et bardots les deux parents ont une compatibilité génomique suffisante pour que l'individu ne provoque pas sa propre mort, en revanche les cellules reproductrices du fait qu'elles sont porteuses d'un “demi-génome”, celui venant d'un seul des parents, sont vues comme “intruses”, donc détruites. Et ça peu advenir, pour des raisons multiples, entre individus de la même espèce, un de mes cousins y a eu droit et a failli en mourir, là ce n'est pas proprement par cause interne, simplement quand il devient autonome, le sang d'un nouvel individu mammifère vient pour bonne part de sa mère, et quand il y a une incompatibilité entre le sang des deux parents, si l'individu est du même groupe sanguin que le père son système de défense tue les cellules sanguines “intruses”. Et il en meurt. Ensuite, la “barrière des espèces n'est pas si hermétique, mais ça importe peu ce qui précède suffit.

Donc, les antispécistes. Si on y réfléchit un peu, vraiment très peu, il apparaît que ce sont des “spécistes”. Tiens? Mon correcteur connaît le mot. Allons voir ça. J'ai vu, cf. le Wiktionnaire. Un mot défini par les antispécistes, j'aurais du l'imaginer – eh! Si l'on se pose comme “anti” il faut bien s'inventer un opposé, donc les “spécistes” et le “spécisme”: ce n'est pas le tout de vouloir se battre contre les moulins à vent, s'ils n'existent pas on doit d'abord les construire… Ce sont des spécistes. Parce qu'ils ont une seule cible: l'espèce humaine. Censément, toutes les espèces sont “non spécistes”, pourtant il existe un ensemble déterminé d'individus ayant cette particularité qui leur est propre, qui leur est spécifique, qui est “de leur espèce”, affirmer, je cite le Wiktionnaire bien que je n'en aie pas eu l'intention au départ:

1. Pour l'adjectif: «(Antispécisme) Qui détermine que les autres espèces d’êtres vivants que l’être humain ne peuvent jouir des droits humains»;

2. Pour le substantif: «Personne considérant les animaux comme inférieurs à l’être humain».

Les mots en lien dans une définition répondent à des logiques propres aux rédacteurs: pourquoi mettre en lien “jouir”, non “droits humains”? Les “spécistes” sont bien d'une espèce déterminée, celle qui à la fois inventa le droit, et les entités qui ont des droits. En France et, autant que je sache, partout dans le monde, il existe des entités “non humaines” qui ont des droits, et aussi des devoirs, les “personnes morales”. Et en France certaines entités du vivant “non humaines”, généralement des entités de la variété “animal”, ont des droits, parfois des devoirs de longue date. En France toujours, et dans d'autres entités politiques, dans un certain état du droit les animaux pouvaient se retrouver devant les tribunaux – ils étaient des sujets de droit. Le “spécisme”, s'il existe, admet parfois les “non humains” dans la loi en tant que sujets, non comme seuls objets. L'antispécisme s'est construit un adversaire introuvable en procédant à une réduction outrancière à la George W. Bush, «Si vous n'êtes pas avec nous vous êtes contre nous», en gros: est “spéciste” tout individu ne se disant pas “antispéciste”. Les individus non humains n'ayant pas le don de parole (la capacité d'user du langage articulé, propre au sous-genre humain de l'universelle espèce), suivant l'adage «Qui ne dit mot consent» nous pouvons les supposer d'avance “non spécistes”; les membres du sous-genre humain ayant cette capacité (enfin, une majorité d'entre eux), ils doivent consentir expressément au “non spécisme”, ergo tout animal du sous-genre humain non expressément tel sera réputé “spéciste”. C'est le problème global des anti-trucs (et pro-trucs) radicaux d'ordre symbolique: pas de position moyenne possible, on est “pour” ou “contre” et qui ne se dit pas explicitement “pour” (le terrorisme ou l'anti-terrorisme par exemple) est implicitement “contre”.

Je caricature mais pas tant que ça, je veux dire: si on est un antispéciste conséquent on doit aller au bout de la logique. La question centrale de l'antispécisme est celle des “droits”. Sauf certains antispécistes extrémistes plutôt que radicaux, et même extrêmement extrémistes, il ne s'agit pas proprement de supposer l'inexistence d'une caractéristique du vivant d'ordre biologique qu'on peut nommer “espèce”. Remarquez, bien que “non antispéciste” je suis dubitatif mais pour d'autres raisons, mon truc, en dehors de la sociologie et de la linguistique, est la cybernétique; pour un cybernéticien conséquent, difficile de déterminer clairement ce qui est du “soi” et du “non soi” – pour un biologiste conséquent de même, d'ailleurs, il y a peu j'ai regardé deux documentaires sur les “microbes” (les virus, les bactéries, les eucaryotes unicellulaires et même, certains pluricellulaires invisibles à l'œil nu. L'une de ces émissions parlait aussi de certains “macrobes”, pour l'essentiel des vers) qui interagissent en périphérie des organismes complexes ou en eux, et sans lesquels ces organismes seraient incapables de vivre: si je ne peux vivre que quelques heures ou quelques minutes sans la présence de tels individus “d'une autre espèce”, si c'est un fait héréditaire et si nous avons “coévolué” depuis autant de temps qu'existent des organismes complexes, la question se pose de la “frontière des espèces”, mais d'autre manière.

Pour tous ces “si” la réponse est positive, et ça va même plus loin: les mammifères résultent de l'intégration dans le génome de nos lointains ancêtres d'un virus qui, comme de nombreux autres, a été inactivé en tant qu'individu agissant pour son propre compte mais qui, contrairement à une majorité d'entre eux, a modifié quelque chose dans le fonctionnement et dans la structure même de ses hôtes avec la conséquence double de produire des individus immatures et une substance nutritive qui les nourrisse et leur permette d'achever leur croissance; ensuite un autre virus a induit le mécanisme placentaire qui relie directement l'embryon à la mère ce qui lui fournit directement, d'individu à individu, le nécessaire pour son développement initial, et un troisième une expansion de ce mécanisme qui assure à l'individu une maturation beaucoup plus complète; la première modification est commune à tous les mammifères (bien que les espèces encore existante de ce genre, les monotrèmes – les échidnés et les ornithorynques – ne soient pas proprement “mammifères”, elles produisent du lait mais n'ont pas de glandes mammaires, ce lait suinte à travers la peau), la seconde aux autres que monotrèmes, la troisième aux seuls dits “placentaires” (bien que les marsupiaux produisent aussi un placenta mais de manière très limitée et rudimentaire). Ces virus sont-ils “d'une autre espèce”? Oui. Sont-ils du “non soi”? Non. Donc, se pose la question de la limite du “soi“ et du “non soi” qui singularise chaque individu d'une espèce déterminée.

Les antispécistes ont une autre approche, qu'ils semblent croire “naturaliste” mais qui est purement “culturaliste”, ce que mentionné, la question des “droits” en déclinaison “droits personnels”. Il y a tout de même un problème dans cette approche: si tous les individus de la “non espèce animale” (je reviendrai sur cette notion) sont des “personnes”, il doit y avoir deux aspects légaux: celui des droits et celui des devoirs; pour citer encore l'hymne révolutionnaire mentionnée,

«L'égalité veut d'autres lois;

"Pas de droits sans devoirs, dit-elle,

"Égaux, pas de devoirs sans droits!"».

Très d'accord avec ces paroles. Les deux propositions sont valables et l'ensemble met en lien inséparable les deux aspects: si tout animal a des droits en tant qu'animé, ce que je peux admettre (pas sans restriction cela dit, les “droits des moustiques”, et des puces, et des tiques, je m'en tamponne le coquillard, s'ils vivent leur vie loin de moi ça va mais près de moi et sur moi, ça ne va pas…), mais c'est déjà le cas en France bien que d'une manière encore limitée, ça ne peut pas être à la façon des personnes, physiques ou morales. Je mentionnais un état ancien du droit en France et dans d'autre lieux en Europe où les animaux “avaient des droits et des devoirs” et “étaient des personnes” mais dans un contexte très différent, il s'agissait de questions d'ordre moral en lien avec l'idéologie “religieuse” dominante, le “christianisme romain” qui correspond à ce que je nommais précédemment “christianisme païen”, un apparent oxymore qui s'explique par le fait que cette forme de christianisme reprend aussi une grande partie de la tradition romaine antique; en devenant plus récemment “christianisme capitaliste païen” ou “paganisme capitaliste chrétien” il a beaucoup abandonné de la partie “spirituelle” de cette idéologie et de celle “animiste” – non pas réellement mais formellement, disons que la forme moderne puis contemporaine de ces aspects ont d'autres bases, celui “spiritualiste” a évolué en “idéalisme”, et les actuels idéologues qui maintiennent et continuent cette évolution supposent, à tort, ne plus être animistes – factuellement, ils ont seulement abandonné dans leur dogmatique l'animisme en lien au vivant pour ne préserver, en le réinventant, que celui lié au non vivant, spécialement à l'artificiel. Il ne faut donc pas voir l'antispécisme comme une résurgence d'un rapport ancien au vivant, du moins au vivant animal, il s'agit d'autre chose.

Incidemment il y eut à Béthune en 1794 un procès “politique” répondant à une autre logique, celui d'un perroquet à qui on avant appris à crier «Vive le roi!» mais surtout, de ses maîtres, lesquels, ainsi qu'un de leurs domestiques furent condamnés à la peine de mort et exécuté. Pour une fois l'animal y échappa et ne fut condamné qu'à la “rééducation” (on chargea une bonne âme de lui apprendre à crier «Vive la République!»). Cette page explique le contexte, où assez clairement l'incrimination du perroquet fut un moyen et non une fin.

Il ne faut pas non plus voir l'antispécisme comme un cas particulier d'une approche beaucoup plus large, qu'on peut qualifier d'écologique et qui, d'une manière différente, renoue tout de même avec cette forme ancienne de légalisme, et se lie à un animisme plus étendu. Comme souvent les partisans “occidentaux” de ce légalisme ont été chercher les éléments de base de cette dogmatique “ailleurs”, pour certains aspects, en Asie (le lieu ordinaire où l'extrême-occident du Continent eurasiatique puisait les éléments permettant de revivifier sa propre dogmatique), pour d'autres, dans les Amériques (d'abord du Nord, par la suite latine, tant Centrale que du Sud), moindrement mais non négligemment, en Afrique, surtout du Nord et de l'Ouest. La source dominante actuellement est l'Amérique latine “précolombienne”, précédemment, mais ça perdure encire assez, les sources privilégiées étaient l'Asie du Sud et l'Extrême-Orient (les divers bouddhismes, l'hindouisme, le taoïsme, le chamanisme asiatique…). Ça se mêle cependant à des reviviscences de sources locales, le plus souvent “médiévales” et “celtes”.