Hier soir, pour moi, une page s’est tournée : celle de l’espoir en la révolution citoyenne, pacifique et légale. Avec lui, c’est toute l’armature de la politique institutionnelle qui s’effondre: les partis politiques, l’esprit partisan, le parlementarisme sont désuets quand le temps de la vie politique est inexorablement débordé par le temps de la crise climatique.

Parce qu'il n’est simplement plus possible de repousser l’échéance de cinq, dix, voire quinze ans, il faut admettre que les institutions de la vie politique ont démontré leur inefficience d’un point de vue de « gauche », c’est-à-dire écologiste, antiraciste et anticapitaliste. Du côté de la réaction, le parlementarisme fonctionne à merveille. Mais de l’autre côté, il marche à l’envers. Les grands partis, les plus enracinés, les mieux représentés en termes d’élus locaux, ont fait des scores pitoyables tandis que le score de Mélenchon est largement supérieur à l’ancrage local de la France Insoumise. Or le nombre d’élus locaux ne signifie rien si l’on prend en compte l’abstention massive aux suffrages intermédiaires. Les partis politiques, donc, ne représentent plus personne.

Fin des partis parce qu’ils n’ont pas voulu s’unir. Les électeurs de Roussel et Jadot s’époumonent depuis des mois pour faire porter à Mélenchon la responsabilité de la désunion. Rien ne laisse penser qu’il en soit plus responsable que ses concurrents. Mais il est de toute façon inutile de chercher à démêler tous les fils de l’intrigue pour comprendre qu’un parti politique tend, comme tout organisme, à persévérer dans son être et donc à refuser de se dissoudre.

J’ai voté Mélenchon par conviction et je crois que toute personne consciente de la gravité des crises écologiques, sociales et politiques aurait dû faire de même. Pour une raison simple : seul Mélenchon pouvait gagner. Qu’il ait été injuste envers le PCF, qu’il n’ait pas voulu passer par une primaire, m’indifférait totalement car je n’ai jamais eu le moindre sentiment de fidélité à un parti, leur sort ne m’intéresse pas. Je ne savais qu’une chose : la force devait aller à la force pour emporter la victoire. Le PCF et EELV, si anxieux de défendre leur existence, n’ont démontré que leur capacité de nuisance. Je crois qu’ils se sont hier attirés, dans l’électorat qu’ils visaient, une haine qui ne s’éteindra pas avant longtemps.

Ces partis n’ont pu provoquer la défaite que par la voix de leurs quelques millions d’électeurs. Parmi les électeurs de Jadot, beaucoup n’ont ce matin pas de regret car ils préfèrent une nouvelle présidence Macron à une présidence Mélenchon. Ceux-là ont voté par conviction, il n’y a rien à dire. Il en va certainement de même pour une petite proportion des électeurs de Roussel viscéralement hostiles à l’évolution de Mélenchon sur les thèmes sociétaux. Mais la plus grande partie d’entre eux a voté pour défendre le Parti, voire pour venger les injustices dont Mélenchon se serait rendu coupable envers lui. Considérant le peu de voix qui ont manqué à Mélenchon, cet esprit partisan a suffi à causer sa défaite.

C’est une responsabilité considérable qui repose sur les électeurs communistes. J’ai peine à le dire car beaucoup me sont individuellement sympathiques. Je suis même touché par leur fidélité aveugle : c’est beau d’aimer encore quelqu’un devenu vieux, bête et méchant. Je sais que la puissance de cet amour ainsi que la gravité des conséquences de leur vote ne pourra que les pousser dans un déni féroce de leur responsabilité. Il faudra, pour préserver des amitiés, ne jamais aborder ce qui vient de se produire. N’empêche : l’esprit partisan, qui fut le moteur et le ciment de la gauche, l’a ruinée au moment où sa victoire était peut-être plus importante que jamais.

C’est aussi la fin des partis parce que les sept millions de personnes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon n’ont pas voté pour le candidat d’un parti. Elles n’ont même pas voté pour un homme, car un grand nombre d’entre elles ont voté malgré les réserves que celui-ci leur inspire. Elles ont voté pour un programme. Sinon précisément pour l’Avenir en commun, du moins pour ses lignes de force : l’urgence de faire face au dérèglement climatique et l’évidence qu’on ne peut le faire qu’en luttant contre le système économique qui le précipite, à savoir le capitalisme. Or le fait que les électeurs de Mélenchon ne soient ni ceux d’un homme, ni ceux d’un parti, laisse craindre qu’à nouveau, comme en 2017, les élections législatives voient retomber l’élan de la présidentielle.

Je ne reviens pas ici sur les responsabilités personnelles de Mélenchon dans le résultat d’hier soir. Penser qu’il aurait pu gagner s’il avait été moins « clivant », s’il n’avait pas crié « la république c’est moi » est, j’en suis intimement convaincu, d’une grande naïveté car s’il n’avait pas fracturé le cercle médiatique et imposé de toute la force de sa personnalité les thèmes écologiques et sociaux dans le débat public depuis quinze ans, il n’y aurait tout simplement plus de gauche en France. Mélenchon n’a pu rassembler sept millions de personnes, deux fois, qu’en se faisant détester par beaucoup, qui ignoreront toujours ce qu’ils lui doivent. Un de ces jours, j’aurai plaisir à revenir sur Mélenchon, ses livres et sa trajectoire pour lui rendre l’hommage que je lui dois. Ce n’est pas aujourd’hui le plus important.

Je ne reviens pas non plus sur la nature de la France Insoumise, mouvement que Mélenchon avait qualifié de « gazeux » et non démocratique. Beaucoup ont dénoncé ce concept comme une façon de masquer la verticalité du mouvement, aucune structure ne permettant la contestation du sommet par la base. C’est tout à fait exact. Dès son discours à Marseille après la présidentielle de 2017, Mélenchon avait déclaré : « Nous n’avons pas les mêmes problèmes que les autres partis ; chez nous, la question du leadership est tranchée. Sept millions de voix en ont décidé ». C’était dire clairement qu’il serait candidat en 2022 et qu’il tiendrait d’ici là le mouvement d’une poigne de fer.

En cinq ans, la France Insoumise s'est pourtant profondément renouvelée, tant sur le plan des idées que des personnes, cooptant ceux qui pouvaient l'enrichir. Mouvement vertical, donc mais ouvert, un peu paradoxal parce qu'il devait vivre avec une contradiction : le rejet des partis, d’une part, et la verticalité du pouvoir dans la cinquième république, d’autre part. La « révolution citoyenne » prônée par Mélenchon, qui était une révolution par les urnes, était sans doute la dernière chance de rénover de l’intérieur un système politique représentatif structurellement conservateur.

C’est la fin des partis parce que c’est la fin du parlementarisme. J’en vois qui se préoccupent déjà des législatives. Si Le Pen emportait l’élection présidentielle, ce qui est tout-à-fait possible, les législatives prendraient une importance qu’elles n’ont plus eu depuis longtemps car la faiblesse du Rassemblement National au niveau local ne lui garantirait pas, malgré la dynamique de la victoire, une majorité parlementaire. Si Macron l’emporte, en revanche, je ne doute pas qu’il l’obtienne. Et même dans le cas de figure d’une victoire de Le Pen, il s’en trouvera certainement assez, au parlement, pour aller à la gamelle et lui permettre de mettre en œuvre son programme. Nous serons alors rendus à ce que nous avons vécu depuis cinq ans : l’impuissance totale de l’Assemblée nationale, qu’a si souvent et justement avouée François Ruffin.

Fin du parlementarisme, fin des partis politiques, fin de l’esprit partisan. Tout cela ne fait que souligner la pertinence de la mesure fondamentale de l’Avenir en commun : la convocation d’une assemblée constituante. Mais l’échec d’hier soir, qui montre une nouvelle fois la difficulté – l’impossibilité ? – de transformer le système de l’intérieur nous contraint peut-être à renoncer à l’espoir que la constituante puisse donner occasion au peuple de se refonder. Cela revenait à mettre, en quelque sorte, les institutions avant le peuple, c’est-à-dire la charrue avant les bœufs. Il faudra que naisse un peuple pour qu’il impose son existence.

Quand l’opposition à l’ordre dominant ne trouve plus de débouché institutionnel, seule reste la révolution, entendue cette fois comme mouvement d’un peuple qui prend le pouvoir, mouvement qui, sans être violent par essence, ne se pose aucune limite dans l’invention des moyens de parvenir à ses fins.

Je ne redis pas ce que j’écrivais samedi : le peuple n’est pas la population, c’est la fraction politiquement organisée de la population qui sait universaliser les intérêts de la plèbe. Cette fraction existe-t-elle en France ? Autrement dit : quelles ressources de révolte recèle encore la société française ? De la colère, il y en a : les Gilets jaunes l’ont montré. Mais on a vu ses figures les plus médiatiques rejoindre Le Pen ou Zemmour autant que Mélenchon, ce qui confirme les ambivalences du mouvement. La démographie suggère que les Gilets Jaunes penchaient plutôt vers la droite : les Gilets jaunes étaient souvent des personnes d’âge mur et les 30-49 ans semblent avoir voté majoritairement pour Le Pen.

Il ne s’agit pas de passer le mouvement des Gilets jaunes par pertes et profits. Mais il lui faut un ferment, un cap. Or la démographie indique aussi où se trouvent les forces vives de la contestation. L’un des paradoxes de cette élection est que le candidat le plus jeune fut plébiscité par les vieux tandis que les jeunes ont voté Mélenchon. Cela vaut réfutation des obsessions d’une époque focalisée sur la ressemblance entre les personnes et les groupes sociaux qu’ils défendent. La vieillesse ni la jeunesse ne votent pour qui leur ressemble : aujourd’hui comme hier, la première est du côté du conservatisme et la seconde de la contestation.

Ce constat démographique pourrait porter au pessimisme puisque la population française ne cesse de vieillir. Je crois pourtant que la jeunesse n’est pas seulement mue par des pulsions protestataires mais par la conscience intime et viscérale des enjeux de notre temps : la précarité personnelle et le dérèglement climatique universel. Elle sait que le personnel et l’universel sont conditionnés par un même système : le capitalisme. Elle ne pourra pas s’embourgeoiser comme ses aînés et ne vieillira pas pareil.

Un autre enseignement du premier tour, c’est l’engagement massif, sinon unanime, des secteurs politisés des populations racisées en faveur de Mélenchon. Sans doute l’évolution de celui-ci sur les questions de laïcité, l’audace qu’il y eut à opposer la créolisation au grand remplacement, la dénonciation sans ambiguïté des violences policières ont-elles été décisives. Or ces thèmes, qui ont pu lui coûter une part de l’électorat traditionnel, voire de l’électorat des « fâchés pas fachos », n’ont pas découragé les jeunes, qui sans doute y adhèrent. Sur la candidature de Mélenchon s’est donc dessiné ce qui ne s’était pas produit durant les Nuits Debout : la rencontre des militants des centre-ville et des banlieues. Espérons que cette rencontre par le truchement des urnes se concrétise dans les rues.

Je place tous mes espoirs dans cette génération écologiste, anticapitaliste, antiraciste. Il leur faudra rien moins que réinventer la politique. Le désastre d’hier soir impose silence aux anciens qui aiment tant faire la leçon à la jeunesse. Nous n’avons pas de politique à lui léguer et ne pouvons que nous fier à sa capacité d’invention. A son audace et son courage aussi : car s’il est un trait qui s’émousse avec l’âge, c’est la capacité à se mettre physiquement en danger. Ce sera une capacité vitale dans les années qui viennent.

Les cinq prochaines années ne peuvent pas, en effet, se dérouler comme les précédentes : la terre elle-même ne le permettrait pas. Si je cherche, dans l’amertume d’une cruelle déception, des motifs d’espérer, ce qui me vient à l’esprit est l’un des rares succès emportés pendant les cinq années passées : la mise en échec du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Aujourd’hui que tout le territoire est une zone à défendre, je forme mes vœux les plus ardents pour ceux auront le courage de s’y dévouer. C’est d’eux seuls que pourront naître les perspectives institutionnelles et politiques de demain puisque décidément, comme le disait Marat, les députés n’abolissent les privilèges que lorsqu’ils légifèrent à la lueur des châteaux enflammés.

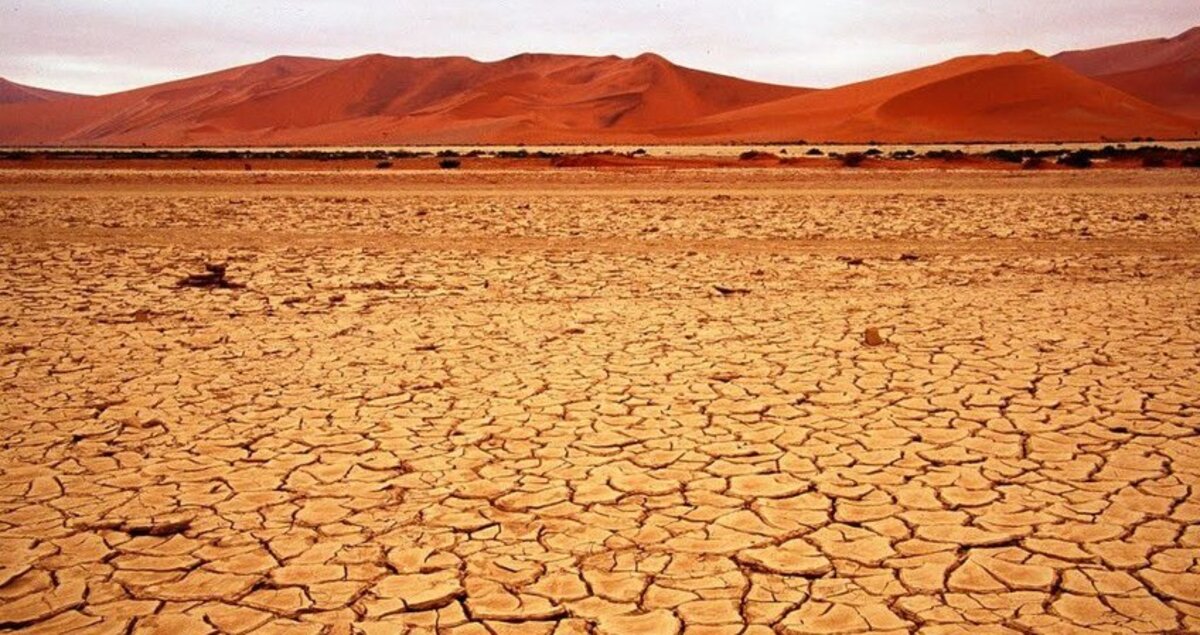

Agrandissement : Illustration 1