De nombreux voyageurs occasionnels sont découragés par les prix

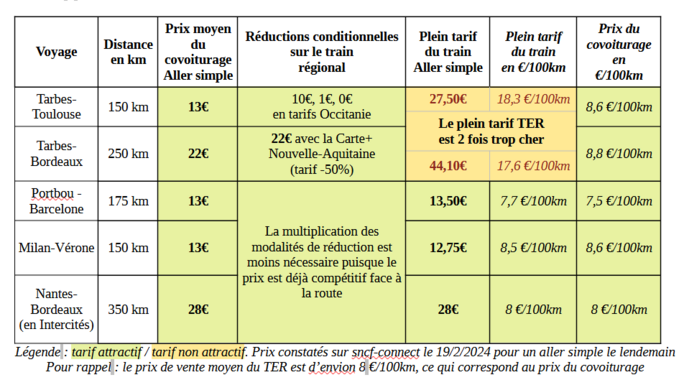

Les prix du Train Express Régional (TER) sont souvent incompréhensibles pour les usagers et plus encore pour les non-usagers. Certains usagers experts, ou les abonnés, payent parfois un prix attractif. A l’inverse, les voyageurs sans abonnement, appelés « voyageurs occasionnels », sont confrontés à des prix beaucoup trop élevés. Le plein tarif, relativement similaire d’une région à l’autre, est environ deux fois plus cher que le covoiturage : « Je suis allé à la gare et, vu le prix du TER, 55€ pour faire 150km entre Tarbes et Toulouse aller-retour, finalement j’ai pris ma voiture. D’ailleurs, le covoiturage est à 26€ aller-retour », témoigne un habitué de l’automobile.

Le covoiturage est la référence des prix

En France 83 % des courtes distances sont parcourues en voiture individuelle. Dans la ruralité et dans les villes moyennes l’usage de la voiture est la norme. Pour ceux qui recherchent une alternative, la référence est donc le covoiturage. Pour que les voyageurs se reportent vers le train, le prix a besoin d’être compétitif avec le covoiturage, soit environ - 50 % du plein tarif actuel du TER.

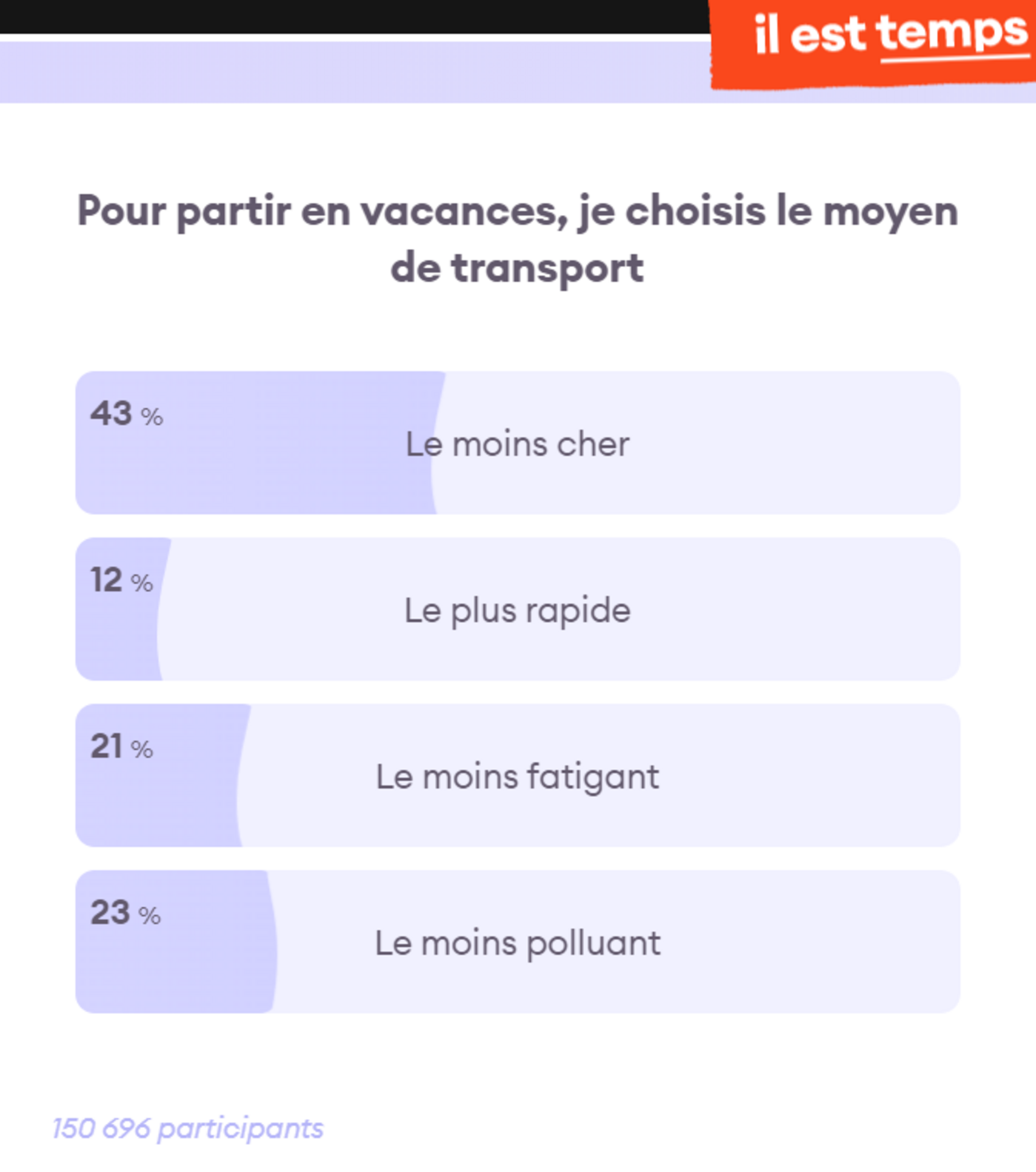

Le prix est un critère important particulièrement pour les usagers occasionnels

Les décideurs ont tendance à nier le prix élevé du TER pour les voyageurs occasionnels, qui regroupent 90% de la population (seulement 10% sont abonnés). Le PDG de la SNCF estime ainsi que le "TER est un monde de prix modéré : vous avez des abonnements à 40€ ou 50€. Et la moitié, parfois même les 3/4 des abonnements est repris par l'entreprise quand on est salarié" (voir video min. 1h30). Il nie en cela la problématique des voyageurs occasionnels qui sont confronté à des prix dépassant 40€ pour un Aller Simple... Pour le président de la FNAUT François Deletraz, "pour que les gens basculent de la voiture vers le train, il y a 3 critères : l'offre, la facilité d'usage et le prix [...] Il faut 15 trains par jour, le prix n'arrive qu'en dernier". Effectivement, il faut d'abord que les trains roulent. L'offre TER est à améliorer avec les actions suivantes :

Agrandissement : Illustration 1

- Augmenter les fréquences, en visant un cadencement toutes les heures, avec une vision d’avenir à la demi-heure.

- L’amplitude horaire est aussi à élargir : les services TER hors métropoles terminent souvent la journée vers 19h, ce qui est trop tôt et inférieur aux pratiques d’autres pays européens. À peu près aucun adulte ne termine l’ensemble de ses activités assez tôt pour être à la maison tous les jours de la semaine à 19h. Ne pas disposer d’horaires au-delà de 19h induit de plus un « stress de rater le dernier TER », ce qui rend l’usage de la voiture plus sécurisant.

- La fiabilité est un besoin fortement exprimé.

- Faciliter l’intermodalité avec le TER+vélo, le TER+transports en commun (TEC) ou encore les parkings relais augmentera l’attractivité du train.Cela étant dit, le prix reste important aussi, tout particulièrement pour les occasionnels. Le sondage « Il est temps » d’ARTE évalue que le critère n°1 est le prix, pour partir en vacances. Pour l’ONG Réseau Action Climat le prix est le premier obstacle à une plus forte utilisation du train. Greenpeace a alerté que le train est deux fois plus cher que l’avion.

Améliorer l’équilibre économique en remplissant les trains

Pour le président de la région Centre - Val de Loire, François Bonneau, « une tarification plus basse mais mieux pensée entraîne une augmentation de la fréquentation. Dans un secteur où la majorité des coûts sont fixes et où les trains ne sont pas pleins, une baisse des tarifs peut conduire à une augmentation des recettes sans augmentation des coûts. »

Point positif : le « prix du covoiturage » correspond déjà au prix de vente moyen du TER, soit environ 8€/100km. Pour comparaison le prix de vente moyen du TGV est de 9€/100km et la recette moyenne des bus libéralisés atteint 7€/100km fin 2022. L’ensemble des prix sont proches du prix du covoiturage, qui normalise très largement les prix des mobilités terrestres. Dans ce contexte, il apparaît improbable que le TER se vende facilement au plein tarif, soit 17€/100km... (voir tableau ci-dessous). Offrir à tous « le TER au prix du covoiturage » apparaît donc comme une piste à explorer pour remplir augmenter la fréquentation du réseau TER et améliorer ainsi l’équilibre économique.

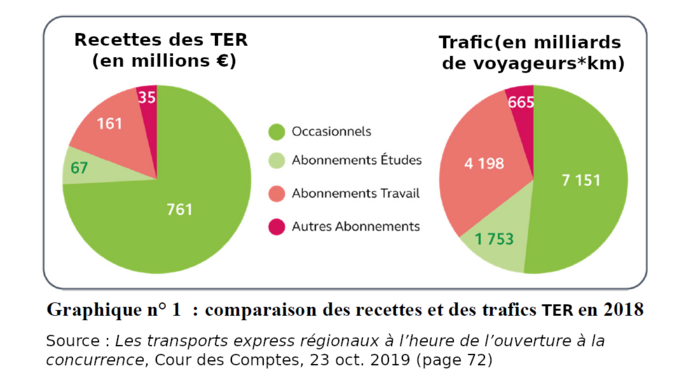

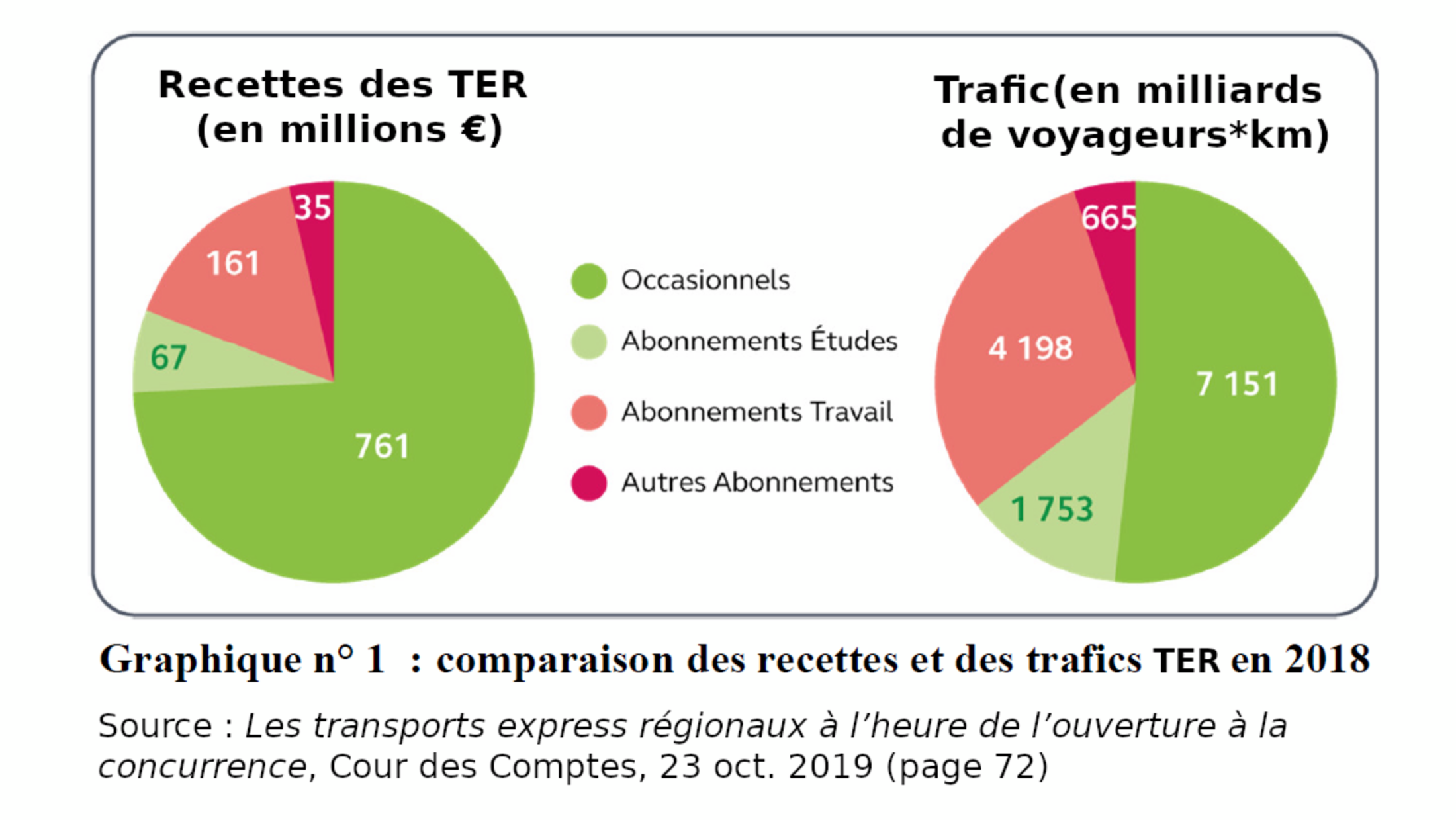

Les voyageurs occasionnels génèrent les 3/4 des recettes

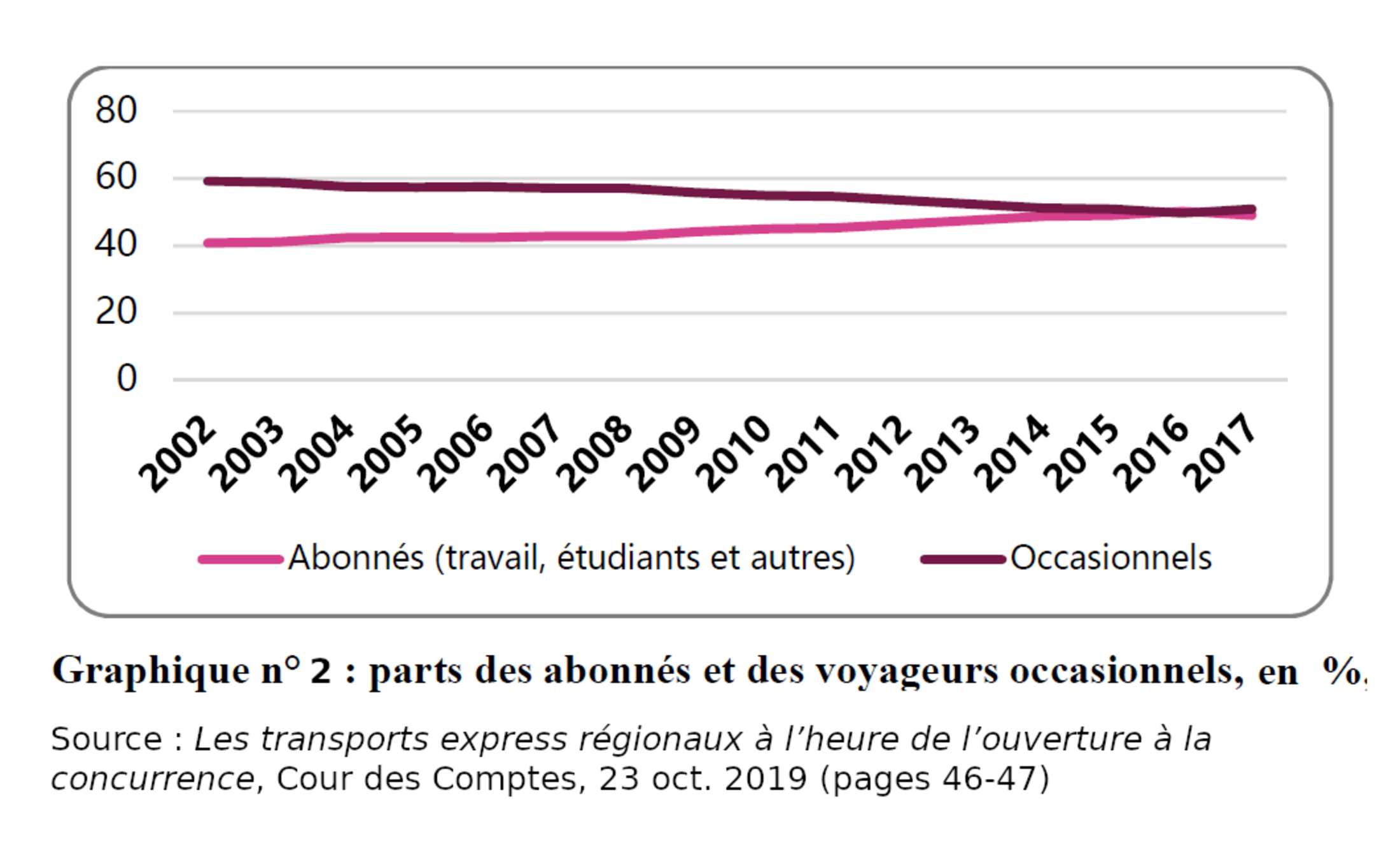

Bien qu’ils ne représentent que la moitié des usagers, les voyageurs occasionnels génèrent à eux seuls les 3/4 des recettes (voir graphique 1). « Ce sont les voyageurs occasionnels qui font les ressources, ce ne sont pas les abonnés », a confirmé Mireille Gazin, présidente de la commission Transports de la région Grand Est. Malheureusement, depuis le début du 21ème siècle, d’année en année, les occasionnels ont eu tendance à fuir le TER (voir graphique 2). Point positif, les régions commencent à prendre conscience de l’importance d’attirer aussi les occasionnels et leur proportion augmente à nouveau sur 2020-2022. L’effort d’étudier et de concevoir un prix adapté semble donc urgent pour inciter à prendre le TER les usagers qui génèrent le plus de recettes : les voyageurs occasionnels.

Agrandissement : Illustration 2

Seuls les connaisseurs des réductions voyagent en TER ?

La tendance actuelle d’un plein tarif dissuasif amène le risque que ne prennent les TER que ceux qui bénéficient de fortes réductions, ce qui réduit aussi bien le nombre de passagers que les recettes par passager.

L’ex-PDG de la SNCF Guillaume Pepy était habitué des formules trompeuses par exemple pour justifier la suppression des trains de nuit. Il a déclaré aussi « 76% des Français voyagent avec des réductions ». Or La Vie du Rail (été 2024) estime que 16 millions de personnes qui ont pris au moins une fois le TER en 2023 (soit 23,5% de la population). On peut donc estimer qu'environ 76,5% de la population ne prend jamais ou quasiment jamais le TER. La formulation trompeuse de M.Pépy, qui laisse croire que accéder aux tarifs réduits est facile, est sans doute à réinterpréter ainsi : 76% de ceux qui prennent le train ont des réductions. Et si 76,5% ne prennent pas le TER, c'est peut-être justement parce qu’ils ne veulent pas payer le plein tarif et qu'ils méconnaissent les réductions. Dans tous les cas, le plein tarif reste peu vendu.

Certains autres experts reconnaissent que le plein tarif n’est pas attractif mais ils en minimisent l’importance : « le TER n’est donc pas compétitif [mais « seulement »] pour les cas – minoritaires – où l’usager ne bénéficie d’aucune réduction ». Cet avis d’expert sous-estime l’impact psychologique désastreux du plein tarif sur les non-habitués du TER. Les 83 % des français plutôt habitués de l’automobile sont ainsi invisibilisés et qualifiés de « minoritaires ». Par ailleurs, s’il est vrai que quasiment tout le monde a le droit à des réductions, alors pour qui conserver ce plein tarif ? Et surtout pourquoi exclure cette soi-disant « minorité », qui se révèle en fait être majoritaire ?

Agrandissement : Illustration 3

Aplanir les barrières d’entrée

Indice fort que les tarifs sont mal ajustés : les régions mettent en place une multitude de tarifications pour tenter de pallier le manque d’attractivité du plein tarif. Ces tarifs méconnus constituent une barrière d’entrée : la majorité des français renonce à éplucher et comprendre la diversité des tarifications qui par ailleurs varient d’une région à l’autre. Claude Steinmetz, Président de Transdev Rail dénonce ainsi que "Il y a 45 titres de réduction TER. [...] C'est une telle situation que le quidam moyen ne peut pas s'y retrouver. Seul les spécialistes" peuvent circuler. [minute 11']

L’Occitanie est la région qui a le plus réussi à augmenter le nombre de déplacements occasionnels en TER : +43 % sur 2019-2022. Elle a proposé pour cela une diversité d’offres à petits prix : « à 1€ », « à 10€ », ou « voyager en illimité sur 2 jours pour 20€ », etc.

Agrandissement : Illustration 4

Après ces succès, un nouveau tarif est inauguré en 2023 : la « gratuité pour tous ». Celle-ci peut être atteinte, mais uniquement par ceux qui réalisent beaucoup de voyages dans le mois et avec une incitation à être géolocalisé en permanence dans les TER. Un droit à la déconnexion serait pourtant souhaitable dans les transports en commun (TEC). Ce tarif pousse à la consommation, ce qui peut sembler contre-productif pour le Climat. La géolocalisation passe par l'application Fairtiq, accusée de revendre les données des usagers. Une plainte a été déposée par un usager. La tarification « +=flex » est critiquée également : le premier voyage reste à plein tarif, ce qui crée une barrière d’entrée pour ceux qui voyagent peu. Interpellé, le Vice-Président aux Transports Jean-Luc Gibelin répond « on garde le plein tarif, car on veut que l’usager perçoive la réduction qui lui est faite. » La région conserve donc pour l’instant la volonté de garder une barrière d’entrée qui génère un clivage entre les voyageurs fréquents qui payent très peu, et les autres qui, parfois tout simplement parce qu’ils n’ont pas de desserte TER correspondant à leurs trajets principaux, subissent la double peine du prix, qui les maintient d’autant plus dans la dépendance à l’automobile. Cela suppose une rupture dans l'égalité d'accès au service public.

Malheureusement, malgré cette caverne d’Ali-Baba d’offres promotionnelles, aux yeux des voyageurs non experts, même en Occitanie, c’est toujours le plein tarif qui apparaît pour la plupart des horaires de TER (voir illustration). Le plein tarif continue à dissuader les nombreux potentiels voyageurs occasionnels d’oser tester le TER une première fois ou, s’ils ont passé cette première étape, de reproduire l’expérience.

Les régions proposent aussi des cartes de réduction, souvent amorties en un seul Aller-Retour de 150 km environ : ces cartes à moins de 30€ par an offrent aux occasionnels des réductions de - 25 % à - 60 %, ce qui est très positif pour ceux qui les connaissent et qui font le calcul de leur rentabilité. Malheureusement devoir payer une carte de réduction, sans savoir vraiment combien de voyages seront effectuées dans l’année, constitue une autre barrière d’entrée, que beaucoup de voyageurs occasionnels ne passent pas. Par ailleurs, ces cartes restent largement méconnues des non-usagers et des occasionnels. D’après la région Occitanie, seules 7572 cartes étaient actives en 2023, pour une population de 6 millions d’habitants.

Point positif : plusieurs régions ont déjà supprimé les cartes de réduction TER pour les jeunes afin de leur accorder - 50% sans carte ni abonnement. Ces cartes étant bon marché, une action des régions efficace et peu coûteuse serait de généraliser ce tarif à toutes les classes d’âge. Cela permettra de communiquer très positivement sur le prix du TER. Et si les régions craignent un afflux trop soudain de voyageurs, une mise en place progressive peut consister à offrir « -30 % pour tous » la première année, puis « -40 % pour tous » l’année suivante, pour arriver progressivement à « -50 % pour tous ».

Des TER à l’étranger et des Intercités en France sont déjà au prix du covoiturage

Dans certains pays européens, le train régional est déjà « au prix du covoiturage ». Par exemple en région Catalogne, où le train régional est dans la pratique très peu concurrencé par le covoiturage, ou encore en Italie.

En France, les trains Intercités offrent aussi des prix compétitifs par rapport au covoiturage – au moins hors pointes de fréquentation. Sur les trains Intercités, la SNCF sait choisir des tarifs attractifs pour capter les usagers de la route. Railcoop souhaitait aussi s'aligner sur le prix du covoiturage.

Une seule région française propose un tarif clair, simple, pour tous, inclusif des occasionnels, à très bas prix : 2,50€ quelle que soit la distance. C'est la région Île-de-France : elle transporte beaucoup plus de voyageurs que les autres et elle optimise le fonctionnement de l'ensemble de l'écosystème ferroviaire depuis des décennies, donc aussi les prix. Pour comparaison, en Occitanie, le prix d'un Aller-Simple en TER peut dépasser 65€, par exemple pour un trajet Tarbes-Nîmes.

Les régions sont en position de réaliser des comparaisons aussi bien nationales qu’internationales, à compléter par des sondages sur le prix perçu comme acceptable et attractif par les usagers occasionnels. Un simple sondage permettra de vérifier la faible proportion de français disposés à payer le plein tarif TER : « Si vous avez besoin d’aller une journée à la destination D, achèteriez-vous un billet TER à X € ? Sinon, à partir de quel prix le TER vous semblerait attractif ?» Alors les régions lanceront-elles bientôt de telles enquêtes ?

Agrandissement : Illustration 5

Agir pour la transition dans les Transports

Actuellement si 90 % des Français utilisent relativement peu le TER, c’est parce qu’ils prennent la voiture. Le gisement de report modal potentiel est considérable. Afficher un tarif attractif pour tous est une première condition pour faciliter le report modal depuis la route, ce qui est une des actions les plus bénéfiques pour l’environnement.

Point favorable : les jeunes générations souhaitent de plus en plus éviter de s’équiper en voiture individuelle. Le levier prix est donc à activer pour qu’ils puissent continuer sur cette voie, au-delà de leurs 27 ans.

Depuis les années 1960 les distances parcourues augmentent, ce qui impacte aussi bien le pouvoir d’achat, l’environnement et la qualité de vie à cause du temps passé dans les transports. Point positif, les objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) visent désormais à « modérer la demande de transport ». Pour aller plus loin, il conviendrait d’agir pour réduire les distances à parcourir, surtout sur les déplacements contraints de type domicile-travail. Déjà des aides existent pour déménager plus proche de son lieu de travail.

Les tarifs très bas peuvent à l’inverse continuer à favoriser l’accroissement des déplacements, par exemple via le choix d’un logement plus éloigné. De plus en plus de personnes opère des choix nécessaires pour se déplacer moins. La sobriété dans les transports est vertueuse pour l’environnement et pour les finances publiques. Elle n’est donc pas à pénaliser via les tarifications.

Le TER est écologique uniquement dans le cadre du report modal, c'est-à-dire par la réduction du trafic routier. Les régions gagnent donc, non pas à « faire voyager plus » un petit nombre d’habitants qui bénéficierait d’un prix cassé privilégié, mais à encourager l’ensemble de la population à se reporter de l’automobile sur le TER. Alors les régions poseront-elles bientôt leurs objectifs en terme de « réduction du trafic routier » plutôt qu’en « augmentation des trajets en TEC » ?

Les TER sont largement financés par le contribuable : autant qu’ils n’excluent personne par le prix

L’Autorité de Régulation des Transports (ART) a monté que l’activité TER/Intercités reçoit 3,6 Milliards d’euros par an (Md €/an) de subventions pour 1,9 Md€/an de recettes commerciales. Ce niveau de subventions peut paraître élevé, mais toutes les mobilités coûtent à la collectivité, surtout lorsque l’on prend en compte les coûts complets. Élisabeth Borne résume ainsi la situation : « les usagers de la route, quels qu'ils soient, s’ils couvrent leurs coûts internes, sont loin de couvrir les coûts externes » [voir vidéo min. 1h21].

Les TER représentent ainsi de 20 à 35 % du budget total des régions. Par ailleurs, les régions et l’État sont confrontées à un mur d’investissement pour sauver les « petites lignes », souvent menacées de fermeture à cause du vieillissement des voies ferrées. Par exemple, régénérer les lignes du Massif Central (Cévenol et Aubrac) demande un investissement de 0,8 Md€.

En conséquence, certains acteurs institutionnels appellent « à faire payer davantage l’usager ». A l’inverse, le débat sur la gratuité a montré que, puisque les transports en commun (TEC) sont déjà payés en grande partie par le contribuable, il est souhaitable que personne ne soit exclu par le prix et qu’ils ne circulent pas à vide. La gratuité est pratiquée sur les TEC urbains des petites villes, où l’usager paye de toutes façons moins de 10 % du total des coûts. Elle s’étend aussi à des villes moyennes comme Dunkerque et jusqu’à des métropoles comme Montpellier. Elle a pu être critiquée, car tout déplacement motorisé, même en train, a un impact environnemental. Il conviendrait donc que le vélo et la marche restent moins onéreux que les TEC, afin d’encourager plutôt les modes actifs, qui sont positifs aussi en terme de santé publique.

Le taux d’occupation moyen des TER est de 29 %, il reste donc encore de la place, surtout hors pointes de fréquentation. Point positif : les voyageurs occasionnels circuleront pour partie à des horaires différents des abonnés. Donc – même sans aller jusqu’à la gratuité – proposer le « TER au prix du covoiturage » contribuera à cesser d’exclure les voyageurs par le prix et à mieux remplir les trains.

Les français à hauts revenus sont davantage motorisés et ne sont pas disposés à payer plus cher pour le TER

Avec les grands écarts tarifaires, les régions cherchent peut-être à faire payer plus cher ceux qui ont plus de pouvoir d’achat. Cette stratégie fonctionne d’autant moins que la moitié des français ayant les plus hauts revenus sont aussi ceux qui sont le plus motorisés et qui parcourent le plus de kilomètres en voiture. Ils ne sont guère disposés à payer plus cher pour le TER, alors qu’ils disposent d’une voiture qui leur permet un trajet de porte à porte.

Un ancien élu influent a ainsi dénoncé « quand je vois le prix du billet TER Tarbes-Bordeaux, 88€ pour les 250 km entre Tarbes et Bordeaux, pour un aller-retour, au final j’y vais en covoiturage ». Pourtant la carte de fidélité Nouvelle-Aquitaine à 25€ par an offre - 50 %: tous les TER sont alors au même prix que le covoiturage. Mais qui va explorer la complexité tarifaire et se plonger dans des calculs de rentabilité d’une carte ? Beaucoup s’éloignent d’autant plus du TER que, à l’inverse, la voiture apparaît simple d’utilisation. Au final, la tentative de faire payer plus cher les usagers à « hauts revenus » a surtout pour effet de détourner du TER les 83 % des ménages français équipés d’une automobile et qui pourraient payer au moins le prix du covoiturage.

Promouvoir l’égalité d’accès au service public ferroviaire

Dans le droit européen, le train régional est considéré comme une « Obligation de Service Public » (OSP). A ce titre il est subventionné par les pouvoirs publics. La fiscalité est par ailleurs le meilleur et le principal moyen d’ajuster la contribution de chacun en fonction de ses revenus. En France, le contribuable paye environ 70 % des coûts des TER, soit environ 20€/100km pour chaque passager. Pour préserver la vie privée, il n’est guère souhaitable de caler, en doublon, la petite part des prix - donc les 30% restants - sur les revenus exacts de chacun. Par comparaison le litre de carburant automobile à la pompe ne varie pas en fonction des revenus de l’automobiliste et il n’existe pas d’abonnements pour bénéficier de carburant à prix cassé pour les gros consommateurs. Si on veut augmenter la dimension solidaire, en faisant payer plus les hauts revenus, la meilleure option est d’augmenter la part payée par le contribuable. Dans tous les cas le prix payé par le voyageur gagne à être simple et abordable.

Actuellement le grand écart des prix génère une inégalité d’accès au service public ferroviaire. Ce grand écart tarifaire est d’autant moins acceptable, que, dans la pratique, il s’établit très peu sur des critères de revenus. Par ailleurs, pour l’expérience voyageur, si parfois un tarif « à 1 € » est une aubaine, le déplacement suivant peut se révéler une mauvaise surprise avec le coup de massue du « plein tarif », qui décourage à persévérer à utiliser le TER. Certains voyageurs aimeraient pouvoir compter sur un prix prévisible.

Parallèlement les « tarifications sociales » se heurtent au « non recours au droit », là aussi à cause de la complexité des démarches administratives pour les obtenir. Les démarches sont bien souvent non réalisées par ceux qui en auraient besoin. Beaucoup parmi les français les moins riches pensent d’ailleurs que le TER est définitivement trop cher pour eux : ils restent dépendants de la voiture qui est pourtant onéreuse elle aussi. Le « TER pour tous au prix du covoiturage » complétera donc avantageusement les tarifications sociales, pour un accès universel au service public TER et contribuer ainsi à ce que personne ne soit exclu par le prix.

Un impératif trop longtemps mis de côté par les experts : inclure la ruralité et les voyageurs très occasionnels

La ruralité n’est pas un sujet anecdotique. En incluant les petites villes et les villes moyennes, elles aussi très dépendantes de la voiture individuelle, la ruralité représente une grosse moitié de la population française. Elle souffre d’absence de solutions de transports et d’un sentiment d’abandon, comme en témoignent la révolte des « gilets jaunes » et aussi les résultats de certaines élections en milieu rural. Au moment où le carburant automobile devient onéreux et où la voiture électrique apparaît onéreuse elle aussi, il est d’autant plus important que le prix du service public TER soit clairement perçu comme accessible à tous.

Le TER permet justement d’être inclusif de la ruralité parce qu’il est un des rares transports en commun efficace à s’y arrêter. L’offre y est pour l’instant souvent peu fréquente avec peu de destinations possibles. Par comparaison les habitants des métropoles bénéficient d’une offre bien plus étoffée, avec plus de fréquences, d’amplitude horaire et de multiples destinations grâce aux étoiles ferroviaires métropolitaines. En conséquence, de nombreux résidents des territoires ruraux et petites villes éloignées des gares ont besoin du TER à une fréquence moindre que les habitants des métropoles. Une personne qui réside à plus de 30 minutes d’une gare pourra difficilement utiliser le TER au quotidien : le trajet « acceptable » pour les déplacements du quotidien est de 30 à 45 minutes. Ces résidents ruraux auront donc plutôt besoin d’une fréquence de l’ordre, par exemple, d’une dizaine de voyages par an, ce qui ne justifie pas un abonnement.

Certains experts comme Yves Crozet confirment l’analyse mais recommandent par simplicité d’abandonner la ruralité et les occasionnels : « Pour les TER, les abonnés payent des prix qui sont relativement faibles, alors que l'occasionnel peut être amené à payer un billet de train qui lui coûtera plus cher que l'essence de sa voiture. [Mais] attirer les voyageurs occasionnels c'est assez compliqué. [...] C'est plutôt sur les usagers réguliers [les abonnés des grandes villes] qu'il faut cibler, plutôt que de vouloir [...] chercher des occasionnels, qui ne sont pas des gens fidèles ». Ces avis d’experts sont influents sur les choix des régions. Le Vice-Président d’Occitanie confirme : « On veut favoriser les usagers fidèles ». Cette approche induit un grand écart des prix entre les "usagers fidèles" (les 10% de la population habitués du TER) et les "infidèles" (les 90% de la population habitués de l'automobile). Pourtant faire payer cher ceux qui prennent peu le train a pour effet de renforcer le sentiment de dépendance à la voiture, très présent dans la ruralité et sur les villes moyennes.

A l’opposé, la députée de la ruralité Sylvie Ferrer demande à l’État d’éviter « une ségrégation de plus entre métropole et ruralité »: les abonnements ne peuvent pas être la réponse unique, il est nécessaire aussi d’ouvrir le TER aux usagers très occasionnels grâce à un prix attractif, dès le premier voyage, sans « barrière d’entrée ».

Rendre attractifs les abonnements en élargissant la zone géographique plutôt que par un grand écart sur les prix

Le 23 mai 2023, le ministre des Transports a confirmé le « problème de lisibilité et de complexité » du prix des TER. Il a lancé un appel à la coopération entre les régions et l’État pour « des offres tarifaires plus attractives ».

Une des idées est de créer un nouvel abonnement mensuel, de type « pass rail » déjà expérimenté en Allemagne et en Espagne. Ce pass rail, qui serait peut-être dans un premier temps proposé uniquement aux moins de 27 ans durant l’été, apporterait plusieurs bénéfices :

1) il contribuerait à l’unification tarifaire des TEC sur toute la France, incluant bus, métros, trams, TER, etc qui simplifiera l’accès aux TEC.

2) Sur bien des régions, les abonnements couvrent uniquement le trajet Domicile-Travail. Dans ce cas les abonnés sont eux aussi confrontés au « plein tarif » lorsqu’il voyagent vers une autre destination. Les abonnés risquent donc de continuer à utiliser leur voiture pour les temps de loisir, l’accès aux services et aux commerces, les visites de proches ou le tourisme. Les régions gagneraient au contraire à encourager les abonnés à utiliser aussi le TER pour l’ensemble de leurs trajets. C’est déjà le cas pour l’Île-de-France, où l’abonnement permet de circuler sur toute une zone géographique. Le « Pass rail » s’étendrait sur toute la France, ce qui serait une avancée considérable.

3) Ces abonnements de type « forfaits illimités » ne vont pas dans le sens de la modération des déplacements. On peut toutefois espérer que favoriser le voyage en TER/Intercités/trains de nuit sur le territoire national participera à réduire le nombre de voyages beaucoup plus lointains en avion, apportant ainsi un gain environnemental fort.

De son côté, l’abonnement professionnel est pris en charge à 50 % par l’employeur (voire jusqu’à 75%). Il coûte à son utilisateur souvent 4 fois moins cher que le covoiturage. En réduisant spécifiquement le prix des abonnements plutôt que le prix pour les occasionnels, les régions se privent d’un double financement : celui des entreprises et celui des professionnels abonnés. Il est bien sûr important que les prix des abonnements soient attractifs. Mais là aussi le prix est à comparer à celui de la voiture. Si le prix a besoin d’un niveau si bas pour être compétitif, comment imaginer qu’un prix 8 fois plus cher pour les occasionnels sera attractif ?

Investir pour faire rouler plus de trains

Pour permettre l’augmentation de la fréquentation, les régions et l’État auront à réaliser des investissements pour le ferroviaire. Cela va dans le sens de maximiser l’utilisation du réseau ferroviaire, souvent sous-utilisé en France, ce qui contribuera aussi à améliorer les équilibres économiques. Le sénateur Olivier Jacquin a montré que « le ferroviaire est une industrie de réseau avec un coût de création de l’infrastructure absolument considérable. Et pour être efficace le rail a besoin d'être circulé pour permettre de diminuer les prix unitaires. C’est une industrie à rendements croissants. Les régions ont pu démontrer que par le cadencement en mettant plus de trains sur une ligne, on fait baisser les prix unitaires. Le rail a besoin d'être utilisé un maximum le jour et la nuit. »

Par exemple le matériel roulant TER circule parfois un nombre réduit d’heures dans la journée : le cadencement TER est souvent distendu en heures creuses et supprimé en fin de journée. Il conviendrait au contraire que les trains circulent en continu en journée et jusqu’en soirée, comme cela se fait ailleurs en Europe. Le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou a confirmé qu’il faut optimiser la « productivité du capital [...] il faut que le réseau soit bien circulé. C'est pas la peine d'avoir une voie ferrée pour qu'il y ait de la place dessus et qu'on n’arrive pas à faire rouler plus de trains. »

En 2023, l’État a annoncé 100 Md€ d’ici 2040 pour doubler la part modale du train, comme l’avait demandé le PDG de la SNCF en 2022. Malheureusement cet investissement reste non financé. Le ministère des finances cherche plutôt à économiser 30 Md€ sur 2024-2025. La « bataille pour le financement » ne fait donc que commencer. Les régions poussent elles aussi dans le sens d’un « New Deal » ferroviaire. Alors, pour mobiliser les français en faveur du TER, une action forte des régions sera de proposer le « TER à -50 % pour tous », sans conditions ni barrière d’entrée afin que tous perçoivent le service public du TER comme accessible. Les français ne choisiront plus la voiture pour le prix, grâce au « TER au prix du covoiturage » !

Agrandissement : Illustration 6

→ Je signe la pétition sur agir.greenvoice.fr/p/prixduter

→ Nous appelons les associations à cosigner en nous contactant via ouiautraindenuit.wordpress.com/contact

Premières associations signataires : Alternatiba, CNR, XR France, Carfree.fr, Coordination Ferroviaire Bretonne (12 associations), Kernavélo (29), Aurail (18 assos en AURA), UT du Haut Allier (43), Étoile Ferroviaire de Veynes (05), Défense de la gare d'Assier (12), CDRIC (Luchon - 31), CADE (64), Osez le vélo (65), UT Perpignan-Portbou (66)

Pourquoi « Oui au train de nuit » s’implique pour le TER ?

La relance des trains de nuit impose d’améliorer le fonctionnement de l’ensemble de l’écosystème ferroviaire. Comme les TER, le train de nuit circule sur les petites lignes qui sont vieillissantes et menacées de fermeture. Le train de nuit a par ailleurs besoin de correspondances efficaces et fiables avec le réseau régional. Avec les trains de fret, le train de nuit partage le besoin de traverser l’Hexagone sur 1000 km en horaire de nuit malgré les nombreux chantiers ferroviaires. Relancer les trains de nuit converge donc vers l’amélioration de l’ensemble des circulations.