Honnêtement, j'ai toujours été fan de Fela et de son afrobeat tempête, son chaloupé cuivré qui laisse toujours à l'affut, l'ampleur, le souffle, c'est une œuvre dingue. Fela a aussi créé le Shrine, ce lieu dont parlaient les écrivains voyageurs !

Agrandissement : Illustration 1

Visiblement, l'expo n'a pas été conçue comme un parcours docu sur Fela mais comme un hommage... OK, normal puisque la famille Kuti a participé

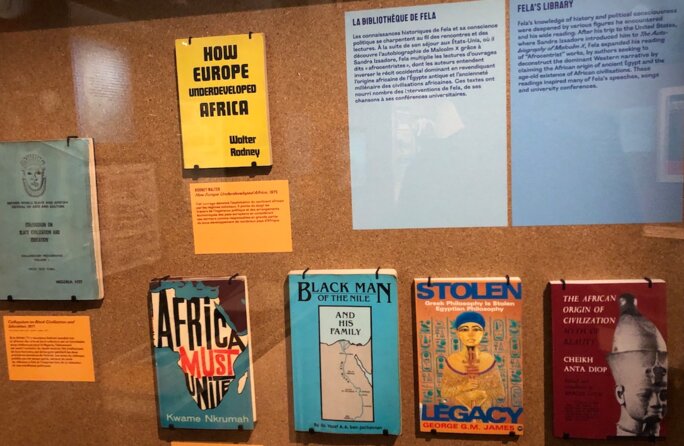

Du coup, l'expo insiste sur la vaste culture littéraire de Fela, sur la force de son engagement politique, sur les combats féministes des femmes de son clan, sur la réappropriation des traditions yoruba pour mieux s'opposer aux tentations coloniales des puissances occidentales.

Oui, oui, oui. Et pendant longtemps, je sentais un truc perturbant, sans le formuler consciemment. Mais ça y est...

Agrandissement : Illustration 2

Car quand on connaît le parcours de Fela on sait que ses lectures comptaient juste quelques essais fondateurs pour l'éveil de la conscience panafricaine — Nkrumah, Anta Diop, Malcolm X — très en vogue dans les années 60, et qu'il fit siennes des thèses répandues sur les origines des civilisations, mais dont certaines sont remises en cause. On sait qu'en guise d'action politique, et pour "rendre le pouvoir au peuple", il créa la république de Kalakuta qui ressemblait surtout fort à une communauté sectaire, et dont le Shrine fut le temple. On sait qu'il y régna, lui-même opposé au régime nigérian, mais sans tolérer de démocratie au Kalakuta ("Je ne crois pas à ce concept inventé par les blancs", disait-il).

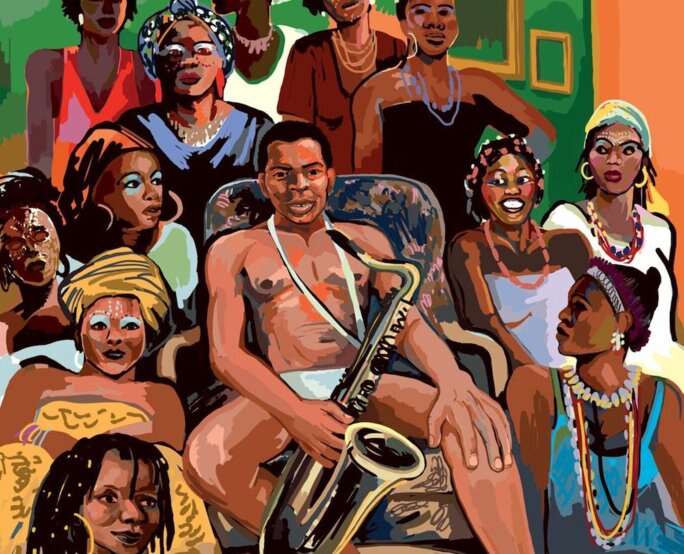

On sait aussi qu'il s'arrangea avec les traditions yoruba pour pouvoir épouser des dizaines de jeunes femmes qui furent ses domestiques, ses danseuses, ses gardes du corps. On sait qu'il organisa sa mort en public, comme une célébration digne d'un être divin. Ce n'est pas manquer de respect que de le rappeler : Fela, génie musical et politique, était aussi une sorte de gourou. Et si ça nous embête de l'entendre, posons-nous la question : est-ce parce que c'est faux, ou est-ce parce que ça écorne sa réputation ?

Agrandissement : Illustration 3

J'ai suivi Meissonnier, Van Eersel ou les gars de Actuel qui glorifièrent Fela. Mais ces passeurs occidentaux sont aussi... des hommes blancs, sans doute fascinés par le charisme viril de l'artiste. Compagnons des luttes décoloniales, défenseurs des cultures traditionnelles, ils ne s'exprimèrent jamais sur le sexisme du gars et sur l'emprise qu'il exerça.

On sait que Fela refusa longtemps de reconnaître avoir contracté le sida, qu'il considérait comme "une invention des blancs", et qu'il contamina très probablement plusieurs de ses femmes.

Des membres de la famille Kuti s'érigent en gardiens de la mémoire du père, perpétuant son œuvre, son fils Seun allant jusqu'à mimer sa gestuelle. Alors 25 ans après la mort du roi, à l'occasion d'une expo sur lui, y a-t-il encore des sujets intouchables ?

Je pense à Mouammar Kadhafi, qui apparut longtemps comme un héros de la décolonisation. La présence de ses femmes soldates étaient perçue comme un étendard féministe. On sait aujourd'hui qu'il entretenait un harem dont il usait avec la plus grande brutalité. Fela et Khadafi sont évidemment incomparables mais posent la même équation morale : pour mieux défendre une personnalité, et manifester ainsi une sorte de loyauté, nous préférons trop souvent occulter ses aspects problématiques. (Sur l'aspect des violences sexuelles, même chose concernant Nicolas Hulot, DSK, Gabriel Matzneff ou Epstein. Tout le monde n'est pas aussi vertueux que Thomas Sankara.)

On comprend le désir de rendre hommage à Fela aujourd'hui : son art et son influence sont immenses. Mais sachons reconnaître que, comme pour beaucoup d'hommes starifiés, Fela doit sa reconnaissance autant à son génie artistique qu'à sa personnalité autoritaire.

Aujourd'hui peu de voix abordent les zones troubles de Fela. On peut imaginer que des gens qui ont vécu sous son influence ou celle de sa famille souhaiteront un jour en parler...

Mais en attendant, n'organisons pas la silenciation.