Agrandissement : Illustration 1

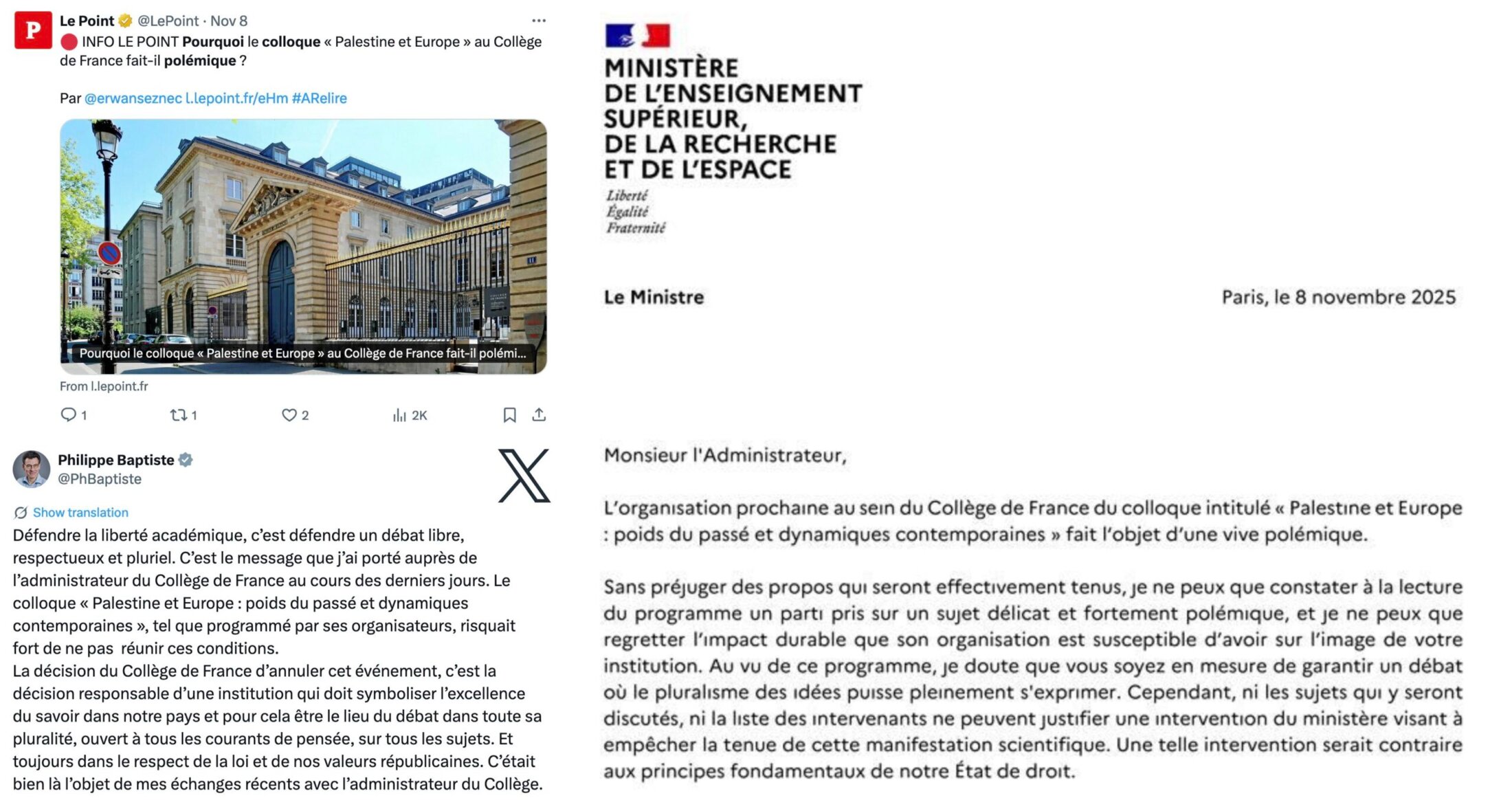

Téléchargez la lettre d’intimidation envoyée par le ministre Baptiste à l’administrateur du Collège de France pour demander la censure du colloque: “la Palestine et l’Europe” :

https://rogueesr.fr/wp-content/uploads/2025/11/OukazeBaptiste.pdf

Le billet qui suit a été écrit avant la censure d’inspiration trumpiste d’un colloque savant au Collège de France. Nous partageons la vive émotion de la communauté scientifique face à cette violation frontale de la liberté académique.

Si vous avez raté le début…

Dans le premier volet de ce billet, nous avons défini les principes sur lesquels repose la liberté académique :

https://rogueesr.fr/liberte-academique-principes-et-enjeux-du-debat/

C’est une liberté négative en ceci qu’elle suppose une protection contre toute intrusion de pouvoir qui la menace de l’extérieur (pouvoir politique, pouvoir religieux, pouvoir économique, pouvoir administratif et bureaucratique). Mais il s’agit surtout d’une liberté positive qui suppose la possibilité effective de mener des recherches, de concevoir des enseignements et de décider collégialement des règles, des standards, des procédures et des limites. La liberté académique se conçoit ainsi comme un point d’articulation entre éthique scientifique et principe d’autonomie de l’Université.

Qui doit bénéficier de la liberté académique ?

La liberté académique est nécessaire à l’activité scientifique et universitaire, qui repose sur un questionnement endogène et vise à créer des savoirs comme un commun de la connaissance, qu’aucun intérêt particulier ne peut s’approprier. L’Université se fonde sur une interrogation illimitée qui ne prend aucune fin pratique et monnayable comme préalable et dont la méthode est la disputatio entre pairs. Cela exclut évidemment les usurpateurs publicitaires et essayistes se faisant passer pour chercheurs, les lobbies et think-tanks mais aussi, par exemple, la recherche et développement du secteur privé. Le ministère, les rectorats, l’administration des établissements et leurs bureaucraties sont extérieurs à l’Université. En conséquence, les règles électorales des conseils centraux sont en violation directe du principe de liberté académique. Il en va de même avec toute instance de contrôle ou de pilotage bureaucratique (comme le Hcéres) fondé sur des normes exogènes à l’Université (comme les Contrats d’Objectif, de Moyens et de Performances (COMP) ou les KeyLabs).

La liberté académique n’est pas une affaire de statut, ni d’établissement de rattachement, mais de fonction : celles et ceux qui publient des travaux scientifiques — des (enseignants-)chercheurs statutaires mais aussi, par exemple, des doctorants, des post-doctorants ou des ingénieurs de recherche — doivent bénéficier de protections, de droits et de devoirs dans ce cadre ; il en va de même pour le fonctionnement des équipes pédagogiques. La liberté académique suppose la plus faible division du travail possible dans les équipes de recherche et d’enseignement. Pour autant, la transmission de gestes, de manières de faire et de discuter, de styles, de mœurs, de standards d’exigence suppose un encadrement des jeunes chercheuses et chercheurs. Si les jeunes chercheurs ne doivent pas être les exécutants d’un P.I. qui ne pratique plus la recherche, la période de formation suppose certaines limites à leur autonomie. Nous reviendrons longuement sur la question des statuts et des garde-fous, ainsi que sur les étudiantes et les étudiants, qui sont partie prenante de l’Université, et disposent de droits et d’obligations spécifiques.

« Neutralité », « pluralisme », « devoir de réserve », « loyauté »

Parmi les attaques, désormais permanentes, contre la liberté académique, les plus pernicieuses sont perpétrées au nom d’une conception délibérément dévoyée du concept. Communiqués de presse ministériels, chartes d’inspiration trumpiste imposées aux établissements par les présidences de région, chartes sans la moindre valeur juridique qu’universitaires et chercheurs sont sommés de signer, règlements intérieurs et changement de statuts violant la liberté académique et le droit. Nous entendons clarifier ici quatre concepts qui reviennent de manière répétitive dans ces attaques par décomposition du sens. Disons le tout de go: les universitaires et les chercheurs, quel que soit leur statut, ne sont ni soumis à un quelconque « devoir de réserve » ni à la moindre sorte de « neutralité » et encore moins à une supposée « loyauté » vis-à-vis de leur établissement. L’Université est sous le régime de la liberté académique, tous les devoirs liés à la fonction publique y étant subordonnés. La liberté académique est bordée par l’éthique académique d’un côté et par le droit commun de l‘autre. L’éthique académique ne saurait avoir la « neutralité » pour valeur. La disputatio n’est pas un « pluralisme » d’opinion. Il serait impensable que les faits, les preuves, les analyses critiques soient tus pour ne pas froisser des croyances ou des opinions — à plus forte raison quand ces croyances sont celles de lobbies suprémacistes, intégristes et obscurantistes. S’il existe, de fait, un pluralisme d’écoles de pensée au sein de nombre de disciplines, aucune norme académique ne stipule qu’il faille un équilibre des temps de parole de différents courants dans une même conférence. Si les tentatives périodiques de fondamentalistes du marché d’interdire les travaux des économistes critiques sont problématiques, ce n’est pas au nom d’un nécessaire « pluralisme » mais parce que ces menées obscurantistes violent la liberté académique.

Loyauté

Les universitaires (au sens large) ne sont soumis à aucun devoir de loyauté. La loyauté fait référence au principe de subordination hiérarchique dans l’exercice des fonctions. Les professeurs sont nommés par le président de la République ; les maîtres de conférences sont nommés par le ministre. Aucun président d’université, aucun recteur, aucun directeur de laboratoire, aucun directeur d’UFR, aucun responsable administratif n’est le supérieur hiérarchique d’un universitaire. Les universitaires et les chercheurs doivent rester étrangers à toute prétendue loyauté envers l’établissement ou envers la bureaucratie, et plus encore envers une « marque » universitaire. En revanche, ils sont soumis à l’éthique académique. En ce sens, ils doivent faire preuve de loyauté au sens où ils doivent faire preuve d’honneur, de probité, d’intégrité et de déontologie, et respecter les normes et les valeurs du travail savant. Seuls les pairs en sont garants.

Neutralité institutionnelle

Le « principe de neutralité », « principe fondamental du service public » selon le Conseil constitutionnel, s’applique à l’« administration » et aux « autorités responsables » des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Les usagers, pour leur part, « disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif. » Seules la bureaucratie et l’administration de l’enseignement supérieur et la recherche sont donc soumis au principe de neutralité, compris comme l’absence d’expression d’opinions politiques ou religieuses et, a fortiori, d’attache politicienne. L’usage des listes professionnelles par des présidents d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche pour appeler à voter pour tel ou tel candidat à la présidence de la République contrevient ainsi au principe de neutralité. L’Udice et France Universités, les deux associations de défense des intérêts de la bureaucratie, contreviennent en permanence au principe de neutralité puisqu’elles défendent des options politiques — comme la volonté d’en finir avec le statut de fonctionnaire dans l’ESR ou d’augmenter les frais d’inscriptions. Le principe de neutralité ne désigne en aucun cas le silence sur les implications politiques et sociales des faits établis dans le cadre d’une recherche scientifiquement adéquate, ni le principe de musèlement de la production savante lorsqu’elle contrevient à des opinions exprimées par des groupes de pression. Le principe millénaire des franchises universitaires est une conséquence de ce principe de mise à l’abri de l’espace de délibération, de critique et de réflexion interne à l’Université. Les deux franchises principales sont la suspension du pouvoir de police et l’existence d’un pouvoir juridictionnel de l’Université, avec ses juridictions et son dispositif de sanctions disciplinaires. Parce que la disputatio entre pairs et l’éthique académique doivent, seuls, régir l’activité académique, les forces de l’ordre ont interdiction d’intervenir dans l’enceinte des campus universitaires — les exceptions sont les flagrants délits, les catastrophes et les interventions sur réquisition du Parquet. Au cours de la dernière décennie, les violations des franchises universitaires se sont multipliées, les présidences cédant aux pressions ministérielles et acceptant sans nécessité les interventions policières dans les établissements sur pression des préfets ou du ministère. Les parlementaires de la droite illibérale tentent régulièrement de mettre fin aux franchises universitaires, qui ont pourtant survécu même à l’Inquisition, en créant un délit d’intrusion dans les campus universitaires.

Devoir de réserve

Le devoir de réserve est une notion issue de la jurisprudence et non des textes de loi. Le devoir de réserve est la conséquence de la neutralité institutionnelle pour les personnels de la fonction publique, qui se doivent d’observer une retenue (réserve) dans l’expression de leurs opinions, faute de quoi ils s’exposent à une sanction disciplinaire (et non pénale). Les décisions du conseil constitutionnel de 1984 et 2010 rappellent qu’universitaires et chercheurs ne sont pas soumis au devoir de réserve, puisqu’ils sont sous le régime de la liberté académique. Ils ont un devoir éthique de dire le vrai sur le monde. En revanche, même dans le cadre de prises de paroles dans les médias, les présidences d’établissements de l’ESR ne peuvent faire mention de leurs opinions politiques ou religieuses, même s’ils sont issus du corps professoral : dès lors qu’ils n’exercent plus les fonctions de professeurs et même s’ils en gardent le titre, les fonctions administratives leur imposent la plus grande retenue.

Billet à retrouver dans son intégralité ICI.

PS : Sur des sujets proches voir l'alerte lancée par l'Association pour la liberté académique (ALIA).