Le 11 février Bruno Gollnisch, député européen FN, devait débattre avec Yves Jégo dans l’enceinte du Palais universitaire, à l’invitation d’étudiants de l’Institut d’Etudes Politiques. Le débat ne s’est pas tenu, perturbé par des militants politiques et associatifs. La défense de la liberté d’expression dans l’après-Charlie ouvre-t-elle un boulevard au FN dans l’université française ?

L’empêchement de la tenue du débat était prévisible, tant était grande l’insulte aux symboles des lieux : un membre du bureau politique du FN condamné à 5 ans d'exclusion de l’Université Lyon 3 pour "contribution aux thèses négationnistes" devait s’exprimer à l’Université de Strasbourg, médaillée de la résistance. Comble de l’outrage, il allait prendre la parole dans l’enceinte même du Palais universitaire, à quelques mètres de l’Aula Marc Bloch et de la plaque commémorant la rafle de novembre 1943, un lieu chargé d’histoire et symbole de la lutte contre le nazisme.

Agrandissement : Illustration 1

Rappel des faits avant de poser quelques questions. Dans le cadre d’un colloque organisé par une association d’étudiants de l’IEP Strasbourg (Sciences Po Forum) un débat de clôture devait être le point d’orgue de trois soirées consacrées à la question suivante : « L’Union européenne incarne-t-elle encore l’idée européenne ? ». Question digne d’intérêt et colloque parfaitement légitime dans une université, même si on pouvait regretter le défaut de pluralisme dans le choix des intervenants : un PS, trois personnalités apparentées à la droite ou à l’extrême droite et aucun représentant de la gauche véritable.

Plus inquiétant, le débat de clôture proposait un face à face entre les seuls Yves Jégo (vice-président de l’UDI) et Bruno Gollnisch. Interrogés par mes soins, les organisateurs de Sciences Po Forum avouent avoir rencontré de grandes difficultés à réunir de plus nombreux participants : refus et défections se sont multipliés, ce que l’on peut comprendre en raison de la présence du sulfureux député d’extrême droite. Bref, le débat est maintenu, manifestement autorisé par la direction de l’IEP et de l’Université. L’Union des étudiants communistes proteste vigoureusement contre sa tenue, les syndicats de la FSU de l’Université de Strasbourg (SNESUP, SNCS et SNASUB) appellent les personnels et les étudiants au boycott et à un rassemblement de protestation, un collectif d’associations se mobilise et le jour de l’événement des incidents conduisent à l’annulation du débat.

En complément du reportage de La Feuille de Chou qu’on peut voir ici, je précise, pour avoir été présent dans la salle, que l’auditoire était particulièrement réduit (de 40 à 50 personnes pour une salle de 200 places, dont certainement une dizaine de membres du FN) et que la violence ne fut que verbale, si l’on excepte une petite intervention de la sécurité, manifestement débordée. Par contre des incidents ont eu lieu devant la salle, entre des militants d’extrême droite et des antifascistes. Ce n’est qu’après 30 minutes de vaines tentatives pour commencer le débat que la présidence de l’université a décidé de faire valoir le risque de « trouble à l’ordre public » pour décider de son annulation. Décision pour le moins très tardive et que les autorités administratives prennent habituellement de façon préventive. Il est vrai que le président Alain Beretz tenait à ce que ce débat puisse avoir lieu, au nom du respect de la liberté d’expression, et surtout dans le contexte post-Charlie.

Cet incident strasbourgeois n’est pas un fait divers. Sa gravité ne doit pas être sous-estimée et il appelle naturellement questions et réflexions.

Fallait-il autoriser Bruno Gollnisch à s’exprimer dans l’enceinte de l’Université de Strasbourg ? Ma réponse est négative, et ceci pour trois raisons. La première est que le Front national n’est pas un parti républicain : il propage xénophobie et intolérance, il s’en prend violemment aux journalistes et à la liberté de la presse et ses orientations politiques contreviennent aux valeurs défendues par l’université.

La seconde raison tient à la personne de Bruno Gollnisch qui, plus que tout autre membre du FN, ne saurait être invité dans une université au titre de ses responsabilités politiques, sans que soit posée les questions de l’éthique de la recherche et celle des liens entre science et politique. Car ce sont bien la science et l’histoire, leurs méthodologies, ainsi que les faits historiques eux-mêmes qui ont été mis en cause par l’universitaire lorsqu'il a formulé des doutes en 2004 sur l’existence des chambres à gaz. C’est aussi la plus haute instance administrative universitaire (le CNESER) qui l’a condamné à 5 années de suspension, condamnation confirmée par le Conseil d’Etat. Le recours déposé par Gollnisch devant la Cour européenne des droits de l'homme a été jugée irrecevable le 7 juin 2011(voir la pièce jointe à cet article). Certes Bruno Gollnisch a été réintégré dans son université d’origine après avoir purgé sa sanction, mais du point de vue de l’histoire et de la mémoire, il reste responsable de ses propos. Et c’est au titre de ce même point de vue - la mémoire et l’histoire - que je pose que les déclarations d’un chercheur et d’un homme politique qui cautionne le négationnisme devraient être « imprescriptibles ». Nous ne pouvons, ni ne devons oublier.

La troisième raison est certainement la plus importante au regard des dangers du contexte social et politique actuel : le principe de la liberté d’expression ne saurait en aucun cas constituer un prétexte à des concessions dans le combat pour défendre les valeurs républicaines et s’opposer aux thèses de l’extrême droite. Comment donc une université qui se prétend « résistante » – ou en cultive au moins la mémoire – peut-elle offrir une tribune à ceux dont les paroles, les actes et les projets politiques contreviennent aux valeurs qu’elle entend incarner ?

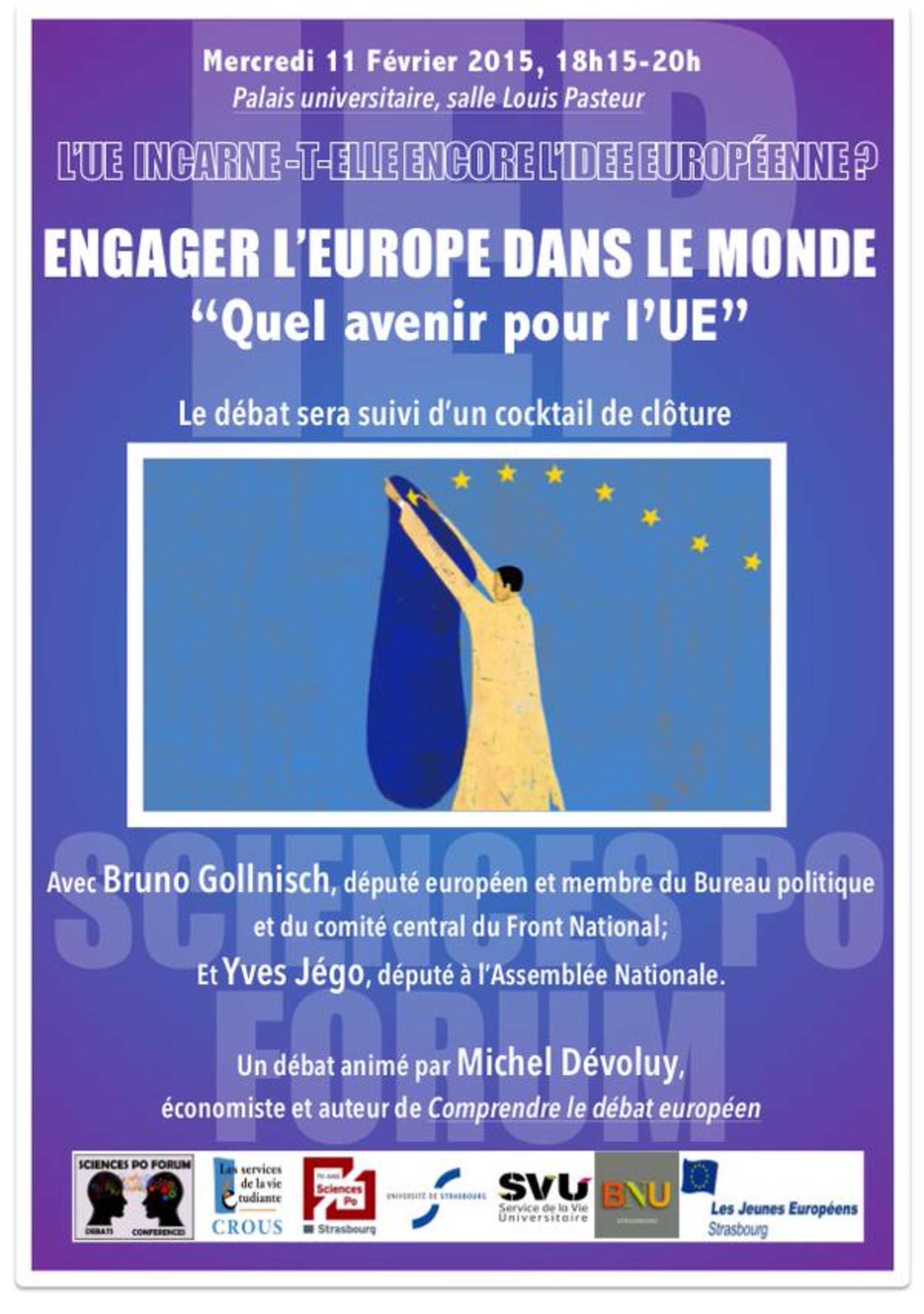

J’ajoute enfin trois circonstances aggravantes aux décisions de maintenir et d’autoriser un tel débat avec Bruno Gollnisch. Alors que la forme initiale du débat, qui devait être pluraliste, n’était plus garantie, les organisateurs et les autorités administratives ont décidé de le maintenir. Ils prenaient ainsi le risque de cautionner la politique-spectacle qui fait le jeu du FN. Le spectacle a bien eu lieu : Bruno Gollnisch a pu se camper en victime devant les caméras pendant que l’image offerte par l’Université de Strasbourg était plus que déplorable. Seconde circonstance aggravante : la soirée a bénéficié du soutien officiel de trois institutions ou organismes publics : à côté des logos de l’Université de Strasbourg et de l’une de ses plus prestigieuses composantes (L’Institut d’Etudes politiques), l’affiche de la soirée arborait aussi ceux du CROUS et de la Bibliothèque Nationale et Universitaire (BNU). N’était-ce pas beaucoup d’honneur pour deux invités, dont le membre d’un parti anti-républicain ? Enfin la date choisie : le 11 février nous rappelait le 11 janvier 2015 et ses millions de manifestants qui marchaient ensemble pour la fraternité et contre la haine.

Agrandissement : Illustration 3

Aujourd’hui, parmi les nombreux effets pervers de l’après-Charlie et les instrumentalisations politiques qui en sont faites, nous devons faire face à deux positions inadmissibles érigées en principes : le combat contre l’extrême droite renforcerait l’extrême droite ; la défense de la liberté d’expression nous obligerait à accepter toutes les idées qui ne contreviennent pas au droit. Ne nous laissons pas enfermer dans ces sophismes qui constituent des pièges redoutables, surtout quand les nouvelles difficultés rencontrées dans la lutte contre l’islamophobie concourent à renforcer le Front national.

Le combat contre l’extrême droite et ses idées pernicieuses n’est pas seulement l’affaire des militants antifascistes. Elle concerne tous les citoyens, tous les fonctionnaires, et en premier lieu ceux qui ont des responsabilités de recherche et de formation, tous les personnels de l’éducation, de la maternelle à l’université.

Pascal Maillard

---------------------------

PS : Réponse à Bertrand Rouziès, Pierre Thomé, Michel Delarche et quelques autres commentateurs

Je me permets de répondre collectivement à vos commentaires dans la mesure où vos positions se croisent au moins sur un point : le débat, qui est au fondement de la démocratie, exige que l’on puisse entendre toutes les opinions politiques et il est par conséquent légitime et même souhaitable que des membres du FN puissent s’exprimer à l’université. Bertrand Rouziès met l’accent sur le fait qu’une « brigade équilibrée de débatteurs » aurait permis de démonter les boniments de l’idéologue d’extrême droite. De même Pierre Thomé insiste sur l’importance de la discussion et de la « rencontre » : « il s'agit de discuter point par point de leurs idées et de leurs pratiques et pour cela il peut paraître nécessaire de les rencontrer ». Michel Delarche et d’autres avancent l’argument du caractère légal et démocratique du FN : « à partir du moment où ce parti est admis à participer aux élections et a des élus aux parlements (tant français qu'européen) il me semble injustifiable de l'écarter a priori d'un débat censé être pluraliste ». Ces arguments sont solides et doivent être pris en considération. Ils font partie du débat. Et ce débat doit avoir lieu, au sein de l’université et parmi nos concitoyens.

Trois préalables avant d’esquisser une trop brève réponse.

Il n’existe aucune base légale pour interdire a priori l’expression de membres du FN, y compris à l’université. L’argumentaire de mon billet, si on veut bien le lire attentivement, ne formule pas une exigence d’interdiction du FN.

Le colloque organisé par Sciences Po Forum était parfaitement légitime et il est de tradition que les universités, et plus encore les Instituts d’Etudes politiques, invitent des personnalités politiques et organisent des débats. Il n’y a rien dans le Code de l’Education qui l’interdise. Au passage je remercie LUDMER67, étudiant à l’IEP Strasbourg, d’avoir apporté d’utiles compléments d’information.

Enfin il est important que les établissements d’enseignement supérieur puissent participer aux débats de société et que les enseignants et chercheurs apportent leurs contributions, leurs éclairages et leurs analyses critiques. Que des étudiants soient à l’initiative de ces débats et invitations, ou en soient les organisateurs, tout ceci peut avoir sa place dans leur formation. Je crois cependant souhaitable qu’ils soient encadrés et bien formés lorsqu’ils se lancent dans de telles initiatives. Dans tous les cas ces débats et invitations restent sous la responsabilité administrative de leur établissement.

Ceci dit, une université n’est pas un plateau de télévision. C’est un établissement public qui a en charge des missions de formation et de recherche. Elle est un lieu de production et de diffusion du savoir. A ce titre elle a des responsabilités particulières. Il lui incombe ainsi de ne pas favoriser des situations qui pourraient propager des mensonges, remettre en cause des vérités historiques établies scientifiquement ou porter atteinte aux « valeurs républicaines », valeurs que le gouvernement actuel entend revitaliser par des actions spécifiques qui impliquent d’Enseignement supérieur (p. 8 de ce document). Il est alors pour le moins singulier qu’une université qui se lance dans une entreprise collective de défense et d’illustration des « valeurs fondamentales de la république » accepte au même moment de proposer une tribune à un homme politique qui les incarne si peu.

Mais au-delà des ambiguïtés de l’Université de Strasbourg, ce que je tiens à souligner, c’est que les universitaires et les étudiants, sans contrevenir au principe de la liberté d’expression, disposent d’un libre-arbitre, d’une faculté de jugement et ont la possibilité des faire des choix. Ils pouvaient choisir d’inviter ou non Bruno Gollnisch. Ils ont fait un mauvais choix, pour toutes les raisons que j’ai exposées. Comme l’écrivain Alain « La faculté de penser ne se délègue pas ». Ils l’ont déléguée à l’air du temps et à la facilité des débats-spectacle, au risque de participer à l'entreprise de banalisation et de "respectabilisation" du FN à l'université. Avec toutes les conséquences que l’on a pu observer. Or le FN n'est pas un parti comme les autres. La rédaction de Mediapart a largement documenté ce fait, jusqu'au dernier article de Marine Turchi.