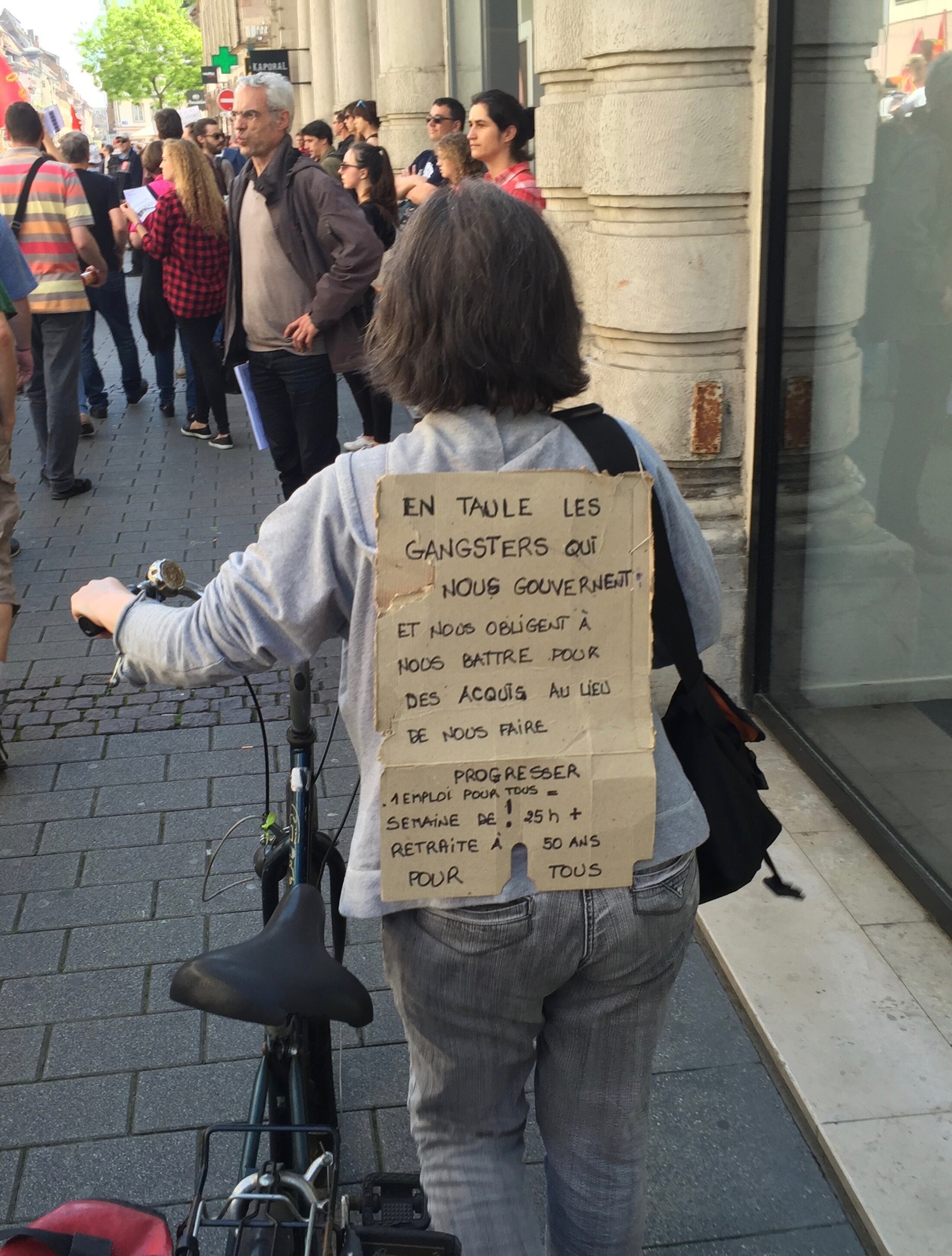

L’écrivain et éditeur Yves Pagès publie sur son très beau site archyvespagès un texte personnel accompagné d’un travail photographique que j’invite à découvrir. J’en reproduis le début avec son aimable autorisation. Yves Pagès dénonce dans la suite de son texte la « criminalisation préventive des dissidences sociales et existentielles en cours ». Il affirme avec force : « Il est temps de lutter pour arracher de nouveaux droits face aux nouvelles formes d’employabilité qui nous sont imposées. On nous voudrait jetables et interchangeables, soyons durablement instables ! ». En écho aux photos d'Yves Pagès, je mets en ligne ci-dessous quatre clichés pris lors de la manifestation de ce 26 mai à Strasbourg.

Olivier Fillieule et Fabien Jobard sont chercheurs au CNRS. Ils publient sur l’excellent site La vie des idées, rattaché au Collège de France, une étude qui montre comment la police française résiste aux nouveaux modèles de maintien de l’ordre, articulés autour de la notion de désescalade. Espérons que leurs travaux pourront se prolonger : nous avons appris cette semaine que le CNRS et les autres organismes de recherche verront leur crédits amputés de 134 millions d'euros.

PS du 27 mai : J'ajoute à ce billet, sous la série des photos, une vidéo édifiante sur des tirs tendus de CRS contre le réalisateur Joël Labat. Voir aussi cet article. Par ailleurs lire cette tribune parue hier dans Libération :"Casseurs" : renverser l'accusation.

De quel leurre les prétendus «casseurs» sont-ils le nom ? Essai de désenfumage

par Yves Pagès

Le 4 avril dernier, Patrick Strzoda, préfet d’Ille-et-Vilaine s’honorait d’avoir fait envoyer 749 grenades (lacrymogènes ou de désencerclement) sur les fauteurs de trouble de Rennes, tandis qu’à Nantes on en était déjà à 1710 à la même époque. Plus d’un mois plus tard, en extrapolant à l’échelle de la France entière, on n’ose à peine imaginer l’ampleur d’une telle surenchère répressive. Plus d’une dizaine de milliers de grenades, sans doute — ces projectiles lancés en cloche ou au ras du sol étant censés avoir un effet de souffle ou d’aspyxie dissuasif. Pourtant, comme tant de vidéos le montrent, ces tirs aux pigeons récalcitrants (avec ou sans sommation) sont très souvent tendus ou à revers, ce qui n’aide pas à la dispersion des individus, mais à la démultiplication des cas de brûlures au contact des galets gazeux ou à l’intrusion d’éclats de grenade dans les chairs, même au travers d’épaisses chaussettes ou d’une toile de jean. Pour preuve, ces plaies, aux jambes, au bras, à l’abdomen, qui sont légions sur les réseaux d’information alternative, mais demeurent quasi invisibles dans les médias mainstream.

De fait, ces derniers temps, on soumet en boucle à notre compassion ce lourd bilan unilatéral : 350 CRS blessés depuis les premières escarmouches de mars 2016, amalgamant au passage de très bénins bobos (avec un jour d’ITT réglementaire) à d’authentiques accidents du travail, la plupart touchant les civils (de la BAC ou non) moins équipés que leur collègue Robocop en armure protectrice (dont le poids en sus du tonfa, de la gazeuse, etc. avoisine les 23 kilos). Or, à l’heure qu’il est, on dénombre 350 blessés chez les manifestants des deux derniers mois dans la seule ville de Rennes. Comparaison n’est pas que déraison. Hématomes, pertes de connaissance, crânes ouverts, lésions corporelles, tels sont aussi les effets des matraques crantées new-look, sans parler des flash-balls employés à hauteur de tête, comme un étudiant géographe rennois en a fait la mutilante expérience (rare victime ayant eu l’honneur des médias). D’ailleurs, pour cet engin de triste mémoire (déjà plus d’une dizaine de personnes énucléés en une décennie), on ne dispose pas de statistique quant au nombre de balles (dite défensives) utilisées. Cela donnerait peut-être idée aux spectateurs du 20h de la disproportion des armes et des forces en présence. Alors motus, mystère et boules de gomme. L’état d’urgence n’est pas un vain mot d’ordre — même si la majeure partie de sa violence arbitraire est dissimulée par les témoins journalistiques —, et il fonctionne aujourd’hui à plein régime contre… l’ennemi intérieur.

À quoi sert ce dispositif inédit de gestion paramilitaire des conflits sociaux, calqué d’ailleurs sur les manuels coloniaux de contre-insurrection des années 50-60 ? Avant tout, à dégoûter les lycéens de poursuivre leurs blocus incontrôlés, à tarir l’énergie des bastions estudiantins, à apeurer les sympathisants lambda de Nuit Debout et à convaincre les centrales syndicales (CGT & FO) de liquider en douceur leur propre lutte, perdue d’avance à mesure que les journées d’action bi-hebdomadaires épuisent l’enthousiasme et le porte-monnaie de leurs partisans. C’est la tactique habituelle du pourrissement — avec négociations discrètes puis de vagues concessions in extremis pour que personne ne perde la face —, sauf que là ça n’a pas suffi à clairsemer suffisamment les cortèges. Ni les vacances scolaires, ni les bachotages au bahut ou la fac, ni la crainte des salaires amputés à la fin du mois. Ça s’est même durci par endroit —, avec blocage partiel de tel secteur économique – ou re-dé-re-dé-remobilisé dans la rue selon un étrange turn over. Du coup, pas facile pour les leaders de siffler la fin de la récréa(c)tion, à la façon d’un Maurice Thorez en juin 36 (ou de ses avatars en juin 68) : « Il faut savoir terminer un grève ! » Non pas que le mouvement de contestation ait pris l’allure d’une grève générale reconductible selon un scénario ancien, mais que le seul fait qu’il se refuse à s’enterrer lui-même, est déjà un échec pour la co-gestion ordinaire du bras de fer rituel entre la CGT et ses partenaires patronalo-étatiques. Bref, ça se complique en interne et, dans la rue, il arrive que, pour échapper au défilé traîne-savate, certains militants se mêlent à la chienlit des « casseurs ».

Lire la suite ici, sur le site d’Yves Pagès

Un splendide isolement

Les politiques françaises du maintien de l’ordre

par Olivier Fillieule et Fabien Jobard

Extrait

Le maintien de l’ordre « à la française » : l’arrière-garde

Ces changements relativement profonds des doctrines d’emploi et des stratégies de maintien de l’ordre n’ont sans doute pas échappé aux polices françaises spécialisées dans le maintien de l’ordre. En atteste par exemple le rapport de la commission de l’Assemblée nationale formée après les événements de Sivens qui en mentionne certains éléments. Mais sans que cela débouche sur un bouleversement des doctrines d’emploi, attestant d’une insularité inquiétante des forces de maintien de l’ordre françaises. Certaines techniques hexagonales sont communes aux autres polices européennes, comme l’accompagnement du cortège sur ses flancs, le tronçonnement du cortège (les « nasses » vues ces dernières semaines) ou d’autres encore. La gendarmerie a développé les ULI (Unités légères d’intervention) dans les années 1990, qui permettent les interpellations ciblées ; les CRS ont développé les SPI (Sections protection-intervention) et les SAM (Section d’appui et de manœuvre) aux mêmes fins. Mais ces techniques se sont développées sans leur double nécessaire : la communication.

Prenons l’exemple de l’interpellation ciblée dans le cortège. Le recours aux binômes policiers pour « prélever » dans une foule un individu réputé violent a été pensé, en Allemagne, en Suisse romande ou encore à Bruxelles depuis la fin des années 1990, dans le cadre d’une stratégie de désescalade : il s’agit d’empêcher les plus radicaux de nuire, tout en effectuant une interpellation rapide et propre qui ne débouche pas sur la solidarisation de la foule avec les interpellé.e.s. En France, par contraste, la technique est employée aux fins de multiplier les interpellations et les défèrements (le procureur de la République dispose désormais de bureaux mobiles aux abords des sites de manifestation). La judiciarisation accrue du maintien de l’ordre s’inscrit dans la dynamique moderne de répression judiciaire comme indicateur de l’efficacité politique, la « politique du chiffre » tant décriée. Les forces de police se multiplient en autant d’occasions de confrontations en corps à corps, avec les dérapages que cela entraîne, toujours susceptibles de produire l’effet que l’on cherche précisément à éviter ailleurs en Europe : le retournement de la foule et sa solidarisation avec les éléments les plus radicaux. Par ailleurs, ces interventions contribuent à brouiller les frontières entre police urbaine (dans le cadre du délit flagrant) et police des foules, la première étant appelée à seconder la dernière, avec ses moyens dolosifs propres – les flash-balls, notamment, dont les forces de maintien de l’ordre ne sont justement pas équipées tant ils rompent avec la recherche d’équipements d’évitement et de mise à distance des protestataires. Les manifestations de ces dernières semaines en ont à nouveau donné de tragiques illustrations, notamment à Rennes. Pour autant, preuve de la force de conviction de certaines sections de la Police nationale, le politique ne se résout pas à l’interdiction de ces armes dans les opérations de maintien de l’ordre.

Mais ce qui tranche le plus avec les pratiques aujourd’hui développées ou recherchées chez nos voisins, c’est le volet communication sur l’action qui renvoie à ce qui est communiqué mais aussi au comment l’on communique et en direction de qui. C’est sans doute en Allemagne que le système des Anti-Konflikt Team (TActical Communication, TaCom System) est le plus avancé. Ceux-ci sont employés à la fois dans les manifestations politiques d’envergure et dans les rencontres de football. C’est après les grandes manifestations violentes de la fin des années 1990 à Berlin et en Hesse que les modalités de la communication via des équipes policières destinées au dialogue sont renforcées, avec notamment comme objectif de faire en sorte que les mouvements de la police soient interprétés correctement par les manifestant.e.s, que les manifestant.e.s pacifiques partagent le point de vue de la police sur ce qu’il convient de faire, que les participant.e.s enfin soient convaincu.e.s que les actions préconisées – ou interdites – par la police le sont de manière légitime. Dans cette optique un élément matériel important est l’usage de véhicules dotés de haut-parleurs (les TLU, Tactical loudspeaker units, utilisés pour la première fois dans une manifestation d’extrême droite en Hesse et utilisés depuis avec succès) ou encore la disposition d’écrans LED géants pour informer la foule, notamment lors des phases critiques de dispersion. Par contraste, la manière dont en France on informe les manifestant.e.s d’un ordre de dispersion est depuis longtemps incompréhensible et inadaptée. Ce que d’ailleurs les rapports des commissions d’enquête parlementaires constituées après les manifestations de novembre-décembre 1986 soulignaient déjà clairement. Que depuis trente ans l’autorité civile ne se soit jamais préoccupée de réformer sérieusement cet aspect du droit de la manifestation est un mystère aux conséquences bien dommageables.

Lire l’intégralité de l’article ici.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6