En Union soviétique, après la mort de Staline, comme cela a été diversement documenté, les arts en général ont oscillé entre périodes de « gel » des activités créatrices et de (très relatif) « dégel » jusqu’en 1985 et l’avènement de la perestroïka. Ce que l’on sait moins, c’est qu’entre les œuvres dissidentes portant témoignage des persécutions totalitaires, poussant dans le meilleur des cas à l’exil leurs auteurs, et un art officiel puissamment cadenassé, nombre d’artistes ont essaimé dans la semi-clandestinité des « années du souterrain », des activités proprement underground, à partir de la décennie 1950.

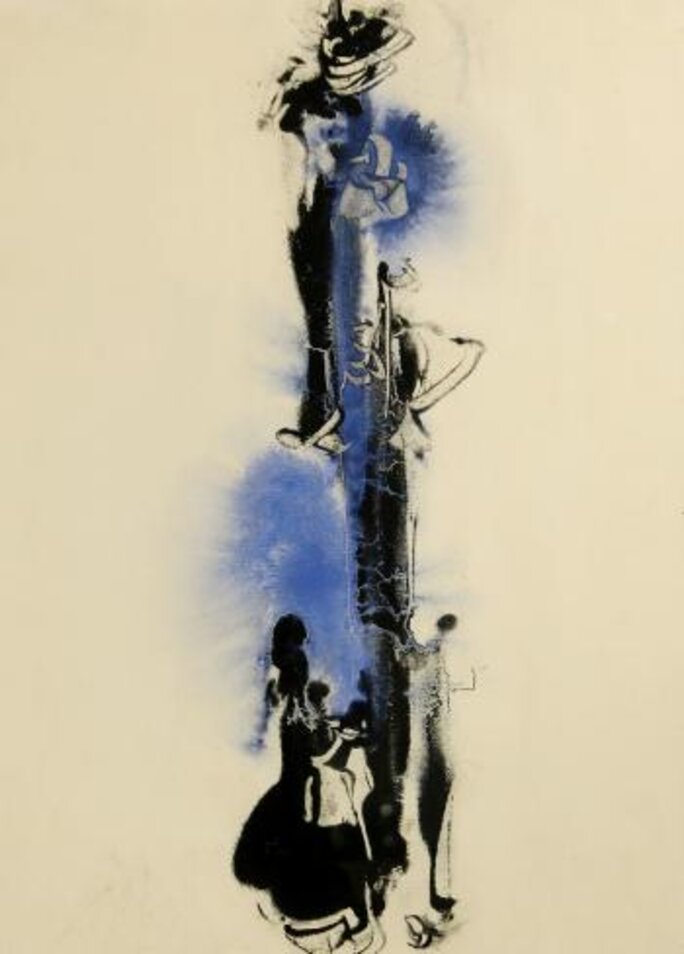

Agrandissement : Illustration 2

Concomitant de « l’écrasement de l’opposition politique à Moscou et à Leningrad », cet épanouissement puisant dans les marges de la société soviétique, dans les années 1970, d’une « seconde culture », celle du samizdat « de nature non politique », parmi les artistes pétersbourgeois, tient à la nature de leur « protestation » qui, pour radicale qu’elle soit, est avant tout spirituelle, esthétique, philosophique. Ainsi le « surgissement d’une culture non officielle », précise Krivouline, « n’a pas inquiété les pouvoirs à l’égal du mouvement dissident politique ». Mais il fallait que fût absolument maintenue la mise au secret, à l’écart, de toute cette génération d’artistes « non conformistes ». Les écrivains, exemplairement, ne pouvaient passer le stade du livre imprimé sans encourir les foudres du régime.

En dehors des publications « non officielles » (revues, livres), il faut donc attendre le début des années 1990 pour que les ouvrages de Viktor Krivouline soient peu à peu édités en Russie. Si Krivouline a déjà fait l’objet de quelques traductions en français, les deux livres qui paraissent conjointement aux éditions Les Hauts-Fonds permettent de saisir l’ampleur de la geste visionnaire de ce poète. Celui qui, « entre les compromis de l’officialité et la rupture (Brodsky) », comme l’écrit Hélène Henry, fait un « choix métaphysique » est précisément imprégné par les lectures des poètes métaphysiques russes du XIXe siècle (Evguéni Baratynski, Fiodor Tiouttchev), puis d’Innokenti Annenski, et bien sûr (et beaucoup) Ossip Mandelstam.

De « Piter », « le Pétersbourg de Pouchkine, de Dostoïevski, de Blok », Krivouline sait, par-delà le Leningrad perclus de terreur et de misère des années d’après-guerre, faisant suite à son effroyable siège durant la guerre, qu’il fut « conçu en rêve ». Il a à l’esprit cette ville où « règnent trois “P” – le panorama, la perspective, le plan. Leur point d’intersection est une fête, un Paradis verbal ». C’est dans les « édifices » qui « se profilent entre l’eau et le ciel », « dans les miroirs de leurs fenêtres », que le poète nourrit son « songe », qu’il appelle « la chasse au mammouth ». Le mammouth n’est autre que la ville mythique et concrète qu’il a connue :

« La chasse au mammouth. Je me sentais partie de cette horde, munie de massues, de haches, de pierre et autres armes. J’ai commencé à écrire des poèmes, parce que je n’avais pas d’autre arme à ma disposition […]. Les poèmes me permettaient d’oublier la peur de ce combat inégal, et que le monde autour de moi est pauvre, petit et hideux, même si à d’autres moments il me semble au contraire que le besoin d’écrire des vers (de peindre des tableaux, de composer de la musique) est né de l’impression que ce monde est incroyablement et étrangement beau… »

Viktor Krivouline s’est senti bien sûr quelques affinités avec le cercle des « orphelins » d’Akhmatova (parmi lesquels notamment l’immense Brodsky) qui se réunissaient près de Leningrad, autour de la poétesse, jusqu’à sa mort en 1966. Mais rien ne dit mieux peut-être sa quête de ce « nous » qu’il a trouvé à tisser dans la culture de l’underground que le tableau qu’il dresse de la maison tout en étages de son enfance à Leningrad dans l’après-guerre. Dans cette maison, à chaque palier, se répartissaient les « appartements communautaires » (partagés par plusieurs familles) :

« “La maison”, c’est, avant tout, la verticalité, une ascension alpine, le passage du monde de l’extérieur, le monde “de personne”, au monde intrinsèquement “nôtre”, un monde “à nous” ; non pas un monde personnel, “à moi”, mais précisément “à nous”. »

C’est là même cette expérience de la verticalité rapportée à l’écriture qui va permettre à Krivouline d’échapper à la « réalité » hideuse de la ville « mammouth » :

« Non, cette nuit-là, je ne l’ai pas passée à écrire des vers. […] Cette nuit-là, j’ai perdu ma voix et ressenti une liberté inouïe, pas la liberté tragique et torturée des existentialistes, non, une liberté légère, aérienne, comme si j’avais été déchargé d’un poids qui me pesait sur le cœur. Le temps avait disparu d’un coup. Il était mort, ce temps dans lequel j’étais, semble-t-il, condamné à vivre jusqu’à ma mort, avec comme seule consolation la vérité des stoïques, selon laquelle “on ne choisit pas le temps de son existence, on y vit et on y meurt”. Un instant auparavant, il était encore installé sur ma table, normal, précis, assez bien agencé, et voilà qu’il n’en restait qu’un petit tas de cendres. Alors, à la fenêtre, je vis se lever au bout du Bolchoï Prospekt, derrière l’immeuble Biélogroud, un énorme soleil. Très grand, invraisemblable. »

L’anthologie de poèmes de Krivouline couvre très largement les années de maturité d’écriture du poète, des années 1970 à l’orée des années 2000. Les longs poèmes dialogués des débuts, réflexifs, conviant à la table du poète histoire et culture russes, comme autant de tableaux coulissants, cèdent peu à peu à l’aspiration d’un vertige intérieur, dans l’espace du poème qui s’ouvre, comme ici dans le poème « À la fenêtre » (Musiques à la demande, 1990-1992) :

« […]

tout est trouble

sans lunettes et l’homme sur le toit

a tout d’un tas de neige, et les coups invisibles

le font tituber il tombe il est pendu

au bord de l’écoumène […] »

Tout lyrisme ravalé à la face du monde, les Poèmes après les poèmes (1999) tracent leur chemin de beauté sans issue au seul tranchant de leurs vers :

Dans l’ombre labourée par la lumière

les yeux seuls restent là à mendier

seuls à errer nus sur des objets glissants

se heurtant aux visages aux images aux angles

rencontrant des étincellements qu’on tarde à reconnaître…

et alors c’est un choc : points lumineux, balles traceuses

explosions au-dessus des champs du Kosovo

Dieu merci pas juste sur nos têtes

mais ça siffle aux oreilles… et la sirène au loin

semble une fusée céleste qui chante

et se rue sur vous et vous colle au mur – on ne voit plus

les étoiles. Mais il est un au-delà des étoiles

Qu’il soit dit que Viktor Krivouline sera ce poète « deux fois né » :

Agrandissement : Illustration 5

matin deux fois né

début de tout

ce qui commence ou bien commencera

une douleur aveuglante me réveille

soleil d’été soudé à petite pluie

collage-montage

ciseaux scotch –

et ça à vif

sans morphine sans morphée

*

Deux livres de Viktor Krivouline :

Ville-songe – Dix essais des années 1990, traduit du russe et présentés par Hélène Henry, 168 p., 18 euros, Les Hauts-Fonds.

Poèmes après les poèmes, anthologie présentée et traduite du russe par Hélène Henry, 94 p., 17 euros, Les Hauts-Fonds.