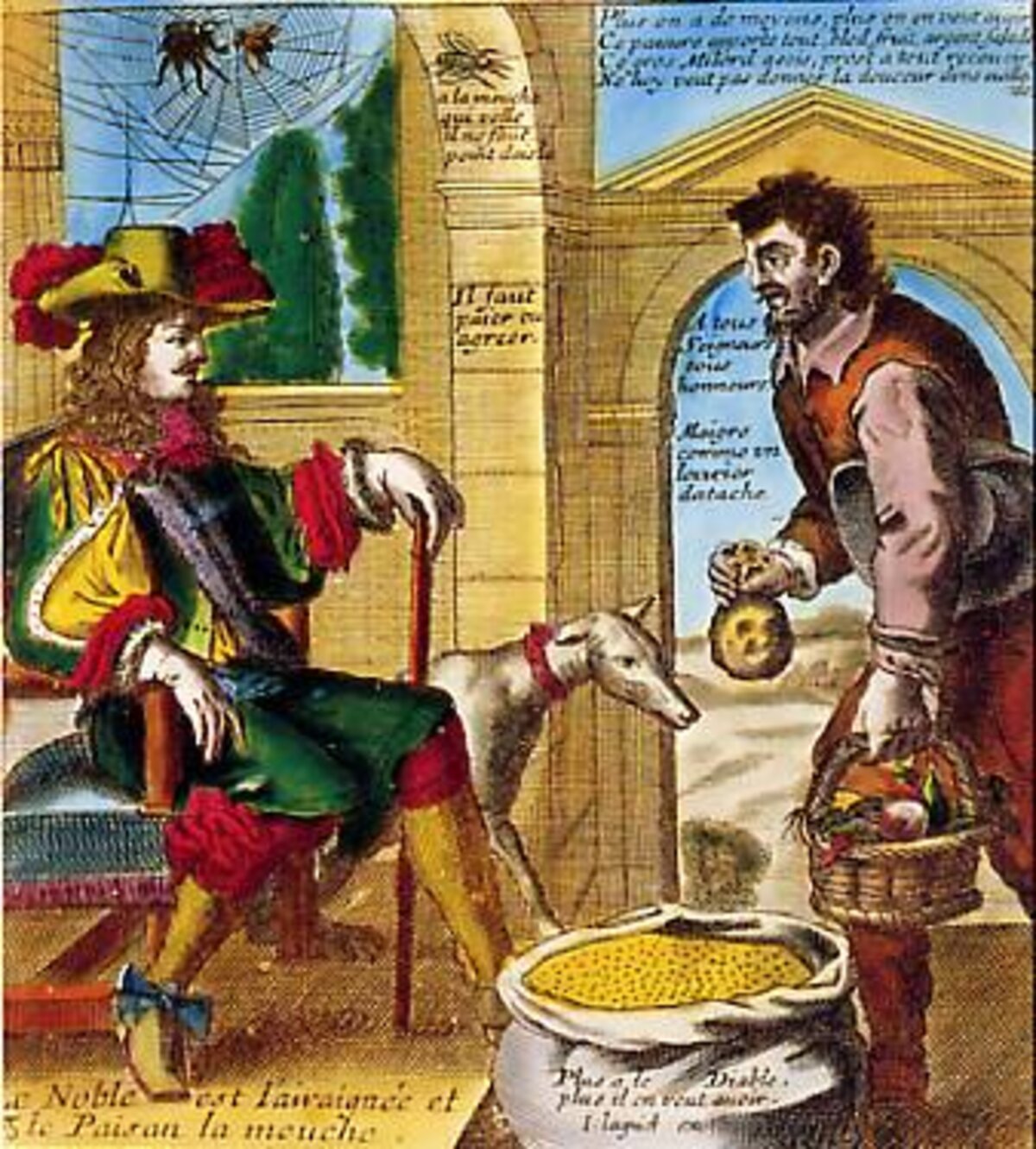

Un esclave, un serf, un salarié employé par un petit patron n’a aucun doute sur l’identité de l’être humain à qui il doit son triste sort. L’exploitation de l’homme par l’homme est alors une réalité concrète : on voit bien de qui il s’agit, de part et d’autre du lien de servitude. Pour y échapper, le salut le plus direct est à chercher dans l’éloignement géographique : la fuite, le marronnage, l’émigration. Autre issue individuelle : l’ascenseur social, pour acheter le prix de sa liberté, amasser un petit capital pour s’installer. Et puis les rébellions collectives, depuis Spartacus : l’armée des esclaves, celle des paysans de Thomas Münzer, celle des ouvriers du général Ludd, et les barricades des canuts, de la rue Transnonain, des communards. Quand on fait la guerre à la guerre, ce sont toujours des généraux qui gagnent.

Le développement des plantations, des manufactures, puis des usines a changé l’exploitation d’échelle. Les capitalistes exploitent le travail vivant des prolétaires, parce qu’ils s’approprient également une quantité considérable de travail cristallisé dans des machines, dans des installations industrielles gigantesques. Ce capital devient un enjeu pour le mouvement ouvrier : non plus l’abolition d’une relation de dépendance servile, mais celle de la propriété privée des moyens de production. L’ennemi n’est plus le propriétaire de la plantation, de la manufacture, c’est la classe bourgeoise dans son ensemble.

Qui combattre à l’ère du capital financier ? Depuis les sociétés par actions de la fin du dix-neuvième siècle jusqu’aux produits financiers sophistiqués de notre vingt-et-unième siècle, le concept de propriété des moyens de production s’est dilué dans les mécanismes de la spéculation financière. Quel prolétaire est capable d’identifier le bénéficiaire de la plus-value qui lui est extorquée ? Quels sont les capitalistes qu’ils s’agiraient d’exproprier ?

Et puis à quoi bon ? L’enjeu de la propriété des usines avait un sens à l’ère de la croissance économique, dans un monde où il pouvait sembler que le développement de la production matérielle était indispensable au développement humain. Nous vivons à présent dans un monde que les machines détruisent au lieu de développer. À quoi bon transformer en biens communs les centrales nucléaires, les usines et ateliers d’assemblage d’avions, d’automobiles, de smartphones, de prêt-à-porter jetable, de mal bouffe, de pesticides et engrais chimiques ?

Le travail mort est devenu mortifère. La civilisation thermo-industrielle tue, à coups de polluants, de gaz à effet de serre, provoque des épidémies, des extinctions d’espèces, allume des mégafeux de forêt. L’enjeu est désormais le développement du travail vivant : le soin des autres, qu’il s’agisse des enfants (les pratiques éducatives), des malades et des personnes âgées (les activités thérapeutiques et sanitaires), les travailleurs (les pratiques coopératives), la nature (les pratiques techniques circulaires), les humains en général (les pratiques culturelles).

Et nous y voilà : avec la pandémie, un monde où les grandes entreprises industrielles sont en pause, dans l’indifférence d’un capitalisme financier hors-sol ; un monde où les secteurs essentiels du travail vivant sont soumis à des épreuves colossales : les soignants face à l’épidémie, victimes des concentrations hospitalières ; les éducateurs face à la fermeture des écoles ; les organisations du travail face à des bureaux vides et des télétravailleurs à domicile ; les acteurs du secteur culturel sans public en présence du fait de l’interdiction des rassemblements. Des enjeux de refondation considérable. Pas d’ennemi à combattre, un monde à construire à échelle humaine.

Patrice Bride