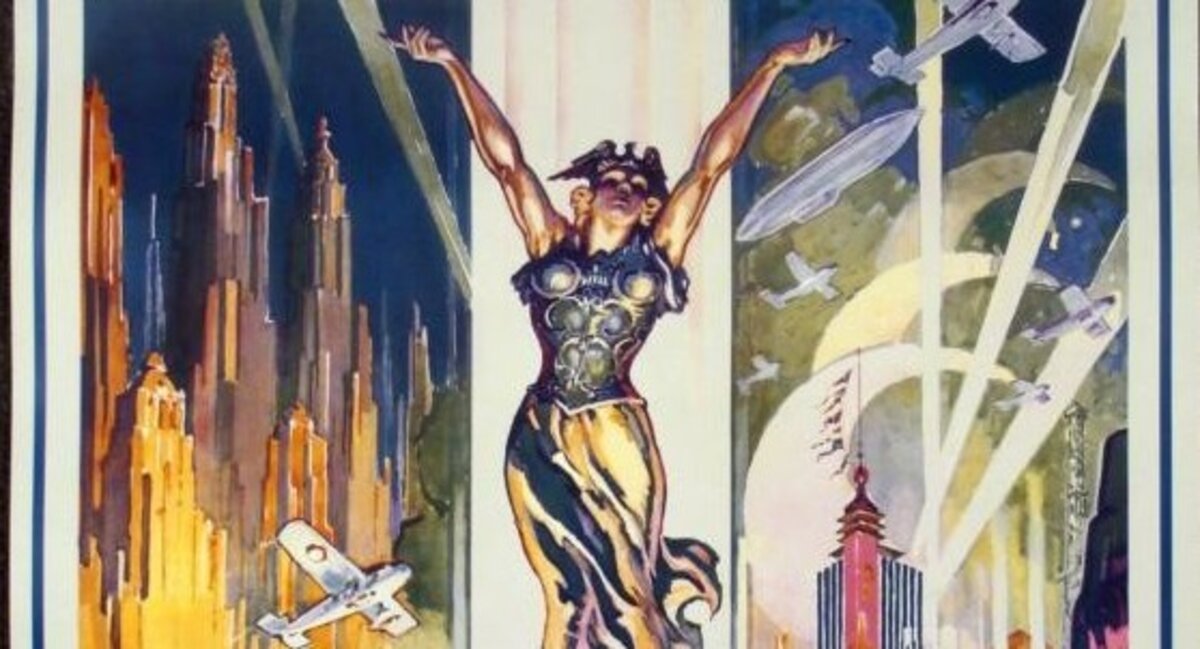

J’ai assisté il y a quelques années au cours d’Yves Clot, psychologue du travail au CNAM, et j’ai souvenir en particulier d’une séance où il appuyait son propos sur une critique du slogan de l’exposition universelle de 1933 à Chicago : « Science finds – Industry applies – Man conforms ». Disons : La science trouve, l’industrie applique, l’humain se conforme.

Une formule saisissante tant elle condense une vision positiviste du monde : la compréhension des phénomènes, par l’exercice de la rationalité scientifique, permet d’élaborer des techniques et procédures, auxquelles les individus n’ont plus qu’à se conformer pour agir efficacement. Si le résultat n’est pas celui qui est attendu, si le problème n’est pas résolu, c’est parce que l’exécution a laissé à désirer, n’a pas été suffisamment conforme à la prescription (et il faut former les agents) ; ou bien parce que la procédure n’a pas été suffisamment précise (et les ingénieurs doivent ajuster leurs plans) ; ou encore parce que l’expertise scientifique n’a pas été suffisante (ce à quoi remédiera, en son heure, le progrès des connaissances).

Les réactions à l’épidémie du covid 19 me semblent s’inscrire complètement dans cette approche. La science, en l’occurrence médicale, diagnostique une nouvelle maladie, identifie le virus, décrypte son génome, étudie sa propagation, établit des statistiques de contamination, en déduit des recommandations pratiques. Dans le rôle de « l’industrie », nous avons les institutions publiques, le système sanitaire, les firmes pharmaceutiques. S’appuyant sur les données médicales, l’état de l’art de la médecine, les disponibilités des infrastructures hospitalières, les perspectives de traitement ou de vaccins, les États définissent les politiques sanitaires, les communiquent aux populations. Les hôpitaux organisent la prise en charge des malades, les entreprises fabriquent le matériel nécessaire. Soignants comme soignés, et, s’agissant de cette pandémie, des populations entières susceptibles d’être infectées, exécutent les recommandations : restez confinés, appliquez les gestes barrières, faites-vous tester, téléchargez l’application, etc. C’est de leur degré de conformité individuelle et collective à ces prescriptions que viendra le salut, rien moins que « sauver des vies ».

Certes, il y a un peu de jeu dans les rouages. « Science finds », avec une précision remarquable pour décrire le virus et dénombrer ses victimes. Mais il reste manifestement beaucoup à trouver, et les experts ne sont pas vraiment d’accord entre eux sur les statistiques de contagion, sur l’intérêt des masques, sur la pertinence de tel ou tel traitement, etc. Pour le vaccin, ce sera dans un ou deux ans, et quelques centaines de milliers de morts plus tard, victimes directes de l’épidémie ou indirectes des conséquences du confinement.

L’État applique, et réussit à mettre en œuvre le confinement recommandé. Mais avec quelques difficultés à maintenir les amateurs de promenades ou les croyants les plus fervents à domicile, à décider de façon claire les activités essentielles ou non, à protéger de façon correcte les soignants, au sens large du terme, et, au final, sans bien savoir comment se sortir de ce bourbier.

La population se conforme, avec une docilité tout à fait imprévisible il y a quelques semaines, mais sans rien de mécanique, et avec des dégâts incommensurables à ce stade. Si le confinement parait supportable pour les populations occidentales qui peuvent matériellement se le permettre, qui ont accès à des moyens de télécommunications qui assurent des ersatz de relations sociales, il ne tint qu’à la force du bâton ou du drone policier dans bien des endroits du monde.

Cette approche positiviste est très prégnante, oriente les réactions d’une façon ou d’une autre. Les personnes les plus portées au conformisme seront soucieuses d’appliquer avec soin les recommandations, désapprouveront les manquements de leurs voisins, qui mettent en péril le bon ordonnancement de ce qui doit se faire. Si chacun se permet d’avoir son avis, n’en fait en fait qu’à sa tête, c’est le chaos garanti. Les plus curieux, ou instruits, prendront part aux débats scientifiques : que sait-on des symptômes, des modes de transmission du virus, que penser de la chloroquine, de l’efficacité du confinement, des conditions de l’immunité de groupe ? Comment parviendra-t-on à un vaccin ? Et puis il y a toute la place laissée aux débats par les paramètres des décisions politiques : fallait-il confiner plus tôt, plus tard, plus ou moins strictement, plus ou moins longtemps ?

Toutes ces discussions emplissent l’espace médiatique depuis quelques semaines. Aucune de ces approches ne remet fondamentalement en cause la perspective positiviste : il faut s’appuyer sur les résultats scientifiques pour définir des mesures à mettre en œuvre par des citoyens disciplinés. Il faut se confiner, il faudra se faire tester, il faudra se faire vacciner, etc.

C’est que nous sommes profondément habitués à ce fonctionnement, c’est même l’ordinaire de l’organisation du travail : les experts et les ingénieurs font des plans ; les managers et bureaux des méthodes les traduisent en procédures ; les travailleurs ou collaborateurs exécutent, avec plus ou moins d’autonomie, les consignes. C’est comme cela, du moins croit-on, que peut fonctionner une centrale nucléaire, un réseau de chemin de fer, que l’on doit combattre le terrorisme, que l’on peut améliorer les résultats en lecture et en écriture des jeunes écoliers.

Ma présentation est un peu raide et globalisante, bien sûr. Elle me semble intéressante en contrepoint d’une autre démarche, proposée donc par Yves Clot. Il l’a développée dans son champ d’intervention, la psychologie du travail, je la trouve utile, pour ce que j’en ai retenu et compris, dans une approche plus générale. Elle est de l’ordre du renversement du positivisme : accorder le primat non pas aux savoirs experts, mais à l’activité concrète. C’est l’action vivante qui est première, qui conditionne toute forme de savoir. On fait, non pas comme on sait faire, mais comme on peut faire, plus ou moins, comme on croit devoir faire. Et c’est après avoir fait que l’on peut observer la façon dont on l’a fait, en discuter, et ajuster son action. Pour remonter aux origines : le bébé babille, gigote, grimace, et progressivement apprend à parler, à marcher, à maitriser ses émotions, parce qu’il interagit avec son entourage qui l’aide à réguler ses comportements. C’est bien plus tard qu’on lui mettra une grammaire ou un manuel de mathématiques dans les mains en considérant que, moyennant quelques explications, il pourra maitriser ainsi une langue vivante ou l’art de la numération.

L’analyste du travail adepte du positivisme se fait entomologiste de ces curieux travailleurs, s’en vient les observer en toute neutralité sinon discrétion, les constituent en objets d’étude pour ouvrages savants. Les managers les plus avisés prendront en compte ces résultats scientifiques pour expliquer à leurs collaborateurs comment mieux travailler, pour définir et ajuster au mieux leurs prescriptions, plus ou moins cadrées. Le psychologue du travail « clinicien de l’activité » assume d’intervenir « lourdement » dans la situation, par exemple en filmant les travailleurs et en les invitant à discuter, à plusieurs qui plus est, de ce qu’ils voient, pour développer non pas tant le savoir savant que leurs savoirs d’expérience, ou en tout cas leurs savoirs d’expérience en interaction avec les savoirs que peut se constituer l’expert.

Au risque d’aller vite dans une montée en généralité, il me semble que cette approche, au-delà du cas d’une intervention dans un milieu de travail, peut aider à comprendre la réalité des fonctionnements sociaux.

Revenons à notre épidémie. Que faire face à un malade ? Que faire face à un danger de contagion ? Dans le monde positiviste, on attend de comprendre ce qui se passe de façon fiable, scientifiquement établie, puis de savoir ce qu’il faut faire en y étant autorisé par les instances légitimes. Dans la vraie vie, on agit dans un contexte, toujours singulier, toujours complexe, et on s’efforce d’ajuster au mieux.

Je ne crois pas que ce soit une approche très difficile à comprendre, ni même révolutionnaire. C’est ce que fait un médecin en consultation : il fait parler le malade, il l’ausculte, le manipule, l’écoute, et détermine avec lui le traitement possible. C’est une relation humaine, qui s’appuie sur des procédures établies, des savoirs constitués au fil des expériences, mais qui demande toujours une régulation en fonction de la situation concrète, des moyens disponibles, des personnes en chair et en os.

C’est ce que fait, j’espère pour eux, un collectif au travail ces jours-ci dans un hôpital, dans un magasin, sur un chantier. On doit se donner les moyens de continuer à soigner, à vendre, à terminer une construction (si tant est que l’on soit convaincu que c’est indispensable). On ne peut bien le faire qu’en sachant ce qui est possible selon le contexte, les personnes présentes, la configuration des lieux, les opérations à effectuer, le matériel disponible, etc. Le meilleur moyen de s’en sortir n’est pas d’appliquer les procédures à la lettre, ça peut au contraire être catastrophique. C’est d’agir ensemble, et de réguler son activité en discutant, en utilisant toutes les ressources disponibles pour agir au mieux.

Mais ce n’est pas une approche simple, loin de là. C’est une invitation à renoncer à la réponse qui fait disparaitre la question : les masques, le vaccin, l’application smartphone, la méthodologie coréenne ou singapourienne qui a bien montré son efficacité. Elle met à l’épreuve les discours qui reportent le problème sur l’insuffisance des scientifiques, ou sur l’incompétence des décideurs : et si on avait écouté ceux qui savent, et si on avait prévu, et si on s’était correctement préparé, et si on avait fait ce qu’il fallait, etc.

La pandémie, comme le confinement, puis le déconfinement, comme la récession qui s’annonce, tout cela sur fond de réchauffement climatique et de destruction des milieux naturels en cours, relève de l’imprévu, pose des dilemmes majeurs. Elle sera terminée lorsque les corps humains confrontés au virus auront appris à développer des anticorps ; lorsque les êtres humains confrontés à la contagion auront appris à s’en débrouiller, dans leur contexte concret. Plus que jamais, c’est dans l’activité, individuelle et collective, que se trouvent les ressources pour continuer à vivre.

Patrice Bride