Celui ou celle qui arrive pour la première fois en Ukraine est frappé par la proximité que l’on ressent immédiatement avec le pays et ses habitants ou, pour le dire autrement, si des Européen.nes de l’ouest cherchent le dépaysement, ce n’est pas là qu’ils le trouveront. Dans des villes comme Lyiv ou Kyiv, la vie ressemble à s’y méprendre à celle de n’importe quelle ville de France ou d’Allemagne. Les mêmes bars, restaurants, galeries marchandes, piétonniers, théâtres, rien ne vous indique que vous êtes à trois mille kilomètres à l’Est, à la frontière de la Russie. Aucune différence culturelle ne vous saute aux yeux. Et surtout, rien ne vous laisse penser que le pays est en guerre.

Puis vient le premier soir. Après avoir passé la soirée avec des Ukrainiens qui vous racontent leurs expériences, leurs espoirs, leur vie quotidienne, vous rentrez vous coucher. Au milieu de la nuit, la sirène retentit. Il faut s’habiller rapidement et courir au métro pour vous mettre à l’abri car l’armée russe a lancé des missiles en direction de la région où vous vous trouvez. Très vite, on vous montre comment suivre les informations sur des fils Télégram. Vous découvrez comment savoir si l’alerte est d’une urgence absolue ou vous laisse au contraire le temps d’attendre, afin de vérifier si le danger se confirme. Mais cette fois c’est sérieux. Des missiles de partout. Certains seront détruits en vol par l’armée ukrainienne et d’autres pas. Et dans ces cas, il y a généralement des morts.

Agrandissement : Illustration 1

Dans le métro, une foule est descendue et occupe tous les espaces. Chacun a apporté un petit tapis de yoga, un fauteuil pliable, un sac avec un casse-croute. On essaye de rendormir des enfants sur le sol. Les gens parlent peu dans cette attente et le silence est troublant. La plupart ont le nez fixé sur leur téléphone à la recherche d’informations. Sur Telegram, un auteur anonyme, sans doute un militaire, donne le tracé des missiles minute par minute. On apprend quel type d’avion russe a décollé, quelle sorte d’engin de mort a pris la direction de telle ou telle ville. « Allez aux abris » ajoute t-il à destination d’une région ou d’une ville. « Ca va faire du bruit ! » Et puis parfois « Les salauds, des maisons brûlent » à tel ou tel endroit. On imagine la personne collée à un radar ou des images satellites et envoyant ses petits messages sur son application suivie par un demi-million de gens dont il sauve probablement parfois la vie.

Quand tout est terminé, on va se recoucher. Ou pas, la nuit est faite. Les enfants seront fatigués. Les adultes aussi. Les métros vomissent la foule des premiers travailleurs du matin. La vie continue. Les premières photos des cratères laissés par les projectiles apparaissent sur les téléphones. Les incendies, les pompiers, le nombre de morts. Jour après jour durant lesquels l’alerte peut résonner plusieurs fois, les gens se lassent. De plus en plus nombreux, les habitants décident de ne plus se lever la nuit, de ne plus arrêter de travailler le jour, épuisés par ce va et vient insensé. Jusqu’à rester chez soi ou au bureau en tentant d’oublier qu’on peut en mourir.

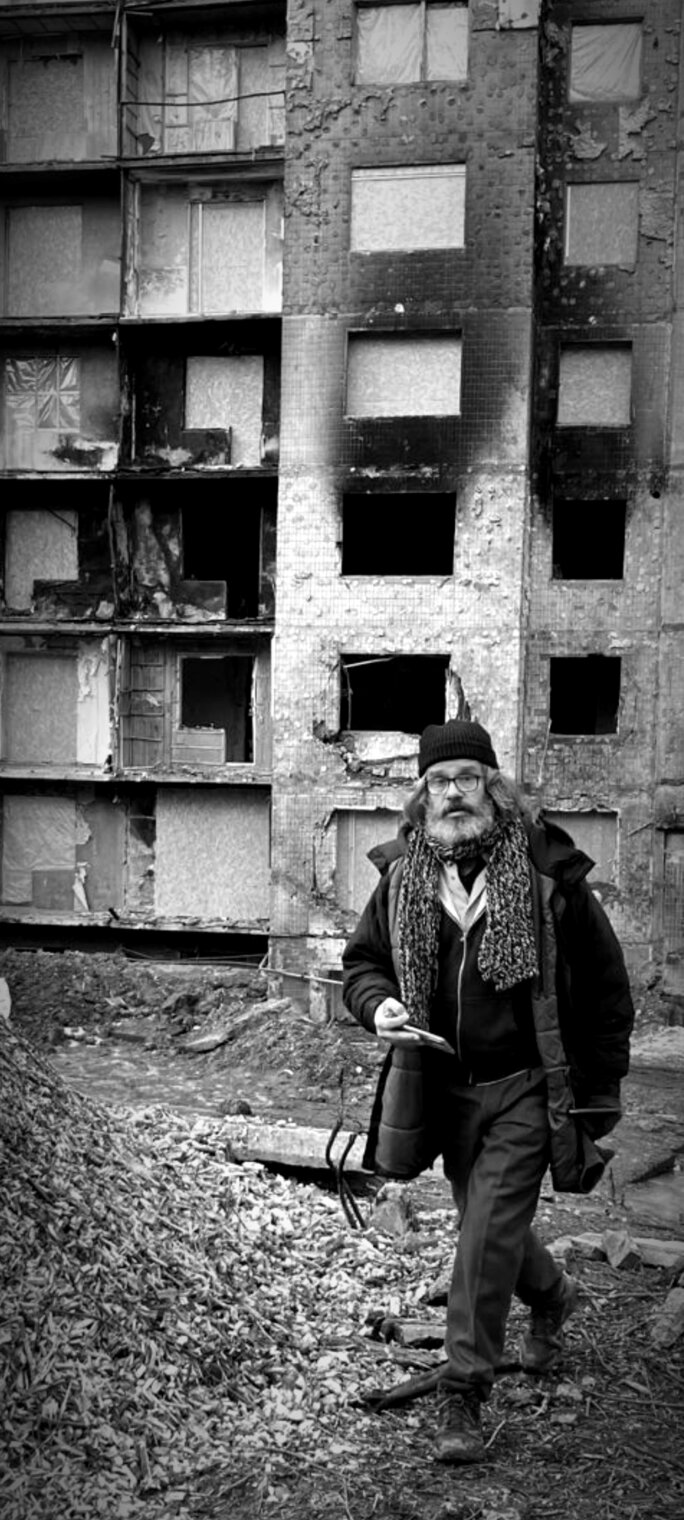

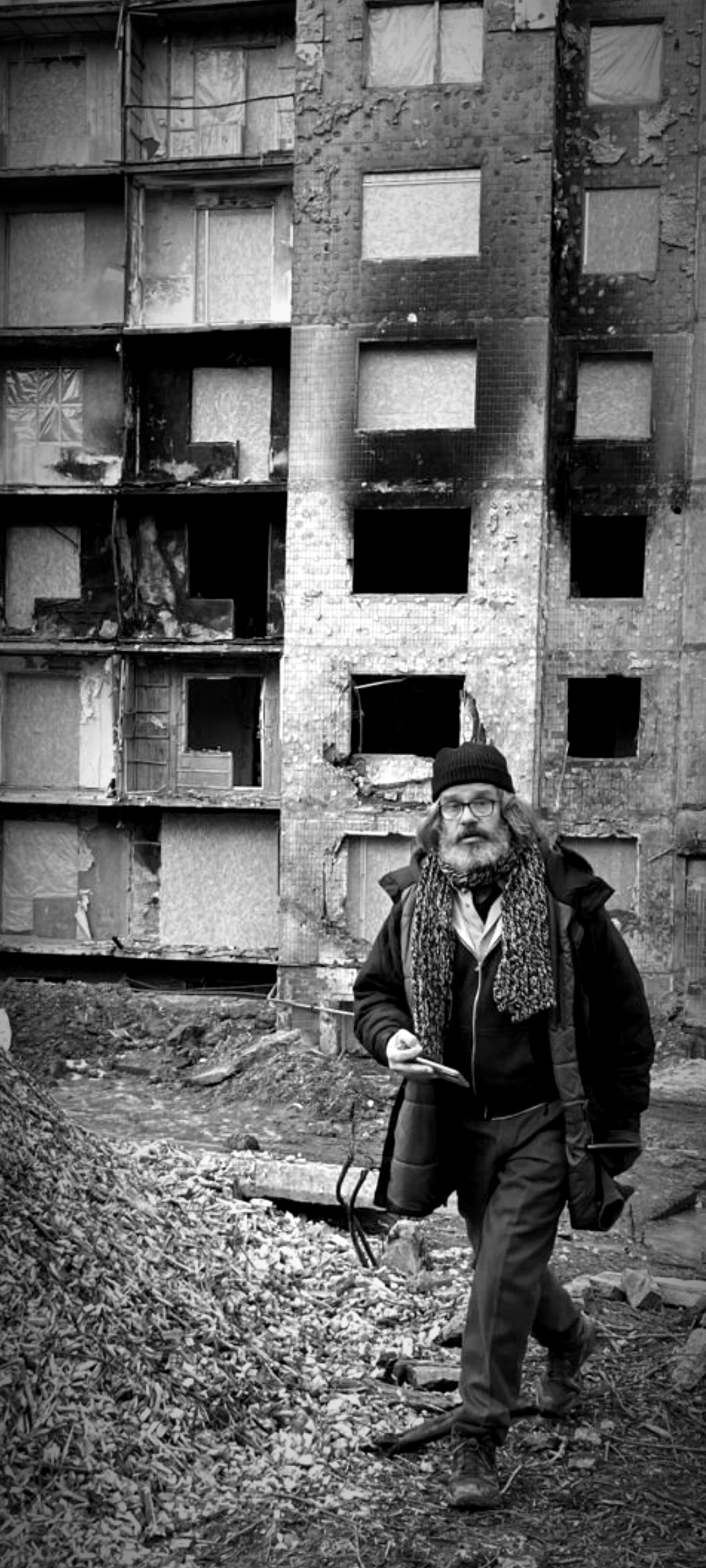

La région nord et nord-ouest de Kyiv est celle dont on se souvient le mieux quand on a suivi depuis l’étranger l’invasion russe de 2022. Irpin, Boutcha, Borodyanka. Des images de cadavres sur les trottoirs, de chars abandonnés, lorsque l’envahisseur a dû se retirer. Des enquêtes pour crimes de guerre ou contre l’humanité. Deux ans plus tard, l’état ukrainien visiblement bien organisé a décidé de nettoyer et reconstruire au plus vite les bâtiments endommagés. C’est d’ailleurs une des choses les plus étonnantes de la résistance civile du pays. Les Russes détruisent aujourd’hui, dès demain, on nettoie, on remplace, on répare, on rend digne, on continue. Mais dans ces villages les plus attaqués, le niveau de destruction matérielle et surtout humaine est telle qu’il faudra du temps. Beaucoup de temps.

Agrandissement : Illustration 2

De part et d’autre des routes, des immeubles éventrés, incendiés, troués et parfois entièrement écroulés. On a tout nettoyé et plus une seule voiture calcinée et aucun véhicule militaire abandonné n’est encore visible. Mais la destruction est là. Intime. Et on éprouve rapidement le sentiment qu’un film d’horreur a ici été tourné pour les populations présentes durant les premiers temps de la guerre. C’est par ici que l’armée Russe est entrée en venant de Biélorussie. On s’est réfugié dans des caves, des abris de fortune mais c’est là aussi que les habitants sont morts par cinquante sous les pluies de bombes et de missiles. Les habitants veulent vous raconter mais les mots manquent parfois pour vous faire comprendre. Et il y a des choses que l’on ne dit pas, pour les femmes surtout. Un habitant raconte qu’il essayait de faire chauffer des aliments pour ses enfant mais que les secousses des explosions étaient telles que la casserole est tombée de la cuisinière. On commence à imaginer. Le bruit, la frayeur. L’intérieur des logements est soufflé par les impacts. Parfois les murs n’ont pas résisté. A côté, on entre dans un intérieur banal avec son salon, ses livres, son piano mais où plus rien n’est debout comme après le passage d’un cyclone.

Deux habitantes racontent qu’alors qu’elles étaient terrées dans une cave, les soldats russes sont venus chez elles. Ils ont laissé quelques traces mais surtout, ils ont volé la cuvette des toilettes. Ailleurs aussi, des cuvettes de toilettes emportées… Je sympathise avec un diplomate habillé en simple soldat et qui tente d’aider la population d’un village. Il rit à l’évocation de cette incongruité. « Les européens de l’ouest, vous confondez la Russie avec Moscou et Saint-Pétersbourg. Mais le reste du pays n’a rien à voir. Quarante pour cent de la population russe n’a jamais vu des toilettes au fin fond des campagnes. Cette guerre est un choc entre deux cultures, entre deux époques, entre deux mondes. Ils arrivent ici et voient des machines à laver ! Alors ils veulent les emporter… » D’autres me confirmeront cette analyse. Un étudiant partage avec moi son sentiment sur la guerre : « Pour Poutine, c’est indécent de voir l’Ukraine qu’il considère comme faisant partie de son monde à lui, réussir avec une telle insolence dans la modernité, le développement, la démocratie, le désir de liberté… Nous voir ressembler à ce point à n’importe quel pays européen… Il y a un tel gouffre le long de cette frontière entre nous. Il ne peut pas tolérer ça et doit donc le détruire… »

Les toilettes volées résument peut-être à elles-seules une bonne partie de ce qui se déroule ici.

Alexandre, le diplomate soldat me parle d’un endroit où l’on organise des choses pour les enfants qui ont subi le traumatisme des combats. Comme partout ici, rencontrer les gens est d’une simplicité absolue. Chacun vous accueille comme s’il vous connaissait depuis longtemps. Jamais vous n’avez le sentiment de déranger malgré le désastre. Votre attention semble même perçue comme un cadeau démontrant qu’on ne les a pas totalement oubliés.

Sous une tente, des enfants donc. On fait venir des chiens qui seront au centre de l’attention. Cynothérapie. J’ignorais ce nom. Les sourires, les caresses, les câlins. C’est juste ça, l’atelier. Un petit moment d’oubli, de tendresse. Rien ne pourrait laisser penser au drame que les enfants vivent encore, orphelins, terrorisés, résilients ou déprimés voire, pour certains, incapables de dire un seul mot depuis un an et demi…

Je remarque souvent une tristesse dans les regards adultes. Mais la résistance consiste à ne pas laisser le moindre espace à ce qui pourrait devenir une victoire de l’ennemi. On n’est pas tristes. On n’est pas abattus. On nettoie et on reconstruit immédiatement. Y compris en soi-même. Seul l’avenir et la résistance comptent. Toujours droit devant. Pas d’autre choix.

Dans un centre de réhabilitation pour soldats qui ont été gravement blessés, l’état d’esprit affiché est identique. Beaucoup ont perdu une jambe, voire deux, voire un bras, voire deux, voire pire encore. Le lieux magnifique et accueillant a été construit pour eux avec les infrastructures les plus modernes qui rendraient jaloux des soignants français. Comme pour dire à ces hommes, et quelques femmes, « on ne vous abandonne pas ». Même le nom du lieu semble l’indiquer : « Super humains ». Ici, on conçoit et fabrique des prothèses sur mesure pendant qu’à côté, on réapprend à marcher avec des pieds synthétiques. Dans une fausse cuisine, on apprend à couper des légumes avec des bras artificiels. Les professionnels traitent avec une douceur indescriptible les patients qui s’exercent sur tous les engins.

Le sentiment d’être de trop vous prend à la gorge. Et pourtant, vous êtes bienvenu. Une sorte de fierté subtile s’affiche à vous montrer qu’on n’est pas des victimes, mais des résistants. Et qu’il faut que vous regardiez ça pour aller le raconter chez vous. Un très jeune garçon dont la jambe a été arrachée au front me raconte qu’il sait pourquoi cela lui est arrivé. Parce que cela a du sens. Parce qu’il ne veut pas vivre dans un pays médiéval où chaque parole peut vous conduire en prison, où vous vivez dans la peur et la soumission, où même votre langue vous sera interdite. Le garçon veut vivre et continuer à agir pour les siens, plus en première ligne, mais ailleurs. Il veut vivre, il veut tomber amoureux, voyager…

Pas loin de là, ceux qui ne feront plus aucun projet reposent dans un gigantesque cimetière militaire où chaque tombe de terre est plantée de drapeaux. Des photos ornent les sépultures et l’on visualise cette jeunesse fauchée pour rien. Parfois, un couple de parents figé devant une tombe. La mère a la main posée contre la croix de bois et ne peut la lâcher. Elle s’assied et touche le sol, la croix, la photo... Elle ne pleure pas sans doute d’avoir déjà tout pleuré. Le père est planté immobile, immobile, statufié. Il fait froid. Le vent souffle. La nuit tombe. Ils ne bougent pas. Une heure plus tard, ils traversent le cimetière dont une deuxième surface est en train d’être préparée pour la suite de la guerre. La mère est livide. Ailleurs. Terrifiante de malheur.

Sur les quais de gare, des soldats repartent à la guerre. Par petits groupes silencieux. D’autres attentent des membres de leur famille partis momentanément à l’étranger. Certains serrent un bouquet de fleurs. Cinq femmes attendent un soldat. L’une d’entre elles tient un ballon rose au bout d’un fil, un air de fête sur les joues. Un homme silencieux porte un bouquet. Quand le train s’arrête, la confusion s’installe dans la foule et il ne trouve plus la bonne voiture. Sa femme revient de Pologne où elle soigne un cancer. Son inquiétude augmente. Mais il la voit enfin. Elle a les cheveux très courts. Ils se serrent pendant un siècle.

Trois semaines passent vite. On a eu le temps d’apprendre quelques mots. De découvrir quelques minuscules différences dans les habitudes du quotidien. On connaît les horaires du petit supermarché du coin. On a appris à savoir, quand l’alarme retentit, s’il s’agit simplement d’un MIG qui décolle en Russie (le danger est nul ou pour plus tard) où au contraire d’une menace imminente. On s’habitue aussi à l’idée que le couvre-feu début à minuit et qu’il faut s’arranger pour rentrer avant au moment où les taxis sont rares.

A différents endroits, des collectifs citoyens s’organisent dans la résistance. Le plus souvent leurs membres (essentiellement des femmes) fabriquent des accessoires utiles aux soldats comme des filets ou des tenues de camouflage. Certaines vont plus loin en tentant de répondre aux besoins d’un bataillon en particulier. Une des responsables m’a montré sa collecte de fonds pour acheter une pelleteuse et la livrer près des premières lignes. Les soldats lui ont expliqué qu’avec un tel engin, ils pourraient souvent déplacer leur canon et mieux l’enterrer. A d’autres, on envoie des vêtements, des lunettes de vision nocturne pour lesquelles on s’est cotisé, des boules de plastique jaune que l’on trouve dans les Kinders et qui ont, semble-t-il, une utilité pour faire exploser des petites charges larguées par des drones. Dans les filets de camouflage que l’on roule, une fois terminés, on cache des chaussettes tricottées maison, des bonbons, des chocolats, des dessins d’enfants, des petits cadeaux. On imagine déjà les regards de ces hommes dans la boue…

D’autres hommes continuent une vie presque normale, enseignants, fonctionnaires… Ils savent qu’ils ne pourront pas quitter le pays tant que la guerre n’est pas terminée et surtout qu’ils peuvent y être appelés. Pour tous ceux que je rencontre, la situation semble incongrue. Ils n’ont jamais touché à une arme et l’idée même de se battre, ne serait-ce qu’avec les mains, leur est tout à fait étrangère. Et pourtant, chacun sait qu’il faudra peut-être y aller. Qu’il n’y aura pas le choix. Et qu’on ne sait pas combien de temps cela peut durer encore. Car cette question en lancinante. Probablement plus encore que les alertes incessantes. Combien de temps va-t-on vivre encore dans cette ambiance d’incertitude, de parenthèse désenchantée, de points de suspension. Combien de temps les habitants qui ont fui les zones occupées vont-ils regarder leur maison sur Google street view en pleurant de ne pouvoir y retourner ?

La nuit précédent notre départ, il y a eu une très grosse alerte. On s’est retrouvés à quatre heures du matin avec une petite foule à suivre deux salves de missiles qui tombaient sur le pays. A Kyiv où nous trouvions, un missile est tombé sur un immeuble d’appartements faisant onze morts dont une femme enceinte. Notre assistante de production, terrée dans son hall d’entrée, a entendu l’explosion à deux pas de chez elle. Tout cela se lit en direct. Jusqu’à la fin d’alerte, la sortie du métro.

Tout le monde sort ce cet abri, conscient de ce qui vient de se passer, soulagé que ce soit terminé, vaquant à ses occupations, jusqu’à la prochaine. Très vite, on comprend que des gens viennent de mourir à quelques pas de là. Mais le drame s’est inscrit dans le rapport au monde des Ukrainien.nes. Un kamikaze qui ferait onze morts en France deviendrait un sujet de conversation pendant des mois. Non par le nombre de victimes finalement peu important quand on le rapporte à des statistiques des morts de la grippe saisonnière mais parce que certaines formes d’événements violents dérogent à notre compréhension, notre acceptation du monde. En Ukraine, la guerre a fini par entrer dans le schéma. Un homme me disait qu’il n’irait plus dans un abri lors des alertes car statistiquement, il risquait plus de mourir sur la route que sous un missile. Comme si l’acceptabilité de la guerre forcée par l’habitude et la résilience avait fini par le transformer.

Notre dernière journée était aussi celle de l’anniversaire d’une des membres de l’équipe. Au moment où nous préparons nos bagages, les collègues ukrainiens débarquent avec un gâteau et une bougie allumée.

Cette bougie qu’ils portent à bout de bras, comme si rien n’était, représente bien l’esprit des Ukrainien.nes. Une flamme petite mais brûlante, qui luit et tombe à point nommé, comme pour faire la nique à la vie qui ne vous sourit pas. Comme un geste de résistance et de générosité. Une façon de dire « nous sommes ensemble ».

Puissions-nous faire de même et ne pas les oublier. Pour l’instant, je n’ai toujours par réussi à éteindre l’application de mon téléphone qui annonce les alertes. Et il sonne dans le vide.

(1) Premier tournage du long métrage « Homesick / Le Mal du pays », production Les Films d’Ici Méditerranée avec Anna Lequoy (image) et Fred Grémeaux (son), Diana Nazaruk (assistante), Stefan Frost (fixeur).

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7