II – les contraintes économiques : Kanaky Nouvelle-Calédonie serait-elle économiquement viable ?

Cette deuxième partie sera présentée en deux temps : d’une part sera analysé de façon approfondie le niveau macroéconomique ; ensuite seront scrutés quelques secteurs fondamentaux dont le nickel, évidemment, le BTP, les banques, le commerce et le tourisme.

II-1 Le niveau macroéconomique : les périodisations, les cycles économiques et les équilibres (ou déséquilibres) structurels avec présentation de l’approche d’un l’économiste multi partisan Olivier Sudrie

Introduisons ce premier point par nos sources.

Pour l’histoire économique, les travaux de 1995 de Jean Freyss (déjà évoqués) sont incontournables pour la période antérieure aux accords de Nouméa ; ils définissaient donc le Caillou par son économie assistée. Un ouvrage beaucoup plus récent, de 2016, La Nouvelle-Calédonie face à son destin…[1] se présente explicitement comme une sorte de remake du travail de Freyss, mais sur la période récente (maintenant un peu vieillie) jusqu’en 2012-2013 : période fondamentale où commence le ralentissement. Il utilise la même démarche pluridisciplinaire au niveau de l’analyse macroéconomique en s’attachant à une prise en compte de l’articulation de la société kanak avec le capitalisme dominant. Sa principale qualité est d’être une mine de renseignements avec comme revers une foule de détails due à son aspect patchwork ; il est en effet le fruit de la collaboration de vingt-cinq contributeurs[2] et peu de sujets ne sont pas évoqués, en particulier l’agriculture, le milieu rural et sa société kanak avec la question des migrations internes et de l’exode rural. Je n'est cependant pas le culot de lui reprocher cet aspect « somme »...

Sa nouveauté par rapport à Freyss, outre la période étudiée, est la mise en perspective du développement économique et social avec les contraintes du développement soutenable que les auteurs préfèrent, comme beaucoup, à l’appellation développement durable. Cet aspect ne nous paraissant pas fondamental dans notre analyse quant à l’indépendance du Caillou (personne n’est parfait…) nous ne faisons ici que l’évoquer : on apprend qu’avec le concept d’épargne véritable, cet indicateur de soutenabilité́ faible fut favorable pour la période 1970-2012 ; ce n’est plus le cas pour la soutenabilité́ corrigée. Ça doit être important pour analyser l’économie du Caillou… Malgré son titre, on reste cependant sur sa faim ; l’indépendance kanak est-elle soutenable, au sens de possible ? Aucune réponse ; il fallait le faire ! Là, j’ai le culot de lui reprocher ce bottage en touche ! Il est vrai que le livre se mouillait peu, fort peu, sur la position (probablement fort diverse) des nombreux auteurs face à l’indépendance ; et il leur était difficile de crier Vive l’Indépendance ! On peut voir quelques vidéos résumant le livre, car il a été présenté en septembre 2017 à la Maison de la Nouvelle-Calédonie (MNC) à Paris[3] ; les principales analyses y étant présentées, on recommande leurs visions : ça va plus vite à écouter qu’à lire le pavé...

Les premières sources que nous avons utilisées sont ainsi ces travaux de synthèse qui tentent des périodisations ; il s’agit donc des travaux de Freyss[4] et de leurs reprises plus récentes[5]. Dans la même veine, nous nous sommes référés aux analyses d’Olivier Sudrie (l’un des principaux experts économiques des[6] nombreux et très divers gouvernements du Caillou) dans l’un de ses nombreux rapports[7] qui soulignent les forces et faiblesses de l’économie du Caillou. L’outil de stratégie d’entreprise, la matrice SWOT - qui signifie Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities (opportunités), et Threats (menaces) - y est rarement explicitement utilisée pour analyser les perspectives de l’économie locale ; elle l’est en fait de façon implicite par Sudrie. Son rapport, déjà ancien, de 2011 a contribué au schéma Nouvelle-Calédonie 2025[8], publié en 2013 ; mais Sudrie persiste dans ses thèses en 2017.

Les secondes sources, plus quantitatives, sont les statistiques publiques concernant la période la plus récente. Elles sont les principales sources d’information au niveau macroéconomique mais aussi au niveau de chaque secteur ou branche. Elles sont malheureusement quelquefois soumises à des coquilles, quelques flous fondamentaux et surtout à un vide d’importance : l’approche revenu du PIB, habituelle en comptabilité nationale, est totalement absente des trois approches de l’équivalent de l’INSEE, l’ISEE NC. Précisons : il s’agit de l’analyse de la répartition des revenus entre rémunération du travail et profits (à divers niveaux). En outre, la part des secteurs dans la valeur ajoutée brute (en gros le PIB, aux impôts nets sur la production près : 10 % quand même de ce PIB) n’était donnée en 2018 (date de publication du livre repris ici en feuilleton) par l’ISEE que jusqu’en 2011 (2012 après mai 2018 ; 2017 aujourd’hui : ça fait 7 années inconnues ) ce qui rendait donc difficile, pour le passé récent, l’analyse des deux secteurs (au moins) en crise : le BTP et l’industrie du nickel. Par ailleurs, l’ISEE.nc ne rend public le PIB et ses variations qu’avec un certain retard : par exemple, on ne connaissait toujours pas fin mars 2018 que son évolution estimée jusqu’en 2015 et avec un curieux trou encore inexpliqué pour 2012 et 2013. Le PIB de 2016 et les taux de croissance n’ont été donnés par l’ISEE qu’en mai 2018 ; toutes nos analyses macroéconomiques se sont donc fondées sur des évaluations propres[9]. Heureusement, fin 2023 l’horizon historique s’est ouvert, et jusqu’en 2022, avec la bonne surprise d’une année de forte croissnce du PIB (+3,5 % en réel - en volume - et + 7,5 % en valeur) après les trois années de récessio de 2019 à 2021.

Une autre source statistique pour le Caillou (pas simplement en termes de politique financière et bancaire) est l’IEOM, Institut d’Emission d’Outre-Mer qui exerce les fonctions de banque centrale dans les collectivités d’outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna). Enfin, le projet CEROM (Comptes économiques rapides pour l’Outre-mer) a mis en place un cadre statistique permettant d’analyser les évolutions récentes de la situation économique des Outre-mer français ; pour le Caillou, il est un partenariat entre l’INSEE, l’IEOM, l’AFD (Agence Française de Développement) et l’ISEE.nc. L’une de ses publications en 2017[10] était une intéressante mise en perspective de la crise jusqu’en 2016 (considérée comme un simple ralentissement). On en sait, heureusement, beaucoup plus actuellement.

À quoi vont nous servir ces données statistiques et les analyses proposées par ces organismes ? On tentera de décrire et d’analyser les conditions économiques et sociales du Caillou, et singulièrement, pour ce qui me concerne, les possibilités de passage à l’indépendance. On tentera de faire parler des graphiques (des dessins) ; on fera également parler les experts. Enfin, ces différents organismes proposent des analyses de conjoncture, mais très rarement, sinon jamais, prospectives ; il est vrai que pour ce qui est des prévisions, c’est difficile… surtout pour ce qui concerne l’avenir (bonne blague attribuée à sir Winston Churchill, mais aussi à l’humoriste Pierre Dac, Marc Twain, Nils Bohr et d’autres avant Churchill).

La démarche du point II-1 est la suivante ; elle ressemble plus à un catalogue qu’à un plan type science po… Et avec une myriade de statistiques et, donc, de dessins. Après avoir ouvert le sujet par les cycles et les périodisations économiques possibles, en abordant les forces et faiblesses du Caillou avec un curieux expert conseiller multi partisan de tous les gouvernements depuis plus d’une dizaine d’années (II-11). On se penchera ensuite sur le PIB du Caillou, sa « vraie » production intérieure ; la production étant bien insuffisante pour couvrir les besoins, le commerce extérieur y suppléera avec les importations largement supérieures aux exportations : que du nickel ou presque (II-12). Suivra l’analyse des revenus : balance des paiements de la Nouvelle-Calédonie avec les flux de revenus externes ; mais aussi tentatives d’analyses du partage du gâteau, des revenus internes (II-13). On continuera encore, avec les revenus internes et externes, avec la question de l’insuffisance des prélèvements obligatoires (impôts + cotisations sociales de la Sécu du Caillou) les PO, avec un retour sur le rôle des transferts de fric de la Métropole, ces derniers se substituant surtout à l’insuffisance des PO (II-14). Enfin, on abordera l’évolution de l’activité (ou non-activité…) et de l’emploi salarié pour la première fois en baisse en 2016, et au moins jusqu’à 2021 (avec le ralentissement puis la récession) ; mais ça semble repartir en 2022… (II-15).

II-11 Les cycles et les périodisations possibles, les forces et faiblesses

II-111 Les cycles économiques : des Trente Glorieuses tardives du Caillou à la crise actuelle (avant le rebond de 2022)

On ne remontera pas au-delà du début de ce XXIe siècle pour se poser la question de la viabilité économique d’une Kanaky Nouvelle-Calédonie indépendante à partir des séries statistiques macroéconomiques, mais il faut néanmoins replacer cette dernière période dans un temps plus long.

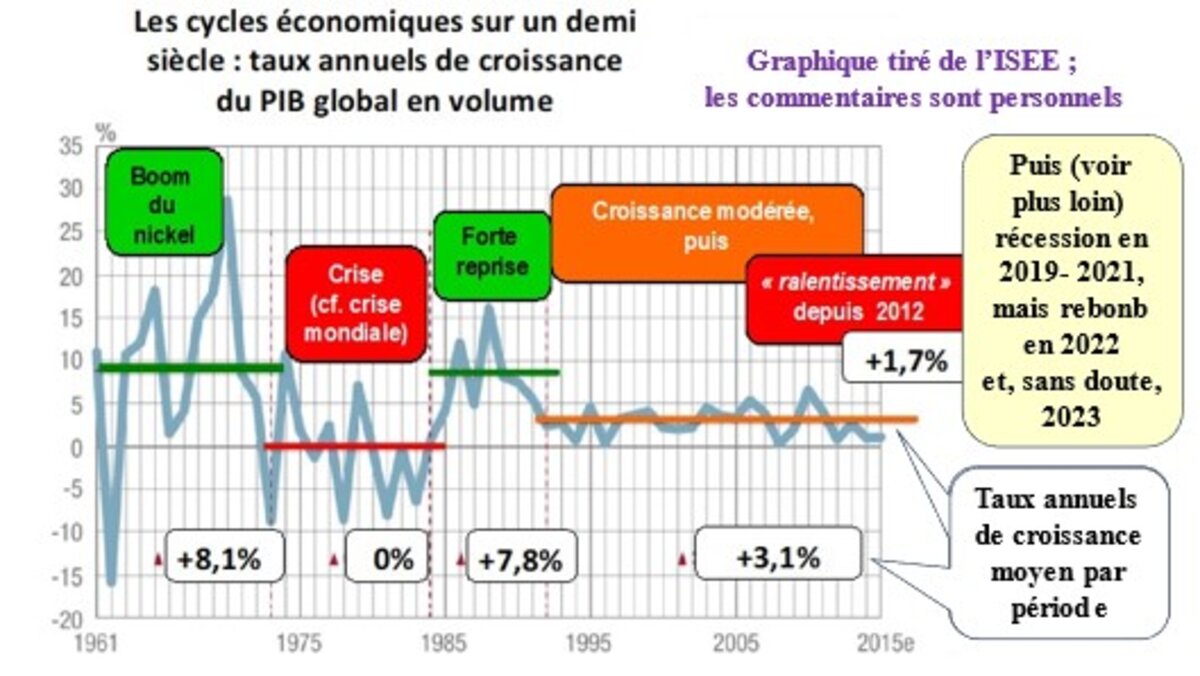

* Le « boom du nickel » des années 1960 : la traduction tardive des Trente Glorieuses

Le ralentissement puis la crise de la fin des années 2010 jusqu’en 2021 n’est pas la première où les taux de croissance sont proches de zéro : comme dans le monde et en France, après le boom de la fin des Trente Glorieuses au milieu des années 1970, la crise fut sévère sur le Caillou jusqu’à la forte reprise de 1985-1992. Le cycle du PIB est en effet très net de 1960 à la fin des années 1980 : décollage jusqu’au début des années 1970 (c’est le boom du nickel) ; stagnation (avec des à-coups) jusqu’en 1984, légère reprise ensuite.

Le nickel est sans aucun doute la locomotive de ces cycles ; quoique certains (dont Sudrie...) en doutent... En forte croissance de 1962 au milieu des années 1970 : 20 % du PIB au début ; plus de 30 % de 1968 à 1976 ; cette part s’écroule ensuite et fluctue autour de 15 à 20 % pour rebondir en 1988. Les effectifs de la SLN passent de 3 600 en 1966 à 5 000 en 1970 mais rechutent en 1976 au niveau de 1970 (bond des gains de productivité) pour passer à 2 000 à la fin des années 1980 ; ils étaient encore autour de 2 000 en 2017-2018 mais allaient fondre après réduction de 300 emplois programmée pour 2020. Le BTP a en gros suivi ce mouvement : le boom du nickel aura eu des effets d’entraînement considérables.

Nous reprenons donc le graphique du livre précédent qui illustrait cette période mais s’arrêtait en 2015, peu après le début du ralentissement ; il nous suffit pour le moment pour analyser le long terme ; la période récente (brièvement annoncée) sera traitée plus loin.

*

…puis la première crise : l’économie assistée de Freyss[11]

La crise qui a suivi jusqu’en 1984, comme dans le monde entier, s’est traduite par une croissance des dépenses publiques dans le PIB : de 30 % de 1960 à 1970, on passe régulièrement à plus de 60 % en 1986, avec chute ensuite. Les transferts (« de fric ») de la Métropole suivent le même mouvement : autour de 10 % du PIB sur la première période ; bond à plus de 30 % sur la seconde.

Freyss indique que les revenus monétaires du café ne sont pas intéressants, largement moins qu’un salaire… mais que tous les Kanak en brousse ne peuvent évidemment pas trouver de travail salarié sur place ! D’où l’exode rural, singulièrement vers Nouméa, mais aussi vers les bourgs (dits « villages ») à majorité européenne, par exemple Bourail ou Boulouparis. Il constate que ces migrations sont en complète contradiction avec la volonté de rééquilibrage. Il décrit[12] d’un côté une économie kanak fondamentalement d’autosubsistance, mais qui commence à communiquer avec l’extérieur par des rapports marchands monétaires (salariat, vente des produits agricoles, transferts privés des salariés de l’émigration interne, prestations sociales et assistanat). De l’autre, l’économie marchande de Nouméa, une économie d’importation avec 80 % de la consommation provenant de l’extérieur ; avec marges commerciales deux fois supérieures à celles de la Métropole (selon Freyss...). Cette économie est donc bien assistée ; et singulièrement par les transferts publics de la Métropole : « C’est l’État qui paye ». Il note une correspondance entre le niveau de ces transferts et les fluctuations de la situation politique : en 1960, ces transferts s’élevaient à 7 % du PIB du Caillou, mais grimpaient à 14 % en 1975 et à 23 % en 1979, pour atteindre 34 % en 1986 (dernière année connue par Freyss quand il s’exprime). Il précise que le tiers de ce montant, qui a boosté les profits de cette économie de comptoir, ressortaient du Caillou ; on peut ainsi évaluer les transferts nets.

Pour Freyss, cette « économie assistée » est le fruit d’un calcul politique de l’État français plaçant la Nouvelle-Calédonie en situation de dépendance pour mettre fin au « danger mortel de l’indépendance », sans oublier la vieille stratégie de Messmer de « faire du Blanc » comme disait (voir plus haut) le maire de Nouméa à l’époque, Roger Laroque. Cependant, ces transferts dopent, selon lui, les revenus et l’inflation (qui est pourtant à l’époque un phénomène mondial) et interdisent la compétitivité des productions kanak et tout véritable développement endogène, en particulier dans l’agriculture.

* De la reprise économique à la crise actuelle

À partir du milieu des années 1980, l’économie repart, également comme en Métropole. Cette reprise fut provisoirement cassée, également comme en Europe, par la crise de 1992-1993. Sur le Caillou, on assistait cependant à une croissance encore soutenue autour de 3 % par an en moyenne. Jusqu’au ralentissement et à la crise actuelle jusqu’en 2021.

La crise mondiale à partir de 2007 (crise des Subprimes) et 2008 (écroulement boursier) puis ses suites, ne se sont traduites sur le Caillou que par une croissance proche de zéro en 2009 due à l’écroulement des cours du nickel après le pic de 2007 ; mais un rebond ensuite. Plus généralement, les Petites économies insulaires (PEI) de l’Océanie furent en fait peu touchées selon une étude de 2010[13]. Bref, les cycles économiques ne sont pas si originaux en Calédonie, sauf le niveau considérable des creux et pics conjoncturels dû aux fluctuations des cours du nickel et à leur réponse en volumes produits. La crise du nickel de la fin des années 2020 va encore l’illustrer.

II-112 Les périodisations un peu différentes des cycles de croissance et qui précisent la dernière période

* La périodisation économique proposée dans l’ouvrage La Nouvelle-Calédonie face à son destin

Cette étude[14] tentait donc d’actualiser l’analyse de Freyss pour la période des années suivantes, mais seulement jusqu’au commencement du ralentissement au début des années 2010 ; cette périodisation ne correspond qu’imparfaitement aux cycles de la croissance du PIB. Et bien que la publication date de 2016, les données présentées étaient déjà plus anciennes : aucune crise ni même ralentissement n’y sont vraiment évoqués !

De 1975 à 1989, c’est la période dite du régime de l’économie assistée décrite par Freyss ; par les fameux transferts de la Métropole, il y a excès d’épargne[15] (partie du revenu non consommée) sur l’investissement en capital fixe (en gros les achats de matériel, etc.) qui dégage donc une capacité de financement du pays. Cette dernière est donc elle-même transférée dans ce que l’on pourrait nommer une sorte de contre-transferts de revenus vers la Métropole. Économie assistée peut-être, mais un peu dans les deux sens… La deuxième période, de 1990 à 2005, suivant les accords de Matignon-Oudinot puis de Nouméa, est celle du régime du rééquilibrage qui voit l’investissement augmenter, mais en équilibre avec l’épargne. La troisième période enfin, de 2006 à 2012, avec la construction des deux nouvelles usines, est celle dite du régime d’industrialisation où l’investissement en capital fixe est donc considérable et bien supérieur à l’épargne : le besoin de financement est assuré par les capitaux internationaux des deux nouveaux partenaires du Caillou pour le nickel. C’est la fin de cette période de boom due essentiellement à celui du BTP construisant les deux nouvelles usines ; il faudrait plutôt parler d’un régime d’investissement précédent l’industrialisation.

Le régime qui allait naître, prévu en 2016 par nos auteurs « serait celui d’une économie minière, où le secteur nickel devrait représenter environ 25 % du PIB, avec trois usines en régime de croisière, selon certaines estimations[16] »… Prévision manquée qui maintenant saute aux yeux : après la période de ralentissement due à la fin de la construction des deux nouvelles usines du Nord et du Sud après 2012-2013 (à peine perçue, répétons-le, dans NC face à son destin) suivra une crise profonde, et pas seulement du nickel. Nous notions, en 2018, qu’après « la sortie de crise, ce scénario n’[était] pas absurde » ; il ne l’est toujours pas, mais avec quelques années de retard : pas avant 2022-2025 ; et rien n’est sûr, tout pouvant arriver avec les cycles du nickel.

* L’analyse de l’Étude CEROM publiée en 2017

Il est vrai que la période des vaches grasses semblait terminée après la décennie des années 2000 caractérisée par une croissance élevée tirée donc par un niveau d’investissement en capital fixe considérable (35 % du PIB en moyenne indiqué par l’étude[17]). On reviendra sur ce ratio très biaisé : il vaut mieux ramener l’investissement (comme la consommation finale) non pas au PIB mais au total des ressources avec importations (la quasi-totalité - hors BTP - de la « FBCF »[18] étant importée, la ramener au PIB n’a guère de sens). De même, dire ou écrire que la consommation finale (CF) approche les 100 % du PIB a également peu de sens, pour les mêmes raisons. Il faut donc se méfier des ratios, comme des bikinis…

Selon l’étude du CEROM[19] de 2017, la période des années 2000 fut plutôt exceptionnelle et due à un « triple choc positif » : choc de confiance à la suite de la signature de l’accord de Nouméa de 1998 ; choc d’investissement lié à la volonté de rééquilibrage économique (construction des deux usines métallurgiques du Sud et du Nord et investissements dans des infrastructures publiques) ; choc des termes de l’échange (cours historiquement élevés du nickel, bien qu’avec des à-coups). L’étude fit cependant l’impasse sur la quasi-stagnation économique après 2008 liée à la fois à la crise mondiale et à la chute liée des cours du nickel.

La période suivante qui commencerait vers 2012, est caractérisée, toujours par cette étude, par les « mêmes facteurs jouant négativement » : source d’incertitude devant la perspective du référendum d’autodétermination qui aurait pu se produire dès 2014 (le premier n’arrivera qu’en 2018…) ; fin des grands investissements dans les usines métallurgiques (mais pas des investissements publics avec en particulier la construction du Médipôle, grand projet hospitalier) ; cours du nickel déprimés « au point de générer depuis 2015 [en fait bien avant, PC] des déficits significatifs dans les trois usines métallurgiques ».

L’étude du CEROM concluait cependant à « une bonne résilience » grâce : au secteur tertiaire (les trois-quarts du PIB) dont le commerce, par la consommation des ménages ; « les transferts de l’État significatifs » (tout en notant par ailleurs leur diminution relativement aux dépenses publiques) et l’« absence de contrainte extérieure ». Cette résilience serait due à un « modèle de développement original » que l’étude décrit : parité fixe de la monnaie et transferts de la Métropole. On reconnaît là les thèses développées en particulier par Sudrie, un sherpa inébranlable des autorités économiques du Caillou, thèses abordées juste un peu plus loin.

Pour la première fois, à notre connaissance, une étude se risquait à de la prospective pas trop langue de bois : « Toutefois, à horizon des prochaines années, les perspectives en termes de croissance restent moroses ; l’économie calédonienne pourrait traverser une période de latence et, en tout état de cause, ne retrouvera pas le régime de croissance des années 2000 ».

Bien vu…

II-113 Les forces et faiblesses économiques du Caillou selon Olivier Sudrie en 2011[20]

La mission de cet expert multi partisan (très libéral mais sachant s’adapter…) apparu avec le gouvernement calédonien au début des années 2010 (gouvernement très droitier, dirigé jusqu’en 2914 par Harold Martin) mais encore expert pour le gouvernement actuel dirigé par un indépendantiste… visait à « caractériser le modèle historique de croissance, à procéder à un bilan raisonné de ses forces et faiblesses et à construire un scénario tendanciel à l’horizon 2025 mettant en évidence l’impératif de changement ». 2025, on y est presque : on va donc pouvoir vérifier ces prévisions…

* Deux avantages expliquant les forces économiques du Territoire

Sudrie insiste sur deux avantages (qui pourraient évidemment disparaître en cas d’indépendance sans association ; ce n’est donc pas bête, pour lui, de les mentionner…) : le régime de change garanti ; les importants transferts financiers de la Métropole. Il note en outre deux faiblesses comme revers de la médaille : le déséquilibre extérieur structurel ; les inégalités de revenus dont leur traduction spatiale (et donc ethnique).

Le premier avantage est en effet incontournable et est pourtant peu mis en avant par les loyalistes : il est trop technique et ne mobiliserait pas les foules. Il s’agit du régime de change : « La Calédonie a toujours trouvé auprès du Trésor public français les devises nécessaires à son développement sans être contrainte d’ajuster ses importations à hauteur de ses exportations ». Il notait également la montée du CFP-€ par rapport au dollar états-unien (du moins jusqu’à 2014) qui aurait dû faire diminuer les prix. Cet avantage « explique aussi que l’économie calédonienne n’a pas été victime du phénomène de Dutch disease[21] à la suite des différents booms du nickel (et notamment du dernier en date en 2007). Elle a pu y échapper, non pas parce qu’elle a su l’éviter, mais parce que son régime de change l’a protégé… ». L’argument de Sudrie est robuste : en effet, la balance extérieure calédonienne (avec d’énormes importations face aux quasi-seules exportations de nickel) très déséquilibrée, verrait en effet une monnaie locale en taux de change flottant se déprécier sans cesse, ou se dévaluer périodiquement en système de parité fixe.

Le second, chou gras des loyalistes, est un autre atout ; c’est celui des transferts (de fric) déjà souventes fois évoqués ici, mais on y reviendra) venant de Métropole. Il les évaluait en 2010 à 130 GCFP, environ 15 % du PIB[22] ; Sudrie met astucieusement en relation les recettes de la fiscalité intérieure (20 % du PIB) avec ces transferts.

* Il ne faut pas, selon Sudrie, exagérer le rôle du nickel…

Il note bien entendu les « avantages naturels dans le nickel » mais « sans [la] contrainte de s’insérer dans la division internationale du travail […] sans asseoir réellement son développement sur l’exploitation de cette ressource ». Se référait-t-il à la politique peu réussie de diversification ou à la faiblesse de l’effort sur les exportations de nickel lié au système de parité CFP / FF puis € ? On verra plus loin la stagnation effective des volumes produits et exportés avant la fin des années 2000 (il est vrai, avant la mise en route, avec les deux nouvelles usines du Nord et du Sud) avec la seule usine de la SLN et son domaine minier très dominant.

Sudrie fait effectivement tout pour minimiser l’importance du nickel, en particulier avec un graphique où le nickel, même avec sa pointe de 17 % du PIB en 2017, est écrasé par les autres éléments de ce PIB, dont près de trois-quarts de services. Il rappelle que le poids du nickel a beaucoup baissé : il était à 23 % du PIB de 1960 à 1980 (avec la période du boom il a même atteint 30 % : les services commençaient juste à se développer et la Calédonie était surtout une mine de nickel) et fluctua autour de 9 % de 2000 à 2010. Il notait que les deux secteurs mines et métallurgie étaient (et sont encore) « peu travaillistiques (c’est-à-dire qu’elles utilisent relativement plus de capital que de travail dans leur production) ». Un scoop ! Il en déduit que l’emploi engendré est peu important, qu’il génère peu de recettes fiscales et que les effets d’entraînement sont faibles : « une hausse de 10 % du volume de la production minière et métallurgique entraîne[rait], mécaniquement, une hausse de 0,6 % de la valeur ajoutée dans le reste de l’économie ». En outre, la contribution du nickel à l’économie calédonienne, « ce qui reste du nickel », ne représentait qu’un tiers de sa valeur ajoutée, le reste correspondant aux « importations (directes et indirectes) ainsi [qu’aux] dividendes rapatriés (vers la Métropole pour la métallurgie) ». Il continue : « La rente tirée de l’exploitation de “l’or vert“ est restée limitée jusqu’à présent ; les effets d’induction de la mine et de la métallurgie sur le reste de l’activité sont assez faibles (en ce sens le nickel n’a pas été réellement une “industrie industrialisante“) ». Bref, « l’économie calédonienne est finalement peu dépendante de son nickel. Et la désynchronisation des conjonctures (entre les industries minières et métallurgiques d’une part et le reste de l’économie d’autre part) le confirme partiellement […] Contrairement à une image très répandue - mais néanmoins erronée - le cœur de l’économie calédonienne ne bat pas au rythme du nickel ».

Cette affirmation interroge ; on verra plus loin qu’il ne met l’accent, avec cette arythmie, que sur les exceptions qui confirment pourtant la règle.

* Une économie abritée avec concurrence oligopolistique

L’économie est en fait peu ouverte, bien plus faiblement que dans les autres économies insulaires. Sudrie prend néanmoins le taux Export / PIB à 17 % (en 2010) alors que le bon ratio d’ouverture est la moyenne (Export + Import) / PIB qui tourne autour de 30 % ! Les activités abritées de la concurrence internationale sont ainsi importantes, par exemple le BTP ; c’est vrai. Cependant, les groupes français ont débarqué (assez récemment pour Vinci et d’autres) et exercent une forte concurrence sur les prix que les entreprises locales voient d’un très mauvais œil. La concurrence intérieure oligopolistique assure en effet des marges élevées permises par la pression de la demande due au niveau élevé de certains revenus, dont l’indexation des salaires des fonctionnaires métropolitains (en gros de 1 à presque 2). L’économiste indique des taux de marge (sans doute le ratio EBE / VAB ; on y reviendra en détail plus loin[23]) dans l’industrie de 47 % (mais à quelle date ? autour de 32 % en moyenne en Métropole pour lesdites Sociétés non financières, et un taux de rentabilité[24] de l’industrie calédonienne « qui rapporte la masse des profits dégagés au chiffre d’affaires) (qui) atteint 15 %. Il est 2,5 fois plus élevé qu’en Métropole (6 %) ». Tout cela dépend encore de la date !

Sudrie apporte aussi sa contribution à l’analyse des inégalités en indiquant « que selon la dernière enquête budget-consommation des familles (ISEE, 2009), les dépenses des 20 % des ménages les plus riches représentent un peu plus de 40 % de la consommation totale (inversement, les 20 % des ménages les plus pauvres ne consomment que 4 % du total) ». Le constat est exact.

* Les fortes limites du rééquilibrage

Il y insiste et n’a pas tort : « Sur longue période, le rééquilibrage économique a été assez faible, et probablement inférieur à celui que l’on pouvait espérer au regard de la masse des financements transférés (soit 250 milliards de FCFP en vingt ans) […] Le PIB des îles Loyauté, qui représentait, en 1989, 3,2 % de celui de la Province Sud en pèse désormais 4,1 % ; le rattrapage au Nord n’est guère plus sensible : le PIB de cette province passant de 14,9 % de celui de la Province Sud en 1989 à 15,3 % aujourd’hui (soit un gain de 0,4 point de pourcentage en 20 ans…) »[25].

Mais 250 GCFP en 20 ans, ça ne fait qu’une moyenne annuelle de 12 à 13 GCFP (un gros 1 à 1, 5 % seulement du PIB annuel (actuellement autour de 1 000 GCFP) : des milliards impressionnants en masse, mais en fait dérisoires pour l’enjeu !

* Les perspectives économiques envisagées par Sudrie en 2011 ; il y a donc près de quinze ans…

« La persistance de ces déséquilibres structurels invite à réfléchir sur la pérennité du modèle économique calédonien et sur ses évolutions possibles à long terme ». Il envisageait alors un scénario de croissance tendancielle à l’horizon 2025 « construit sur la base d’hypothèses conservatrices » : il n’envisageait absolument pas le scénario de l’indépendance - on n’était pourtant pas loin de 2014 - et supposait constants les cours du nickel, la pression fiscale et la maîtrise des dépenses publiques. Tabler sur la constance des cours du nickel était hasardeux… En effet...

Mais il se trompait déjà sur l’évolution probable de la population en se fondant sur le recensement de 2009 : il évaluait son taux de croissance à 1,1 % par an d’ici à 2030 contre 1,7 % depuis la transition démographique. Or, le dernier recensement de 2014 donnait un taux de croissance de 1,8 %, ce qui change un peu l’évolution : l’expert voyait 300 000 habitants en 2025 ; on pensait possible les 328 000. Mais, on l’a vu, de l’eau a coulé sous les ponts et des fuites se sont produites de 2014 à 2022…

La dernière citation suivante de Sudrie peut apparaître comme une conclusion : « Ces hypothèses conduisent à un profil de croissance contrastée et finalement assez peu satisfaisant. Si la croissance de l’économie calédonienne sur l’ensemble de la période 2011-2025 peut apparaître globalement satisfaisante (3,2 % en moyenne annuelle), elle demeure néanmoins largement en trompe l’œil et masque des dynamiques contrastées : d’une part, un boom du nickel suite à la mise en production des deux nouvelles usines mais, de l’autre, une croissance molle dans le reste de l’économie. Cette faiblesse de la croissance (au regard des performances historiques) devrait s’accompagner de déséquilibres extérieurs persistants et, surtout, d’un déficit prononcé et cumulatif des comptes sociaux ».

La sagacité de Sudrie n’allait pas jusqu’à prévoir le ralentissement et la crise, ainsi que la chute des cours du nickel, juste après ses propositions de perspectives économiques. On pouvait douter d’une moyenne de croissance de 3,2 % de 2011 à 2025 : l’illusion s’est envolée !

Enfin, on ne résiste pas à présenter déjà au lecteur[26] les élucubrations de Sudrie produites en 2023, concernant son analyse économique ; ces élucubrations (le moteur principal de la croissance économique serait les transferts métros ; le nickel ? Bof ! etc.). On explicitera plus loin son analyse et sa solution : la baisse ou la suppression (mais remplacée par des impôts) des cotisations sociales, pour donner de la compétitivité aux entreprises...

* Un remake des analyses de Sudrie en 2017

On peut associer les analyses précédentes aux interventions d’un colloque qui commence à dater[27] qui fit référence aux analyses des Petites économies insulaires, les PEI donc, utilisant des modèles très tendance : MIRAB et PROFIT. On ne les cite ici que pour montrer notre grande culture… Le plus important est le modèle MIRAB (MIgrant/Remittances and Aid/Bureaucracy) qui caractérise les PEI par : les migrations internes (des habitants vers les Métropoles) ; les remises de fonds de ces migrants (Remittances) ; les aides venant des Métropoles extérieures (Aid) sur lesquelles s’est greffée une bureaucratie locale (Bureaucracy). L’autre modèle est PROFIT avec l’acronyme People, Resources (gestion), Overseas Management (diplomatie), Finance and Transport. On ne les développera pas ici car ils s’appliquent en fait assez mal au Caillou ; toutefois, pour l’une des intervenantes à ce colloque[28], la Nouvelle-Calédonie serait à l’intersection de ces deux modèles.

On y apprenait en outre, par Sudrie toujours, que l’un des obstacles à surmonter est celui de « la question du secteur public qui est un facteur d’amortissement des chocs extérieurs entretenu par des transferts continus. C’est aussi une source d’inégalités importantes - le revenu médian est presque supérieur de 50 % à celui du privé - ce qui n’incite pas non plus les jeunes formés à se diriger vers les sociétés privées ». Cette analyse est bien sommaire (voir plus haut) : cette médiane n’est élevée que par le niveau relativement élevé des bas salaires et, il est vrai, par celui des très hauts cadres.

Enfin, les deux questions du régime de change et des transferts y furent toujours évidemment posées. Pour Sudrie encore, la fin des transferts est inenvisageable car elle finance en particulier les fonctionnaires (dont enseignants) qui bénéficient donc de l’indexation ; il précise d’ailleurs que la « sur-rémunération […] représente aujourd’hui 10 % du PIB calédonien ». Un fiscaliste zoreil, Jean-Pierre Lieb, qui avait travaillé dès 2011 pour la mise en place de la TVA (et envisageait le Caillou devenant un paradis fiscal…) affirmait que ces transferts ne pouvaient pas être substitués par des prélèvements obligatoires, les PO. On y reviendra, car ces PO sont pourtant bien légers en Calédonie et très inférieurs à ceux de Métropole.

Quid de la monnaie calédonienne et du taux de change ? Sudrie réaffirmait que la formule actuelle était à coup sûr la meilleure : la fin de la parité entraînerait une dévaluation de 12 % (correspondant au déficit commercial) et une baisse de pouvoir d’achat de 60 % ; rien que ça. Des Insoumis du Pacifique (mélenchonistes donc) ont bien tenter d’émettre l’idée qu’une banque centrale de Kanaky Nouvelle-Calédonie indépendante pourrait combler le déficit par de la création monétaire, mais sans beaucoup de succès…

Notes

[1] Op. cit. Mais on peut préciser, avec le sous-titre : Quel bilan à la veille de la consultation sur la pleine souveraineté ? et la table des matières. C’est un pavé de 528 pages et seulement en version papier ; voir :

[2] La bibliographie comporte un nombre incalculable de références, cependant très utiles aux chercheurs.

[3]Voir les deux vidéos dans :

La Nouvelle-Calédonie face à son destin - Maison de la Nouvelle-Calédonie (mncparis.fr)

Une présentation de près de deux heures fort intéressante ; j’avais surtout été frappé par le brillant discours d’introduction du directeur de la MNC, Joël Viratelle : il usa et abusa de l’anaphore « C’est déjà la décolonisation » répétée de très nombreuses fois en conclusion de chaque illustration de l’histoire récente du Caillou. Bref, il représentait avec peu de discrétion la ligne politique loyaliste dominante. Son brutal décès en juillet 2022 n’a entraîné que des éloges de toutes les tendance politiques, alors que la Chambre territoriale des comptes (la CTC nc) avait produit, en 2019 (Rapport d’observation définitive, Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris, Exercices 2013 à 2017) un rapport peu amène sur la gestion générale de la MNC. Le journal Le Monde publia, en mars 2021, un article résumant le rapport de la CTC : La Maison de la Nouvelle-Calédonie, une ambassade « généreuse » à Paris où est développée « la politique salariale trop dispendieuse de l’institution ».

Étaient présents à cette conférence, le Sénateur Gérard Poadja (du parti centriste loyaliste Calédonie ensemble ; il perdit sa place en 2023) ainsi que le nouveau Député (du même parti) Philippe Dunoyer que j’ai été, faux-cul, féliciter (l’ayant auparavant rencontré brièvement) pour connaître son point de vue sur le bouquin : « Sans doute super, mais je ne l’ai pas lu… ». Dunoyer est intervenu dans le même sens que Viratelle sur la décolonisation sans indépendance, et développa un peu la question de la provincialisation ainsi que celle de l’agriculture et du statut foncier.

[4] Freyss (Économie assistée…, op. cit.) déjà rencontré plus haut. Ce pavé de plus de 400 pages n’est pas lisible sur la Toile, mais on peut lire son compte rendu en 1996 par Elsa Faugère, Jean Freyss, Économie assistée et changement social en Nouvelle-Calédonie, Genèses. Sciences sociales et histoire :

https://www.persee.fr/doc/genes_1155-3219_1996_num_25_1_1742_t1_0166_0000_1

[5] NC face à son destin 2016, op. cit.

[6] C’est en effet un expert multi partisan ; on reviendra sur cette pique évidente.

[7] Sudrie O. DME, Cabinet Didacticiels et de Modélisation Economiques, (2011) Un bilan-diagnostic du modèle économique calédonien, Un scénario de croissance tendancielle à l’horizon 2025, Contribution au schéma NC-2025, Rapport de phase 1.

[8] Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, (2013) Schéma d’Aménagement et de Développement de la Nouvelle-Calédonie, dit NC 2025.

[9] Le taux de croissance du PIB en volume était de 0,6 % en 2016 ; nous l’avions évalué à 0 %.

[10] CEROM (2017) L’économie calédonienne, entre résilience et recherche de nouveaux équilibres, L’économie calédonienne en mouvement, (noté ici CEROM 17), en trois parties : La croissance calédonienne : entre essoufflement d’un modèle et ralentissement de la conjoncture ; Finances publiques : un environnement plus contraint ; Le secteur bancaire calédonien continue son essor.

[11] Voir une vidéo, combinant ses pérégrinations en 1989 où il rencontre des paysans kanak sur la côte Est, et une longue conférence à Paris en 1990 (ou 1992 ? Car on y voit Paul Néaoutyine avec une barbe moins blanche dans un discours de 1992). Alban Bensa, mentionné deux fois avec humour par Freyss n’apparaît pourtant jamais. Ce film (édition 2007) est de Bernard Baissat, pour le collectif Kanaky solidarité déjà mentionné on peut donc y revoir Freyss :

https://www.youtube.com/watch?v=0Si1LZTt8Xs

[12] Reprenant ainsi la question de la solubilité de la société kanak dans l’argent… Il caractérise la monnaie pour les Kanak, dans ce que je considère comme la transition d’une économie de subsistance à une économie capitaliste ; il n’utilise jamais, sauf erreur, les mots capitaliste ou capitalisme.

[13] Lagadec G., Ris C. (2010) La conjoncture économique dans la région Asie-Pacifique après la crise des subprimes, 26e journées scientifiques ATM-BETA, Strasbourg. Gaël Lagadec fut le président de l’UNC de 2013 à 2021 ; ces deux économistes sont membres du LARJE (Laboratoire de Recherches Juridiques et Economiques) de cette université.

[14] NC face à son destin 2016.

[15] Les niveaux de l’épargne macroéconomique sont donnés sur toute la période (voir plus haut la vidéo de présentation de l’ouvrage) mais la méthode de calcul nous a échappée.

[16] Nouvelle-Calédonie face à son destin, op. cit.

[17] Ce ratio, évidemment exact quantitativement, n’a que peu de signification (en fait, il ne veut rien dire) : la plus grande partie des investissements physiques en capital fixe est importée, seule la valeur ajoutée du BTP (néanmoins fort importante) contribue au PIB. L’ouvrage l’utilise pourtant sans la moindre retenue.

[18] Formation brute de capital fixe : jargon des comptables nationaux pour nommer l’investissement en capital fixe.

[19] CEROM 17.

[20] Voir, Un bilan-diagnostic du modèle économique calédonien, Un scénario de croissance tendancielle à l’horizon 2025, Contribution au schéma NC-2025, Rapport de phase 1 (op. cit.). On ne peut s’empêcher de renvoyer déjà le lecteur à ses analyses plus récentes (de 2023), sous le gouvernement dirigé par l’indépendantiste kanak Louis Mapou, et à l’un de mes billets sur Le Club de Médiapart (très acerbe, celui-là) d’octobre 2023 : Les indépendantistes calédoniens sont-ils bernés par un conseiller du gouvernement ? Voir :

[21] Ce Dutch disease, souvent traduit en français par Syndrome hollandais ou Malédiction des matières premières, est le phénomène suivant : le développement de fortes exportations et les entrées de devises qui en résultent induisent une appréciation du taux de change qui rend de moins en moins compétitives les autres industries locales et booste au contraire les importations, ce qui ralentit la croissance économique.

[22] Il y ajoutait 75 GCFP annuels (???) de défiscalisation métropolitaine (mais qui n’apparaissent pas dans les comptes publics calédoniens) soit 9 % du PIB ; bref il arrivait en tout à 24 % du PIB pour mesurer les transferts. On ne sait pas d’où il tire cette information ; la défisc fait en fait partie des transferts (et n’ait rien à voir avec 75 GCFP par an) ; on y reviendra.

[23] Avec des erreurs manifestes dont Sudrie (il ne fut pas le seul) fut aussi probablement contaminé. Il s’agit du ratio Excédent brut d’exploitation / Valeur ajoutée brute : en gros la part des profits bruts d’exploitation ramené à la richesse brute créée. Les ratios moyens évoqués par Sudrie sont largement surévalués pour ce qui est de la moyenne ; on y reviendra évidemment.

[24] Erreur courante des économistes : il s’agit d’un taux de profitabilité (Flux de profit / Flux d’activité, par exemple le chiffre d’affaires) ; un taux de rentabilité est le rapport d’un Flux de profit / Stock de capital avancé (comme le taux d’intérêt : celui du flux d’intérêt annuel ramené au montant prêté ou emprunté).

[25] On ne peut confirmer ni infirmer ces pourcentages.

[26] Encore un petit billet (du 19 octobre 2023). Le gouvernement calédonien est alors présidé par un indépendantiste, Louis Mapou qui semblait gober toutes ces élucubrations ; pas si sûr…

[27] Colloque international à l’UNC de septembre 2017 : Quelle économie après 2018 ?

[28] Catherine Ris, directrice du LARJE, Laboratoire de recherches juridiques et économiques de l’UNC et, depuis 2021, Présidente de l’UNC. Voir également : Ris C., Trannoy A., Wasmer E. économiste du CAE (2017) L’économie néo-calédonienne au-delà du nickel, Les notes du conseil d’analyse économique (CAE), n° 39 ; on n’y apprenait pas grand-chose de nouveau, avec la énième recommandation d’un fonds souverain…