Agrandissement : Illustration 1

Le script ? Toujours le même depuis mars 2020, dans les saisons 1 (17 mars-10 juillet 2020) et 2 (qui a débuté le 29 octobre 2020) du confinement, alors qu’une saison 2 bis ou 3 est d’ores et déjà envisagée par les producteurs (l’exécutif) : une ordonnance de référé-liberté rendue par le Conseil d’Etat (CE, référé, 23 décembre 2020, Moreau et autres, n° 447698). Seule la matière change pour chaque épisode contentieux : après les restaurants, les librairies, les salles de sport, les lieux de cultes, les universités, les stations de ski, la décision du 23 décembre a été rendue à propos de l’interdiction faite par le Premier ministre au public d’accéder à certains lieux culturels ou de divertissement.

Le lieu de l’action ? Toujours le même depuis mars 2020 : le Palais-Royal à Paris, au premier étage de l’aile où est installé le Conseil d’Etat.

Les acteurs ? Toujours les mêmes depuis mars 2020 : en arbitres, des membres du Conseil d’Etat qui ont des liens directs et indirects avec l’administration contrôlée ; en défense, le ministère de la Santé qui a des liens directs et indirects avec le Conseil d’Etat et qui se borne contentieux après contentieux depuis mars 2020 à reprendre les mêmes arguments sanitaires appliqués à l’activité spécifique au litige ; en demande, des professionnels d’un secteur d’activité qui contestent les mesures restrictives des libertés publiques prises au nom de la protection de la santé publique par le Premier ministre. Pour la décision du 23 décembre 2020, sa médiatisation a été assurée par un casting peu commun, puisque des artistes tels Isabelle Adjani, Francis Lalanne ou Jean-Marie Bigard ont participé le 21 décembre à l’audience publique au Conseil d’Etat.

La mise en scène ? Toujours la même depuis mars 2020 : des requérants qui déplorent les effets négatifs du confinement sur leurs activités professionnelles, un ministère de la Santé chafouin : « croyez-bien-que-je-suis-navré-mais-on-ne-peut-pas-faire-autrement-vu-les-circonstances-sanitaires », et un ou trois juges des référés du Conseil d’Etat organisant une audience publique en forme d’exutoire républicain aux tensions de tous ordres suscitées par le confinement, qui n’est pas sans évoquer les groupes de parole type « alcooliques anonymes ».

L’épilogue ? Toujours le même depuis mars 2020 : le rejet de la requête – sauf lorsqu’il s’agit de permettre aux catholiques de communier dans les Eglises, ce qui ne manque pas de piquant dans un Etat dont l’article 1er affirme qu’il est une République laïque.

Le scénario ? Toujours le même depuis mars 2020 : après la pandémie, reviendront (mais quand ?) – promis, juré, craché – « les jours heureux » (Emmanuel Macron, 13 avril 2020).

*

C’est ce type de truisme scénographique – après la pluie, le beau temps – que le Conseil d’Etat a appliqué à la matière juridique dans sa décision rendue en référé le 23 décembre 2020, par laquelle était contestée, à travers neuf requêtes, la fermeture au public de manière indifférenciée sur l’ensemble du territoire de la République des salles de spectacles, des théâtres, des cinémas, des salles de danse et de jeux.

Agrandissement : Illustration 2

Il a jugé en substance qu’une fois écarté le risque de nouvelle dégradation de la crise sanitaire (après la pluie), les lieux culturels pourront rouvrir (le beau temps viendra). Voilà qui permet de satisfaire l’ensemble des parties : l’exécutif a sauvé l’article 45 de sa réglementation du 29 octobre 2020 qui fonde la fermeture, et les artistes et entreprises de spectacle peuvent espérer rouvrir le 7 janvier comme l’a annoncé le Premier ministre – à vrai dire, les professionnels du théâtre ne devaient eux-mêmes pas beaucoup croire aux chances de succès de leur contentieux puisqu’ils n’ont pas mis en cause l’étendue temporelle du couvre-feu de 20h à 6h imposé depuis le 15 décembre par l’article 4 du décret du 29 octobre 2020, qui rend difficile sinon impossible la tenue de séances de spectacle.

Dans ce jeu de rôle en forme de jeu de dupe où le temps d'une matinée la comédie française a paru se produire d'une aile (fermée) à l'autre (ouverte) du Palais-Royal, il y a même, à l’instar de ce qu’on trouve dans les coffrets rassemblant les DVD d’une série, un petit bonus pour les tiers au litige, spectateurs et commentateurs tels l’auteur et les lecteurs de ces lignes. Offrant un lot de consolation aux (peu nombreux) détracteurs de l’approche sanitaro-centrée et partant liberticide de la lutte contre le covid-19, le Conseil d’Etat a en effet pour la première fois admis (on dit « consacrer », pour faire solennel) l’existence de deux nouvelles libertés fondamentales, susceptibles d’être invoquées devant le juge administratif du référé-liberté : la liberté de création artistique et la liberté d’accès aux œuvres culturelles.

Soit. Mais, concrètement, ces libertés n’ont pas permis à leurs bénéficiaires d’obtenir satisfaction, et le Conseil d’Etat a fait masse de toutes les libertés invoquées – entreprendre, commerce et industrie et liberté d’expression – par les demandeurs pour considérer en bloc qu’elles n’étaient pas manifestement méconnues par le gouvernement au 22 décembre. On ne s’attardera donc pas sur cet effet spécial communicationnel destiné, par son intemporalité et sa magnanimité apparentes, à farder une décision de justice aussi artificielle qu’un décor de spectacle en carton-pâte.

*

Passons de la scène à l’arrière-scène, c’est-à-dire à l’analyse du rejet des requêtes des professionnels du spectacle.

Dans les semaines qui précédaient sa décision du 23 décembre, le Conseil d’Etat avait enjoint au gouvernement d’augmenter la jauge des personnes – alors fixée uniformément à trente personnes quelle que soit la taille de l’édifice – pouvant participer « en présentiel » à une cérémonie du culte, élevant par la même la liberté de culte au-dessus de toutes les autres libertés fondamentales (CE, référé, 29 novembre 2020, Association Civitas e. a., n° 446930). En revanche, il avait refusé qu’une injonction comparable soit adressée au Premier ministre pour permettre aux étudiants d’assister à des enseignements en présentiel sur les campus universitaires, au motif qu’il existe quelques dérogations à cette interdiction (pour l’accès aux bibliothèques et les enseignements pratiques notamment) et que les enseignements peuvent être suivis en distanciel (CE, référé, 10 décembre 2020, Cassia et autres, n° 447015).

Par rapport à ces précédents, le contentieux initié par les artistes et entreprises du spectacle/cinématographiques présentait trois particularité. Il est, depuis le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire le 17 octobre 2020, interdit au public de manière générale et absolue, c’est-à-dire sans exception possible dans toute la République y compris en cas de mise en place de stricts protocoles sanitaires et même dans les territoires où le virus est peu présent, d’accéder aux lieux culturels visés par les requêtes en référé ; or, une telle rigueur est généralement mal vue par la juridiction administrative, qui juge(ait ?) en période « normale » de non-crise sanitaire que la liberté est la règle par rapport à la restriction de police. En outre, le président de la République avait assuré dans son allocution télévisée du 24 novembre 2020 annonçant le début de l’allégement du confinement qu’à partir du 15 décembre, « les salles de cinéma, les théâtres et les musées pourront reprendre leurs activités ». Enfin, il est admis, eu égard aux protocoles sanitaires susceptibles d’être mis en place, que ces lieux culturels ne sont à la différence des bars et restaurants (Conseil d’Etat, référé, 8 décembre 2020, Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, n° 446715, pt 7) pas en eux-mêmes des vecteurs substantiels de diffusion du covid, de sorte que, ainsi que l’a indiqué le juge des référés du Conseil d’Etat, la fermeture au public des lieux culturels serait manifestement illégale « si elle était justifiée par la seule persistance d’un risque de contamination de spectateurs par le virus SARS-CoV-2 » (pt 13).

Comment, dès lors, le gouvernement a-t-il pu démontrer que la fermeture indérogeable et indifférenciée de tous les lieux culturels en France est, au jour de la décision rendue en référé par le Conseil d’Etat, encore nécessaire et « strictement » proportionnée à la situation sanitaire existant au 23 décembre, ainsi que l’exige le III de l’article L. 3131-15 du Code de la santé publique à propos des mesures réglementaires de mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire ?

*

Au fond, cette démonstration a été permise par la conjonction de deux éléments.

Le premier tient à la technique juridictionnelle ayant conduit à la décision du 23 décembre, et partant aux insuffisances des procédures de référé devant la juridiction administrative. Elles n’autorisent pas la juridiction saisie d’exercer un contrôle complet et exhaustif de la légalité de l’acte ou du comportement litigieux : en référé-liberté, la mesure administrative critiquée ne sera suspendue que s’il apparaît qu’elle est non pas illégale, mais « manifestement » contraire à des libertés fondamentales. Or, en période d’état d’urgence sanitaire où l’objectif de l’exécutif consiste à limiter les circulations humaines pour réduire à mesure celles de la diffusion du virus, il est quasiment impossible de rapporter la démonstration qu’une restriction de liberté n’est pas « manifestement » non-nécessaire et non-proportionnée à la situation sanitaire. Autrement dit, en référé-liberté, le cadre d’analyse contraint joue en faveur du rejet des requêtes, dès lors que l’exécutif n’a pas commis une irrégularité grossière et évidente.

La seconde justification du rejet des requêtes est explicite : ce rejet a résulté d’une prise en compte orientée, temporellement et matériellement, des éléments du contrôle de la proportionnalité – c’est-à-dire de l’équilibre entre les avantages et les inconvénients – d’une mesure réglementaire de police administrative sanitaire.

Le raisonnement univoque mis en œuvre par le Conseil d’Etat s’est en l’occurrence cristallisé par les considérations suivantes :

Agrandissement : Illustration 3

« il résulte des données scientifiques disponibles qu’à la date du 22 décembre 2020, 2 490 946 cas ont été confirmés positifs au virus covid-19, en augmentation de 11 795 dans les dernières vingt-quatre heures, le taux de positivité des tests se situe à 4,4 % et 61 702 décès liés à l’épidémie sont à déplorer, en hausse de 386 personnes dans les dernières vingt-quatre heures. Le taux de reproduction du virus est de 1,03 et le taux d’incidence de 139,62. Le taux d’occupation des lits en réanimation par des patients atteints de la covid-19 demeure à un niveau élevé avec une moyenne nationale de 54,1 %, mettant sous tension l’ensemble du système de santé. Ces données qui, montrent une dégradation de la situation sanitaire au cours de la période récente à partir d’un plateau épidémique déjà très élevé, pourraient se révéler encore plus préoccupantes au début du mois de janvier. En outre, la détection d’un nouveau variant du SARS-CoV-2 au Royaume-Uni, avec un taux de transmission plus important, qui a conduit à fermer provisoirement les frontières avec ce pays, est de nature à accroître l’incertitude. Dans ces conditions, compte tenu du caractère très évolutif de cette situation, avec un risque d’augmentation de l’épidémie à court terme, et alors qu’il n’est pas contesté qu’une décision de réouverture des cinémas, théâtres et salles de spectacles implique généralement une période préalable de redémarrage d’au moins deux semaines, la décision du Premier ministre, à la date de la présente ordonnance, ne porte pas une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales dont se prévalent les requérants ».

Cette motivation appelle deux séries de remarques, de nature à montrer son caractère beaucoup trop sommaire.

- Les unes portent sur son contenu, c’est-à-dire sur les données médicales rapportées par le Conseil d’Etat.

La motivation du Conseil d’Etat est susceptible de justifier n’importe quel type de mesures réglementaires restrictives ; davantage même, plus le temps avance, plus le nombre de personnes contaminées et décédées étant important, plus des restrictions rigoureuses aux libertés publiques peuvent être décrétées au nom de la préservation de la santé publique, étant entendu que, parallèlement, l’exécutif n’a rien entrepris depuis mars 2020 pour modifier les causes des risques de saturation du système hospitalier (nombre de lits, recrutements de personnel, réorganisation des échanges internationaux de biens et services, lutte contre la déforestation, culture du port du masque sanitaire par respect de la santé d’autrui… ; v. Camille Stromboni, « Fermetures de lits à l’hôpital : l’inquiétude monte chez les soignants », lemonde.fr, 28 décembre 2020, et : « Pour prévenir les prochaines pandémies, on ne peut pas en rester à une approche médicale », entretien avec le biologiste Benjamin Roche, Mediapart, 28 décembre 2020 : « la prévention des pandémies coûterait seulement 1 % de ce que coûte la pandémie actuellement. Investir entre 18 et 25 milliards d’euros suffirait pour faire diminuer significativement l’émergence de maladies infectieuses »).

Agrandissement : Illustration 4

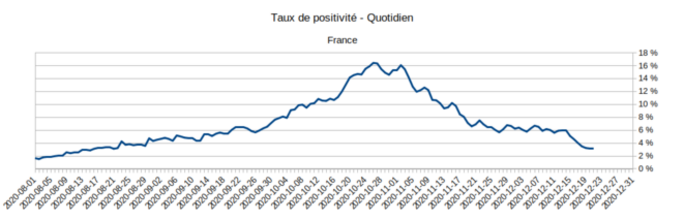

Le nombre quotidien de contaminations ne veut rien dire en lui-même - c'est une absurdité supplémentaire de l'avoir érigé en jauge ainsi que l'a fait le président de la République le 24 novembre 2020 en fixant un seuil arbitraire de 5 000 nouveaux cas/jour pour passer à une étape supplémentaire du déconfinement. Il doit être rapporté, pour avoir une signification objective, à celui des tests réalisés. C’est ainsi que le jeudi 24 décembre seuls 3 093 nouveaux cas ont été enregistrés, les laboratoires étant en congés. Il suffirait que nul ne se fasse tester en France pour que ce chiffre tombe à 0. Seul peut donc avoir une valeur opérante le taux de positivité des tests, c'est-à-dire la proportion de tests positifs sur l'ensemble des tests réalisés, qui était à 4,4% (en-dessous donc du seuil de vigilance de 5%, et très en-dessous du seuil d'alerte de 10%) au 22 décembre 2020 ainsi que l’a indiqué le Conseil d’Etat, alors qu’il était à… 6,5% au cours de la semaine du 30 novembre au 6 décembre (ce y compris les tests antigéniques qui donnent une forte proportion de faux positifs) et à 10,7% au cours de la semaine du 23 au 29 novembre ! Au 27 décembre, le taux de positivité des tests était de 2,9% seulement, donc en nette baisse - de même d'ailleurs que le nombre de décès supplémentaires dus au coronavirus (+ 175, contre 386 mentionnés par le Conseil d'Etat cinq jours auparavant) ! Pas de quoi fermer toutes les salles culturelles sur tout le territoire de la République, bien au contraire, puisqu'il est objectivement possible de démontrer que la situation sanitaire s'améliore !

Cette amélioration peut facilement se constater en comparant les données énumérées dans l'ordonnance du 23 décembre à celles de l'affaire Cassia e. a. du 10 décembre précitée, qui permet d'établir, en l'espace de 20 jours, une division par plus de deux du taux de positivité et une diminution de 50% du taux d'occupation des lits en réanimation : « Au 1er décembre 2020, 2 230 571 cas ont été confirmés positifs au virus, en augmentation de 8 083 dans les dernières vingt-quatre heures, le taux de positivité des tests étant situé à 10,79 %. 53 506 décès liés à l’épidémie de covid-19 sont à déplorer, en hausse de 363 dans les dernières vingt-quatre heures. Le taux d’occupation des lits en réanimation par des patients atteints de la covid-19 reste à un niveau élevé avec près de 71 % en moyenne nationale mettant en tension l’ensemble du système de santé » (CE, réf., 10 décembre 2020, précité, pt 10).

La mention du « virus mutant » (c’est le propre d’un virus que de muter en permanence…) décelé au Royaume-Uni fin décembre, supposément encore plus contagieux que sa souche originelle et présenté par les pouvoirs publics britanniques comme étant « hors de contrôle » (comme s’il était possible de contrôler un virus !), a même été mobilisée par le Conseil d’Etat au soutien de la fermeture des lieux culturels en France. Pourtant, à la lecture de la décision du Conseil d’Etat, on ne voit pas quel effet significativement quantifiable pourrait avoir sur la circulation du « virus mutant » l’accès à certaines séances de cinéma dans l’après-midi, là où il est possible d’emprunter sans restriction aucune les transports en commun et d’accéder presque aussi libéralement à des grandes surfaces, alors que l’exécutif a pris des mesures restrictives pour les déplacements vers et depuis le Royaume-Uni.

On relèvera à cet égard que le Conseil d’Etat a été saisi en référé par les entreprises de spectacle le 15 décembre, et qu’il aurait dû rendre sa décision le 17 décembre, la loi impartissant ce délai indicatif de 48h pour statuer, à une date à laquelle la « mutation britannique » n’avait pas encore été identifiée et où la situation sanitaire semblait en voie d’amélioration constante. Le retard mis par le Conseil d’Etat à se prononcer – huit jours au lieu de deux – est l’un des facteurs qui a conduit au rejet des requêtes.

- Les autres remarques portent sur la méthode retenue par le Conseil d’Etat pour effectuer son contrôle d’absence de disproportion manifeste de la mesure de police administrative sanitaire critiquée.

Le contrôle de proportionnalité consiste à effectuer une pesée des avantages et des inconvénients de la mesure de police litigieuse, en ce sens que la mesure restrictive des droits et libertés « ne doit pas, par les charges qu’elle crée, être hors de proportion avec le résultat recherché » (Jean-Marc Sauvé, « Le principe de proportionnalité, protecteur des libertés », 17 mars 2017). Les avantages sanitaires de l’inaccessibilité au public des lieux culturels sont évoqués en creux par le Conseil d’Etat, quoique de manière beaucoup trop vague et théorique – il est évident que toute restriction de circulation sur la voie publique, y compris pour se rendre dans un lieu culturel, limite la diffusion du virus. En revanche, ainsi qu’il a été dit, à aucun moment les multiples et considérables effets collatéraux négatifs de la fermeture des lieux culturels, c’est-à-dire les « charges créées » (Jean-Marc Sauvé) par la réglementation du Premier ministre prise au titre de l’état d’urgence sanitaire, ne sont ne serait-ce qu’évoqués par le Conseil d’Etat, pour la raison suivante : le gouvernement est dans l’incapacité absolue de les évaluer, et le Conseil d’Etat ne lui demande jamais de le faire !

Aussi, dans le contentieux des mesures réglementaires de l’état d’urgence sanitaire, le Conseil d’Etat a amputé la balance du contrôle de proportionnalité de l’un de ses plateaux : seuls sont soulignés par le juge des référés les arguments anxiogènes relatifs à la diffusion du covid-19, au demeurant présentés de manière dramatisante, sans que soient jamais mentionnés ni à plus forte raison évalués les incidences négatives de la mesure en cause dans les nombreux domaines autres que sanitaire…

*

Alors qu’un troisième confinement est évoqué par le ministre de la Santé dans l’apathie sinon l’indifférence générale et que la faiblesse des contrepouvoirs à l’exécutif en état d’urgence sanitaire est désormais bien établie, la question se pose sérieusement de savoir jusqu’à quand il est acceptable socialement, économiquement, culturellement, éducativement, psychologiquement, de vivre dans une approche sanitaro-centrée de la lutte contre le covid-19. De la mauvaise comédie au(x) drame(s), il n'y a souvent qu'une question de degré.