Agrandissement : Illustration 1

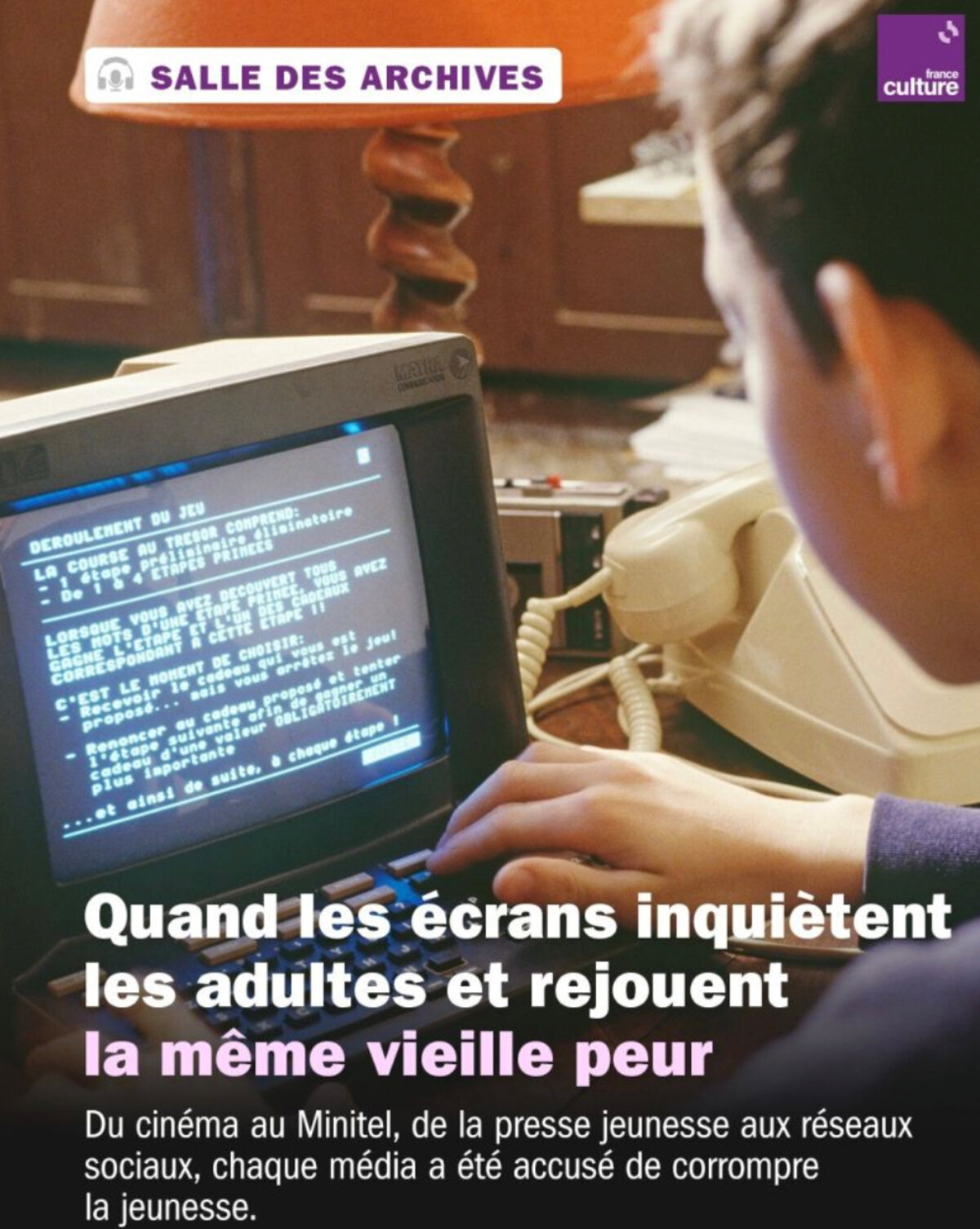

En mai 2025, France Culture inaugure une mini-série sur les enfants et les écrans, présentée comme un retour historique sur les discours d’inquiétude ayant accompagné l’émergence de divers médias. Le résumé publié sur leur site énumère les jalons archivistiques retenus: presse enfantine, films pour enfants, télévision, Minitel, neurosciences. Une sociologue est invitée à encadrer cette traversée historique. L’approche se veut distanciée, réflexive, historicisante.

1. Une chronologie en apnée: ce que France Culture oublie

La première chose qui frappe à la lecture du résumé est sa construction temporelle accidentée. L’émission entend retracer l’histoire des inquiétudes autour des médias pour enfants. Les documents retenus vont de 1949 (débat sur les films pour enfants) à 1988 (extrait sur le Minitel), puis sautent directement à 2024, avec une interview contemporaine du neuroscientifique Andrew Huberman.

Autrement dit: aucune archive n’est mobilisée entre 1988 et 2024. Trente-six ans effacés.

Ce n’est pas une erreur technique, c’est une décision éditoriale. Et ce choix invisible rend invisibles des transformations historiques fondamentales. Pendant ces trois décennies absentes, la vie numérique des enfants s’est constituée. La fracture entre les écrans de la télévision linéaire et ceux des interfaces interactives s’est creusée.

La décennie 1995–2005 représente une première césure majeure. Avec l’arrivée de l’ADSL (2001–2002), les foyers français basculent dans la connexion continue. L’enfant n’est plus spectateur passif d’un poste de télévision: il devient utilisateur actif, seul face à un écran connecté en permanence. Cette solitude numérique transforme en profondeur les conditions d’accès au savoir, à l’image, à l’autre. Ce n’est pas tant l’image qui change, que la vitesse, la permanence, l’infrastructure.

À cela s’ajoute une deuxième rupture, trop souvent amalgamée à la première: l’irruption du smartphone, qui ne se généralise qu’à partir de 2010–2012. L’iPhone, lancé en 2007, reste longtemps un objet élitiste; il faut attendre plusieurs années pour que les adolescents - puis les enfants eux-mêmes - s’en emparent comme d’un outil personnel. Le smartphone devient alors une prothèse d’attachement (fil d’Ariane parental) et, simultanément, une fenêtre ouverte sur des univers inaccessibles autrement, y compris à…

France Culture, en omettant ces transitions fondamentales, produit un récit tronqué, où les «nouveaux réseaux de communication.» évoqués en 1988 suffiraient à annoncer, comme en germe, toutes les inquiétudes futures. Mais le Minitel n’était pas un réseau au sens de l’Internet. Il n’impliquait ni la navigation libre, ni l’autonomie technique, ni la circulation planétaire des données. Le traitement rétrospectif du Minitel comme «prémices de la connexion» relève d’un anachronisme pédagogique qui ne résiste…

On ne peut évoquer les écrans sans nommer les dispositifs techniques qui les transforment: c’est le haut débit - et non l’écran lui-même - qui modifie la structure du temps et la disponibilité psychique. C’est le smartphone - et non simplement «l’image numérique». - qui introduit l’écran dans la poche, sous l’oreiller, à table, en classe, partout.

Ce silence n’est pas seulement chronologique, il est aussi culturel. Pendant que la France célébrait le Minitel comme réussite nationale, Ray Bradbury publiait Fahrenheit 451 (1953), roman dans lequel les livres sont brûlés et les écrans domestiques diffusent un contenu interactif abrutissant. En 1966, François Truffaut en propose une adaptation filmée où l’épouse du héros interagit avec une télévision en lui répondant par télécommande à des questions à choix multiples. L’écran devient outil de distraction interactif…

Ce que Bradbury mettait en garde, ce n’était pas la technologie elle-même, mais sa capacité à détourner l’attention, à dissoudre le langage, à produire une simulation de relation. Et ce que France Culture oublie ici, ce sont ces anticipations littéraires, culturelles, symboliques - plus décisives encore que les données chiffrées sur le temps d’écran.

France Culture, en occultant Bradbury, Truffaut, CNN, MTV, Berners-Lee, ne raconte pas l’histoire des écrans, mais reconstruit un récit lisse, où la peur parentale serait cyclique, inchangée depuis 1949, presque folklorique. Une façon commode de neutraliser toute analyse des mutations réelles, au profit d’une historicisation rassurante: «on a toujours eu peur des écrans, donc ce n’est peut-être pas si grave»…

Mais ce n’est pas le même écran. Ce ne sont pas les mêmes enfants. Et ce ne sont plus les mêmes solitudes.

2. Le Minitel n’était pas un réseau

L’un des rares jalons contemporains mobilisés dans le résumé de France Culture est un extrait de 1988, issu d’une émission intitulée «Les nouveaux réseaux de communication». évoquant le Minitel. Ce choix, à première vue cohérent dans une chronologie des technologies de l’information, s’avère problématique dès lors qu’on applique un regard un tant soit peu rigoureux sur ce que le Minitel a été - et sur ce qu’il n’a jamais été.

Car en 1988, le Minitel n’était pas perçu comme un «réseau». au sens où nous entendons aujourd’hui ce mot. Il s’agissait d’un «service public télématique». centralisé, conçu par les PTT, puis France Télécom, pour permettre aux usagers de consulter un annuaire électronique et d’accéder à des services sélectionnés. L’usager ne «naviguait». pas: il accédait à un portail hiérarchisé. Il ne contribuait pas: il consommait ce qui était mis à disposition. Il ne publiait rien: il lisait ce que d’autres (institutions, entreprises, prestataires agréés) avaient mis en ligne - sauf, bien sûr, les usages qui l’ont peu à peu détourné vers les services de rencontres et les jeux, très rentables pour l’État.

L’anachronisme est donc double: lexical et politique. Parler du Minitel comme d’un «réseau». revient à projeter rétroactivement sur lui la souplesse, l’ouverture, la structure décentralisée de l’Internet - alors que le Minitel fonctionnait sur le modèle «exactement inverse»… Ce glissement sémantique, sous couvert de mise en perspective historique, «masque une discontinuité majeure». entre les systèmes techniques.

C’est aussi une erreur d’analyse en sciences sociales: confondre une «infrastructure technique centralisée». avec un «réseau social vivant»… Le Minitel n’a jamais été un espace de lien social horizontal, mais un terminal de consultation verticale. Les services «3615». à valeur ajoutée, s’ils ont pu donner naissance à certains échanges (notamment dans les messageries roses, les forums commerciaux ou les jeux), n’étaient ni ouverts, ni gratuits, ni interopérables. Chaque service était cloisonné, dépendant d’un fournisseur unique, souvent tarifé à la minute, sans possibilité de migration ni d’exportation des données.

3. Où sont les sciences humaines ?

L’une des faiblesses les plus frappantes du dispositif éditorial présenté par France Culture tient dans le choix de ses références: pour traiter des effets des écrans sur les enfants, le média met en avant, en 2024, une interview du neuroscientifique Andrew Huberman. L’extrait est présenté comme une pièce contemporaine venant enrichir une série d’archives plus anciennes. Mais ce choix est en soi problématique.

Pourquoi la neuroscience comme référence contemporaine unique? Pourquoi un biologiste du cerveau, fût-il médiatique et reconnu, pour parler du rapport des enfants aux écrans? Et surtout: pourquoi l’absence totale des grandes figures des sciences humaines, alors même que la question posée relève bien davantage de la psychologie, de la pédagogie, de l’anthropologie, de la sociologie ou de la psychanalyse?

Où sont Françoise Dolto, Jean Piaget, Maria Montessori, Bruno Bettelheim, Donald Winnicott, Philippe Ariès, Boris Cyrulnik, Janusz Korczak - et bien d’autres? Tous ont proposé, à des époques et à partir de disciplines différentes, des lectures profondes du développement de l’enfant, de sa construction psychique, de son rapport aux adultes, au langage, à la norme, au jeu, au lien.

L’histoire du rapport enfant/adulte ne commence pas avec les IRM. Elle est tissée de gestes, de récits, de dispositifs symboliques, d’institutions, de conflits, de rituels. L’enfant est un être social et culturel avant d’être un cerveau à stimuli.

Le choix d’une référence unique issue des neurosciences n’est pas neutre. Il trahit une vision réductrice du phénomène étudié: un écran devient un objet mesurable, un agent de stimulation ou de perturbation neurologique. Mais cette approche ne permet pas de penser le rôle du récit, la puissance de l’imaginaire, la place de l’autorité, la structure de l’attention, les conditions de la subjectivation.

Pire encore, ce choix reflète une tendance inquiétante dans les médias culturels eux-mêmes: le recours à l’imagerie cérébrale comme argument d’autorité, comme si seuls les protocoles expérimentaux et les aires activées du cortex validaient une parole légitime. C’est l’ombre portée d’une technocratie cognitive, où la psychologie devient une science dure et l’éducation une affaire de câblage.

Ce déplacement du regard est pourtant à contre-courant de ce que l’on sait. Depuis Philippe Ariès («L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime». 1960), on sait que l’enfance est une construction historique, que la place donnée aux enfants a varié selon les sociétés, les époques, les classes sociales. Dolto nous a appris que la parole précède le langage articulé. Montessori que l’espace éducatif est un levier d’autonomie. Winnicott que l’enfant a besoin d’un environnement suffisamment bon, pas d’un environnement envahissant ou normatif qui empêcherait le jeu et la construction du soi.

En s’appuyant sur une voix unique, issue d’un champ aussi restreint, France Culture ne documente pas un débat: elle le réduit. Elle ne propose pas une pluralité de regards: elle l’évacue. Et ce choix, venant d’un média censé incarner l’exigence intellectuelle du service public, n’est pas seulement une maladresse. C’est une faute de méthode.

L’enfant n’est pas une machine «à» mesurer. Il est un sujet en formation, pris dans des langages, des récits, des conflits et des attachements. L’oublier, c’est fausser le diagnostic dès l’amont.

4. Une anthropologie manquante

Parmi les absences notables du résumé de France Culture figure celle, étonnante, de toute perspective anthropologique sur l’enfance. Rien n’est dit du statut historique de l’enfant dans les sociétés humaines, ni de la manière dont différentes cultures ont organisé, pensé, ritualisé les apprentissages. Or il s’agit là d’un champ fondamental pour comprendre les évolutions contemporaines du rapport aux écrans - non pas comme simple interaction technique, mais comme symptôme de mutations dans la structuration même des âges de la vie.

Il faut ici rappeler un principe de prudence: nous ne nous appuyons que sur le texte mis en ligne par France Culture. L’émission elle-même n’a pas été écoutée ni transcrite, et peut très bien contenir des éléments plus complexes. Mais à l’échelle du document éditorial publié, aucune trace ne signale une prise en compte de l’anthropologie ou de l’histoire sociale de l’enfance.

Et pourtant, les travaux sont nombreux. J’ai cité Philippe Ariès, mais Margaret Mead, dans ses études de terrain sur les sociétés Samoanes, observe comment les enfants sont intégrés dès le plus jeune âge dans des tâches collectives, avec une autonomie affective peu compatible avec nos catégories éducatives. Jack Goody, de son côté, analyse les logiques de transmission intergénérationnelle dans les sociétés sans écriture, où la mémoire sociale passe par le récit oral et les rites.

Ces travaux montrent que le jeu, le langage, l’affection ou l’autorité sont historiquement situés. Le statut de l’enfant varie selon les structures familiales, les modes de production, les formes de savoir. Il n’existe pas d’enfance universelle, mais des façons sociales de faire l’enfance. Ne pas le rappeler, c’est passer à côté de la complexité du sujet.

Il existe une anthropologie du jeu - étudiée notamment par Jean Chateau (Le jeu et l’enfant, 1957), par Roger Caillois (Les jeux et les hommes, 1958), et prolongée par les travaux contemporains sur l’aire transitionnelle (Winnicott) ou l’espace imaginaire (Bateson). Ces auteurs soulignent que le jeu est moins une distraction qu’un espace de symbolisation, d’apprentissage et de mise à distance du réel. Le jeu n’est pas qu’une activité, c’est un langage.

En négligeant ces dimensions, le résumé de France Culture réduit l’enfant à un destin neuronal. Il ne s’agit pas ici de contester la pertinence d’un éclairage neuroscientifique, mais de s’étonner que rien ne vienne l’articuler à des savoirs plus anciens, plus situés, plus incarnés. Un enfant n’est pas seulement un être sensible aux écrans. Il est un sujet inscrit dans une culture, une histoire, une famille, un espace.

Cette absence d’anthropologie contribue à l’aplatissement du débat: le regard se fixe sur la durée d’exposition ou sur les mécanismes attentionnels, au lieu d’interroger ce qui est en jeu - au sens plein du terme. L’écran n’est pas seulement une machine. Il est une forme symbolique, une surface sur laquelle se projettent les transformations d’un monde, d’un lien, d’un rapport à l’autre.

Nous ne demandons pas à France Culture d’être exhaustive. Mais on peut s’étonner qu’aucune référence à ces travaux fondateurs ne vienne nuancer la ligne proposée. Ce n’est pas un oubli mineur. C’est une réduction méthodologique qui oriente la lecture dès le départ.

Parler des enfants aujourd’hui, ce n’est pas seulement parler de leurs écrans. C’est parler de leur place dans la société, de leur capacité à symboliser, à jouer, à parler - et donc à résister. Et cela, seuls les anthropologues, les historiens, les cliniciens, les pédagogues peuvent nous y aider.

5. L’ironie tragique : France Culture et l’affaire Bayrou

Il faut parfois peu de choses pour que l’histoire culturelle d’un pays révèle ses dissonances les plus profondes. La mini-série de France Culture sur les enfants et les écrans paraît précisément au moment où l’affaire Bayrou entre dans une phase critique. Une coïncidence, sans doute. Mais une coïncidence révélatrice.

D’un côté, France Culture s’interroge sur les écrans, la fatigue cognitive, l’addiction infantile, la perte d’attention, les dangers numériques. D’un autre, un homme d’État important - François Bayrou - est interrogé par une commission parlementaire sur des soupçons de violences structurelles dans une institution éducative à dimension religieuse. Et il répond: «Je ne savais pas».

Dans les deux cas, c’est la question de la protection de l’enfance qui est en jeu. Mais dans le cas de Bayrou, il ne s’agit plus d’exposition passive à des images, mais d’une possible exposition à la violence réelle - psychique, physique, sexuelle - et à sa dissimulation. Et pourtant, aucune articulation n’est faite entre ces deux débats.

France Culture, en consacrant une émission entière à la mémoire médiatique de la panique morale autour des écrans, semble s’interroger sur les formes modernes de l’influence et de la dérive. Mais dans le même temps, elle ne dit rien d’un procès en cours qui, lui, engage l’État, les institutions éducatives, le silence des adultes. La violence symbolique occupe l’antenne. La violence réelle reste hors champ.

Il ne s’agit pas ici d’accuser France Culture de cynisme ou de complicité. Mais de relever un déséquilibre flagrant dans la sensibilité éditoriale. La société médiatique se donne volontiers bonne conscience en interrogeant les effets d’un iPad sur le sommeil d’un enfant - mais elle hésite à interroger ses propres responsabilités dans la gestion de la parole, du silence, du soupçon. L’écran devient l’alibi. L’ombre portée de l’institution, elle, reste impensée.

Cette asymétrie prend une forme presque comique par excès de sérieux. On disserte doctement sur la captologie, les écrans bleus et la dopamine, tandis qu’un haut responsable politique affirme, au même moment: «Je ne lis pas les journaux». On parle d’enfants «surexposés» à des images, mais on ne parle pas d’enfants exposés à l’inaction des adultes. Le mot «violence» change de sens, sans que personne ne semble s’en apercevoir.

Il faut ici rappeler que l’affaire Bayrou, si elle n’est pas jugée au moment de la publication de l’émission, est connue. Des journalistes, des témoins, des associations en ont parlé. Ce n’est donc pas le secret judiciaire qui empêche le lien, mais bien une logique d’évitement éditorial. Comme si, pour parler de l’enfance, il valait mieux parler de fiction que de faits.

Cette disjonction crée un effet de malaise. Elle donne le sentiment que le média culturel tente de remplir son rôle critique, tout en refusant de regarder la complexité du réel. Ce n’est pas une faute morale, mais une cécité médiatique. Et elle est d’autant plus forte qu’elle s’exerce sous couvert de rigueur intellectuelle.

Dans une société qui prétend défendre les enfants, il ne suffit pas de critiquer les écrans. Il faut aussi critiquer les structures. Critiquer les silences. Critiquer les dispositifs de déni. À défaut, la critique des écrans ne fait que détourner l’attention.

Agrandissement : Illustration 2

6. Des enfants dans les tableaux, des enfants dans les ascenseurs

Il fut un temps où les enfants jouaient dehors, et ce n’est pas une figure de style. Le tableau de Pieter Brueghel l’Ancien, Jeux d’enfants (1560), en donne une image saisissante: plus de deux cents enfants y pratiquent des dizaines d’activités différentes - jeux de cerceau, de bâton, de cabane, d’équilibre, d’eau, de terre, de corps. Ce tableau est une encyclopédie silencieuse de la vitalité enfantine, de son ancrage dans la rue, dans le mouvement, dans le collectif.

Aujourd’hui, les enfants jouent entre quatre murs. Et parfois, ils n’en sortent plus. En juin 2023, un garçon de onze ans est retrouvé mort dans un ascenseur en panne à Saint-Denis, après être resté coincé pendant plusieurs heures dans un immeuble HLM. L’information, rapportée notamment par France Info (30 juin 2023), évoque un drame du quotidien urbain, presque administratif - mais il dit quelque chose: l’architecture du repli, la disparition du dehors, la verticalisation de l’enfance, l’effacement du territoire commun.

Ce n’est pas une nostalgie. C’est une bascule anthropologique. L’enfant contemporain vit dans l’espace clos - domestique, scolaire, institutionnel, numérique. Ce n’est pas le smartphone qui l’a enfermé, c’est la structure urbaine qui a d’abord supprimé l’espace du jeu libre. Et l’écran, alors, ne vient pas en supplément: il vient à la place.

Ce que Brueghel donne à voir, c’est un monde d’enfants sans surveillance directe. Un monde de responsabilité partagée, de mimétisme social, de transmissions par les pairs. Ce monde n’est pas celui de l’écran, mais celui de l’espace visible, tactile, sonore, arpenté.

Dans les années 1980, les sociologues Jean Hassenforder et Christian Baudelot étudiaient déjà la transformation des rythmes de vie de l’enfant urbain. Le temps libre se réduit. Les horaires sont codifiés. L’autonomie diminue. Puis, dans les années 2000, les travaux d’Anne Barrère (Travailler à l’école, 2003) ou d’Olivier Galland (Les jeunes et le temps, 2001) documentent la fragmentation des sphères éducatives: école, famille, loisirs, écrans - chacun devient un monde séparé, sans médiation structurante.

Le Conseil national de la refondation, dans son rapport Bien grandir: 1000 premiers jours (2023), souligne que l’un des indicateurs croissants d’isolement chez les enfants est «le temps prolongé passé dans un espace clos, sans contact social direct, souvent devant un écran personnel»… Cette évolution n’est pas seulement psychologique: elle est sociale, spatiale, politique…

On pourrait également poser la question suivante: «Quels enfants»? Car le discours de France Culture semble parler d’un sujet générique, abstrait, décontextualisé: «les enfants et les écran»… Mais parle-t-on ici des enfants des zones rurales françaises? Des enfants des métropoles connectées? Des enfants exilés? Des enfants vivant dans les camps de réfugiés, dans les structures d’accueil, dans les foyers de l’aide sociale à l’enfance?

Ce silence est un choix. Il permet d’éviter les écarts trop violents entre les situations sociales. Il permet de préserver un «nous». fictif - celui d’une enfance qu’on suppose homogène, et d’un pays qu’on suppose encore égalitaire. Mais il n’y a pas une enfance. Il y a des enfants. Et ils n’ont pas tous accès aux écrans dans les mêmes conditions. Certains n’ont pas de chambre. D’autres n’ont pas d’eau. D’autres encore ont vu leur école rasée.

France Culture n’a pas convoqué d’archives sur l’enfance en migration, l’enfance en guerre, l’enfance périphérique. Peut-être l’a-t-elle fait dans d’autres émissions. Mais pas ici. Ce choix d’angle trahit une position sociale: celle depuis laquelle on peut parler de l’écran comme d’un «objet culture». - parce que les autres urgences sont à distance.

Il ne s’agit pas ici de rêver à un âge d’or bucolique, mais de comprendre une transition. Les enfants ne meurent pas parce qu’ils regardent trop TikTok. Ils meurent aussi, parfois, parce que l’espace est devenu invivable, opaque, inhospitalier. Ils ne courent plus dans les ruelles. Ils attendent, seuls, dans des ascenseurs.

Et pendant ce temps, France Culture archive les vieilles peurs médiatiques, sans jamais nommer cette mutation du sol. Or le sol, c’est ce sur quoi on joue. C’est ce sur quoi on se tient debout. C’est ce qui permet de dire: «je suis là»…

Si la critique des écrans ne regarde pas le sol sur lequel l’enfant se tient, alors elle reste suspendue. Elle devient, elle aussi, une voix flottante - sans ancrage, sans lieu, sans histoire.

Conclusion : parler d’enfants sans regarder d’où l’on parle

Parler d’enfants sans regarder d’où l’on parle

À l’issue de cette lecture critique, une chose paraît de plus en plus nette: le problème n’est pas seulement ce que France Culture raconte des enfants, mais «d’où France Culture en parle»…

On pourrait croire que le sujet est consensuel: les enfants, les écrans, les inquiétudes. Mais en réalité, c’est un miroir tendu à notre société - à ses angles morts, à ses refoulements, à ses répartitions symboliques du sensible.

France Culture, par sa tonalité, par le choix de ses extraits, par l’absence de certains regards (cliniques, anthropologiques, internationaux), nous parle depuis «un espace de surplomb»… Ce surplomb n’est pas tant idéologique que «socialement situ»… Il est celui d’une «élite culturelle». héritière de l’universalisme républicain et de la culture générale scolaire, mais aujourd’hui confrontée à une fragmentation du réel qu’elle peine à penser sans perdre pied.

Pierre Bourdieu, dans Sur la télévision (1996), décrivait déjà cette logique d’euphémisation propre aux médias cultivés: on évite les conflits frontaux, on historise les inquiétudes, on neutralise les violences structurelles en les ramenant à des débats symboliques. Et dans ce jeu, «l’enfant devient un prétexte commode à un discours d’autorité». - parce que tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut protéger les enfants.

Mais «quels enfants»? Où sont les enfants du monde réel - ceux des cités, des foyers, des marges, des camps, des zones de guerre ou des internats religieux? Où sont les enfants que l’on n’écoute pas, parce qu’ils n’entrent pas dans les formats rassurants de l’enfance médiatique? Où sont les enfants dont le silence ne produit pas d’archive?

Agrandissement : Illustration 3

Photographie: image extraite du film documentaire «93 La Rebelle» (Jean-Pierre Thorn, 2010)

En éludant ces questions, France Culture ne produit pas seulement un récit tronqué: elle reconduit «un rapport de classe à la parole». à la culture, à la mémoire. Le sujet de l’enfant et des écrans devient une surface sur laquelle une élite réassure son autorité symbolique, tout en évitant soigneusement de s’interroger sur «ses propres responsabilités collectives». dans les dispositifs de domination.

Il ne s’agit pas ici de condamner. Il s’agit de «constater un écart»: entre l’intention d’ouvrir un débat culturel, et la réalité d’un discours «déconnecté des conditions sociales». «aveugle aux mutations globales». «Silencieux sur les violences de proximité»…

Parler des enfants aujourd’hui, c’est s’engager. Pas seulement sur des questions d’écran, de temps de cerveau ou de dopamine, mais sur ce que nous faisons de l’attention, de l’autorité, du soin, du regard porté sur les autres. Et cela suppose - enfin - de dire «d’où l’on parle»…

France Culture, en refusant de nommer ce lieu, perd ce qu’elle prétend défendre: la culture comme travail de vérité.

Les commentaires sont les bienvenus.