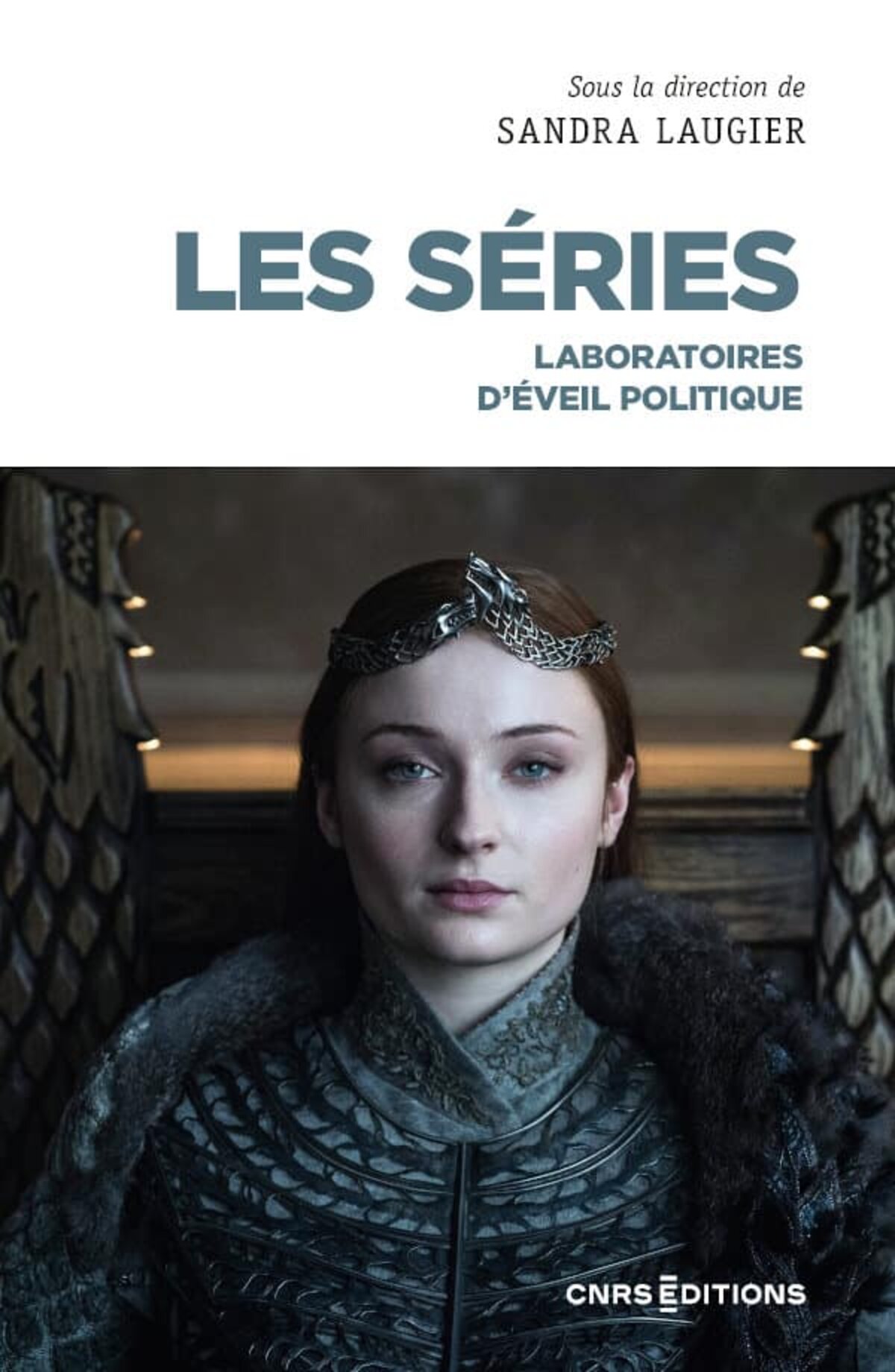

Les séries. Laboratoires d’éveil politique

Sous la direction de Sandra Laugier

Paris, CNRS Editions, janvier 2023, 392 p., 25 euros, https://www.cnrseditions.fr/catalogue/sciences-politiques-et-sociologie/les-series/

Agrandissement : Illustration 1

Les séries télévisées, comme toute « culture populaire », transforment la définition de l’art : d’objet de distinction, il se fait œuvre d’éducation morale et politique. En mettant en avant des questions politiques, et en y apportant des réponses radicales, elles éveillent les sensibilités sur des enjeux contemporains majeurs.

Menace terroriste et espionnage (Homeland, The Americans, Le Bureau des légendes), ambition personnelle des dirigeants (Game of Thrones, Baron Noir), éthique du capitalisme néolibéral (The Good Place), féminisme et intersectionnalité (Orange is the New Black, I May Destroy You, Killing Eve), conflit israélo-palestinien (Fauda, Our Boys), racisme et antisémitisme (Lupin, Watchmen, The Plot Against America), impact de la fiction sur la réalité géopolitique (Serviteur du peuple), fatalité des inégalités sociales (The Wire, Engrenages), menace apocalyptique (The Walking Dead), dérives des nouvelles technologies (Black Mirror), violence du système carcéral (Orange is the New Black) : sur tous ces éléments, les séries fournissent des référents culturels communs forts, qui peuplent conversations ordinaires et débats politiques. Leur impact sur les régimes démocratiques, conçus comme espaces de délibération, de contestation et de transformation sociale, est majeur.

Un décryptage d’une vingtaine de séries pour en souligner la puissance éthique et politique.

Lire l’introduction : « Une politique de la culture populaire » sur Internet : https://fr.calameo.com/read/004782023a3c643a2feb2?page=1

Sommaire

* INTRODUCTION

Une politique de la culture Populaire

* THE AMERICANS

Amour, espionnage et remariage, Sandra Laugier

* BARON NOIR

Ordinaire de la politique et politique de l’ordinaire, Alexandre Gefen et Simon Gefen

* BLACK MIRROR

Politique en réalité proche, Sylvie Allouche

* THE BOYS

La mort du rêve ? Théo Touret-Dengreville

* LE BUREAU DES LÉGENDES

Secret, méfiance ou confiance ? La face cachée des démocraties,

Pauline Blistène

* THE CROWN

Joyau de la plate-forme, Sandra Laugier

* ENGRENAGES

Des femmes (pas si) ordinaires, Pascale Molinier

* FAUDA

Dans la guerre des récits, Amélie Férey

* GAME OF THRONES

Qui perd gagne, Anne Besson

* THE GOOD PLACE

Il faut cultiver notre voisin, Ariane Hudelet

* HOMELAND

La défiance d’un système, Caroline San Martin

* I MAY DESTROY YOU

Petit traité de médiabologie politique, Frédéric Bisson

* KILLING EVE

Deux ou trois choses que je sais de (Killing) Eve, Charles-Antoine Courcoux

* LUPIN

Arsène Lupin noir ? Alexandre Diallo

* ORANGE IS THE NEW BLACK

Quand tendresse et lucidité se confortent, Carole Desbarats

* OUR BOYS

Déplacements du regard, Ophir Levy

* THE PLOT AGAINST AMERICA

Filmer la haine, Emmanuel Taïeb

* SERVITEUR DU PEUPLE

Un président peut en cacher un autre, Thibaut de Saint Maurice

* UN VILLAGE FRANÇAIS

Guerre, paix, politique et mémoire, Marjolaine Boutet

* THE WALKING DEAD

L’éducation politique par l’horreur épidémique, Hugo Clémot

* WATCHMEN

Les antihéros de la culture woke, Ariel Kyrou

* THE WIRE

Grandeurs individuelles, déboires collectifs, Philippe Corcuff

******************************

THE WIRE. Grandeurs individuelles, déboires collectifs

Par Philippe Corcuff

Extraits (les coupures dans le texte intégral sont indiquées par […])

La série The Wire (Sur écoute), créée par David Simon et située dans la ville de Baltimore, composée majoritairement d’une population africaine-américaine et connaissant de fortes difficultés sociales-raciales, a suscité un écho académique inhabituel pour une série TV[1]. Ses descriptions réalistes (de la vie dans les ghettos noirs américains, du trafic de drogue, du travail policier, du syndicalisme des dockers, de l’espace politicien, et d’une campagne électorale dans une ville comme Baltimore, de l’école ou de la presse), dans leurs proximités avec celles des enquêtes de sciences sociales, ont d’ailleurs parfois fait oublier aux chercheurs « le travail de fictionnalisation » que la série opère sur le réel[2]. Fictionnalisation qui permet un autre traitement de la réalité et de la vérité que ce que font les sciences sociales ou la philosophie. Rémi Lefebvre et Emmanuel Taïeb notent judicieusement à propos des séries les plus intéressantes en général qu’elles « se confrontent donc à des problèmes réels, mais les décalent légèrement par le biais d’un "et si" qui lance et stimule la narration »[3].

Il apparaît alors difficile de proposer une lecture renouvelée de The Wire, privilégiant l’angle politique, sans préciser au préalable le cadre méthodologique sur lequel cette lecture prend appui.

De la méthodologie des « jeux de langage »

[…]

Adversité institutionnelle, réformisme et révolution : une hypothèse globale de lecture

Plusieurs analystes ont insisté sur le poids des institutions, entendues comme organisations (police, syndicats, pouvoir politique et administration locales, école, presse…), dans The Wire et de la grande difficulté, voire de l’impossibilité, à les réformer. Fabien Desage note que « toutes les tentatives de changement se heurtent inexorablement à la force des institutions, pas seulement dans leur capacité à contraindre leurs membres mais aussi à se reproduire »[4]. Il utilise alors l’expression d’« adversité institutionnelle »[5]. Julien Talpin avance quant à lui : « de la police à la presse, les initiatives de réforme individuelles se heurtent toujours à l’inertie du champ, qui semble se reproduire inévitablement, en intégrant les outsiders qui apprennent à leur tour à jouer le rôle qui convient, incapables de le transformer »[6]. On est ainsi sur la piste d’une tension entre des tentatives réformatrices, souvent individuelles, parfois coopératives à une échelle restreinte, et les désillusions provoquées par l’inertie institutionnelle.

Est-ce que The Wire porte alors une critique révolutionnariste classique du réformisme comme impasse inéluctable face à la puissance du « système » ? Le schéma révolutionnariste se trouve exprimée sous une forme dénonciatrice exacerbée par exemple chez Lénine dans sa brochure La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky[7]. Le leader bolchevik écrit : « Dans l’État bourgeois le plus démocratique, les masses opprimées se heurtent constamment à la contradiction criante entre l'égalité nominale proclamée par la "démocratie" des capitalistes, et les milliers de restrictions et de subterfuges réels, qui font des prolétaires des esclaves salariés. Cette contradiction précisément ouvre les yeux des masses sur la pourriture, la fausseté, l'hypocrisie du capitalisme. C'est précisément cette contradiction que les agitateurs et les propagandistes du socialisme dénoncent sans cesse devant les masses, afin de les préparer à la révolution ! Et lorsque l'ère des révolutions a commencé, Kautsky lui tourne le dos et se met à célébrer les beautés de la démocratie bourgeoise agonisante. »[8]

Kieran Aarons et Grégoire Chamayou tournent autour de cette question à propos de la série créée par David Simon : « The Wire est en ce sens une puissante série sur la tragédie structurelle du réformisme politique. »[9] Cependant, ils le font de manière nettement plus subtile que Lénine : « The Wire combine et oppose cynisme des institutions et grandeur des individus. »[10] Ils reconnaissent ainsi une « grandeur » aux individus réformateurs et ne les ravalent pas au rang de « renégats ». L’expression « cynisme des institutions » est, par contre, plus contestable, tant elle semble doter les formes organisationnelles impersonnelles d’une intentionnalité malfaisante unifiée et écraser sous un modèle unique « cynique » la variété des rapports à une institution de ceux qui la font quotidiennement fonctionner, y compris parmi ses milieux dirigeants. David Simon lui-même a préféré dans un entretien l’expression « pragmatiquement réaliste » à celle de « cynique » pour qualifier la vision portée par la série quant aux contraintes pesant sur le réel[11].

Malheureusement, Kieran Aarons et Grégoire Chamayou retombent sur une variante soft du schéma révolutionnariste. Car, selon eux, dans la série, « la réforme ne s’oppose cependant plus à la révolution […], mais seulement au statu quo. »[12] La série ne ferait qu’appréhender « des contradictions », mais ne sauterait pas le pas (nécessaire pour eux) du dépassement « révolutionnaire » de ces contradictions[13].

Et si The Wire nous entraînait plutôt dans une autre direction que celles du révolutionnarisme ou du statu quo, une direction plus nouvelle, mais aussi plus tâtonnante et sur un mode implicite, situé en creux de la série ? Et si la tension entre les échecs du réformisme et l’inertie des institutions ne menait pas nécessairement à un revival de l’attente du Grand Soir révolutionnaire, mais à une politique réformiste révolutionnaire ? Fabien Desage parle suggestivement d’« une invitation » à quelque chose qui n’est pas explicitement dans la série mais vers laquelle la critique socio-politique énoncée par la série nous pousserait en tendant à éliminer d'autres scénarios possibles[14]. Le type de réformisme révolutionnaire en germe dans la série ne relèverait toutefois pas d’une simple vision processuelle de la révolution, insérant les réformes dans une dynamique révolutionnaire, comme celle qu’a pu défendre André Gorz dans les années 1960[15]. Le moteur politique de The Wire serait plutôt la tension entre la grandeur du geste réformateur et les déboires rencontrés.

« L’adversité institutionnelle » appellerait bien une mise en cause plus profonde des structures sociales pour que des réformes puissent opérer des changements significatifs. Et, au sein de cette adversité, le capitalisme a, pour David Simon, une place de choix : « C’est le triomphe du capitalisme sur la valeur humaine », lance-t-il dans un entretien[16]. Mais, à la différence des schémas révolutionnaristes les plus usités, la transformation à venir ne devrait pas oublier trois choses importantes liées entre elles : 1) la grandeur des initiatives réformatrices ; 2) la place du pôle individuel de l’action (« les êtres humains qui traversent ce jeu truqué valent entièrement le temps passé à les suivre », dit David Simon[17]) souvent marginalisé au profit du collectif dans les « logiciels collectivistes » prégnants chez les révolutionnaristes ; et 3) l’expérience pragmatique des échecs et des duretés du monde social que l’idéalisme révolutionnariste a tendance à balayer trop rapidement par la magie rhétorique entourant « la Révolution ». Les tensions entre les actions individuelles et les déceptions collectives comme entre les élans transformateurs et les inerties institutionnelles ne seraient pas résorbées définitivement comme par enchantement dans un « dépassement » d’inspiration hégélienne, mais demeureraient à l’œuvre dans de possibles avancées réformatrices s’attaquant, cette fois, aux structures sociales.

Explorer cette piste politique à partir de The Wire et au-delà de la série supposerait d’aller plus loin dans la construction de la notion d’adversité, à laquelle recours de manière stimulante Fabien Desage mais dans un sens ordinaire non travaillé théoriquement. Ici Maurice Merleau-Ponty peut nous être utile. Le terme « adversité » apparaît en 1951 dans le titre de l’une de ses conférences : « L’homme et l’adversité »[18]. Il y associe l’inertie, qui freine, voire paralyse, notre action transformatrice et créatrice, et la contingence historique (ce qui n’est pas nécessaire et inclut des aléas) pour caractériser l’adversité :

« S’il fallait, pour finir, donner de nos remarques une formule philosophique, nous dirions que notre temps a fait et fait, plus peut-être qu’aucun autre, l’expérience de la contingence. Contingence du mal d’abord : il n’y a pas, au principe de la vie humaine, une force qui la dirige vers la perte ou vers le chaos. […] Quand nos initiatives s’enlisent dans la pâte du corps, dans celle du langage, ou dans celle de ce monde démesuré qui nous est donné à finir, ce n’est pas qu’un malin génie nous oppose ses volontés : il ne s’agit que d’une sorte d’inertie, d’une résistance passive, d’une défaillance du sens – d’une adversité anonyme. Mais le bien aussi est contingent »[19].

À partir de là, l’adversité se présente en association-tension avec « la liberté » : « on ne peut pas séparer nos opérations de liberté de ce fond sur lequel elles s’exercent et qui, de temps à autre, se dérobe, se dérobe à nos prises »[20].

Ainsi explorée, la notion d’adversité pourrait faire écho à l’omniprésence de la notion de « jeu » (game) dans The Wire,[21] au moins au double sens d’espaces sociaux sur lesquels pèsent lourdement des contraintes structurelles et d’espaces autorisant justement des marges de jeu, des transgressions, des résistances, des bifurcations et des initiatives hérétiques, freinées de différentes façons. Pour reprendre une formule qu’Anthony Giddens utilise à propos de la double dimension du structurel dans la vie sociale, le « jeu » social de The Wire serait « à la fois habilitant et contraignant »[22], indissociablement et inévitablement.

Trois terrains de la geste réformatrice dans The Wire : la drogue, l’école, la presse

[…]

Des personnages hérétiques dans le « game » : Omar et D’Angelo

[…]

The Wire : une version radicale du perfectionnisme démocratique

[…]

Les gauches qui s’avèrent aujourd’hui largement prises dans un brouillard idéologique et des confusions[23] auraient bien besoin, qu’elles se présentent comme modérées ou radicales, de s’abreuver à une telle politique réformiste révolutionnaire en germe dans la série créée par David Simon. Cette possibilité politique a pu se dessiner ici dans le dialogue entre le « jeu de connaissance » de la théorie politique et le « jeu de langage » des séries TV.

Let There Be Light, par Nas, rap utilisé en hommage au personnage d’Omar Little (Michael K. Williams, 1966-2021) dans The Wire (montage de scènes avec Omar prises dans l’ensemble des saisons de la série)

[1] Voir, entre autres, Liam Kennedy, Stephen Shapiro (dir.), The Wire: Race, Class, and Genre, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2012, Marie-Hélène Bacqué, Amélie Flamand, Anne-Marie Paquet-Deyris, Julien Talpin (dir.), The Wire. L’Amérique sur écoute, Paris, La Découverte, 2014 ; ou Ariane Hudelet, The Wire. Les règles du jeu, Paris, Puf, 2016 ; pour une synthèse critique des travaux de sciences sociales consacrés à The Wire, voir Emmanuel Taïeb, « The Wire : séries et sciences sociales », Revue française de science politique, vol. 67, n° 4, août 2017, p. 731-736.

[2] Emmanuel Taïeb, « The Wire : séries et sciences sociales », Revue française de science politique, art. cit., p. 733.

[3] Rémi Lefebvre, Emmanuel Taïeb, « L’activité politique au prisme des séries », introduction à Rémi Lefebvre, Emmanuel Taïeb (dir.), Séries politiques. Le pouvoir entre fiction et vérité, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur « Ouvertures politiques », 2020, p. 15.

[4] Fabien Desage, « Les raisons de la "colère". Emprise et adversité des institutions dans The Wire », chapitre 4 de The Wire. L’Amérique sur écoute, op. cit., p. 101.

[5] Ibid., p. 100.

[6] Julien Talpin, « Dépolitiser le ghetto pour inciter à l’action ? Représentations du politique dans The Wire », chapitre 5 de The Wire. L’Amérique sur écoute, op. cit., p. 105.

[7] Lénine, La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky [1918], site Marxists.org, https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1918/11/vl19181110.htm .

[8] Ibid., « Démocratie bourgeoise et démocratie prolétarienne », https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1918/11/vl19181110c.htm .

[9] Kieran Aarons, Grégoire Chamayou, « Saison 3. Contradictions », Emmanuel Burdeau, Nicolas Vieillescazes (dir.), The Wire. Reconstitution collective, Paris, Les Prairies ordinaires/Capricci, 2011, p. 86.

[10] Ibid., p. 84.

[11] David Simon, Alan Sepinwall, « The Wire: David Simon Q & A », entretien de David Simon avec Alan Sepinwall, blog « What’s Alan Watching? », March 9, 2008, http://sepinwall.blogspot.com/2008/03/wire-david-simon-q.html .

[12] K. Aarons, G. Chamayou, « Saison 3. Contradictions », op. cit., p. 86.

[13] Ibid.

[14] F. Desage, « Les raisons de la "colère". Emprise et adversité des institutions dans The Wire », art. cit., p. 101.

[15] Voir André Gorz, Réforme et révolution, Paris, Le Seuil, 1969.

[16] David Simon, Megan O’Rourke, « Behind The Wire », entretien de David Simon avec Meghan O’Rourke, Slate, December 1, 2006, http://www.slate.com/id/2154694/ .

[17] David Simon, Alan Sepinwall, art. cit.

[18] Maurice Merleau-Ponty, « L’homme et l’adversité » [conférence du 10 septembre 1951 aux Rencontres Internationales de Genève], repris dans Signes, Paris, Gallimard, [1960] 1987, p. 284-308.

[19] Ibid., p. 303-304.

[20] Maurice Merleau-Ponty, « L’homme et l’adversité » [entretiens radiophoniques animés par Jean Amrouche, diffusés les 15 et 22 septembre 1951], repris dans Entretiens avec Georges Charbonnier et autres dialogues, 1946-1959, avant-propos de Jérôme Melançon, Lagrasse, Verdier, 2016, p. 63.

[21] Sur la notion de « game » dans The Wire, voir Paul Allen Anderson, « "The Game Is the Game": Tautology and Allegory in The Wire », Liam Kennedy, Stephen Shapiro (dir.), op. cit., pp. 84-109, Mathieu Potte-Bonneville, « Bonus. "All in the Game" », Emmanuel Burdeau, Nicolas Vieillescazes (dir.), op. cit., p. 145-166, et Ariane Hudelet, The Wire. Les règles du jeu, op. cit.

[22] Anthony Giddens, La constitution de la société. Éléments de la théorie de la structuration, Paris, Puf « Sociologies », [1984] 1987, p. 226.

[23] Voir Philippe Corcuff, La grande confusion. Comment l’extrême droite gagne la bataille des idées, Paris, Textuel, « Petite Encyclopédie Critique », 2021.