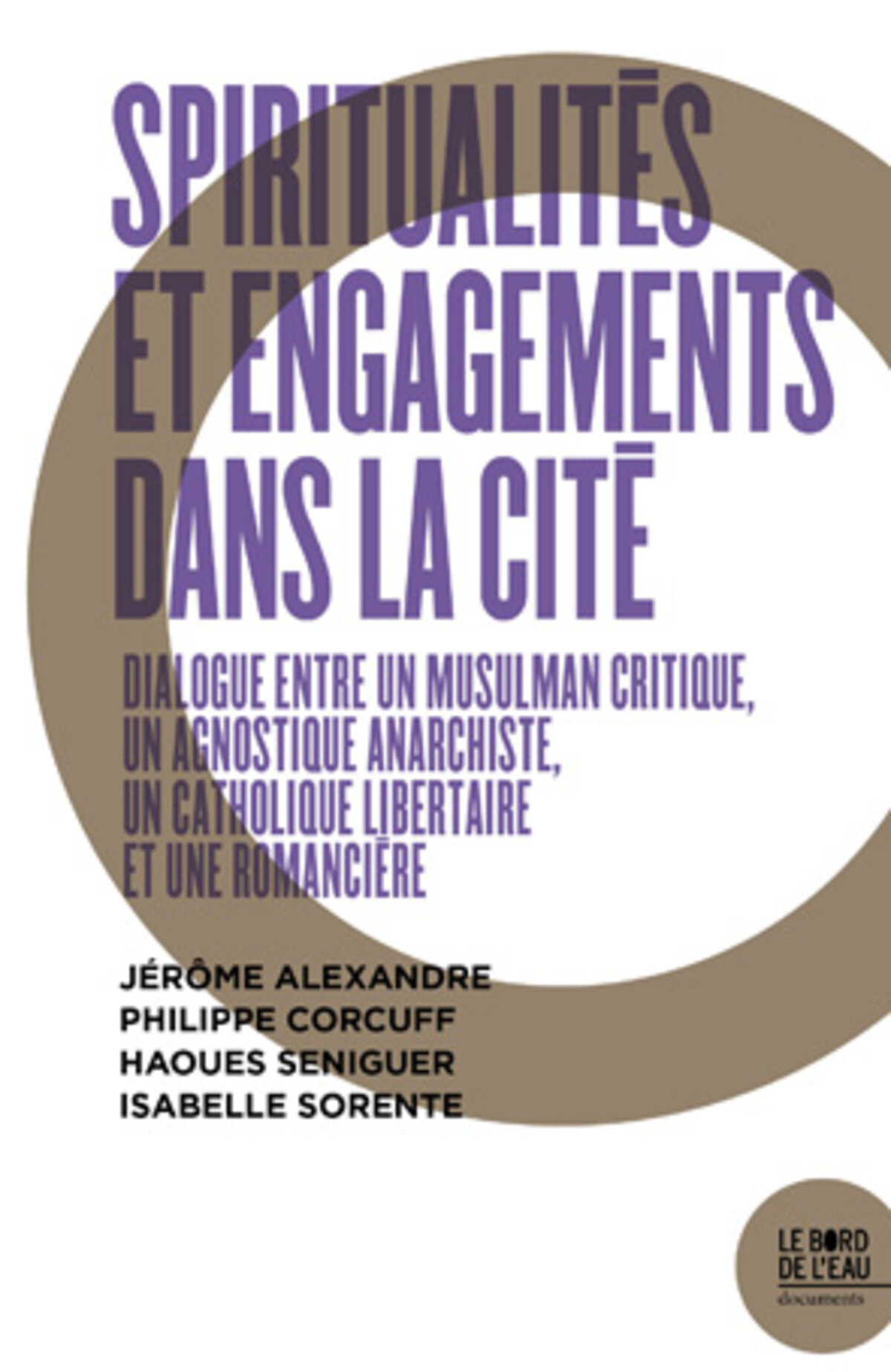

Spiritualités et engagements dans la cité

Dialogue entre un musulman critique, un agnostique anarchiste, un catholique libertaire et une romancière

Par Jérôme Alexandre

Philippe Corcuff

Haoues Seniguer

Isabelle Sorente

Lormont (près Bordeaux), Éditions Le Bord de l’eau, 110 pages, 12 €

ISBN : 9782356875815

En librairie depuis le 23 mai 2018

http://www.editionsbdl.com/fr/books/spiritualits-et-engagements-dans-la-cit/665/

************************************

Introduction

Un livre à quatre voix

Par Jérôme Alexandre, Philippe Corcuff , Haoues Seniguer, Isabelle Sorente

Interrogations spirituelles et engagements : trouver les mots justes

En France, depuis la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905, dès que les mots « laïcité » et « religion » sont utilisés, le débat tend à s’enflammer, à se crisper, les composantes affectives dominent souvent les arguments raisonnés, les manichéismes concurrents se donnent libre cours et s’alimentent mutuellement, jusqu’à l’anathème réciproque. La tendance à stigmatiser l’islam dans les débats publics à partir des premières affaires de voile, à la fin des années 1980, envenimée par les vagues d’attentats djihadistes, a réactivé cette pente historique de plus en plus abrupte d’une focalisation particulière sur l’islam. Comme le spirituel est fréquemment associé au religieux, oser lier des démarches spirituelles à des engagements dans la cité, voire à des réflexions philosophiques et à des savoirs produits par les sciences sociales, comme ce livre le propose, risque de susciter quelques remous…

Le pari de ce livre, écrit par quatre personnes qui diffèrent dans leurs trajets et leurs angles de vue, est cependant d’éviter les ornières habituelles en déplaçant les points de vue.

Quatre voix s’y expriment, donc, chacune dans sa singularité, mais non sans convergences. L’approche du spirituel y est élargie à l’exploration du sens et des valeurs de l’existence, dont les canaux religieux ne sont qu’une des modalités. Est privilégiée l’attention à la complexité du réel et aux nuances. Et, surtout, le dialogue, dans une raison sensible ne détachant pas la raison argumentée des émotions qui traversent nos expériences personnelles, permet d’aborder l’autre en ne le réduisant ni au même, ni à sa caricature, sinon à son mépris. C’est dans ce cadre qu’un croyant musulman, un agnostique anarchiste, un théologien catholique de sensibilité libertaire et une romancière ont pu se rencontrer pour élaborer ensemble un livre sur un terrain critique. Dans un contexte où les polarisations de type binaire saisissent trop souvent les controverses médiatiques, cela pourrait apparaître proprement inouï.

Chez nous, le spirituel n’est pas opposé à l’engagement citoyen, il est même considéré comme l’une de ses composantes. Et ce, particulièrement, dans une situation où la domination financière et le culte de la performance contribuent à assécher le sens de nos vies, tandis que les engagements djihadistes se présentent comme le retour meurtrier d’un sens absolu et une alternative macabre. Cependant, il s’agit ici d’un spirituel situé dans un espace laïque, au sens de l’esprit de la loi de 1905, c’est-à-dire de la cohabitation d’une pluralité de croyances et d’incroyances supposant le partage d’un minimum de repères, qui ne peut que récuser l’islamisme et d’autres formes d’intégrisme, religieux ou scientistes, dans leur prétention à imposer leurs croyances au champ politique. Nous sommes également loin des usages intolérants de la laïcité, si souvent faits par des essayistes et des politiciens lanceurs d’anathèmes.

Serait-il possible de réinventer l’espace politique sans que l’action citoyenne se nourrisse d’interrogations sur le sens et les valeurs de l’existence ?

La voie hérétique ainsi assumée n’est pas celle de la provocation, comme dans le prétendu « politiquement incorrect » qui, dans les médias, sur Internet et dans les réseaux sociaux, appauvrit aujourd’hui l’esprit critique au profit de thèses ultraconservatrices, souvent conspirationnistes, qui se donnent des allures de pensée rebelle. L’hérésie de notre démarche conjointe est de traquer les idées reçues, les paresses intellectuelles et les incohérences éthiques non pour simplifier ce qui est compliqué mais pour aider à le ressentir et à le reformuler.

Un dialogue entre un musulman et un agnostique :

Haoues Seniguer et Philippe Corcuff

Le point de départ de cet ouvrage, sa partie la plus volumineuse, consiste en un dialogue entre Haoues Seniguer et Philippe Corcuff. Ils sont tous deux maîtres de conférences en science politique à l’Institut d’études politiques de Lyon, bien qu’ils n’appartiennent pas à la même génération. Philippe Corcuff est né en 1960, Haoues Seniguer en 1979. La thèse du premier a consisté en une ethnographie d’un syndicat de cheminots à Bordeaux, celle du second porte sur l’islamisme au Maroc. Leurs itinéraires sociaux non plus ne se ressemblent pas. Philippe Corcuff est né à Oran, en Algérie, dans une famille de « pieds-noirs » des couches moyennes salariées en ascension, issue des milieux populaires. Haoues Seniguer est né à Thonon-les-Bains dans une famille populaire de l’immigration algérienne. Si tous deux se reconnaissent dans les valeurs historiques de la gauche, le premier est engagé dans des organisations politiques depuis l’âge de seize ans, hier au Parti socialiste, aujourd’hui à la Fédération anarchiste ; le second n’a pas connu d’affiliation partisane. Sur le plan spirituel, l’un se présente comme agnostique, l’autre comme musulman.

Ensemble, ils abordent leurs différences spirituelles, en référence ou non à un Dieu, notamment dans la façon de traiter les rapports entre l’absolu et le relatif. Ce dialogue révèle pourtant des valeurs qui se recoupent ou se rejoignent, une dette commune à l’égard des sciences sociales et un goût partagé pour la philosophie. Interspirituel, ce dialogue s’attaque aussi de front aux questions les plus brûlantes de l’actualité : islamisme et djihadisme, laïcité, islamophobie, antisémitisme, conspirationnisme, conflit israélo-palestinien… en tentant de déminer le terrain, sans pour autant abandonner l’exigence critique.

Deux prolongements spirituels :

Jérôme Alexandre et Isabelle Sorente

Deux textes, l’un de Jérôme Alexandre, l’autre d’Isabelle Sorente, chacun présentant un chemin spirituel propre, sont présentés dans le prolongement du dialogue entre Haoues Seniguer et Philippe Corcuff.

Jérôme Alexandre, né en 1952, est théologien, de confession catholique. Il enseigne à la Faculté Notre-Dame, au Collège des Bernardins, à Paris. Sa sensibilité anarchiste est peu courante parmi les chrétiens. Il s’intéresse entre autres choses à l’art, en particulier dans ses rapports à la foi et à la politique1. Dans sa contribution, il explore la part subjective de la spiritualité, son inscription dans l’intime, il en souligne la portée politique dans ce qui noue l’individuel et le collectif, en fournissant une autre version de la laïcité que celles, accusatrices, qui se font le plus entendre au milieu du tintamarre médiatique.

Isabelle Sorente est née en 1970. Écrivaine, elle a laissé son empreinte dans la littérature contemporaine avec des romans comme180 jours (2013) et La Faille (2015), ou un essai comme Addiction générale (2011), tous trois publiés chez Jean-Claude Lattès. Elle nous livre ici son expérience d’une « introduction au silence » lors de sa première retraite de méditation zen. C’est l’occasion, pour elle, de suivre le fil du genre dans les mécanismes d’individuation, les femmes héritant du poids d’une domination masculine ancestrale. Le rapport au spirituel n’apparaît donc pas préservé des divisions sociales et historiques, ni exempt d’obstacles et d’épreuves, et c’est précisément ce qui fait sa valeur. Dans le même temps, le silence ouvre un espace d’interrogation pour les êtres sociaux que nous sommes, si souvent en quête de cette dimension particulière de l’existence à même de donner un sens à leur vie. Cette dimension se trouve-t-elle dans la solitude ou bien au cœur de notre monde tumultueux ? Dans Société et Solitude, l’un des pionniers de l’individualisme démocratique américain, Ralph Waldo Emerson, écrivait en 1870 : « La solitude est impraticable, et la société fatale. Nous devons garder la tête dans l’une et nos mains dans l’autre. Nous y parviendrons si nous conservons notre indépendance sans perdre notre sympathie. »2

Hors des clous

Ce livre est une invitation à partager, à dialoguer et à réfléchir hors des clous, mais non sans repères émancipateurs. Il est le produit de quatre voix conscientes de leurs fragilités, et c’est pour cette même raison qu’il nous semble être en phase avec les attentes d’une société pluriculturelle, dialoguante et exploratrice, lesquelles se sont largement exprimées lors des réactions spontanées qui ont suivi les attentats, en janvier 2015, contre Charlie Hebdo et contre l’Hyper Cacher, et, en novembre de la même année, qui ont vu émerger la « génération Bataclan ».

12 février 2018

Notes :

1 Voir notamment Jérôme Alexandre et Bernard Marcadé, L’Urgence de l’art, préface d’Alain Cugno, Paris, Parole et Silence, collection « Humanités », 2015 ; et Jérôme Alexandre et Alain Cugno, Art, foi, politique : un même acte, Paris, Hermann, 2017.

2 Ralph Waldo Emerson, Société et solitude, traduit par Thierry Gillyboeuf, Paris, Payot et Rivages, 2010 (1e éd. : 1870), p. 25.

************************************

Quatrième de couverture de Spiritualités et engagements dans la cité

La domination financière assèche le sens de nos vies, tandis que les attentats djihadistes expriment le retour d’un absolu meurtrier. Réinventer une citoyenneté pour le XXIe siècle suppose de redonner une place au spirituel dans la cité. C’est le pari de ce livre à quatre voix.

Le spirituel, non nécessairement religieux, est appréhendé comme l’exploration du sens et des valeurs de l’existence. Les enjeux spirituels sont situés dans un espace laïque, au sens de l’esprit de la loi de 1905, c’est-à-dire de la cohabitation d’une pluralité de croyances et d’incroyances dans un espace commun.

C’est dans un tel cadre qu’un musulman (Haoues Seniguer), qu’un agnostique (Philippe Corcuff), qu’un théologien catholique (Jérôme Alexandre) et qu’une romancière (Isabelle Sorente) ont pu se rencontrer pour l’élaboration de ce livre.

Cette coopération hérétique, s’émancipant des manichéismes si prégnants dans les débats publics, pourra apparaître inouïe.

L’ouvrage commence par un dialogue entre Philippe Corcuff et Haoues Seniguer qui aborde leurs différences spirituelles comme leur convergence sur des valeurs. Il se saisit aussi de questions d’actualité : islamisme, laïcité, islamophobie, antisémitisme, conspirationnisme, conflit israélo-palestinien…

Ce dialogue est prolongé par les textes de Jérôme Alexandre et d’Isabelle Sorente. Le premier explore l’inscription du spirituel dans l’intime, tout en soulignant sa portée citoyenne. La seconde livre l’expérience d’une introduction au silence, lors de sa première retraite de méditation zen, en mettant en évidence les cheminements différents du féminin et du masculin.

Jérôme Alexandre enseigne à la Faculté Notre-Dame du Collège des Bernardins à Paris. Il a notamment publié avec Alain Cugno, Art, foi, politique : un même acte (Hermann, 2017). Philippe Corcuff et Haoues Seniguer sont maîtres de conférences de science politique à l’IEP de Lyon. Le premier est l’auteur de La société de verre. Pour une éthique de la fragilité (Armand Colin, 2002) ou de Pour une spiritualité sans dieux (Textuel, 2016) ; le second de Petit précis d’islamisme. Des hommes, des textes et des idées (L’Harmattan, 2013). Isabelle Sorente a écrit des romans, dont 180 jours (2013) et La faille (2015), et des essais, comme Addiction générale (2011), principalement édités chez JC Lattès.

Sommaire de Spiritualités et engagements dans la cité

Introduction : Un livre à quatre voix

Par Jérôme Alexandre, Philippe Corcuff, Haoues Seniguer et Isabelle Sorente

Interrogations spirituelles et engagements : trouver les mots justes

Un dialogue entre un musulman et un agnostique : Haoues Seniguer et Philippe Corcuff

Deux prolongements spirituels : Jérôme Alexandre et Isabelle Sorente

Hors des clous

Dialogue hérétique entre un musulman critique et un agnostique anarchiste

Par Philippe Corcuff et Haoues Seniguer

« Musulman critique », entre islamistes et islamophobes

Tâtonnements spirituels par-delà l’absolu et le relatif ?

La laïcité de 1905 comme esprit de tolérance

Du mal-être musulman en contexte islamophobe

Le CRIF, le conflit israélo-palestinien et l’a-sionisme

Islamisme, djihadisme : comprendre, expliquer, combattre

La concurrence délétère entre lutte contre l’antisémitisme et lutte contre l’islamophobie

Le cœur (al-qalb) trop marginalisé d’une spiritualité musulmane

D’une éthique de l’inquiétude à une politique de l’émancipation individuelle et collective

Dieu comme Absolu-relatif ?

Les défis actuels des conspirationnismes

Culture des sciences sociales et dialogue avec la philosophie

Enjeux spirituels et engagements dans la cité

Prolongement spirituel 1 : Spiritualité et cité : brève exploration questionnante par un chrétien libertaire

Par Jérôme Alexandre

Sagesses

Intellectualisation et expérience intime

Spiritualité et modernité

Portée libertaire du christianisme

La question de la laïcité

Spiritualité et cité

Prolongement spirituel 2 : Introduction au silence

Par Isabelle Sorente