On demande souvent aux artistes de pouvoir dire où ils en sont, ce qu’ils font, tout en étant capables de résumer leurs intentions et leurs projets, mais Afi Nayo n’a jamais supporté de telles assignations à sa création, qui seraient susceptibles d’en fixer l’origine, le but ou la détermination. Elle se refuse d’en délimiter le genre, l’appartenance, et la portée, en la rattachant à une école ou une identité particulière. Elle se soucie peu des tenants et des aboutissants de sa peinture, et préfère la pureté du faire artistique aux concepts voulant en circonscrire le sens. L’artiste, né en 1969 à Lomé aime avant tout peindre.

Et, si l’on associe fréquemment sa création à un travail de mémoire des identités afro-descendantes, comme lors de sa participation récente à l’exposition Paris Noir au Centre Pompidou, il serait réducteur de vouloir réduire l’originalité de sa démarche à l’aune de cette seule lecture.

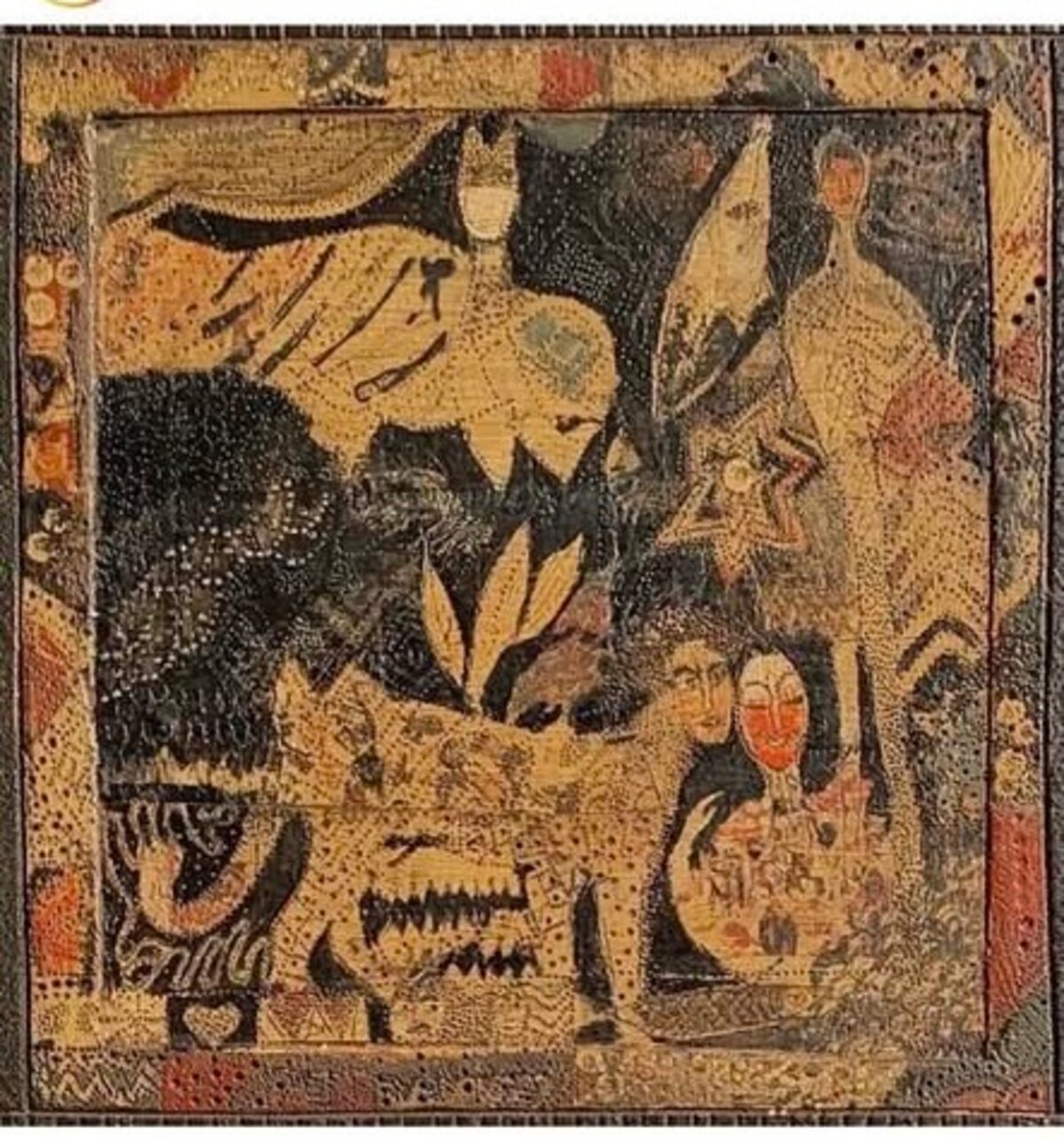

Enfant arrivée à Paris à l’âge de 10 ans, Afi Nayo a d’abord grandi entre récits animistes et contes urbains, et se souvient encore des femmes peules, si dignes et gracieuses dans leurs vêtements colorés, parées comme des reines. Leur port de tête, la délicatesse de leurs traits, leur manière de tisser des liens entre plantes, soins et récits l’ont profondément touchée. Mais, si l’artiste s’inspire de toute la richesse des savoir-faire ancestraux et vernaculaires rencontrés au cours de son enfance au Togo auprès de son père menuisier notamment, dont le travail du bois a fortement contribué au choix de l’artiste pour faire de ce matériau le support essentiel de ses tableaux, sa subjectivité est tout autant imprégnée par sa vie en France, au contact de la modernité occidentale. A l’instar de nombreux créateurs d’ascendance africaine, son œuvre se nourrit bien plus d’un entre-deux culturel propice à un contrechamp inédit, que du seul attachement à sa terre natale. De fait, les motifs de ses peintures peuvent aussi bien s’inspirer des textiles africains et des fétiches vaudou que d’une composition abstraite de Paul Klee.

La distance qu’elle éprouve à l’égard de cette double culture, se conjugue chez elle à un sentiment d’exil intérieur conférant à son art l’étrangeté d’un ailleurs. « Je me suis toujours sentie rejetée partout, en Afrique comme en Europe, confie-t-elle. Et je me suis toujours sentie spéciale. »

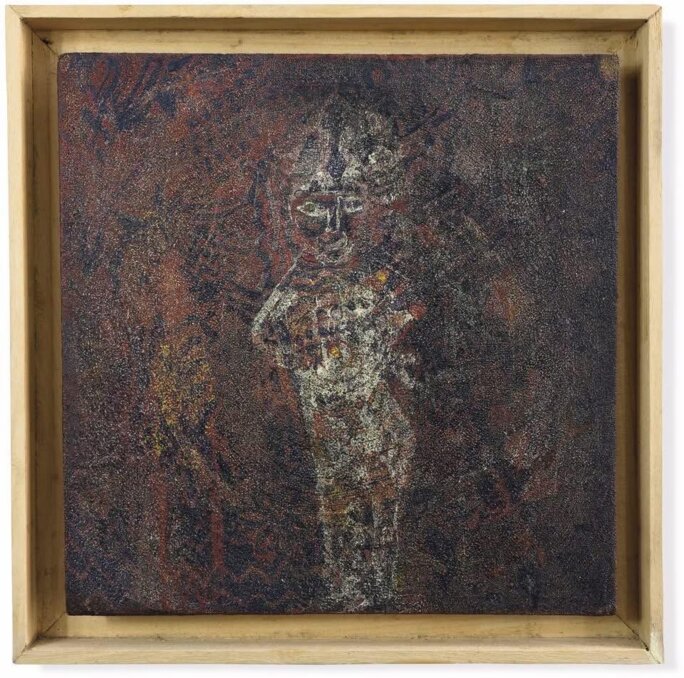

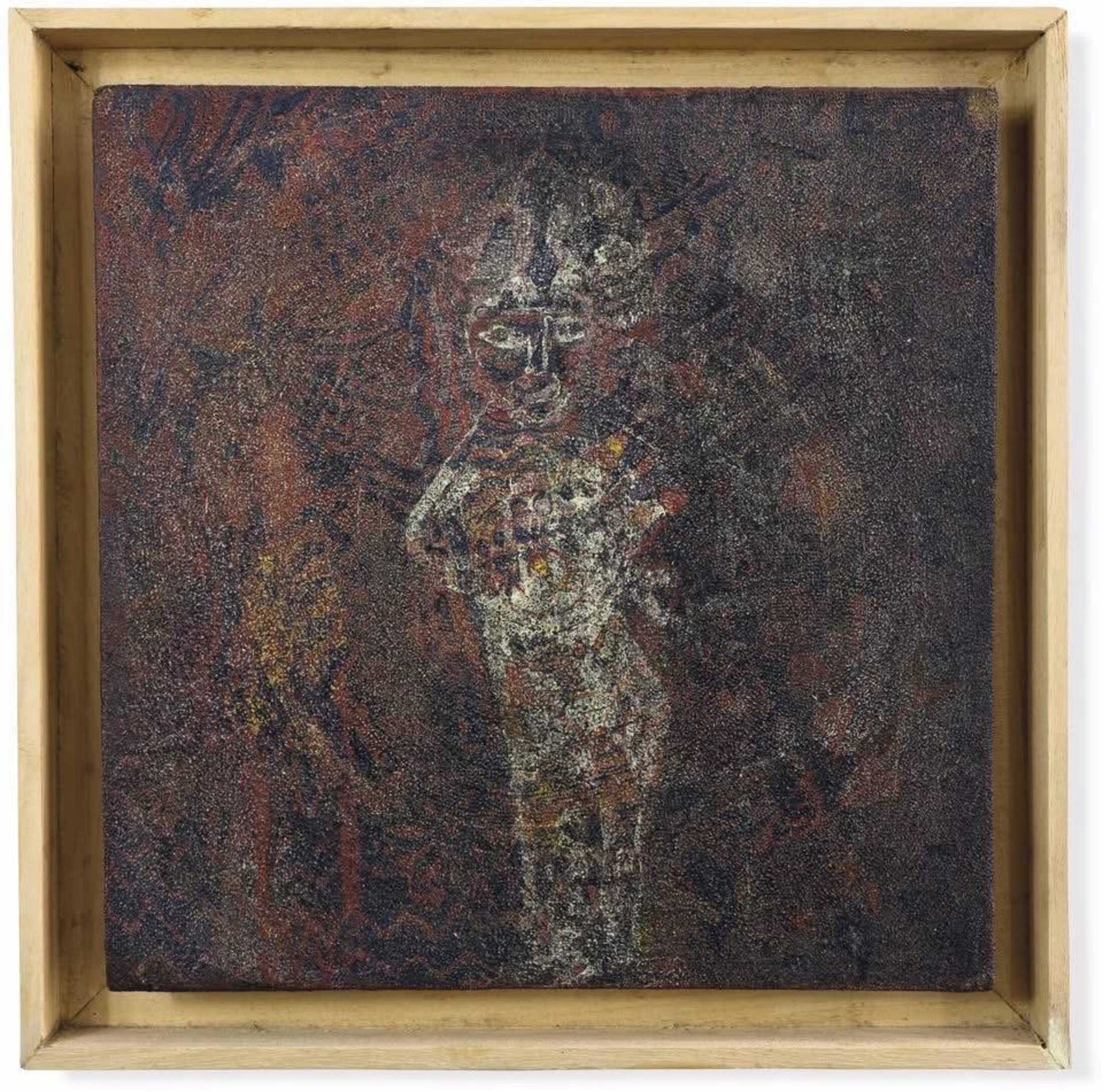

Véritable Mélisande venue des terres africaines, mystérieuse et farouche, fuyante et réservée, Afi Nayo ne s’exprime, parfois, qu’à la manière d’une héroïne symboliste, par le goût de l’énigme et celui du retrait : « Je ne suis pas d’ici ». Étrangère à ce monde, tout en étant à la fois curieuse et passionnée, ses œuvres enveloppées de mystère, parcourues de signes et d’emblèmes fantomatiques, s’offrent à notre regard dans l’éblouissement d’un sortilège inattendu.

Agrandissement : Illustration 2

Ne trouve-t ’on pas chez cette artiste une démarche résolument païenne préférant à toute forme de monothéisme esthétique ou identitaire, le métissage des médiums, l’amour du savoir-faire au lieu du vouloir-dire, le soin des matières et la diversité des mythologies ; bref un art qui déteste autant le concept arrogant que l’idolâtrie des images ? Aussi sa peinture se distingue avant tout de cette « esthétique noire » que le marché impose aujourd’hui, avec la promotion de portraits haut en couleurs, revisitant des siècles de peinture figurative sous le règne hégémonique de « l’auto-représentation ». Car, il ne suffit pas, de substituer à l’image du blanc, la seule figure insistante d’un noir émancipé pour réécrire sa propre histoire de l’art.

Agrandissement : Illustration 3

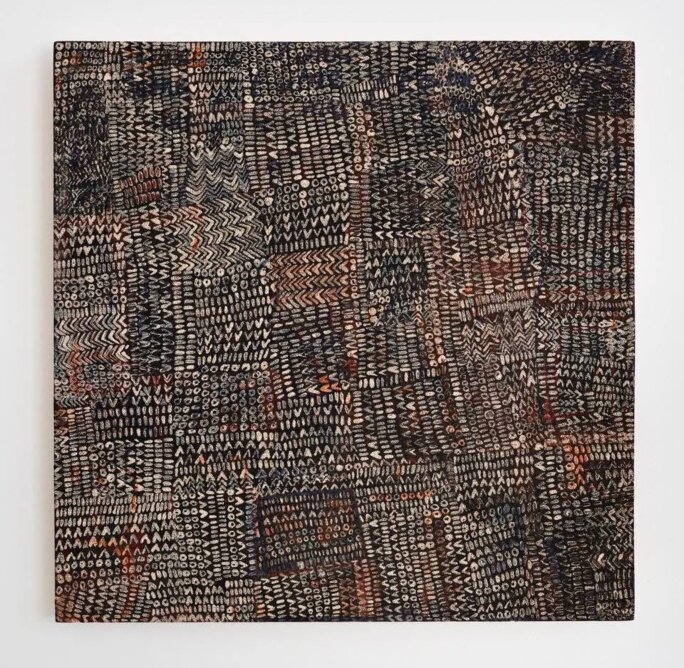

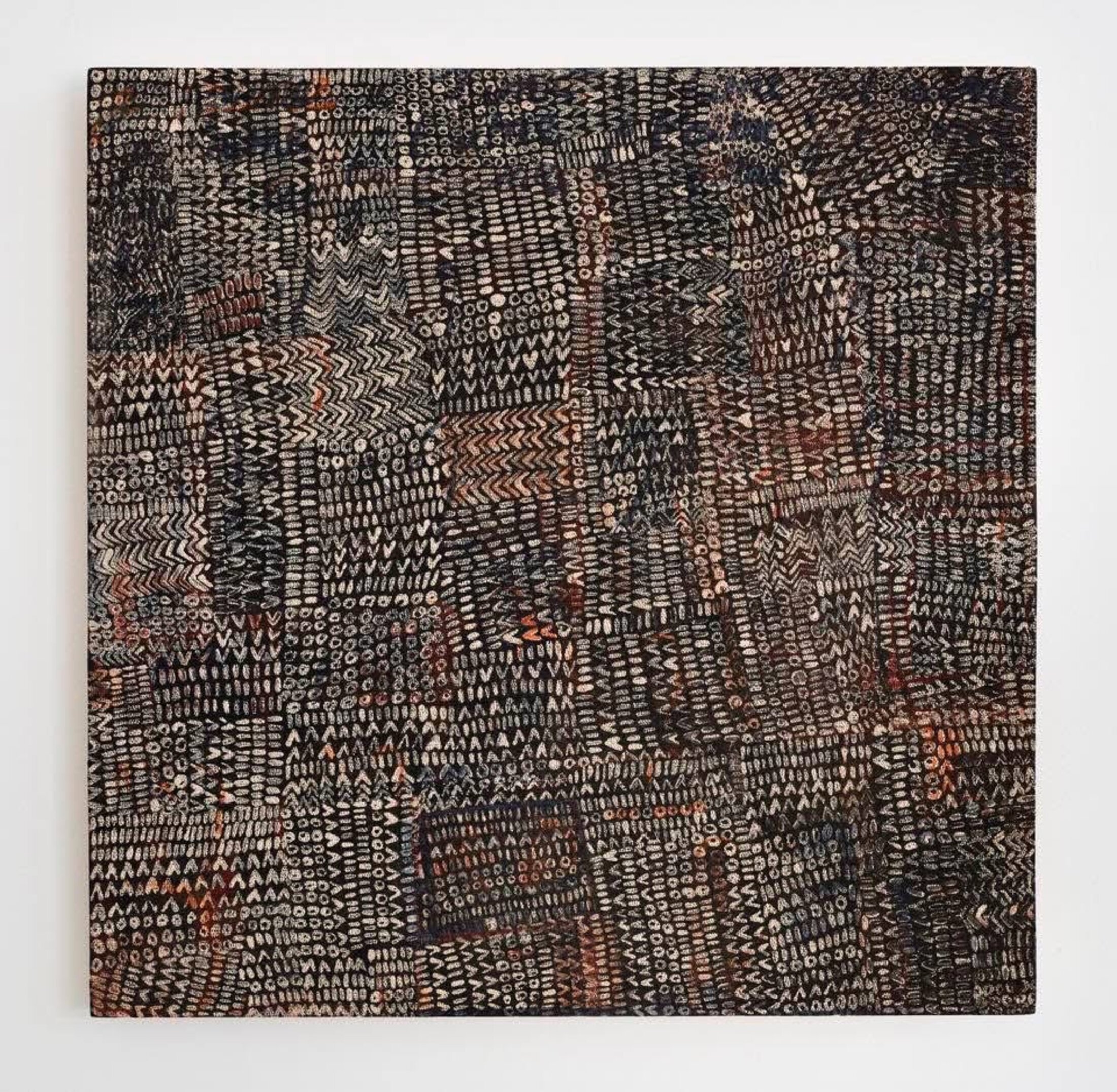

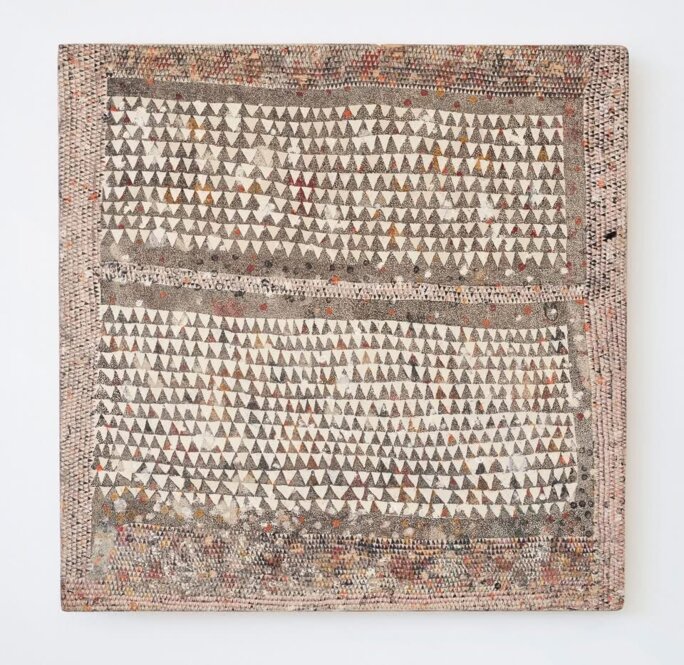

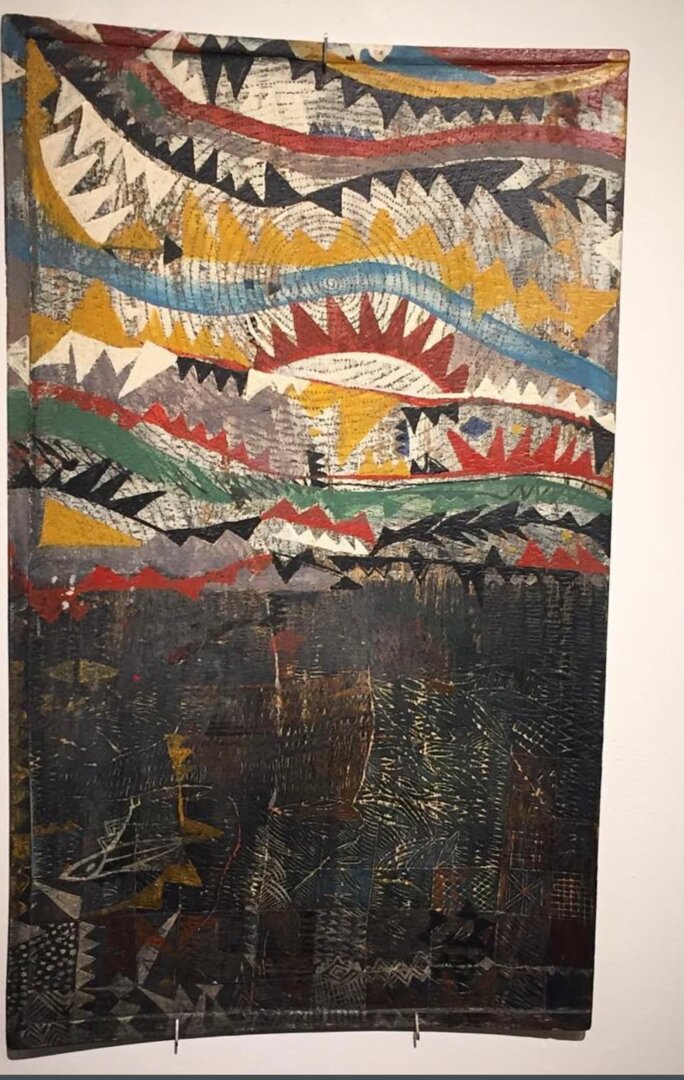

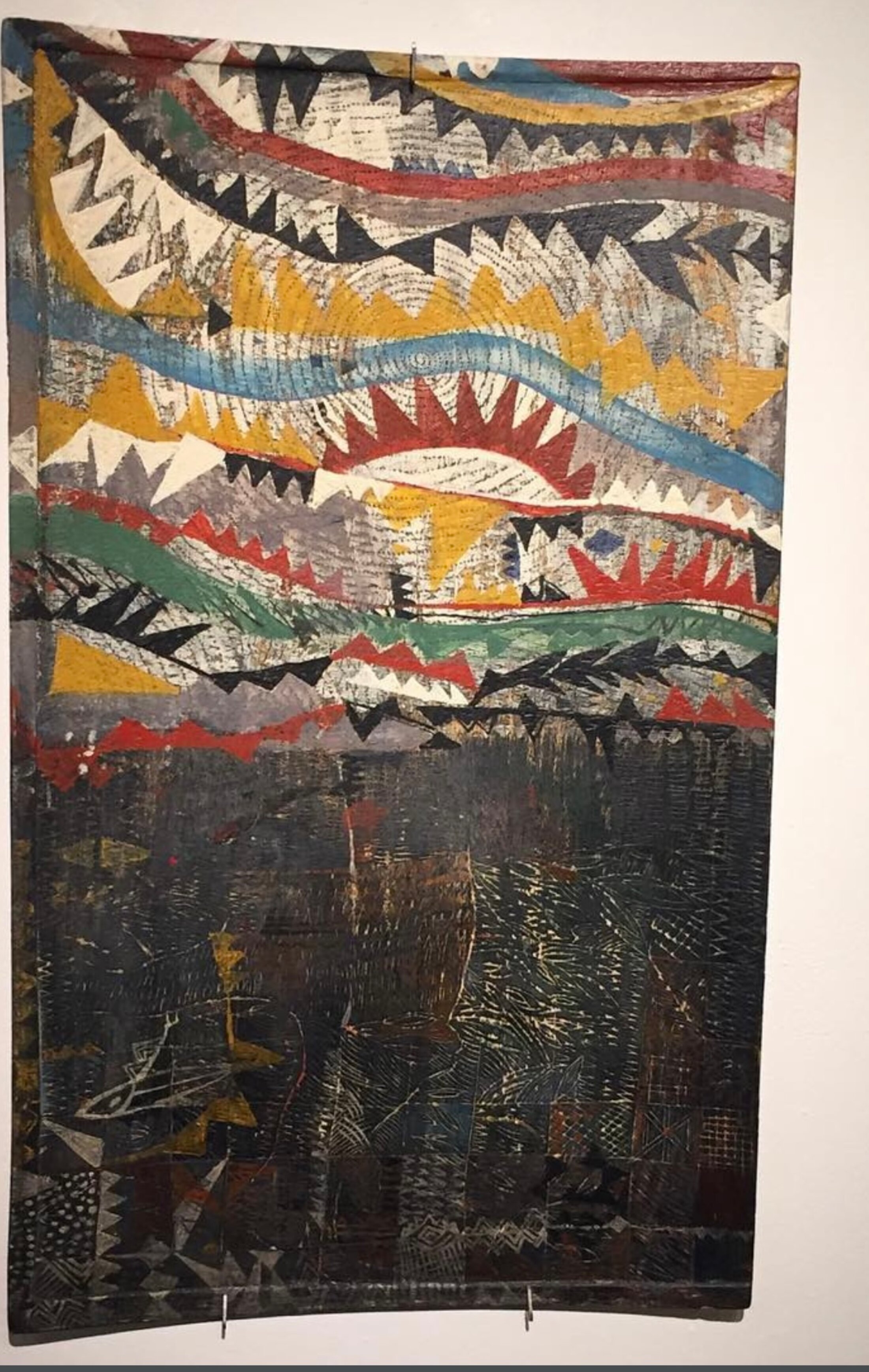

La démarche d’Afi Nayo se joue plutôt d’une indétermination féconde : entre figuration et abstraction, peinture et sculpture, mythologie et réalité, Afrique et Occident, art brut et art contemporain, tradition et modernité, artisanat et beaux-arts, etc. C’est ainsi qu’elle utilise le bois comme support de ses images, après l’avoir évidé soigneusement afin de le rendre apte à être gravé, à l’aide d’un cutteur ou même d’un outil de chirurgie dentaire en guise de gouge, pour mieux exercer sa pyrogravure insolite. Afi Nayo renoue, sans doute, avec un geste pictural intemporel et quasi organique, renvoyant tout autant aux pratiques rituelles de scarification des peaux noires ou à celles des peintures pariétales incisées sur les parois des grottes, qu’à la contemporanéité des œuvres de Miquel Barceló.

Agrandissement : Illustration 4

Le geste d’inciser ne confère-t-il pas à ses œuvres un caractère ancestral, incarné, presque archaïque ? A rebours d’une peinture narrative, son art se joue de l’opacité de l’image, et ses peintures n’ont rien d’une surface plane, unie, sans nulle aspérité. Ne prennent-elles pas souvent l’allure d’écritures cunéiformes ou pictographiques trouvées sur des tablettes mésopotamiennes ? Ces productions suggèrent, alors, infiniment mieux la profondeur de l’Afrique comme terre de préhistoire à la présence brute, que n’importe quelle peinture réaliste, fut-elle portraiturée, façon « afrodescendante ».

Agrandissement : Illustration 5

En incisant ses œuvres, la peintre réactive une forme d’écriture ancienne, pré-signifiante, dont la racine du mot « écrire » conserve encore la trace. Sker signifie gratter, inciser, et par extension a pu donner la racine de Scribe (SKRÌBh ) à l’origine des mots peau, écorce, chair, écrire – comme autant de réseaux de significations irriguant l’acte de sa création. Tel un épiderme conservant les marques de notre mémoire ancienne, le bois devient pour la peintre, une matière habitée apte à révéler tous les plis de son intimité poétique. C’est, sans doute pourquoi, les images présentes dans l’œuvre d’Afi Nayo paraissent chargées d’un magnétisme aussi insigne que rare. Elles rejoignent en cela, ce que Maurice Merleau-Ponty écrivait à propos de l’œuvre de Cézanne, avec sa conception de l’image comme « perception primordiale », dans laquelle il n’existe plus de distinction entre le toucher et la vue.

Agrandissement : Illustration 6

Tel un épiderme conservant les marques de notre mémoire ancienne, le bois devient pour la peintre, une matière habitée apte à révéler tous les plis de son intimité. Le psychanalyste Didier Anzieu a montré comment la peau reste ce lieu originaire d’une écriture de l’inconscient, porteur de ces traces sensorielles tactiles que nous apportons tous en naissant. Le « Moi- peau » comme la surface de l’œuvre, apparaît alors comme « une sorte de palimpseste » en forme de parchemin portant les brouillons, les ratures et les marques surchargées d’une « écriture préverbale originaire », et sur lequel s’est inscrit l’empreinte de nos premiers émois qui se survivent en nous.

Agrandissement : Illustration 7

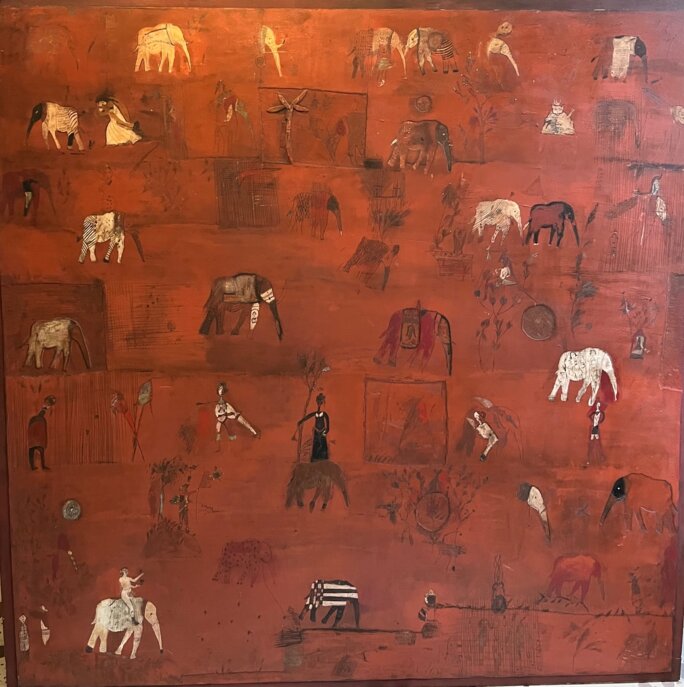

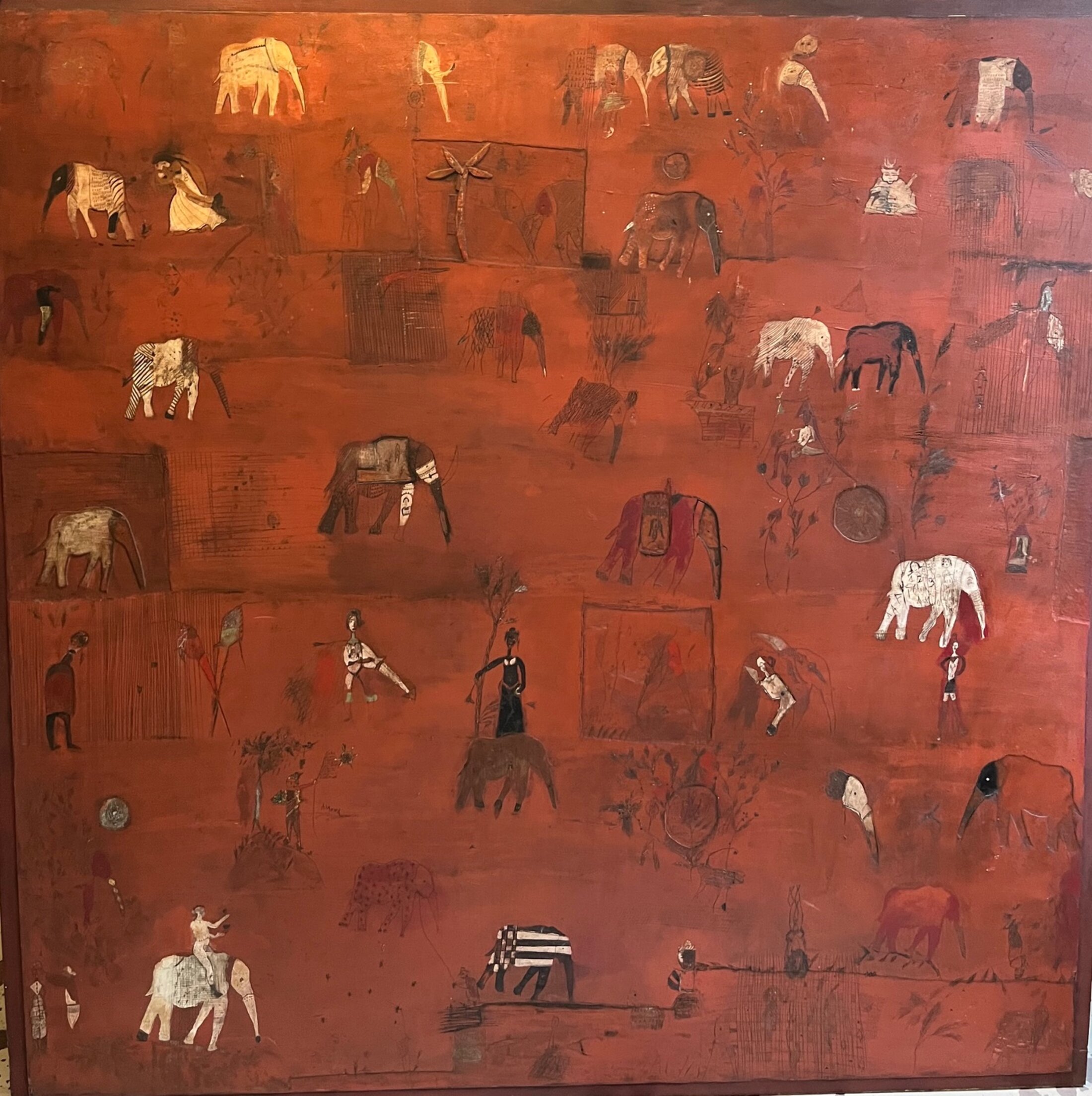

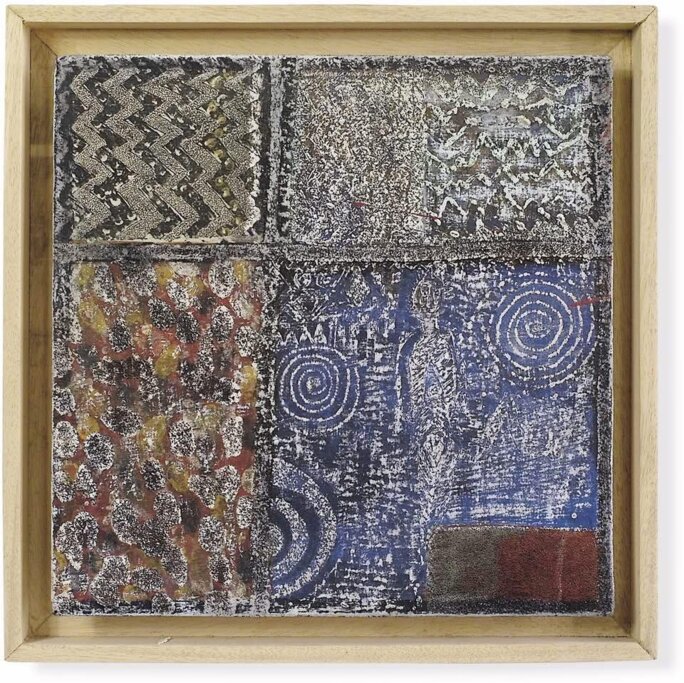

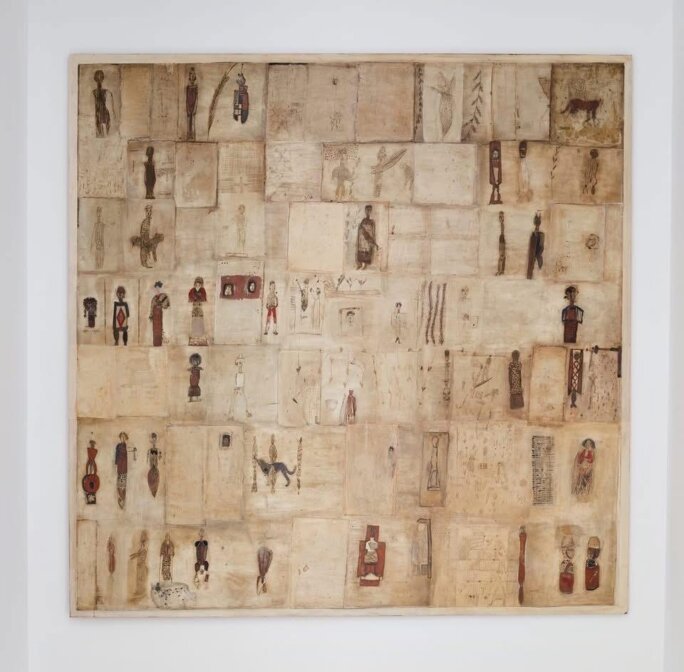

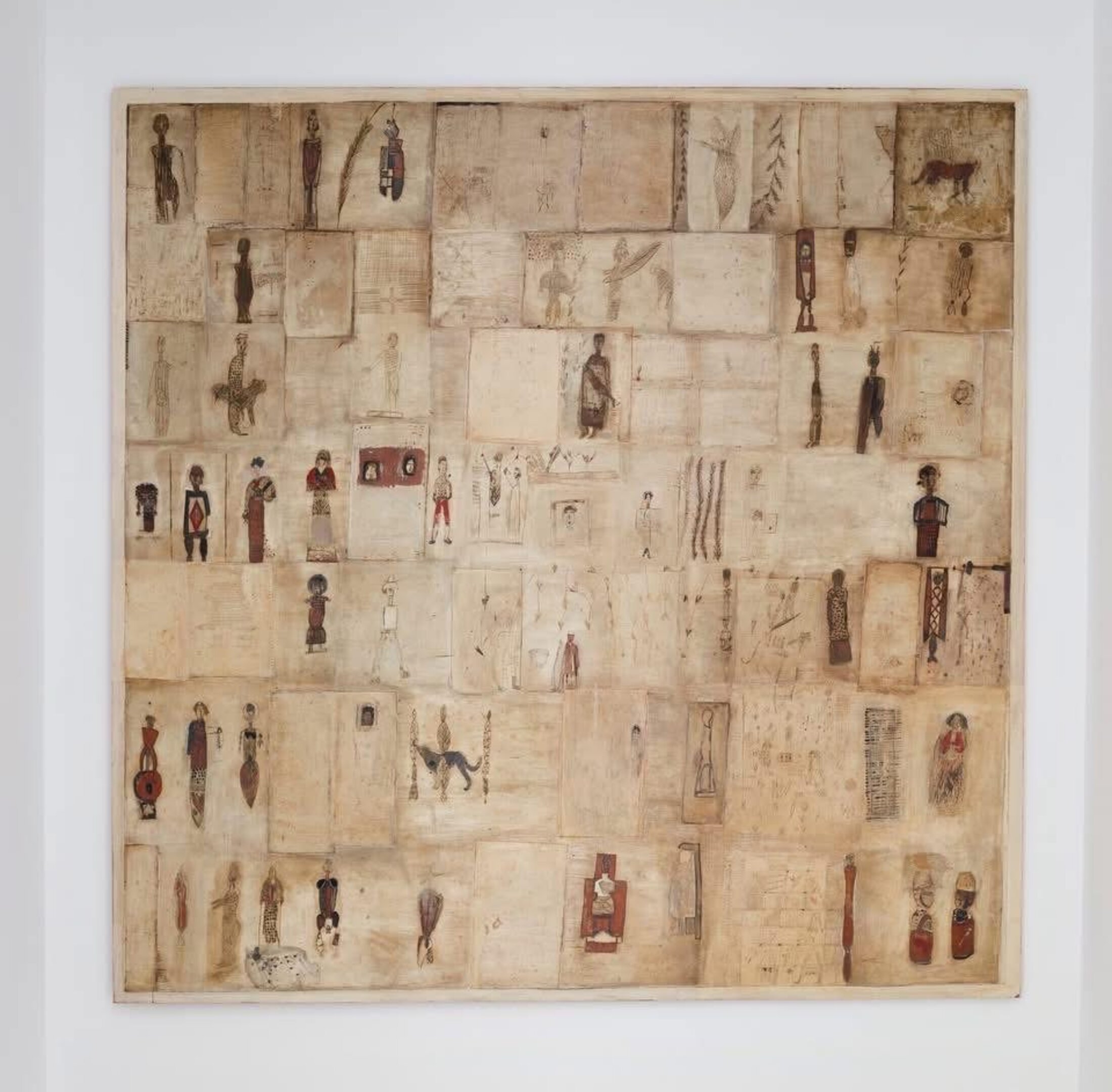

Investissant la partie supérieure gauche de la planche de bois jusqu’à sa partie inférieure droite, la peintre avance sans idée préalable, comme on entame une page d’écriture automatique, en laissant venir des signes et des motifs qu’elle efface, puis recommence au fur à mesure de sa création. Apparaissent, alors, dans un vol de copeaux happés de sa mémoire, tout un chapelet d’images d’une Afrique désormais fantôme : animaux réels, panthères ou léopards, animaux-totems, femmes en prière, soldats pourvus de lances ou de bouclier, masques stylisés, motifs géométriques, fragments de mots ou de poèmes comme autant de messages sibyllins, le tout le plus souvent disposé en mosaïque. De cette apparente anarchie, on pourrait faire une lecture quasi chamanique : les images issues de la transe étant souvent multiples, imbriquées les unes dans les autres, mouvantes et suspendues.

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

Comme le confie l’artiste : « Sans le comprendre pleinement à l’époque, j’ai été initiée très jeune à une forme de spiritualité, à la fois poétique et codée : celle du vaudou qui irrigue encore aujourd’hui mon imaginaire plastique. »

A l’instar des créateurs médiumniques et autres outsiders, majoritairement recrutés parmi ceux des migrants qui ont quitté une culture ancestrale, Afi Nayo semble, ainsi, se réinventer un monde parallèle taillé à la mesure de ses rêves.

Toutefois, si la démarche artistique développée par Afi Nayo s’enracine dans une sorte de temps immémorial communiquant aussi bien avec le geste des arts premiers africains qu’avec celui de l’art brut ou pariétal, elle n’en est pas moins inscrite au plus près des préoccupations contemporaines conscientes des enjeux de l’Anthropocène. La nature, en effet, n’apparaît plus vraiment dans ses peintures, comme un simple décor servant de faire-valoir à une action humaine. Le fond lui-même devient actif, intensif, et peuplé d’images potentielles.

Agrandissement : Illustration 10

Ce jeu de palimpseste où les figures se superposent, s’effacent et réapparaissent au gré d’un regard attentif, coïncide avec la mise en place d’un espace pictural, abolissant toutes formes de hiérarchie, et renvoie de la sorte à l’espoir d’un monde, enfin, libéré de son emprise humaine, trop humaine...

Chaque peinture, privée de centre et de périphérie, ne fourmille-t-elle pas d’une grande variété de détails, ainsi que de multiples saynètes indépendantes les unes des autres, distribuées à la manière d’un patchwork d’espaces, se découvrant au fur et à mesure de la lecture du tableau ? Si bien qu’aucun motif principal ne vient dominer la composition, et témoigne ainsi de cette vision païenne de la nature, où toutes les espèces vivantes sont désormais placées sur un même plan d’égalité, sans qu’aucune ne prétende imposer son diktat ou son outrecuidance - un « antispécisme » esthétique radical et joyeux !

Agrandissement : Illustration 11

Comme le disait l’anthropologue Philippe Descola, à propos de la pandémie de Covid-19, « la crise civilisationnelle que nous vivons, est peut-être l’occasion de remettre en cause les liens que l’homme occidental entretiennent avec la nature et d’imaginer de nouvelles formes de société » - ce que préfigure si poétiquement Afi Nayo dans son œuvre fertile.

https://www.afinayo.com/about