En présentant L’art « dégénéré » : Le procès de l'art moderne sous le nazisme, le Musée Picasso-Paris revient sur la manière dont le pouvoir national-socialiste procéda à une liquidation sans pareille de la modernité culturelle de son temps. Si l’exposition a le mérite de nous rappeler, combien l’intolérance à l’égard de la nouveauté esthétique accompagna l’avènement de ce régime totalitaire, le parti-pris d’un accrochage des plus convenu, le choix des œuvres, le peu de place accordé à « l’art des fous » dans la lecture dépréciative des nazis, entre autres, ne permettent pas au visiteur de mesurer tous les enjeux esthétiques de ce rejet. Et, l’on ne peut pas se satisfaire des explications attribuant l’épuration culturelle de la soixantaine de peintures présentées au Musée Picasso, au fait qu’elles auraient été simplement « porteuses d'une conception du monde menaçant l’idéologie national-socialisme » ; puisque la plupart de ces œuvres ne véhiculent précisément aucun discours explicite, expressément redevable au bolchévisme ou aux autres mouvements de contestation politique.

La diagonale de l’art se propose de questionner en trois épisodes l’origine de cette censure, qui nous concerne encore.

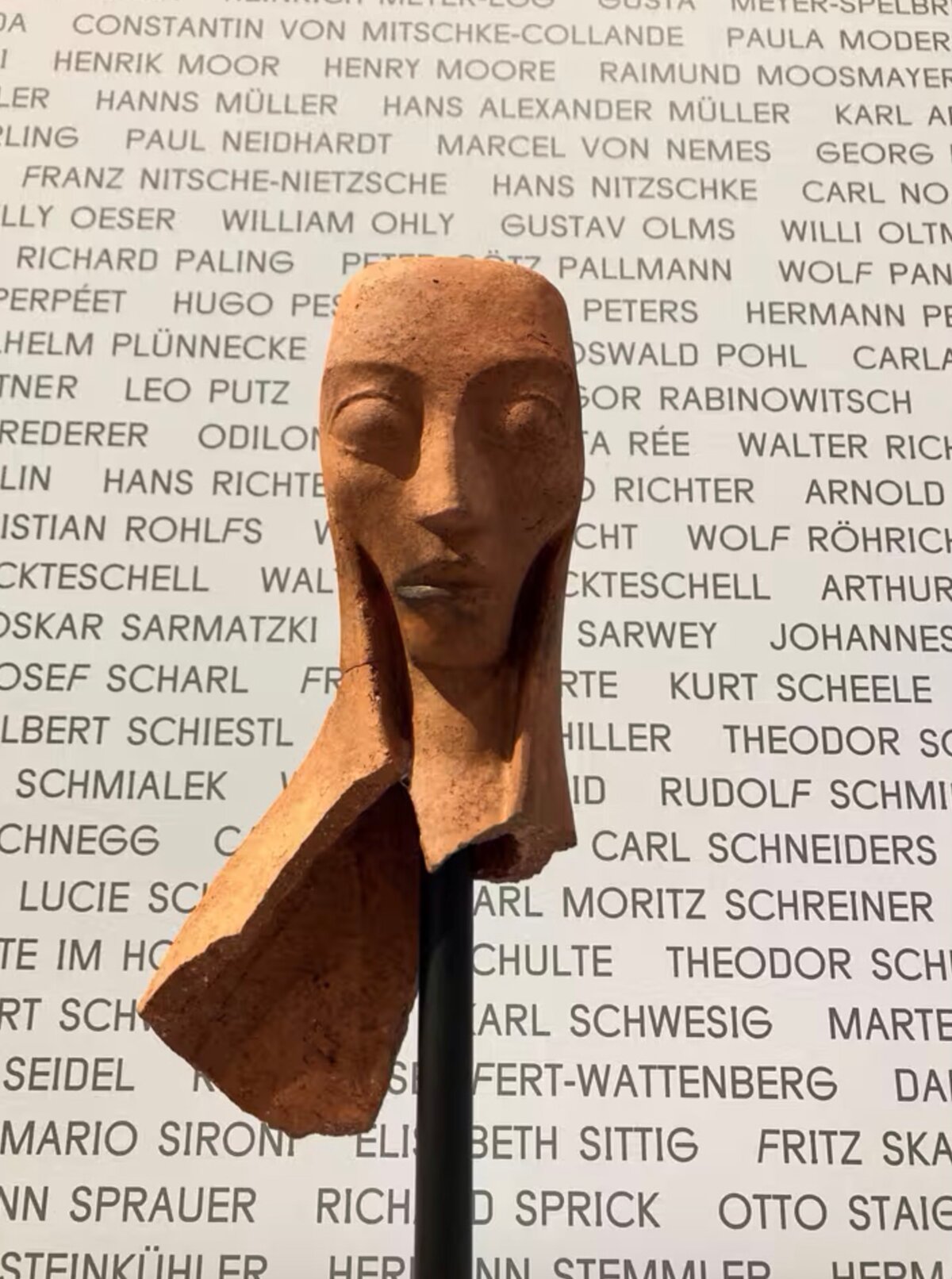

Après tout l’art dégénéré… qu’est-ce c’est ? Quels sont les critères retenus par les idéologues nazis pour justifier la saisie des 20 000 œuvres dans les musées allemands au nom d’une purification délirante de l’art ? Pourquoi les 1400 artistes si différents, dont on peut découvrir la liste des patronymes affichés sur le mur de la première salle de l’exposition sont-ils tombés sous le coup d’une même condamnation pour « dégénérescence » artistique ? Car, si le parcours de l’exposition montre bien la manière dont ces existences furent livrées à la vindictes, insultées, limogées de leurs postes d’enseignants, interdites d’exposer ou de travailler, menacées physiquement, et parfois déportées ou contraintes à l’exil, en revanche il n’explique pas vraiment ce qui était au fondement de cette opprobre que l’on jeta si violemment sur eux.

Agrandissement : Illustration 1

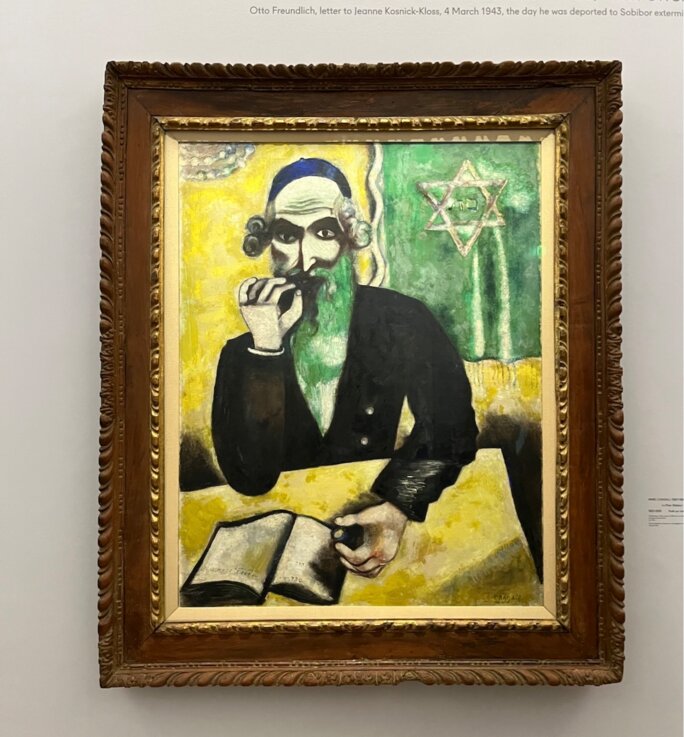

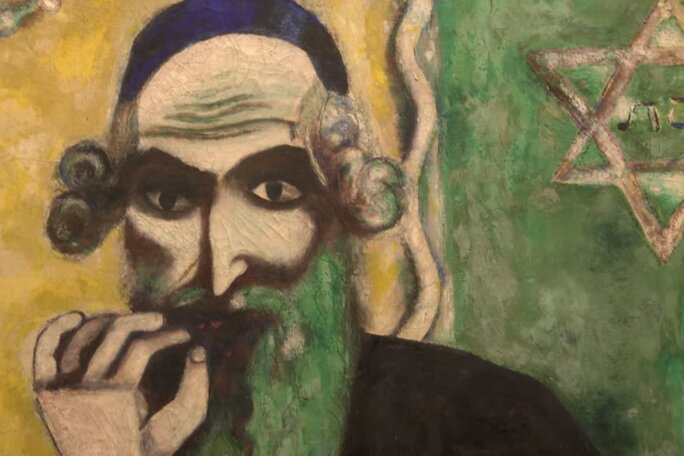

Par ailleurs, il serait également faux de penser que la plupart des œuvres qu’on décrocha des musées pour les vendre, les spolier ou carrément les brûler, le furent en raison de la judéité de leur auteur. Sur les 112 artistes exposés à la fameuse exposition d’art généré de Munich en 1937, seuls six d'entre eux étaient juifs. Certes, la haine dont l’art juif faisait l’objet était sans contexte l’une des plus manifeste. Elle est illustrée par le sort que les tenants du troisième Reich réservent notamment à la peinture de Marc Chagall, La Prise (Rabbin) présentée dans la 4ème salle de la visite. La toile est confisquée en 1933, par les nazis, en tant qu’incarnation de la culture juive, tant par son sujet que son auteur. Elle est même traînée dans les rues de la ville flanquée du message : « Vous qui payez des taxes, vous devriez savoir où votre argent est dépensé. »

Agrandissement : Illustration 2

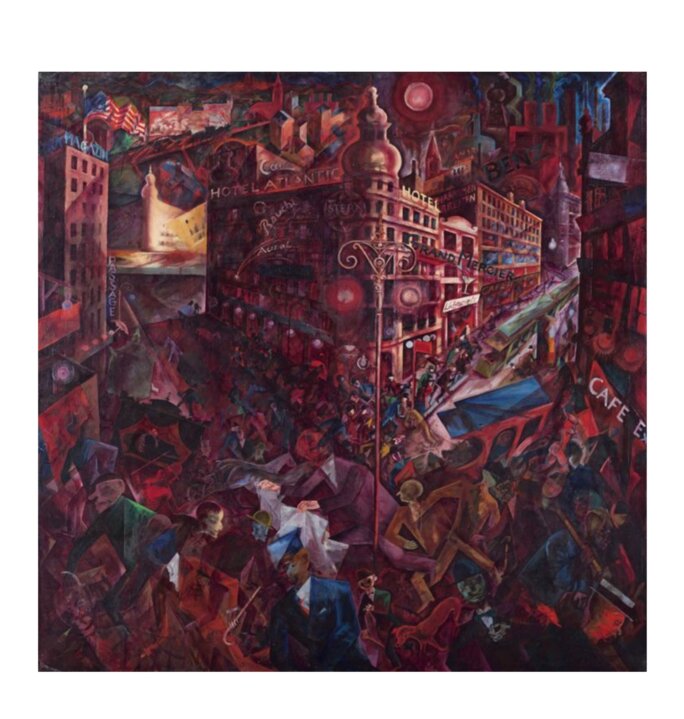

Toutefois, bien plus nombreux sont les créateurs rejetés en raison de leur adhésion ou de leur sympathie aux idées communistes, « bolcheviques » à l’instar de George Grosz dont on peut découvrir l’extraordinaire « Métropolis » dans la salle 2. Mais, là encore il serait simpliste d’attribuer la répression dont ces artistes furent les victimes à leurs seules idées politiques. D’ailleurs, s’il est facile de repérer aisément, « l’ennemi » idéologique dans l’art lorsqu’il se communique par le langage à travers un texte romanesque ou un essai intellectuel, il reste beaucoup plus difficile de le reconnaître dans des œuvres plastiques ou musicales. D’où la difficulté de fonder clairement des critères d’exclusion pour des ouvrages sans contenu manifeste. On comprend, pourquoi l’ordre chronologique des épurations successives qui affectèrent l’ensemble des arts sous le nazisme, débutèrent par l’autodafé des 25 000 livres brûlés à Berlin le 10 mai 1933 ( parmi lesquelles des œuvres de Sigmund Freud ou de Karl Marx ) pour être suivie par le programme d’interdiction des créations d’art plastique de 1937, et se poursuivirent en 1938 par l’exposition sur la « musique dégénérée » à Düsseldorf.

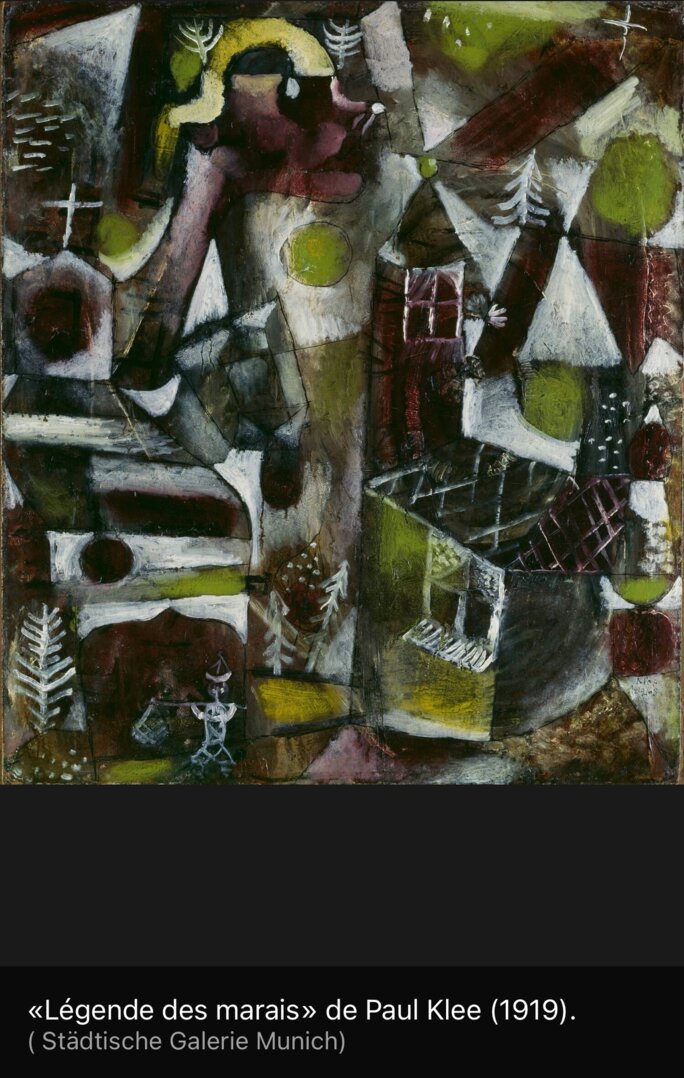

Agrandissement : Illustration 3

Car, si les écrivains et les penseurs ont été réprouvés en raison de leurs idées (marxisme, pacifisme, cosmopolitisme, psychanalyse…), les autres arts le furent principalement pour leur style. Et le caractère subversif des œuvres d’art plastique comme celui des compositions musicales, relève avant tout de leurs originalités formelles, bien plus que de leurs messages explicites. Si la peinture de par sa dimension imagée reste encore susceptible de communiquer parfois des sujets ou des thématiques pouvant servir de prétextes à la censure ou à la polémique (sexualité, métissage…), la composition musicale, hormis celle qui s’accompagne d’un texte, apparait bien plus comme une création dans laquelle la formalisation prime sur une éventuelle signification. Les nazis ne s’y tromperont pas en condamnant notamment la musique atonale et l’art des différentes avant-gardes, reconnaissant ainsi que le caractère subversif d’une œuvre d’art se manifeste moins par ses messages, que par la singularité de sa liberté formelle.

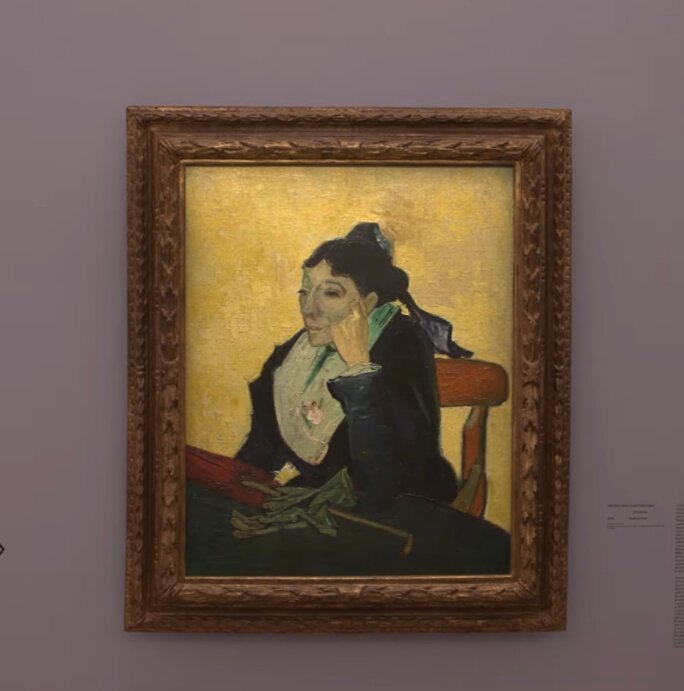

Il ne reste plus qu’à chercher pourquoi les caractéristiques formelles de ces œuvres purent susciter autant la stigmatisation. Et, la question se complique, encore, lorsqu’on constate que toutes ces créations relèvent d’une diversité impressionnante de styles appartenant aux différents courants des avant-gardes de la modernité ( expressionnisme, futurisme, fauvisme, cubisme, surréalisme, dadaïsme, abstraction, constructivisme ), et également à des œuvres antérieures à ces courants, comme celles de Van Gogh.

Agrandissement : Illustration 4

Lorsqu’on sait que le commissaire Johan Popelard, conservateur au Musée Picasso n’a pu réunir qu’une soixantaine de travaux, alors que l’exposition de Munich en comptait dix fois plus, on mesure immédiatement la difficulté à définir clairement une « catégorie » artistique, baptisée art dégénéré.

Afin de mieux comprendre ce qui pouvait susciter le rejet de toutes ces pièces aussi différentes les unes des autres, il faut distinguer sûrement deux niveaux du ressort de cette détestation.

Le premier concerne le caractère chaotique de cette diversité culturelle qui se manifeste à travers une multiplicité de styles disparates et contradictoires, témoin aux yeux des nazis d’une perte d’unité et une décomposition anarchique de la culture allemande.

Le second aspect du rejet stylistique s’instaure au niveau de chacune des œuvres exposées, par une évaluation faite à l’aune de critères empruntés à tout un registre de notions issues d’une biologie médicale délirante - le tout sur fond d’un vitalisme arrimée à la prétendue pureté de la race allemande.

La décadence culturelle

Agrandissement : Illustration 5

Car pour les idéologues du national-socialisme, la diversité des styles présents au sein de l’art moderne, loin d’exprimer une vitalité quelconque, témoigne bien plus d’une véritable maladie culturelle. Celle de la décomposition, de l’impureté, du métissage, et de la désorientation d’une culture qui doit compenser son vieillissement, sa faiblesse et la perte de son identité, en allant puiser sa vitalité dans des influences étrangères - au lieu de se ressourcer à ses propres racines et à ses traditions. Pour les tenants Troisième Reich, ces signes de décadence culturelles se retrouvent, d’ailleurs, sur le plan biologique avec une multitude de symptômes de dégénérescence d’une Allemagne en proie à la baisse de la natalité, au poids toujours plus couteux des malades pour la société, à homosexualité croissante, aux mélanges raciaux en hausse, à la perte de l’instinct racial, etc.

Cette société ne se présente-t-elle pas, alors, à l’image de l’exposition d’art dégénéré comme un véritable capharnaüm d’œuvres aux formes diverses, contradictoires, hétéroclites, impures ?

Qu’y a-t-il de commun, en effet, entre la violence chromatique du tableau d’Emil Nolde (L’entrée du Christ à Jérusalem ), les formes éclatées de la Metrópolis de George Grosz, les personnages anguleux d’Ernst Kirchner dans sa Rue à Berlin, l’abstraction des toiles Vassily Kandinsky, le portrait de l’arlésienne de Van Gogh avec ses harmonies criardes, et ses formes empâtées cernées de noir, ou encore l’univers magique et infantile de Paul Klee avec sa Légende du marais ? Ces cinq peintures que l’on peut découvrir dans la seconde salle de l’exposition, ne développent-elles pas des caractères formels totalement contradictoires, hétérogènes en constituant un assemblage dysharmonique qu’on pourrait croire de bric et de broc ?

Agrandissement : Illustration 6

Bien plus, chacune des œuvres peuvent mélanger, elles-mêmes, des éléments de styles composites témoins tout autant de la confusion à la fois psychique de leur auteur que du chaos culturel qui l’inspire. C’est le cas, entre autres, de la toile de George Grosz qui relève simultanément d’une facture expressionniste par ses déformations angulaires, de l’esthétique cubiste avec ses plans superposés d’immeubles géométriques, tout en étant fauviste par ses coloris, et enfin participant du futurisme par son exaltation de la vitesse !

De même, les dadaïstes et les surréalistes (absents de la présente exposition), n’avaient-ils pas également érigé en principe de création, cette capacité d’associer des éléments totalement hétérogènes dans leurs œuvres ? Ne revendiquaient-ils pas ce quiproquo de signes dissonants que ce soient dans leurs poèmes par des associations incongrues d’idées en tout genre ou par des créations plastiques en forme d’assemblages d’objets et de motifs hétéroclites ? Ne prônaient-ils pas le collage ou le cadavre exquis comme nouveaux paradigmes d’une esthétique résumée dans la formule célèbre de Lautréamont : « Beau comme la rencontre fortuite d’un parapluie et d’une machine à coudre sur une table de dissection » ?

C’est d’ailleurs cette incohérence traversant autant les œuvres que la totalité culturelle à laquelle elles appartiennent, qui caractérise l’incroyable mise en scène de l’exposition organisée par les commissaires de l’exposition d’art dégénéré de Munich. Son caractère chaotique doit faire écho autant au désordre du musée d’art moderne reflet du chaos de la société décadente, qu’au désordre de la grande ville cosmopolite épicentre nerveux de cette culture malade ; à l’image de la Metroplis peinte par Grosz mi-berlinoise mi-new-yorkaise, où se condense l’effervescence confuse des hommes déracinés et désorientés.

Agrandissement : Illustration 7

De fait, l’exposition « Entartete Kunst » qui circulera comme un véritable barnum à travers toute l’Allemagne, mimera ce même désordre. Les œuvres sont exhibées pêle-mêle dans une présentation volontairement saturée, cacophonique. L’exposition est très mal organisée. La circulation y est pénible, l’accrochage est une insulte à la muséographie. Les images en noir et blanc qu’il reste de l’époque montrent un véritable capharnaüm où la foule se déplace malaisément, silencieuse et crispée. Les œuvres ne sont-elles pas disposées n’importe comment sur des cimaises de fortune, parfois à touche-touche, en s'entrechoquant, certaines à l’envers ou de travers ? Sur les murs, des cartels imprécis relaient des mots haineux et des slogans violents, destinés à décrédibiliser les artistes, les insulter, les ridiculiser, les livrer à la vindicte populaire. Il s’agit de suggérer par-delà le contenu et la forme même de chacune des œuvres, que cet art est l’expression d’une culture dangereuse parce qu’elle prolifère de manière anarchique, à la manière d’une maladie dégénérative. Le message est simple : danger d’infection. Car ces œuvres se multiplient, se métastasent, pullulent, envahissent et saturent l’espace de la culture nationale, et finissent par pervertir les subjectivités, engendrant elle-même une société dégénérée. Danger de submersion, car ces œuvres-là qui nous envahissent, si on les fréquente trop, si on les regarde trop, si on les laisse agir et proliférer, vont finir par contaminer la noblesse de l’âme allemande ! Bien plus, la saturation de nos musées, de nos villes, de notre population, met en danger la pureté même de notre race. Voilà le message de la muséographie de cette exposition, autrement plus efficace que le commissariat, pour le coup aseptisé et dévitalisé de l’actuelle exposition au Musée Picasso.

Nous publierons dans deux autres épisodes, les autres enjeux cultuels de la critique nazie de l'art dégénérée, et la place de "l'art des fous" ( insuffisamment mise ne valeur par l'exposition actuelle ) dans la dénégation de la modernité.

Agrandissement : Illustration 8

https://museepicassoparis.fr/fr/lart-degenere-le-proces-de-lart-moderne-sous-le-nazisme