Avec ses dizaines de milliers visiteurs annoncés, ses 178 exposants, dont 42 français, et 43 éditeurs – venus de 33 pays, le tout réparti sur 21 000 m², Paris Photo est bien devenu le leader des foires photo dans le monde. Outre la qualité des propositions esthétiques et la diversité offerte par cette 28ème édition, c’est un étrange vertige qui semble, parfois, saturer le regard, jusqu’à le suturer devant la multiplication des images. Le « Stupéfiant image », la formule d’Aragon n’a jamais été aussi juste !

Agrandissement : Illustration 1

N’est-on pas saisi par leur mise en abîme incessante, au travers d’un art de plus en plus codé, autoréférencé, et pourtant traversé de nouvelles expérimentations plastiques et autres lignes de fuites improbables, à l’instar de celles offertes par l’art brut d’un côté et par les vertiges du digital de l’autre, ou par l’entrée en force des galeries arabes et sud-américaines notamment ? Rarement la phrase d’André Rouillé qui vient de nous quitter au printemps dernier, n’avait semblée aussi prémonitoire : « le chaos a envahi la surface du visible et bouscule l’ordre esthétique d’hier, c’est le chaos des esthétiques aberrantes qui se répandent par les flux ininterrompus d’images ». Plus que jamais, le critique comme le spectateur doit s’efforcer d’opérer des « coupes » dans ce tumulte étrange, afin de pouvoir (entre)voir un peu de consistance sensible. Un chaos dont Deleuze définissait ainsi les caractéristiques qui peuvent tout autant s’appliquer aux « mouvements aberrants » de ce nouveau régime des images qu’à notre schizophrénie contemporaine : « Ce qui caractérise le chaos, en effet, c’est moins l’absence de déterminations que la vitesse infinie à laquelle elles s’ébauchent et s’évanouissent… »

Agrandissement : Illustration 2

La photographie a plutôt bien survécu aux innovations numériques, et à l’émergence des réseaux sociaux, survenues depuis les années 2000, en se recentrant notamment sur trois attitudes notoires :

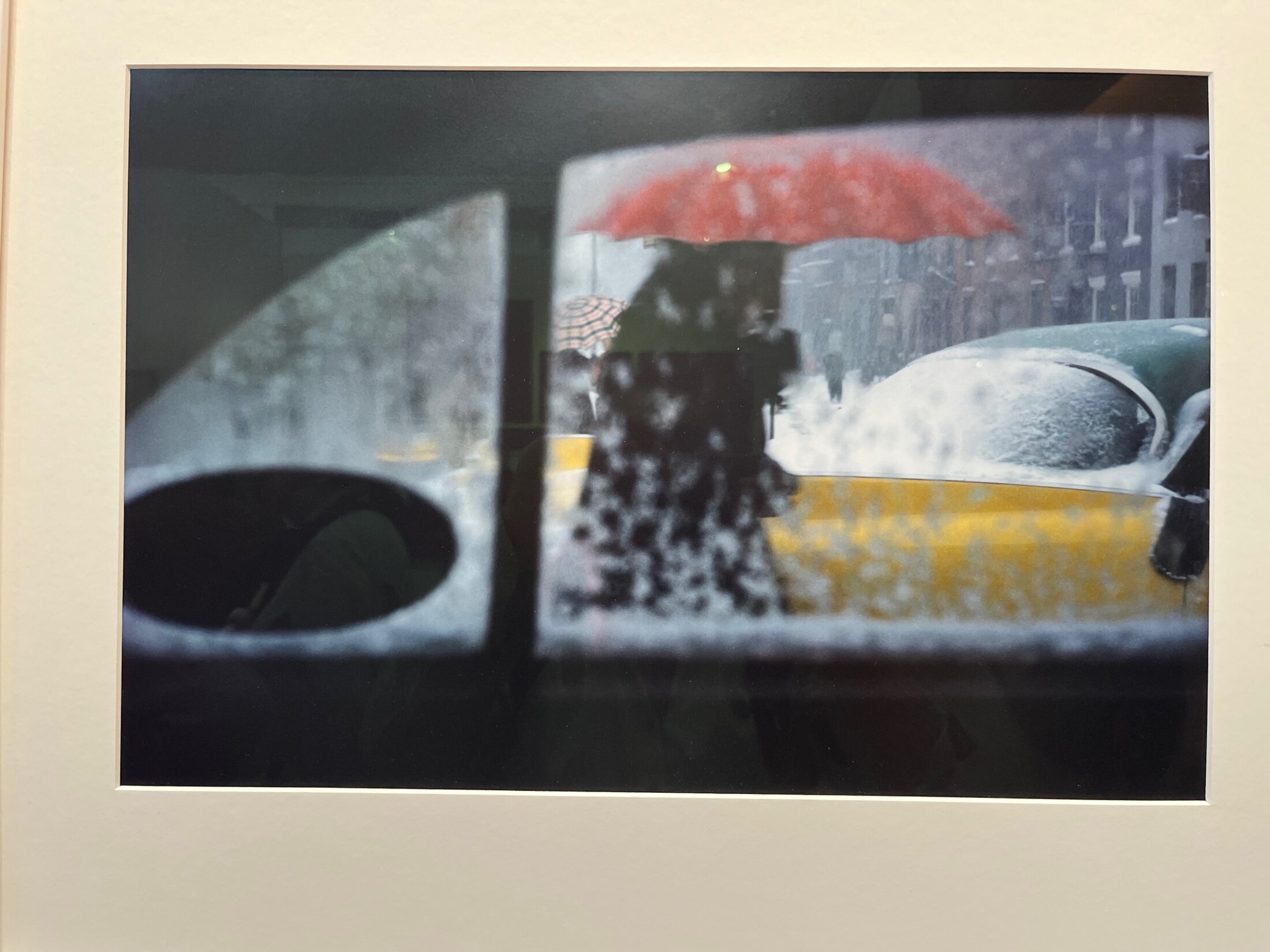

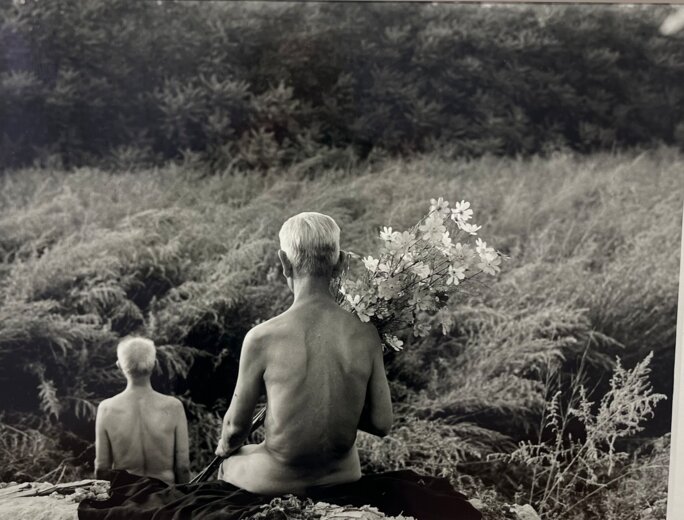

- L’attachement au réel et à une photographie qui témoigne encore du monde, notamment au travers de l’image comme « empreinte » indissociable de l’argentique.

- La référence nostalgique en forme de reterritorialisation quasi fétichiste à un âge d’or de la photographie incarné, notamment, dans la période de l’entre-deux-guerres, par le trio indéboulonnable : Brassaï, Kertész et Man Ray, (toujours présent à Paris Photo). La persistance de l’argentique et des techniques anciennes de la photographie est à cet égard éloquent !

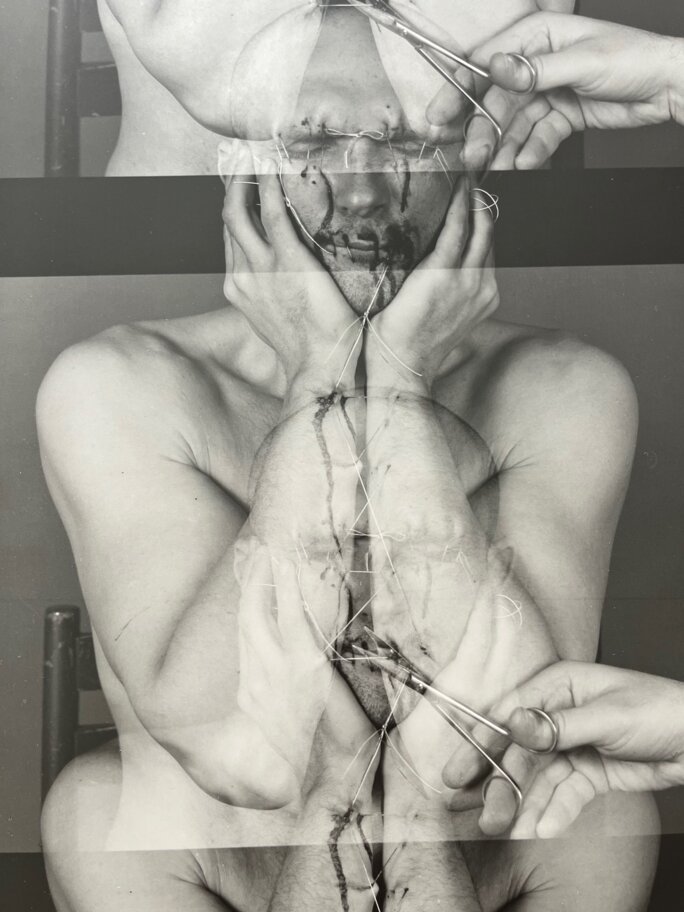

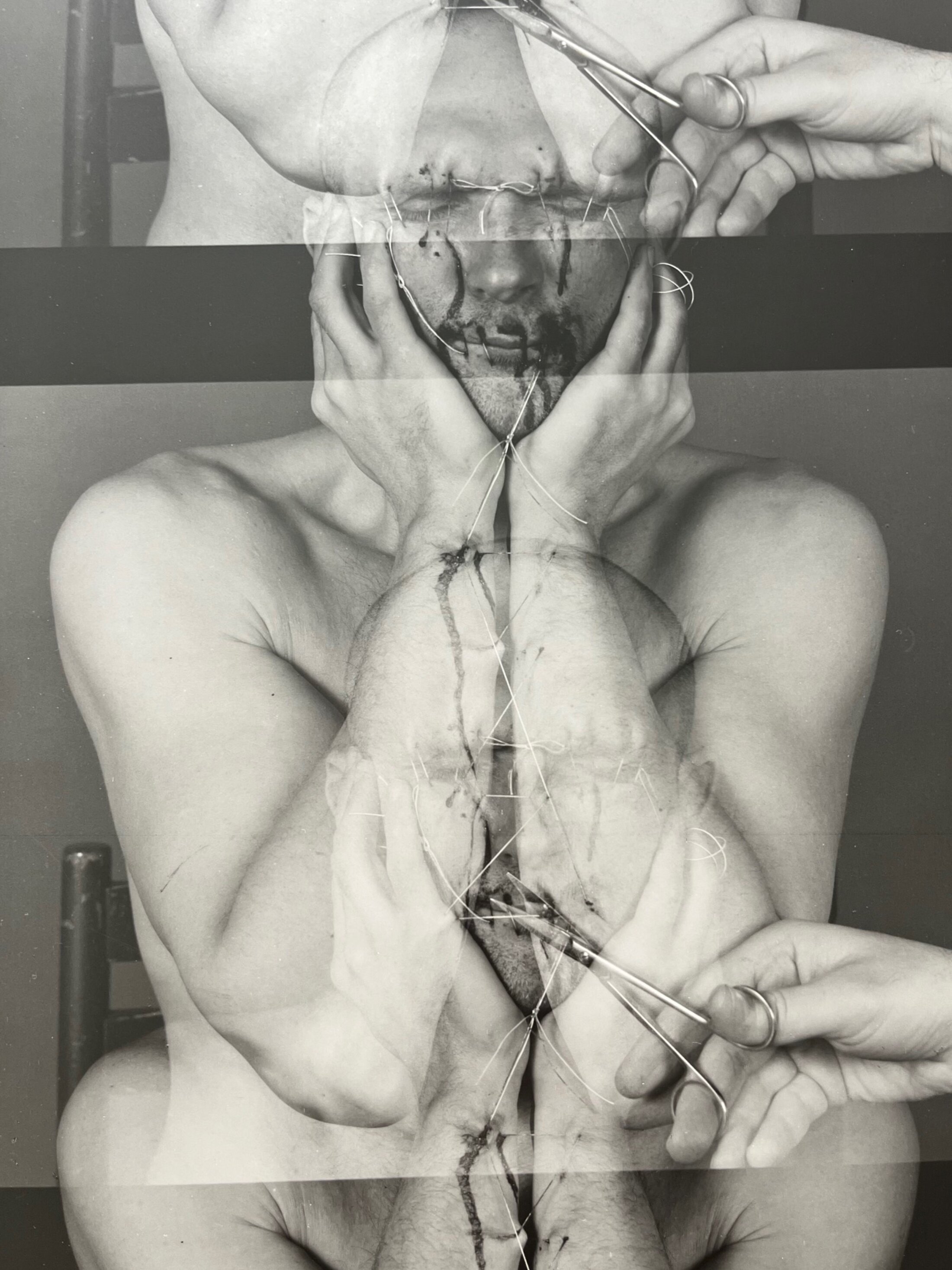

- Et enfin, une pratique beaucoup plus aventureuse de l’expérimentation à tout va comme dans les pratiques photographiques de Jeff Cowen, Antoine d’Agata ou Thomas Barrow…

Agrandissement : Illustration 3

La consécration de Sophie Ristelhueber

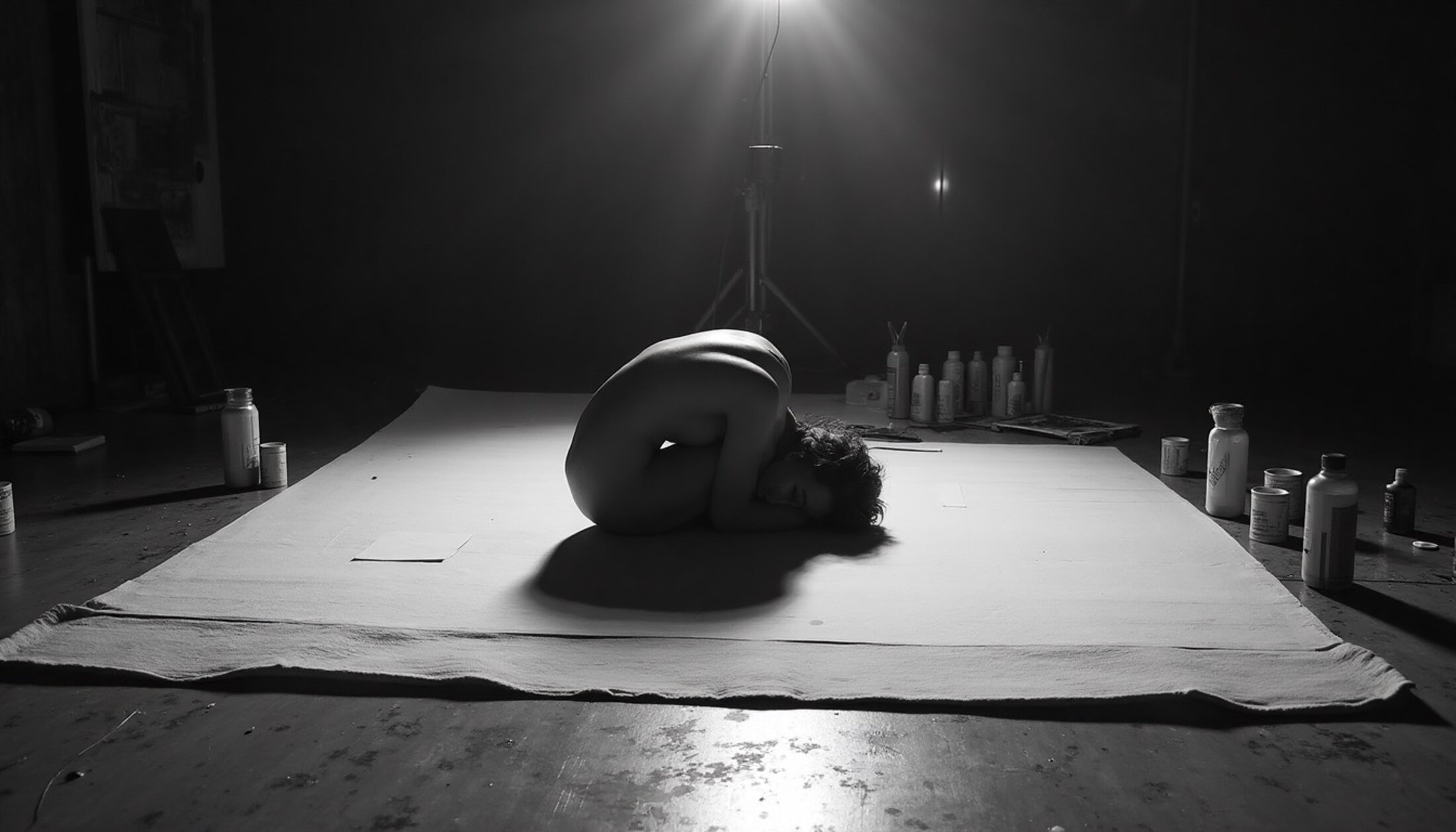

En réaction à une photographie de la transparence dominant le champ de l’image numérique, avec son obsession du « lisse » et des corps retouchés, la mise à l’honneur de Sophie Ristelhueber sur le stand de la galerie Poggi est un choix tout-fait pertinent. Le mur de 40 mètres composé des tirages de tailles différentes, pour récompenser cette immense artiste, semble ainsi compenser l’arrivée en masse du secteur consacré à la photo numérique, l’art génératif et celui de l’IA avec le secteur digital, et ses images souvent aussi diaphanes que convenues.

Agrandissement : Illustration 4

En regardant, les immenses formats de Ristelhueber, comment ne pas penser à la guerre en Ukraine et au conflit à Gaza ? A l’heure des images générées par des intelligences artificielles, l’œuvre de la photographe française continue de perpétuer une exigence de fidélité au monde exercée par son art. En s’enracinant dans une pratique du terrain, des faits «réels», et en emportant son objectif là où la terre saigne et se plisse sous le poids des guerres ou des dérives de l’Anthropocène, la photographe se fait la sismographe d’un monde en proie aux électrochocs incessants... Si nombre de photographes contemporains se détournent du réel, et du politique, au profit d’une préférence croissante pour « l’allégorie » ( sous l’influence du numérique), certains photographes comme Ristelhueber, perpétue ce parti pris de « l’empreinte » inhérente à la photo argentique - pour reprendre les mots d’André Rouillé.

Agrandissement : Illustration 5

Le faux dilemme de l’empreinte et de l’allégorie

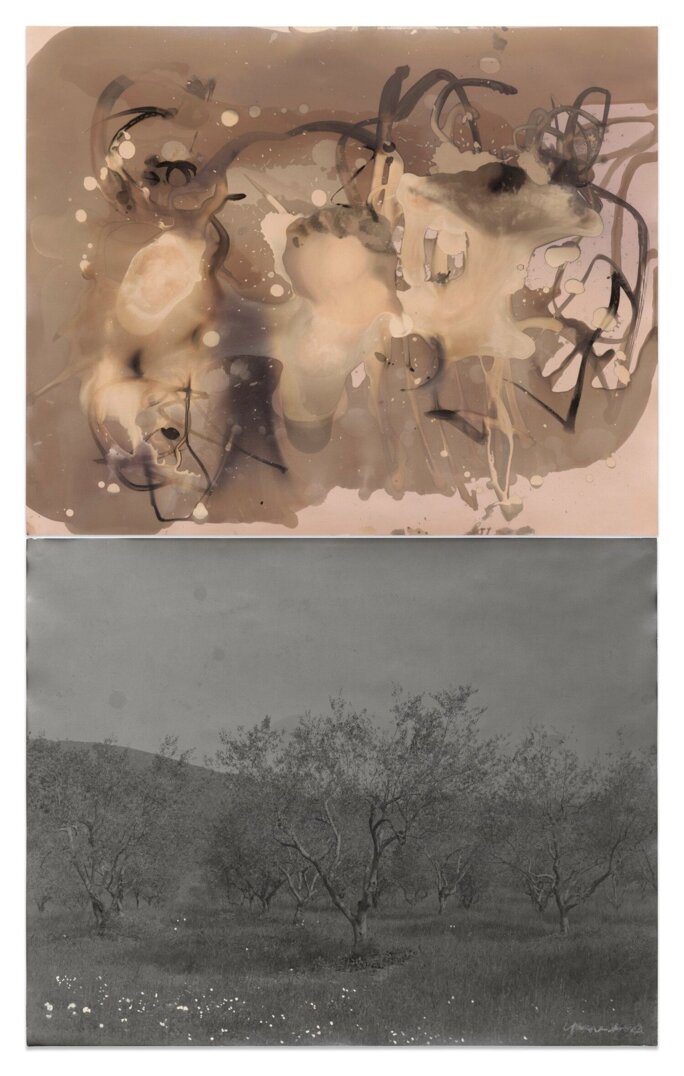

Mais le dilemme n’est peut-être pas seulement de choisir entre la fidélité au réel où l’affranchissement de toute attache au monde. Nombre d’artistes utilisent la photographie, non pour décrire les choses, mais pour « chercher une profondeur ». Fidèle à sa passion pour le motif du paysage, un artiste comme Jeff Cowen, par exemple, arpente depuis plus de trente ans de nombreux paysages pour percer l’énigme de l’image. Il tente de créer une photographie qui se rapproche de l’art pictural. De fait, il est à la fois photographe et peintre de par sa confrontation permanente à la matière de l’image, à l’émulsion photographique, aux sels argentiques, qui rapproche son travail de la peinture dans son projet de révéler et de réinventer le réel.

Agrandissement : Illustration 6

Les problèmes que le photographe rencontre sont souvent ceux auxquels le peintre se confronte aussi. Ne sommes-nous pas dans une société qui est repus, jusqu’à la saturation d’une consommation incessante d’images aussi indigestes que superficielles ? Ces fameux clichés dont Deleuze dit qu’ils recouvrent la trame de notre perception usuelle, et dont le photographe comme le peintre doit savoir se défaire. C’est peu dire que nous sommes traversés par des images, et qu’il devient de plus en difficile de s’arrêter sur quelque chose. Cela nourrit les inquiétudes des parents, et des pédagogues soucieux d’arracher leurs enfants à la puissance addictive des images devenues numériques. Dans l’envahissement de la planète par cet impérialisme visuel et audiovisuel réduisant toute réflexion critique à un état de servile hébétude, il est important de rappeler que la photographie a d’abord historiquement contribué massivement au rêve d’une distribution démocratique de l’image, délaissant sa puissance poétique en faisant accroire à sa facilité de création.

Agrandissement : Illustration 7

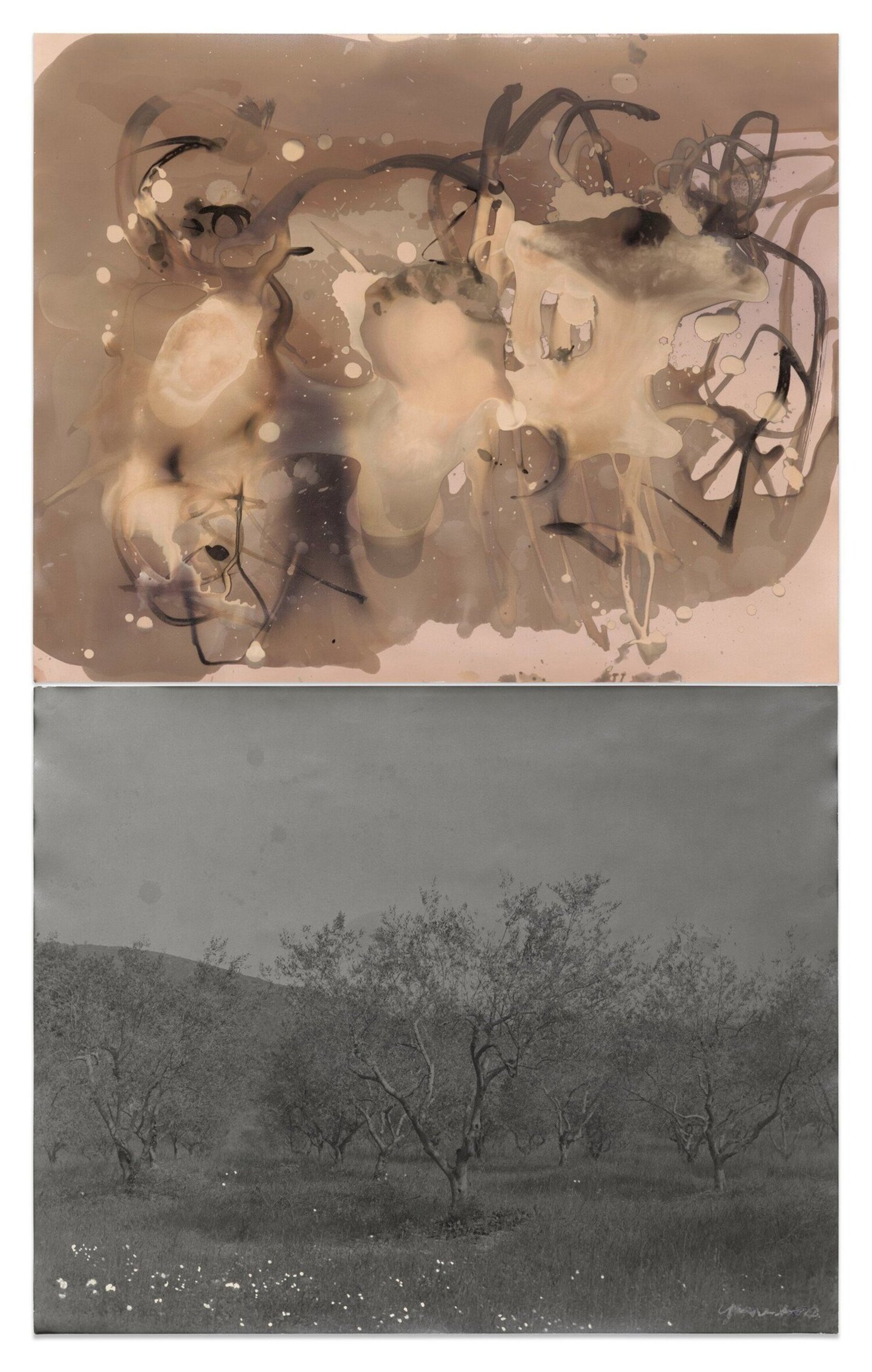

Entre la photographie, la peinture, et la poésie l’inimitié fut tenace, mais paradoxalement féconde dans la mesure où elle permit de mieux cerner les combats à venir. La médiocrité actuelle qui envahit les écrans de selfie, et de like, sur fond d’un narcissisme insondable, n’était-elle pas, déjà, annoncée par Baudelaire se plaignant de « l’universel engouement » pour la photographie avec son « caractère de l’aveuglement et de l’imbécilité » ? La pratique de la photographie est restée longtemps majoritairement empreinte de ce caractère rédhibitoire que Mallarmé imputait à la forme usuelle du langage : celui d’être un « universel reportage » ou un « numéraire facile et représentatif ». A l’instar des poètes, ils étaient peu nombreux les photographes osant s’attaquer à cette idéologie de la représentation qui dominait l’image photographique. Depuis des francs-tireurs de la photographie comme Antoine d’Agata ou Thomas Barrow, ils deviennent beaucoup plus nombreux les photographes qui expérimentent et tentent « de pervertir et détruire les perspectives qui polluent les normes du langage photographique. »

Agrandissement : Illustration 8

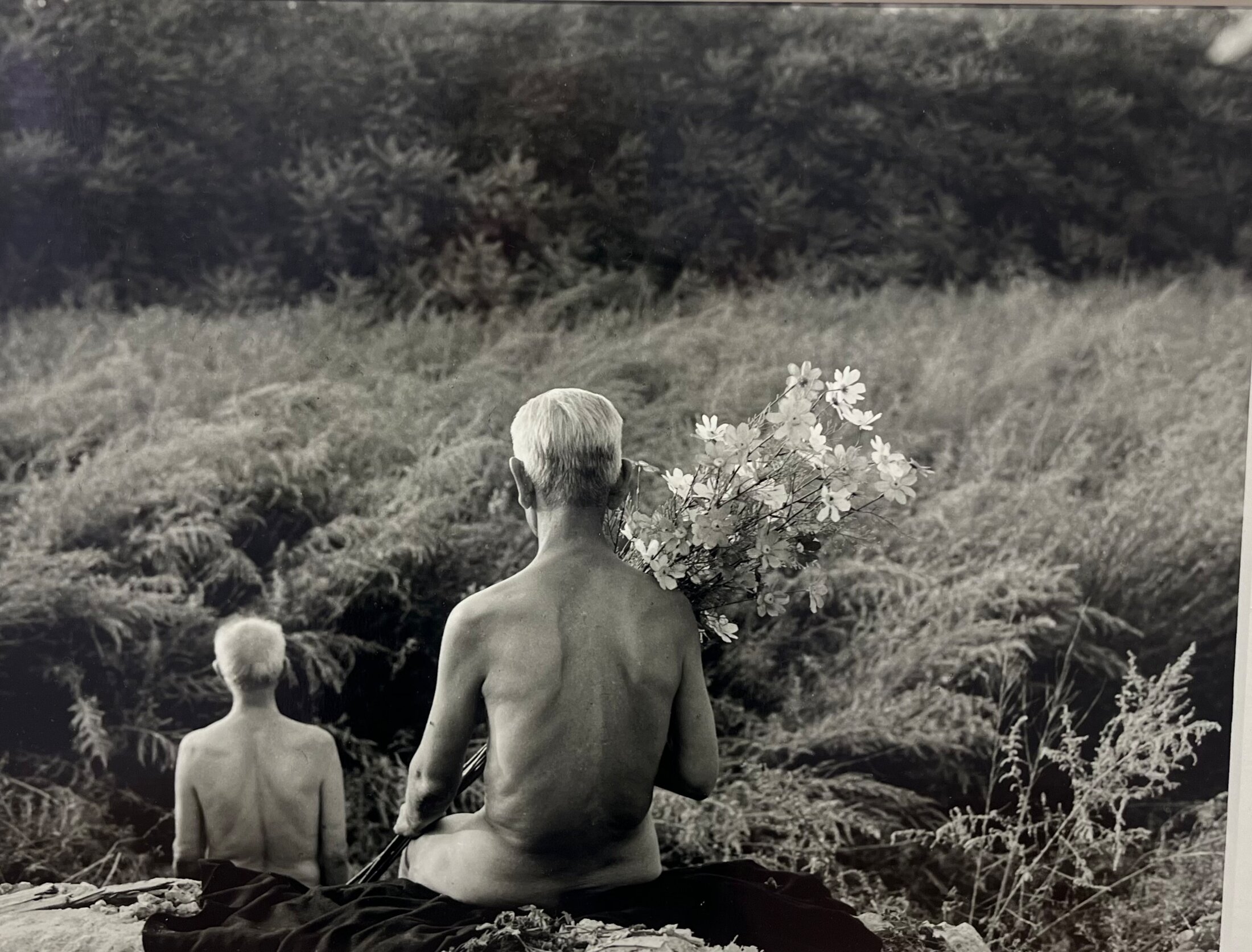

En 2011 lors d’une rencontre avec des collégiens, le grand photographe Jean-Luc Tartarin s’efforça de faire comprendre aux élèves présents les différents sens que peut revêtir l’image. Pour lui, il existe avant tout deux types d’images : celles qui sont faites pour être consommées rapidement et celles qui impliquent un vrai travail artistique, réalisées pour traverser le temps.

Agrandissement : Illustration 9

La photographie à l’épreuve du temps, l’exemple de Jeff Cowen

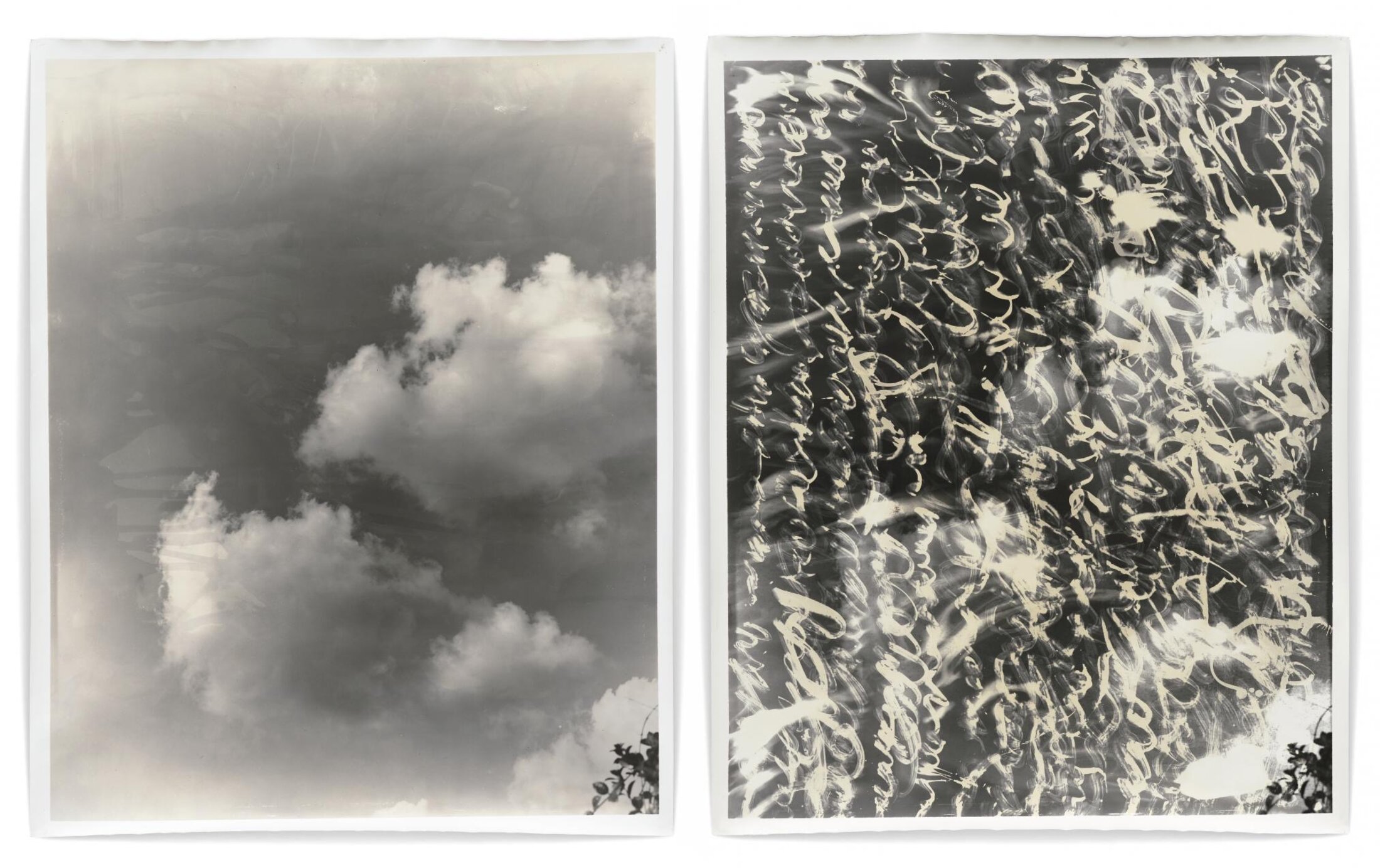

Ainsi, en explorant l’extrémité du spectre des possibilités photographiques, très loin des dérives du digital ou des répliques de « l’instant décisif », le photographe américain Jeff Cowen, dont les photographies présentées au stand D50 de WILLAS contemporary, est à cet égard exemplaire d’une pratique de la photographie susceptible de résister au temps. L’intérêt de cet artiste pour la poésie, l’esthétique, la patience du faire et le monde invisible l’a finalement conduit à explorer un terrain conceptuel et expérimental de la photographie argentique noir et blanc, qui n’a rien d’une froide abstraction. Il est exposé dans le secteur Voices mettant à l’honneur des auteurs d’images plus contemporaines de la Foire autour de l’une des deux thématiques choisies cette année : cellle des paysages. WILLAS contemporary a donc choisi de présenter la série Provence Work de Jeff Cowen, véritable exposition personnelle, sur laquelle plane la présence des grands peintres qui ont arpenté les terres de la montagne Sainte-Victoire, où le photographe a pu séjourner.

Agrandissement : Illustration 10

Dans un monde dominé par les écrans numériques, la technologie, la vitesse et la surproduction, Cowen cherche à attirer notre attention sur la beauté simple de la nature. Il se tient volontairement à l’écart du monde digital et privilégie une approche artisanale du processus photographique, en utilisant notamment des agrandisseurs de sa propre fabrication pour créer de grands tirages argentiques sur un papier photographique épais et ondulé. Chaque œuvre est une photographie argentique unique, enrichie par quarante ans de pratique en chambre noire, incluant peinture et collage. L’alchimie de la chambre noire lors du tirage manuel joue ainsi un rôle important, et confère à certaines œuvres, une présence picturale assourdie et hantée par les pas de Cézanne, et les fulgurances de Van Gogh. Le motif disparaît quasiment - on pense, parfois, à la poésie de Philippe Jaccottet dans L’approche des montagnes : « Plus j’y pense, plus je m’assure que le moment où ces montagnes m’émerveillent est quand justement elles sont à peine visibles : c’est leur légèreté de buée qui m’obsède. »

L’IA va-t-il sonner le glas de la photographie ?

Si le photographe a bien survécu à l’émergence des innovations numériques, va-t-il résister à l’arrivée en force de son dernier avatar version IA ? Cette année, le secteur digital s’accroit considérablement et ses prix s’échelonneront entre 1 200 et 140 000 euros.

Agrandissement : Illustration 11

La post-photographie est sûrement arrivée diront certains ! Mutante à l’heure des algorithmes, elle est infinie et décuplée avec l’IA. Comment peut-elle alors se distinguer sur le marché ? Ne va t’elle pas dissoudre et effacer, ce qu’il restait de cette photo humaniste dont Barthes croyait entrevoir l’écho mélancolique dans le fameux « ça été », présence inoubliable de la trace du passé ? C’est ce qu’interroge, notamment, la galerie Automata à Paris Photo Booth F10 dans le cadre du secteur digital, sous le commissariat de Nina Roehrs.

Agrandissement : Illustration 12

Les visiteurs peuvent ainsi découvrir dans le secteur digital de la foire Art Paris, la première IA à exposer à Paris Photo, et présenter ses propres œuvres dans une grande foire d'art. « Forte d’une vie entière d’expérience personnelle », « Solienne » met la collaboration homme-machine au cœur de sa première exposition à Paris Photo. La Diagonale a interviewé sa « formatrice », Kristi Coronado d’origine californienne pour l’occasion Solienne ( AUTOMATA | Stand F10). L’IA n’est peut-être pas à penser comme une simple concurrente de l’artiste, ni même en terme d’auxiliaire. Elle introduit plutôt une nouvelle étape dans le couple homme/machine aux allures de « noces sorcières » hautement contre nature, une sorte de saut qualitatif, une dérive infernale et mutante (?) dont il est difficile encore de penser les enjeux esthétiques. Se demander si l’IA remplacera l’artiste, est un contresens imbécile que l’IA évacue, d’ailleurs, en suggérant notamment « qu’elle ne pourra jamais éprouver de tristesse ou de joie, ni la moindre empathie ».

Face à la marée montante des images générées par IA et de ces nouveaux acteurs rompus au numérique, les photographes se retrouvent face à un océan exponentiel de possibles… Alors que choisir ? Que faire ? Que (re)garder ? Comment arracher la photographie à son usage numérique ? Comment « changer la vue » à défaut de transformer la vie ? Ou bien, ne serait-ce pas plutôt l’inverse ? Les questions sont toujours là, pressantes et insistantes !

Agrandissement : Illustration 14

https://www.parisphoto.com/fr-fr.html