Au moment où l’on fête (co)pieusement le centenaire du surréalisme, et quelques jours seulement après le succès de la dernière édition de Paris Photo, il est bon de rappeler l’apport incontournable des apôtres de la « Beauté convulsive » à une photographie fréquemment en mal de renouvellement formel. Si la photographie a bien survécu aux innovations numériques avec l’émergence des réseaux sociaux et celle plus récente de l’IA, sa pratique semble souvent nostalgique d’un âge d’or incarné, notamment, dans la période de l’entre-deux-guerres, par le trio indéboulonnable : Brassaï, Kertész et Man Ray, (omniprésent à Paris Photo).

Agrandissement : Illustration 1

D’ailleurs, la foire avait invité le cinéaste américain Jim Jarmusch afin d’orchestrer un parcours d’œuvres audacieusement provocantes, emprunt de l’esprit surréaliste. Et, nombre de galeries se sont mises à l’unisson de cette veine expérimentale en présentant des pièces remarquables, à l’instar de la vaste tapisserie et du collage de Man Ray exposés aux Douches. Les œuvres des photographes contemporain·es, tel·les que et Alina Frieske, témoignent également combien l’héritage d’André Breton continue d’irriguer l’imaginaire de l’art contemporain, en transcendant les limites de l’image et en s’ouvrant à des explorations techniques audacieuses.

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

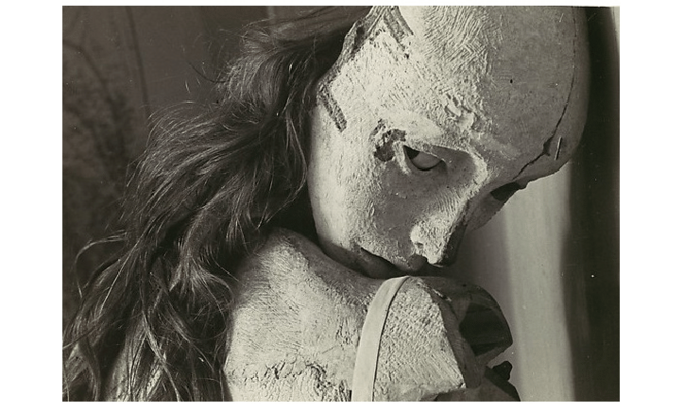

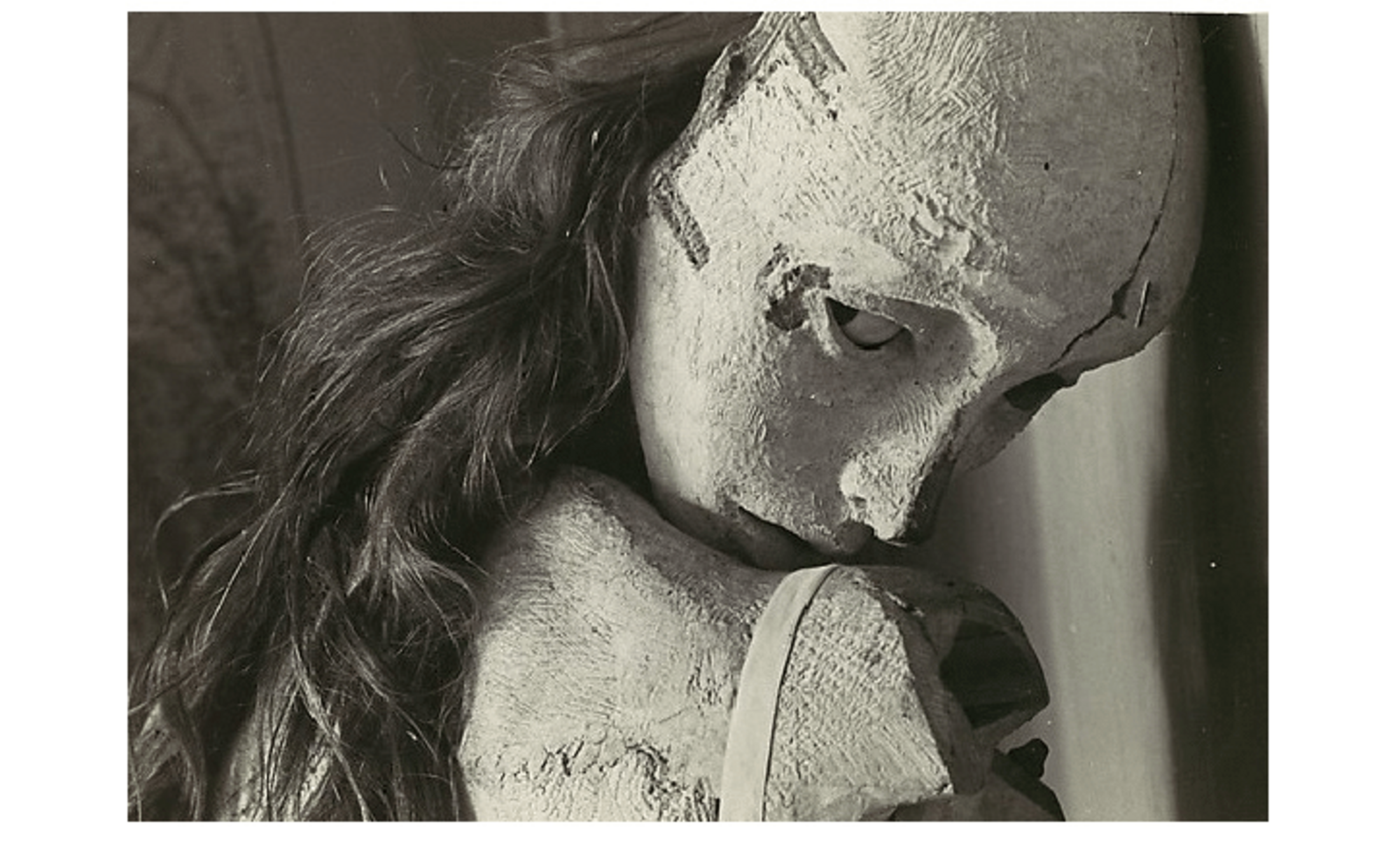

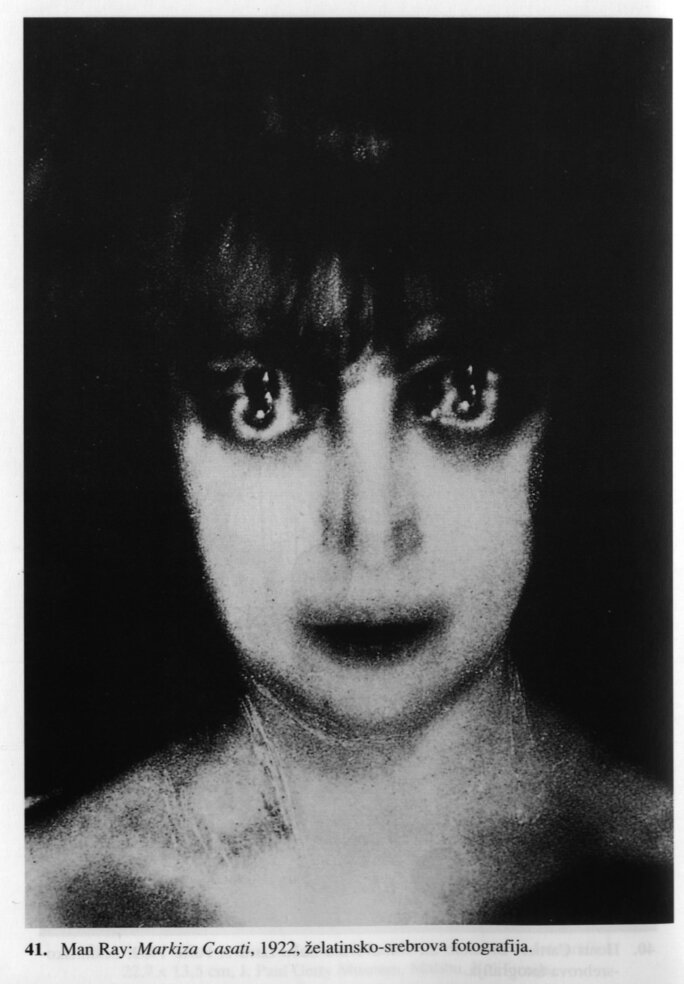

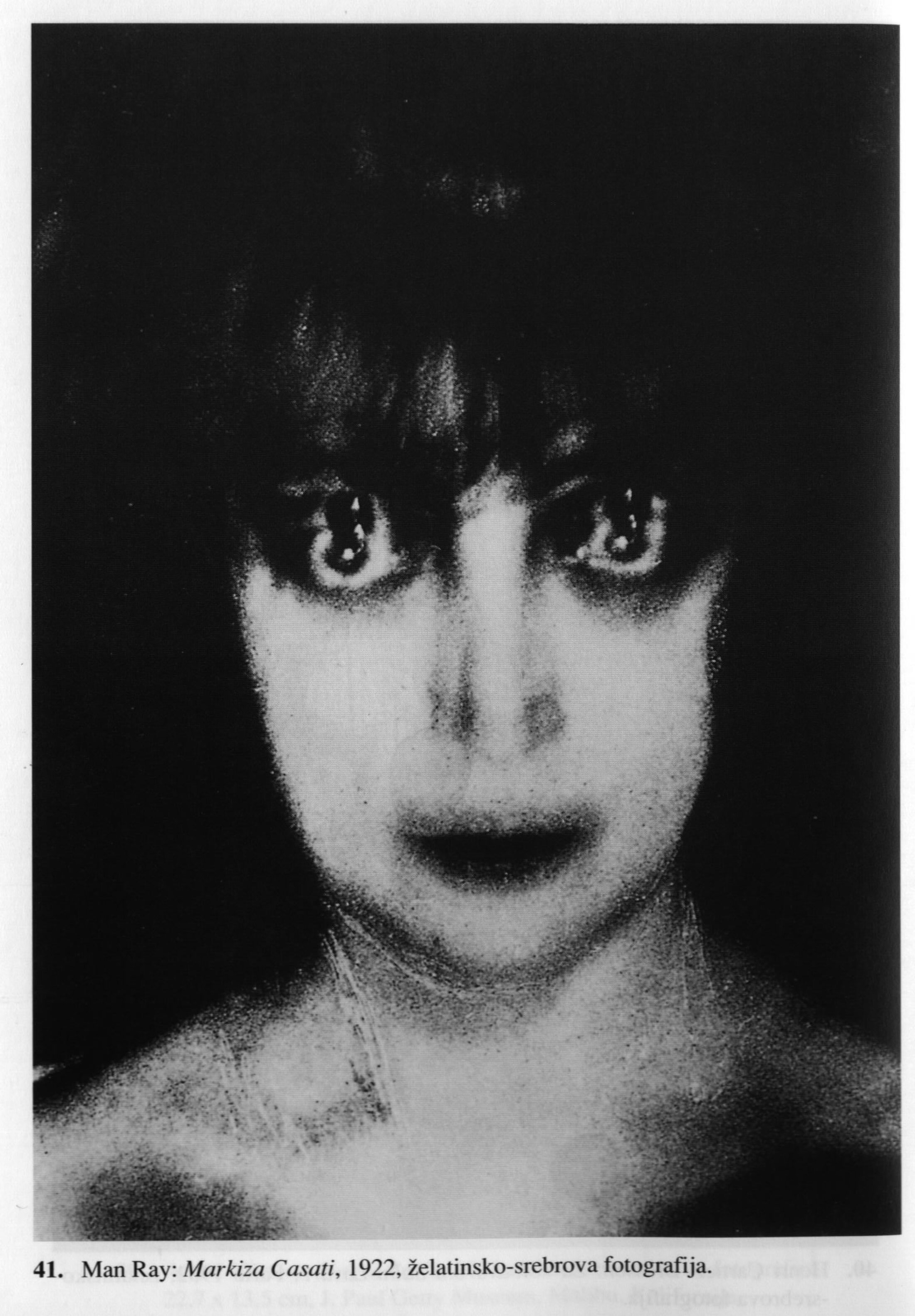

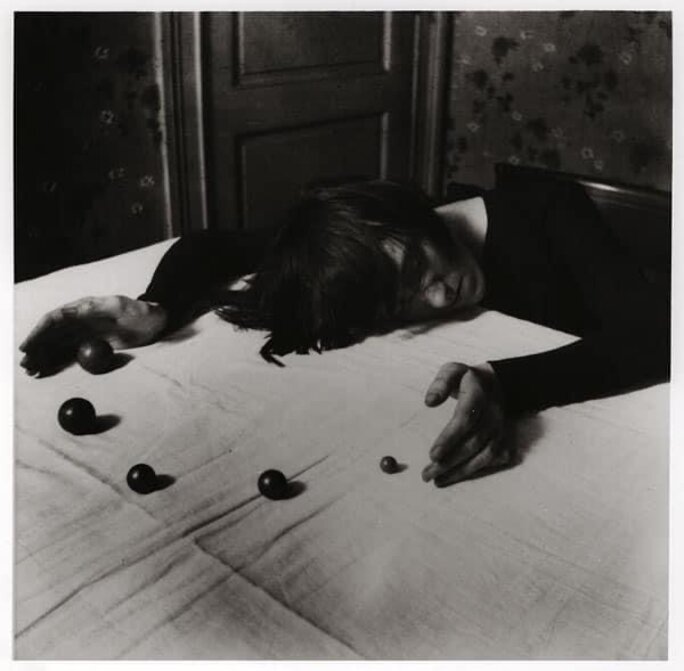

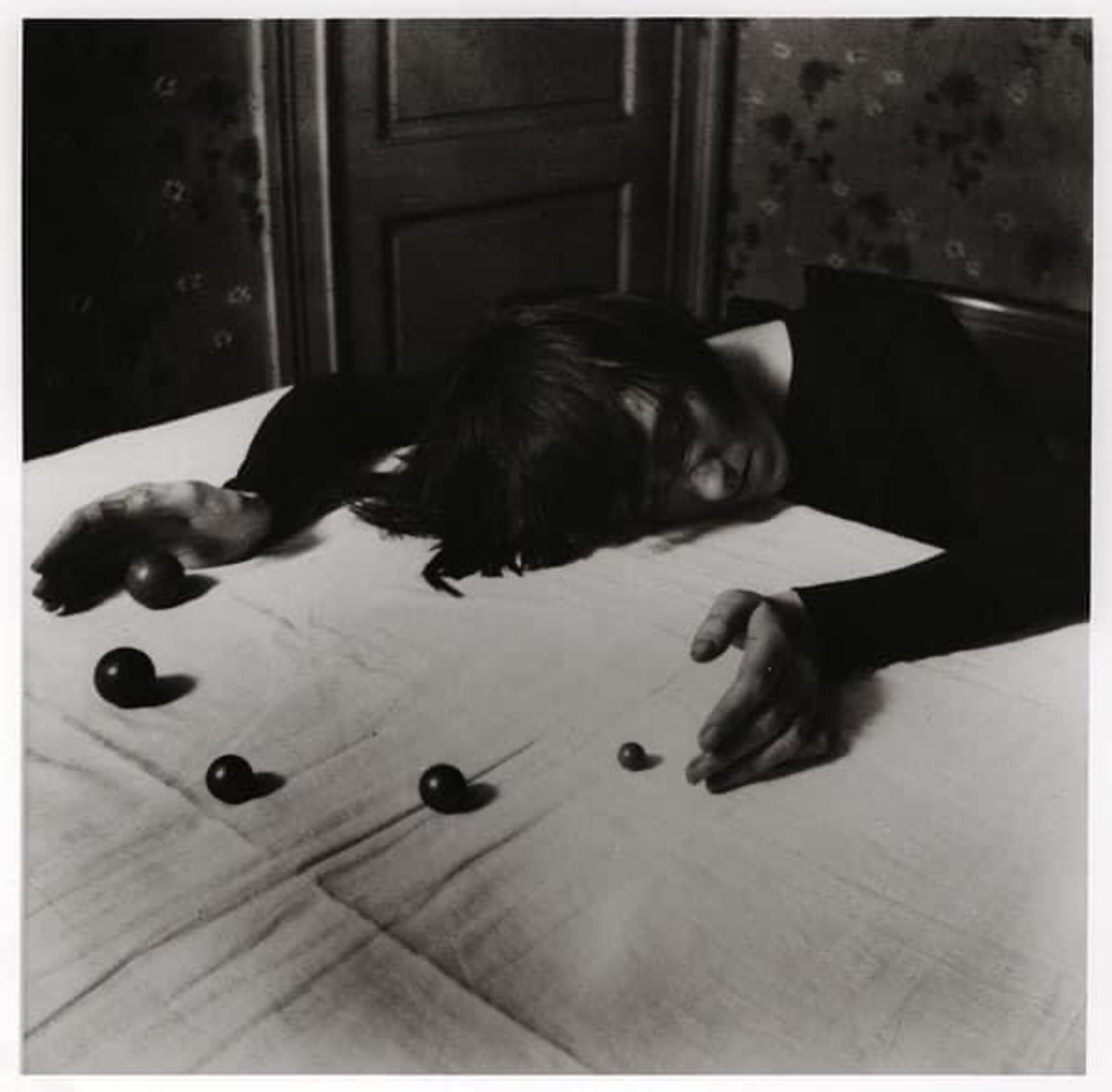

C’est avec l’exposition « La Subversion des images », en 2009 au Centre Pompidou, qu’on avait pu pleinement découvrir l’éclairage nouveau apporté par le surréalisme à la photographie. Rappelons juste deux des apports décisifs de ce mouvement à la pratique photographique. Le premier consiste à dissoudre les identités, afin d’ouvrir la subjectivité aux puissances du rêve, de l’étrange(r) et du désir. Si l’autoportrait, par exemple, est omniprésent dans la photographie surréaliste, il s’agit de le faire basculer dans un mouvement de dépersonnalisation aux marges de l’inquiétante étrangeté - a contrario de la tendance actuelle s’évertuant à identifier son ego XXL dans des selfies rassurants aussi nauséeux qu’ennuyeux à force de ressemblance…

Agrandissement : Illustration 4

De là les différents usages de la photographie propres aux surréalistes : emprunt, détournement, jeu, collection, montage, collage, trafic, trucage, etc. Un livre culte comme celui de William Burroughs parsemé de cut-up, ( Scrapbook 3, 1979 ), reprendra cette démarche comme un écho lointain au chef-d’œuvre de Man Ray Exploxante-fixe (1934) qui accompagnait le texte d’André Breton « La beauté sera convulsive » publié dans la revue Minotaure. Car, pour Breton et ses amis comme pour les artistes de la beat generation, l’image, loin d’être autonome, se voit intégrée dans des livres, des revues, des tracts, des affiches ou des journaux. La photo surréaliste apparaît comme inséparable d’un réseau collectif de productions textuelles, plastiques, et poétiques. Ainsi, nombre des écrits de Sade inspirèrent directement des œuvres photographiques, comme le Nu attaché de Man Ray.

Agrandissement : Illustration 5

L’autre idée chère aux surréalistes participe d’une esthétique de la déformation des visages et des corps, susceptible de libérer la figure humaine du contrôle de la raison. À cet égard, la série des Distorsions d’André Kertétsz avec ces corps de femme en proie à d’étranges épanchements formels évoquent, tout autant, les figures molles de Dali que les contorsions célèbres des poupées de Bellmer.

Comment passer « de l’autre côté du miroir », pour explorer cet inconscient du regard où les identités vacillent ? Comment arracher la photographie à son usage mimétique, et déconstruire nos regards si prompts à idolâtrer les images dans une accointance au régime de la pub ou à celui des réseaux sociaux aujourd’hui ? Les questions sont toujours là, insistantes et pressantes ! La notion de « subversion des images » reste un programme à venir, condensé par la phrase de Breton que les futurs photographes ne sauraient oublier : « Changer la vue, cet espoir qui peut paraître insensé, n’en aura pas moins été l’un des grands mobiles de l’activité surréaliste ».

Agrandissement : Illustration 7