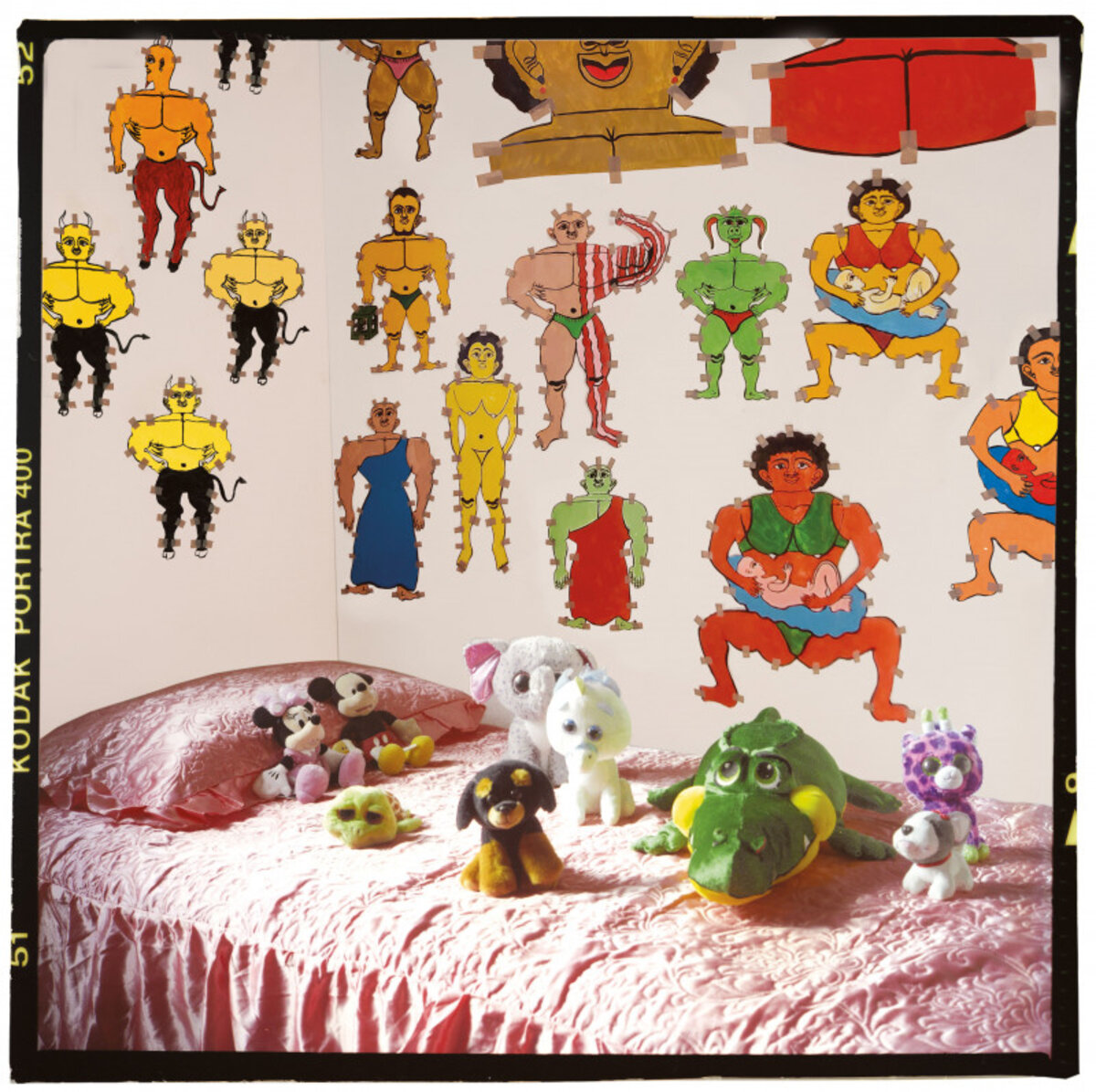

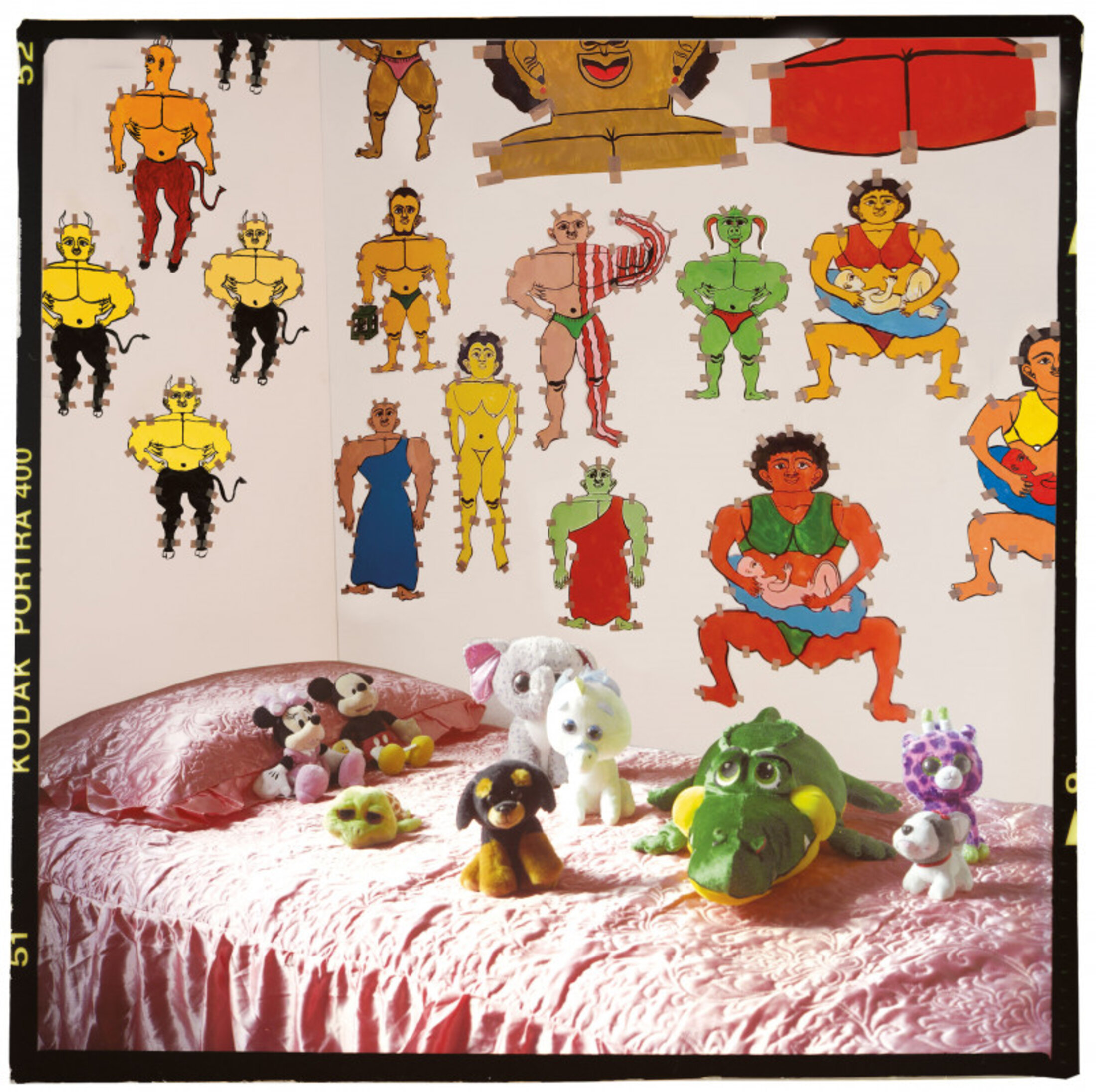

C’est un quatuor d’artistes historiques de l’art brut : Aloïse Corbaz, Madge Gill, Leopold Strobl et Anna Zemánková, que présente la galerie Christian Berst en dialogue avec la cubaine Misleydis Castillo Pedroso, dont les dessins de corps bodybuildés sont souvent associés aux œuvres « trans » des milieux branchés d’outre-Atlantique, tout cela en écho à la 60e Biennale de Venise centrée cette année sur la thématique « étrangers partout », l’occasion d’ouvrir ses portes à tout-va en un florilège de minorités ostracisées. Son commissaire Adriano Pedrosa ne veut-il pas recueillir « des échantillons de beauté marginalisée, exclue et opprimée, effacée par les matrices dominantes de la géo-pensée », en les plaçant d’emblée sous le patronage d’une pensée Queer, au risque d’une confusion des genres esthétiques pour le coup ? Adriano Pedrosa justifie ce rapprochement en forme de « fourre-tout » des créations marginales : « Le premier sens du mot queer est étrange , et ainsi l'exposition se déroule et se concentre sur la production d'autres sujets connexes : l'artiste queer , qui a évolué au sein de différentes sexualités et genres, souvent étant persécuté ou interdit; l'artiste outsider , qui se situe en marge du monde de l'art, à l'instar de l'artiste autodidacte, de l'artiste populaire et de l' artiste populaire ; ainsi que l'artiste indigène , souvent traité comme un étranger dans son propre pays.

Agrandissement : Illustration 1

En prétendant rapprocher les préoccupations des LGBT (lesbiennes, Gays, Bi, & trans) venues des Etats Unis, de la thématique des outsiders, ne risque-t-on pas de perdre, notamment, la singularité du créateur outsider ? N’est-ce pas une manière de recouvrir sous une bannière générique faussement fédératrice, le caractère différentiel de cette création en la dépouillant de son caractère brute – à défaut de lui changer de sexe ?

Si la participation des outsiders s’accorde parfaitement à la thématique de la Biennale de Venise centrée sur l’étranger, en portant le regard du spectateur vers un site dont on n’a pas fini d’entendre les rumeurs et les craintes : celle d’une enfance aux abois, d’un art de migrants et d’exilés, on se doit de conserver la singularité de leur étrange combat.

Comme le reconnaît Christian Berst, l’artiste d’art brut ne peut assimiler sa posture à celle d’une volonté d’appartenance fut-elle minoritaire. Pas plus qu’il ne se revendique comme membre d’une communauté d’artistes prétendument « outsiders », son individualité, sa singularité l’emporte toujours sur le collectif. En ce sens, il ne crée pas à proprement parler pour s’insurger d’un ostracisme qu’il subirait, mais il bâtit, à la force de son imaginaire, un monde qui lui ressemble. » Bref, l’œuvre « brute » doit être bien plus perçue comme celle d’un loup solitaire, d’un être aberrant, d’un « Idiot » magnifique qui ne fera nullement Ecole, et ne revendique ni identité ni genre - lui qui ne supporte jamais la scolarité ou la moindre accointance !

Avec une aversion quasi nietzschéenne et aristocratique pour tout ce qui relève du grégaire, du troupeau et des mimétismes, furent ils transgressifs, ces outsiders ne se reconnaissent d’aucune avant-garde, d’aucun collectif.

D’ailleurs, n’échappent-ils pas à toutes logiques ? Á l’image de certains personnages de Dostoïevski, Melville, Kerouac (Le prince Mychkine, Achab, Dean Moriarty), ou des films des frères Cohen, ils semblent suivre une logique implacable échappant à toute raison. D’où le caractère ésotérique et souvent hermétique de leurs univers qui échappent au langage de la tribu. Si bien qu’on peut dire d’eux qu’ils « ne peuvent avancer aucune raison, bien qu’ils obéissent à une logique impérieuse » comme écrivait Gilles Deleuze, à propos des penseurs que le philosophe admirait. Sans doute, les créateurs d’art brut font partie de ces artistes qui savent « aller dans les lieux extrêmes, aux heures extrêmes, où vivent les vérités les plus hautes, les plus profondes. »`

Agrandissement : Illustration 2

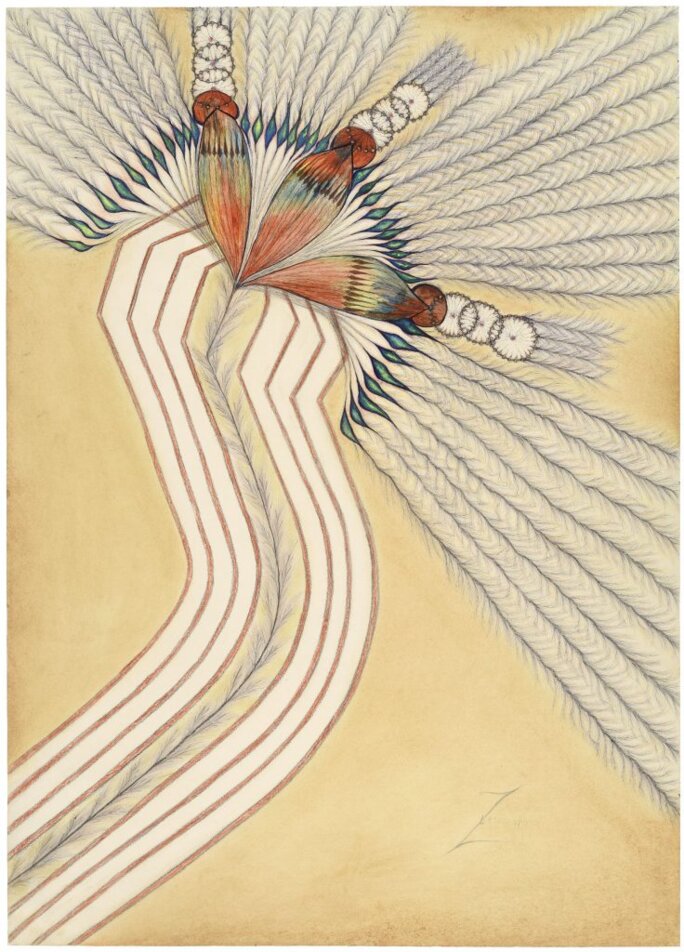

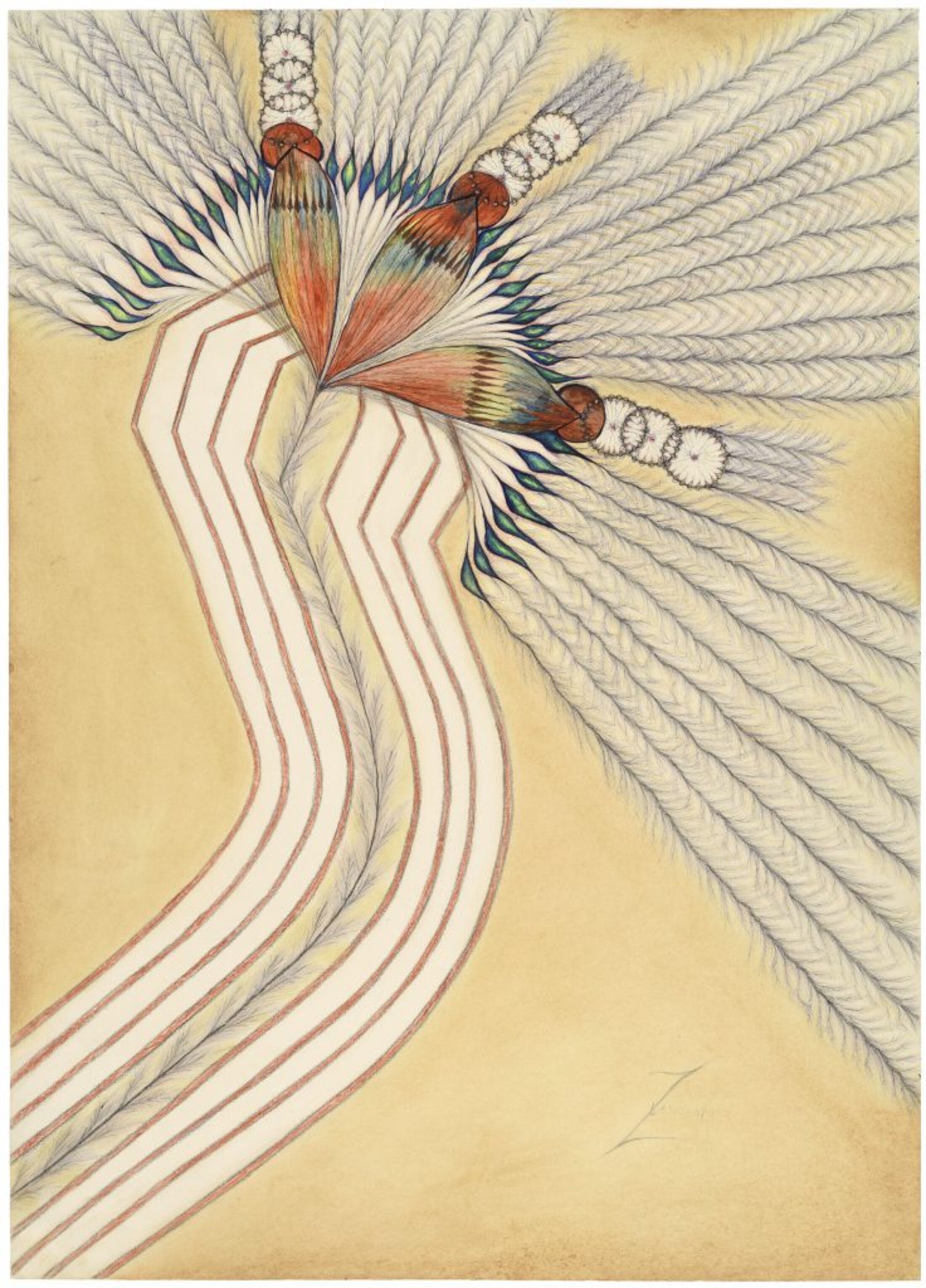

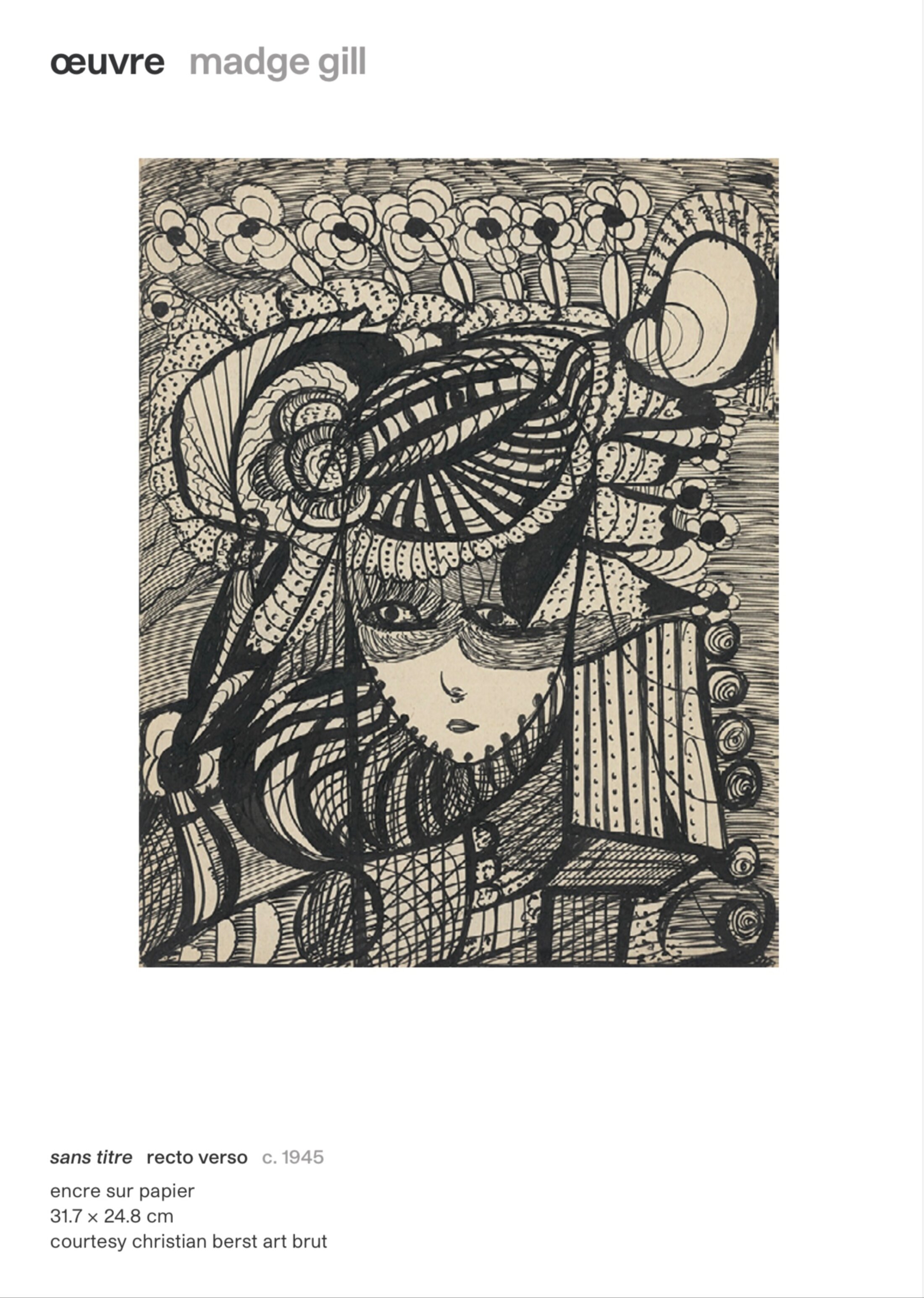

Chaque matin, entre quatre et sept heures, tandis que le reste de sa famille était encore endormi, Anna Zemánková recouvrait l’espace exigu de ses feuilles dans un état de transe proche de certains dessinateurs spirites, comme Madge Gill dont on peut voir également une série de dessins magnifiques jamais montrés dans l’exposition. A l’instar des artistes médiumniques, elle remplissait obsessionnellement les surfaces de son étrange flore, sans véritable souci de réalisme. Faisant fi de tout souci de perspective ou de modelé, elle se laissait seulement guider par le plaisir d’entrelacer des lignes, peut-être sous l’influence de son compatriote tchèque Leos Janacek dont elle écoutait en boucle les volutes musicales. Mais loin de procéder par simple automatisme, elle agrémentait ses motifs végétaux d’un choix de couleurs tout à fait remarquable pour une autodidacte.

Agrandissement : Illustration 3

Cette œuvre est d’autant plus bouleversante et précieuse qu’elle fut conquise sur la maladie, par une femme qui résista à l’académisme communiste et au refus paternel de reconnaître sa propre vocation artistique !

Si bien que la flore d’Anna Zemánková ressemble davantage aux fleurs poétiques et sauvages dont Victor Hugo disait qu’elles germent « toujours où la vie semble impossible », qu’aux éternels symboles de la vanité ou de la beauté féminine. Nous devons aussi les apprécier en goûtant à leur sève, ce contenu de révolte qui germe encore en elles. Elles incarnent parfaitement cette fleur saxifrage qui croît dans les interstices de la roche qui l’étouffe. De fait, l’art brut comme l’écriture poétique est un acte de résistance ! Il fissure l’ordonnance rigide d’une culture qui étouffe trop souvent les velléités de la création.

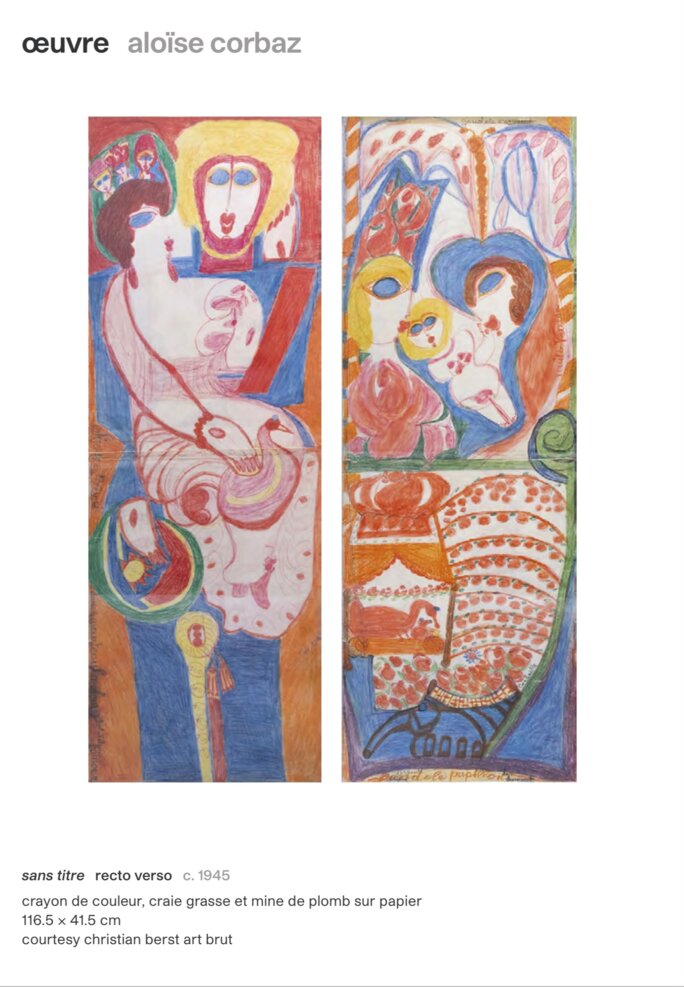

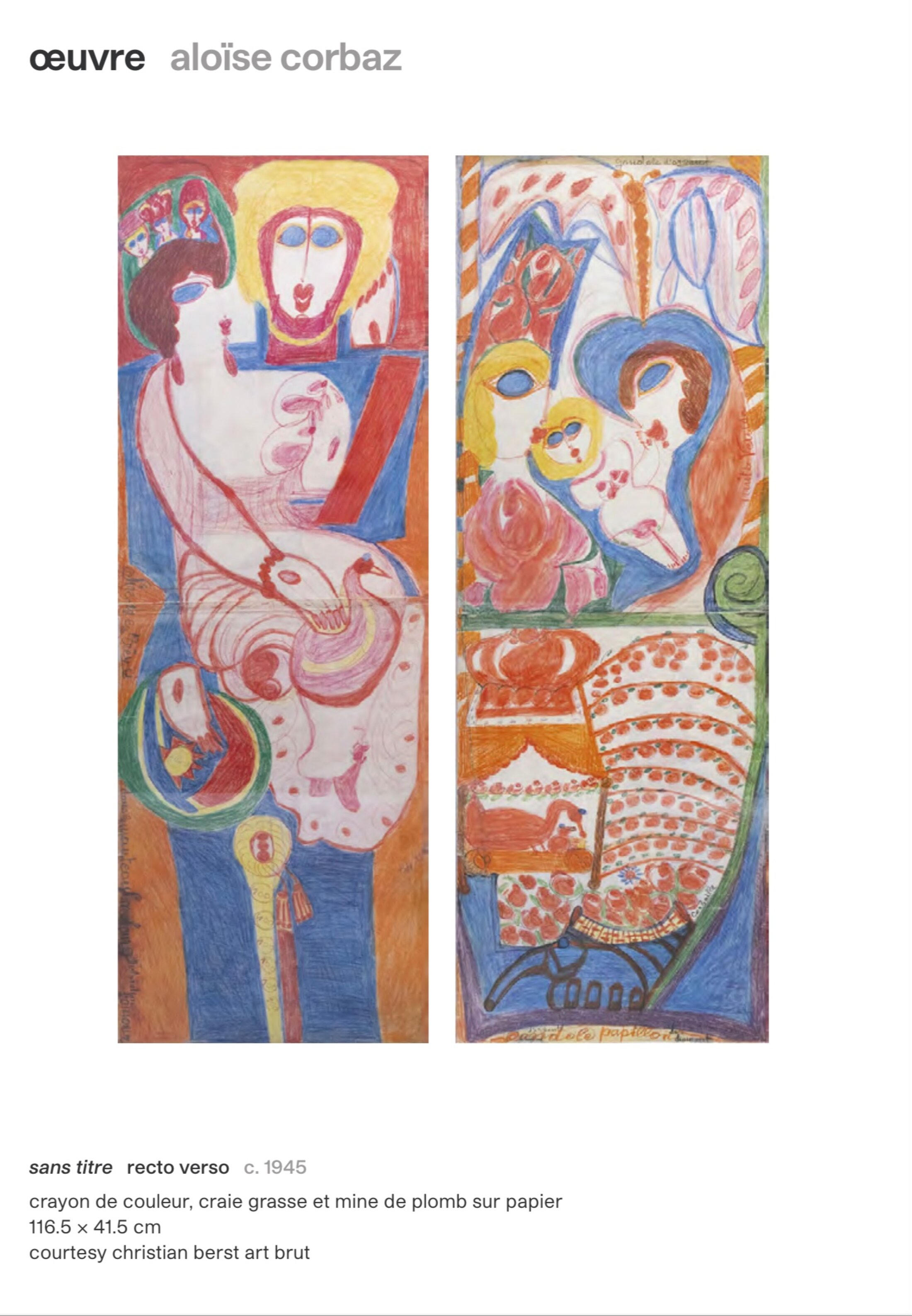

Agrandissement : Illustration 4

A l’image d’Aloïse, de Madge Gill et d’Anna Anna Zemánková, les artistes bruts montrés dans l’exposition little venice à la galerie Christian Berst surent, par-delà leur maladie trouver un chemin là où le père avait échoué. Une manière de « faire sa route », parfois dans un simple meublé, ou derrière les murs d’un asile, au prix bien souvent de l’errance, de la folie et de la solitude. Au lieu de suivre la voie du père, celle du renoncement à son propre désir en se soumettant à un ordre dominant, les auteurs d’art brut savent fuir par leur création, le ghetto dans lequel le père les invitait à s’enfermer. Que ce soit Aloïse ne renonçant jamais à son rêve de devenir cantatrice, Nedjar refusant la carrière de tailleur dans le prêt-à-porter à laquelle le prédestinait son père pour devenir le «chiffonnier» céleste de ses poupées sublimes, ou Soutter quittant le confort d’un familialisme bourgeois dans la Suisse Romande pour peindre dans une quête insensée ses figures fantomatiques et errantes; tous ces artistes allèrent au-delà du modèle de la normopathie incarné par le Père.

Agrandissement : Illustration 5

Comme le constate Michel Thévoz, ancien directeur de La Collection de l’Art Brut, les créateurs d’art brut se recrutent parmi les migrants, non pas tant les migrants géographiques, mais ceux qui ont été souvent chassés d’une culture ancestrale par la prolétarisation, la mondialisation, etc. Expulsés de leur terre, ils finissent par se réinventer un monde parallèle, taillé à la mesure de leurs rêves.

Anna Zemánková ne commença véritablement à dessiner qu’à l’âge de 52 ans, à la suite d’un diabète qui la contraignit à être amputée de ses deux jambes. Si l’exercice du dessin mit fin à sa dépression, elle sut profiter d’une forme de bénéfice secondaire de son immobilisation forcée en opérant une mutation esthétique de sa perception de l’espace. Clouée à sa chaise, de par son handicap, elle ne put déployer sa pulsion créatrice sur des grands formats, comme chez nombre d’outsiders. Elle conquit alors la grandeur de ses œuvres en explorant toutes les possibilités de la miniature, enveloppant l’infiniment grand dans l’infiniment petit, à la mesure de ses rêves sans doute.

A quoi pensait-elle Anna Zemánková en dessinant ses fleurs, dont elle disait parfois qu’elles ne poussent nulle part.