A l’aube du siècle dernier, la théoricienne du socialisme Rosa Luxemburg fut enfermée pour son engagement contre la guerre dans une prison à Breslau en Pologne. Du fond de sa cellule, la grande révolutionnaire réalisa un herbier avec les fleurs envoyées par ses amies et celles glanées dans la cour des établissements pénitenciers. Par ce geste en apparence dérisoire et futile, la grande révolutionnaire poursuivait, en fait, la puissance de l’élan vital qui l’avait porté dans son militantisme. Ne rendait-elle pas, ainsi, hommage à la vie, malgré la violence et la haine de ceux qui l’avaient incarcéré, en restant toujours attentive à la moindre des plantes, au chant des oiseaux ou à la forme des nuages ?

Agrandissement : Illustration 1

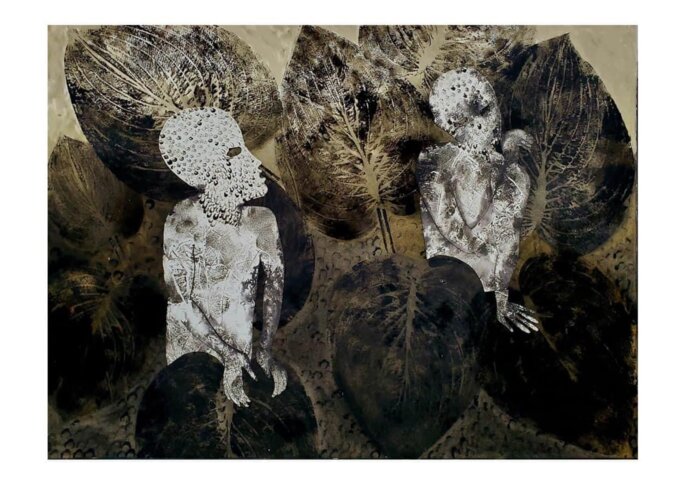

Cette capacité à s’émerveiller encore de la prodigalité de la nature, dans un monde qui ne cesse de nous en détourner, irrigue la démarche artistique d’Haude Bernabe. Ses deux dernières séries d’œuvres, que l’on peut découvrir à la galerie Claire Corcia, ne témoignent-elle pas d’une forme résistance poétique semblable à celle de la constitution des herbiers de Rosa Luxemburg ? Haude Bernabe ne s’attache-t-elle pas à magnifier la beauté plastique des motifs végétaux de plantes qu’elle collecte au cours de ses voyages en Afrique, ou qu’elle récupère auprès de ses amis, comme autant de témoignages du caractère sacré de cette nature menacée ? "Les paradis perdus" furent, notamment, initiés lors d’un séjour au Togo, en 2019, durant lequel l’artiste pu découvrir les propriétés tinctoriales de la jeune feuille de teck. Elle préleva leur empreinte en se servant de leur sève, afin d’en saisir toute la beauté graphique. Les dessins révèlent, ainsi, la dimension esthétique des lignes de ces végétaux à la manière de compositions mathématiques et fractales. De par sa formation d’ingénieure agronome, l’artiste peut parfaitement repérer la richesse plastique de ces plantes susceptibles de disparaitre sous l’effet de la dégradation des écosystèmes.

Agrandissement : Illustration 2

Haude Bernabe s’est servi également de l’empreinte de végétaux rapportés, entre autres d’Haïti ou des caraïbes, pour en dégager leurs ressources graphiques exceptionnelles. En poursuivant sa quête d’une esthétique de la « transfiguration du banal » au cœur d’un monde naturel, mis à mal par la menace climatique, l’artiste s’inspire également de la créolisation des écrits du poète et essayiste martiniquais Monchoachi, dont l’attachement sacré à la nature nourrit une critique radicale du modèle imposé par le monde occidental. Par son geste pictural, l’artiste nous invite, à savoir contempler le caractère éphémères et précieux des phénomènes naturels, comme l’anfractuosités d’une plante ou les plis subtils d’une feuille.

Agrandissement : Illustration 3

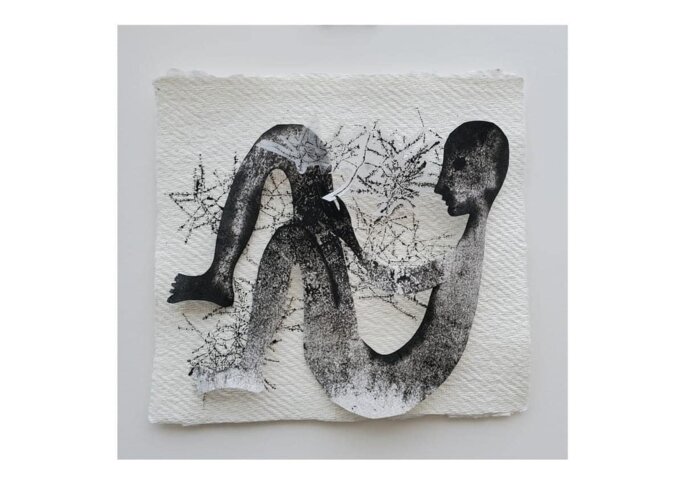

En s’inscrivant dans le retour à un devenir végétal et floral de l’art, l’œuvre d’Haude Bernabé participe tout autant des préoccupations environnementales, que d’une volonté de se détacher d’une vision anthropocentrique du monde. D’ailleurs, les seules figures humaines esquissées dans ses dessins à l’encre, semblent comme suspendues dans l’entre-deux de l’apparition et de la disparition de leurs formes légères. A l’instar d’un grand nombre d’artistes soucieux de l’urgence des enjeux de l’Anthropocène, Haude Bernabé prend acte qu’on ne peut plus vraiment représenter la nature à la manière d’un simple décor servant de toile de fond à la figure humaine, sans cautionner des siècles de capitalocène épuisant le vivant à des fins utilitaires et domestiques.

Agrandissement : Illustration 4

Tel que le remarque Nicolas Bourriaud, dans son « Planète B. Le sublime et la crise climatique », le monde n’apparaît plus dans ces œuvres comme un environnement, et un simple décor servant de toile de fond à une action humaine, ou à l’inscription centrale d’une figure humaine. De fait, les silhouettes grêles paraissent, parfois, comme d'insouciants nageurs emportés par l’océan des vagues végétales. Pareille à la statue de Glaucus, recouverte par les algues et ravagée par l’eau saline, la figure humaine est de moins en moins reconnaissable, et évoque la formule célèbre de Michel Foucault d’une mort de l’Homme comme s’effaçant « à la limite de la mer un visage de sable » ?

Haude Bernabé justifie plutôt son dispositif par un emprunt à la découverte émerveillée du film « Moana » de Robert Flaherty, sorti en 1926 qui décrit la vie des indigènes au sein d'une nature luxuriante et généreuse, sur une petite île d’un archipel polynésien. Ce documentaire aurait participé de l’origine de ces séries où les empreintes de feuilles envahissent l’espace de la feuille, jusqu’à la saturer. « Ce qui correspond aussi au sentiment que l’on ressent dans une forêt tropicale où la végétation vous enveloppe totalement, les plantes elles-mêmes sont d’une taille différente de celles des régions tempérées. »

Agrandissement : Illustration 5

Félix Guattari disait dans un entretien à olivier Zham : « C’est dans le maquis de l’art que l’on trouve des zones de résistance au laminage de la subjectivité capitalistique. C’est là que l’on trouve une prolifération de champignons parasites, des noyaux de résistance au réductionnisme dominant de la subjectivité. »

Au moment où la « maison brûle », Haude Bernabé nous propose par son art de réinventer d’autres manières d’habiter ce monde, des « cosmovisions » agrémentés de savoirs indigènes comme ceux de Davi Kopenawa, chaman Yanomami du Brésil, d’Ailton Krenak, ou du poète martiniquais Monchoachi. Rendre hommage et croire encore à cette vie simple à fleur de terre - comme à la graine qui fait éclater les pavés…

Agrandissement : Illustration 6

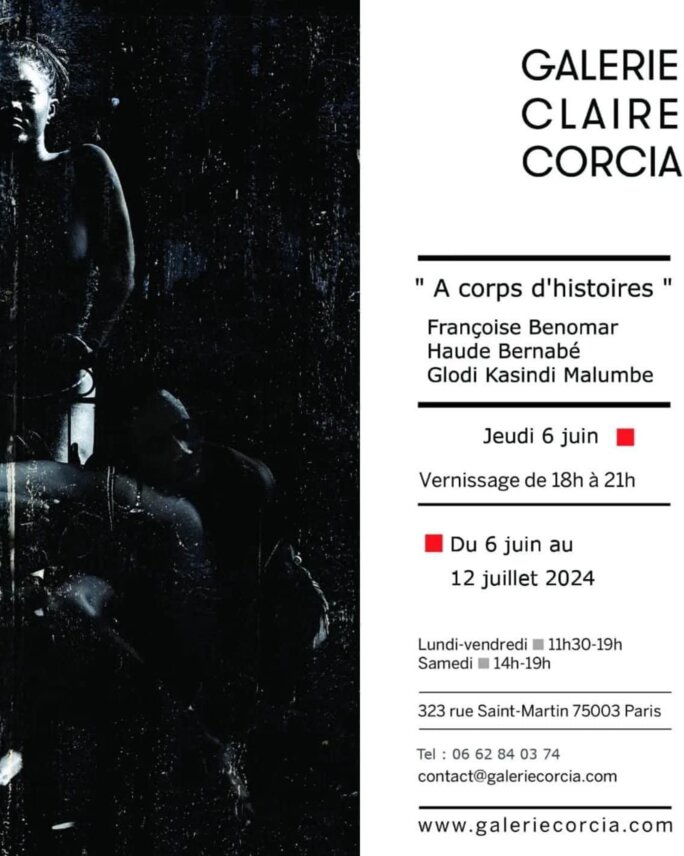

En ce moment dans l'exposition " A corps d'histoires " et jusqu'au 12 juillet

Galerie Claire Corcia

323 rue Saint Martin Paris 3

Agrandissement : Illustration 7