L’œuvre d’art brut, même lorsqu’elle est exposée et vendue reste inassignable à la plupart des codes convenus de la culture, et continue de faire passer sous sa forme marchande un ensemble de flux innommables, bien souvent non-humains, dont Bataille disait qu’il provoquait un rire mêlé d’effroi. C’est ce que confirme avec éclat l’exposition des deux artistes présentés pour la troisième fois par la galerie Christian Berst. En exposant Franco Bellucci et Manuel Egea, le galeriste poursuit son exploration d’une hétérologie de l’art ; c’est-à-dire comme le formulait Bataille, de l’ensemble de ces « œuvres d’art les plus irritantes, non encore classées, et certaines productions hétéroclites, négligées jusqu’ici... »

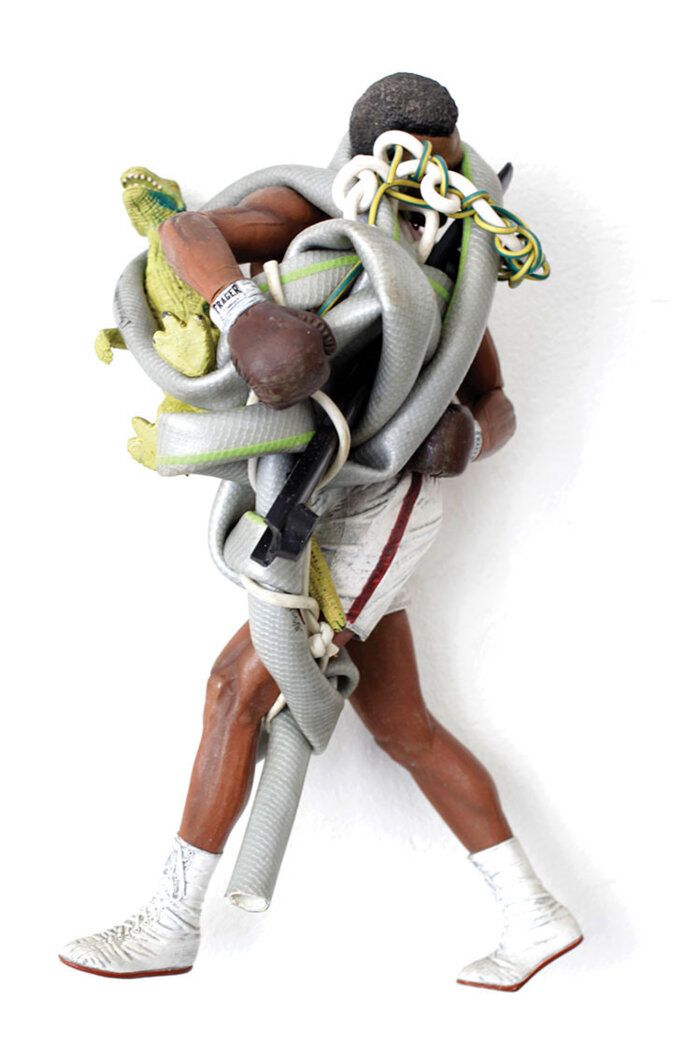

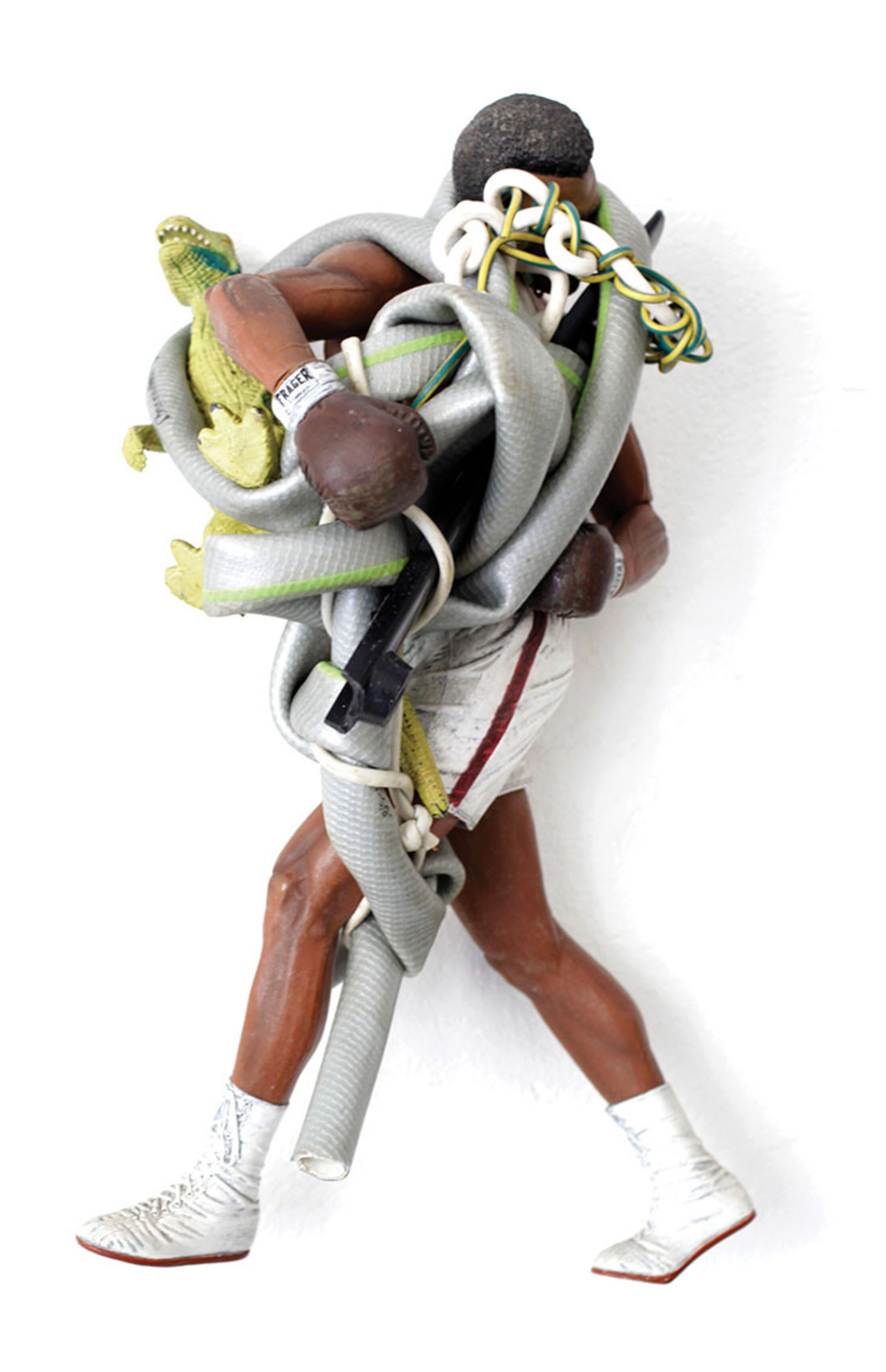

FRANCO BELLUCCI, UNE OEUVRE DE FORCÉNÉE

La reconnaissance méritée d’un artiste comme Franco Bellucci a une portée symbolique qui va bien au-delà du seul domaine esthétique, car à l’instar de nombreux créateurs d’art brut qui travaillent à partir de détritus, il fut de son vivant considéré comme un « résidu asilaire irrécupérable », par ceux-là même qui achètent aujourd’hui ses œuvres.

Agrandissement : Illustration 1

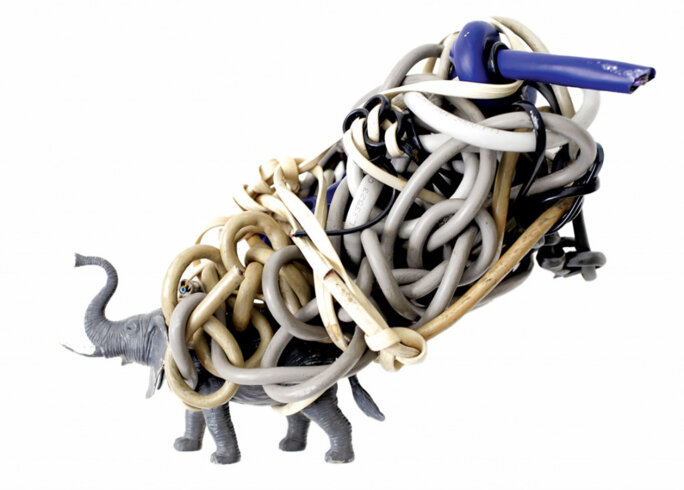

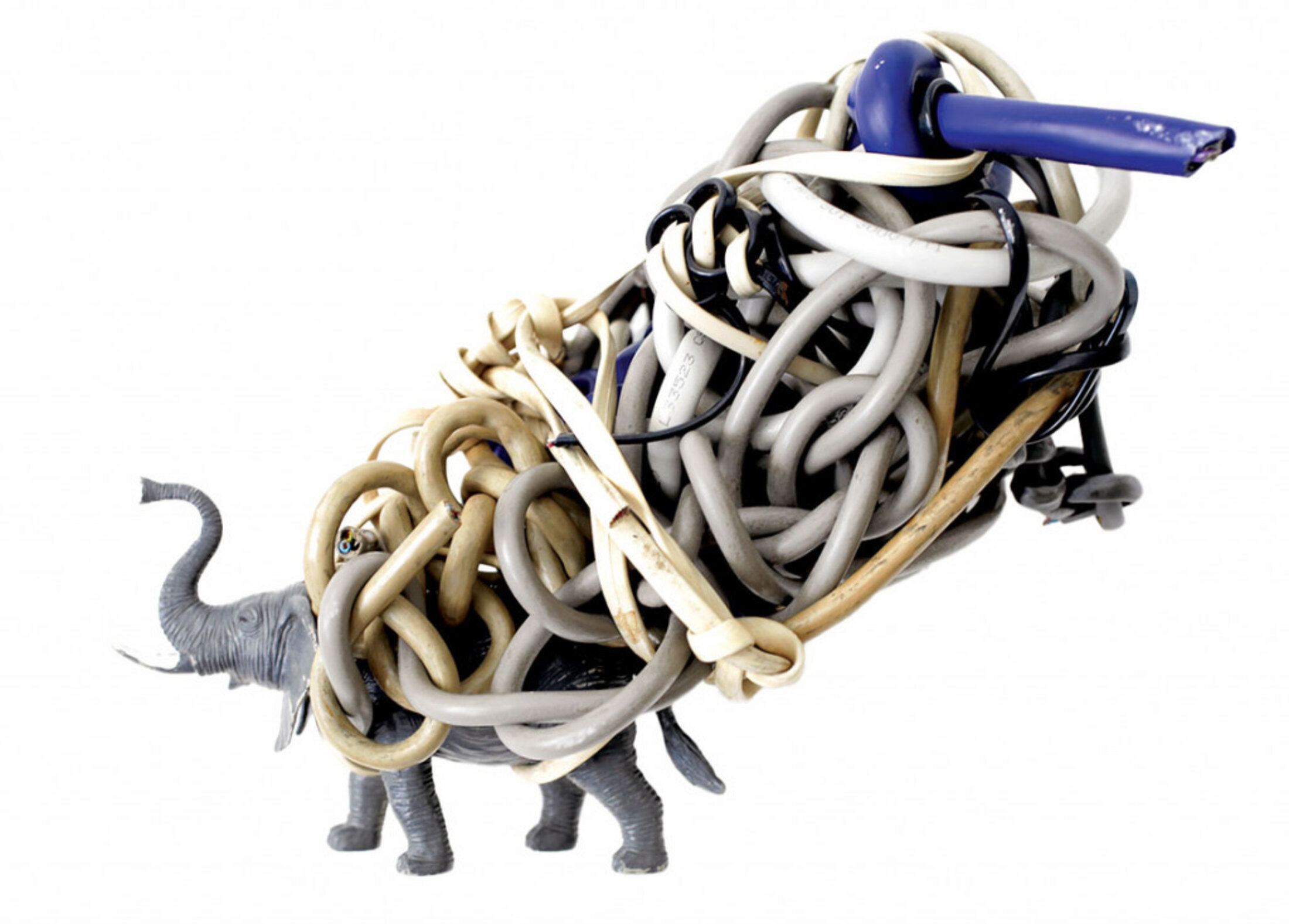

Disparu au mois d’août 2020 à l’âge de 75 ans, Franco Bellucci est devenu une figure emblématique de l’art brut italien ; ses œuvres, exposées ces dernières années à La Maison rouge ou au Palais de Tokyo sont désormais dans des collections majeures comme celles du Musée national d’Art moderne et du Museum für Moderne Kunst de Francfort. À la suite d’une encéphalite contractée dans son enfance qui met un terme à son développement psychique et l’empêche de parler, Franco Bellucci manifeste à l’adolescence une destructivité compulsive envers les objets qui l’entourent. Après une hospitalisation à Livourne, où il détruit une grande partie du mobilier, il est interné à l’hôpital psychiatrique de Volterra. Il y passe la majorité de ses journées, attaché à son lit. En 1999, il est pris en charge par une équipe au centre Franco Basaglia, qui a institué dans la foulée de l’antipsychiatrie une résidence à « portes ouvertes » à Livourne. Dans cet environnement où le respect de l’individu est central, Franco déambule librement. Il peut devenir un flâneur, capable de collecter tout ce qui peut devenir propice à sa création artistique. Il associe alors dans son travail, déchets et objets hétéroclites souvent issus de l’univers de l’enfance (jouets, poupées, figurines, etc.) qu’il enserre fermement dans de subtils imbroglios de cordages. Tout y passe et semble pouvoir faire office de nouage : chambres à air, chaussettes, tuyaux d’arrosage, fils électriques, bandages, bas de femme, câbles USB, etc. Il serait vain d’énumérer et de vouloir décrire toutes les figures qui naissent de ces enchevêtrements, tant leurs formes sont variées et inattendues.

Agrandissement : Illustration 2

De ces rencontres improbables surgissent parfois des accouplements monstrueux. Bellucci affectionne tout autant les jouets en peluche que le chromatisme clinquant des T Rex et autres dinosaures qu’il se fait un malin plaisir d’étrangler. On peine à distinguer dans l’entremêlement des morceaux de tissus, de plastiques et des corps désarticulés, une figure familière. Quelquefois, ces assortiments de jouets et de déchets sont carrément enchaînés avec des tiges de fer comme si elles avaient été torsadées par la poigne d’un géant. Les nouveaux réalistes avaient inventé des gestes restés légendaires, comme autant de signatures plastiques de leurs œuvres : déchirer, lacérer, comprimer, écraser, Bellucci n’a qu’une seule passion ; celle d’assembler en liant, ficelant, tordant, étranglant ce qu’il chérit.

Agrandissement : Illustration 3

LE DEVENIR DÉCHET DE L'ART BRUT

A l’instar d’un grand nombre de créateurs d’art brut, Bellucci fait de la récupération la condition même de son art. Il témoigne à son insu de ce devenir détritus du monde qui caractérise notre culture, conséquence du « trop de réalité » dont Annie Lebrun fustigeait le pouvoir délétère sur nos imaginaires, contraignant les artistes à faire de leur art une perpétuelle hybridation, un recyclage de formes détritus. C’est sans doute l’un des traits essentiels de nos sociétés, dont Nicolas Bourriaud a diagnostiqué l’enjeu esthético-politique majeur pour la contemporanéité de l’art, en désignant par le concept d’Exforme cette tendance de nos sociétés à exclure toujours plus de personnes, de vivants et d’objets, en les reléguant dans « ce qui ne mérite même pas la dignité de forme ». Si Bourriaud a raison d’affirmer que le « devenir déchet » du monde est au cœur du questionnement de l’art contemporain, il faut ajouter qu’il concerne aussi la création brute, dans la mesure où la plupart des outsiders recourt à ces matières détritus pour produire leurs œuvres, mais qu’ils sont aussi fréquemment relégués dans les marges, comme « déchets » de la société, au rang des laissés pour compte. On comprend mieux pourquoi le commissaire Gustavo Giacosa, en intégrant Bellucci à l’exposition à la Halle St Pierre de 2013, bandits-bandit rappelait que cette expression signifiait d’abord en italien « ce qui a été mis au ban, banni, exclu, relégué hors des liens ».

Agrandissement : Illustration 4

Car si notre époque est celle du grand dépotoir qu’est devenu le monde, des détritus de la consommation, de la toxicité durable des déjections nucléaires, des rejets industriels dans l’atmosphère ou les océans, jusqu’au stockage infini des données dans laquelle les moteurs de recherche et l’IA vont puiser leurs ersatz de pensée, elle est aussi celle hantée par le spectre de l’improductif et du non-rentable, en guerre contre les êtres et les choses qui ne seraient pas au travail ou apte à produire, et dont les outsiders sont si souvent les plus illustres représentants. A cet égard Bellucci comme Egéa, par leurs œuvres autant que par leurs vies, portent le regard du spectateur vers un site dont on n’a pas fini d’entendre les rumeurs et les craintes : celle de ces vies perpétuellement au bord de la relégation, avec ces enfances aux abois, ces migrants pourchassés, et ces sénilités parquées, mais dont les créations résiliantes témoignent pourtant d’insoupçonnables richesses.

Agrandissement : Illustration 5

MANUEL ÉGEA : LA LYCANTHROPIE DE L'ART BRUT OU LA VIE TRANSFIGURÉE

L’oeuvre de Manuel Egéa manifeste également des capacités de résilience dont sont porteuses ces existences, lorsqu’elles sont accueillies dans l’énigme de leur singularité.

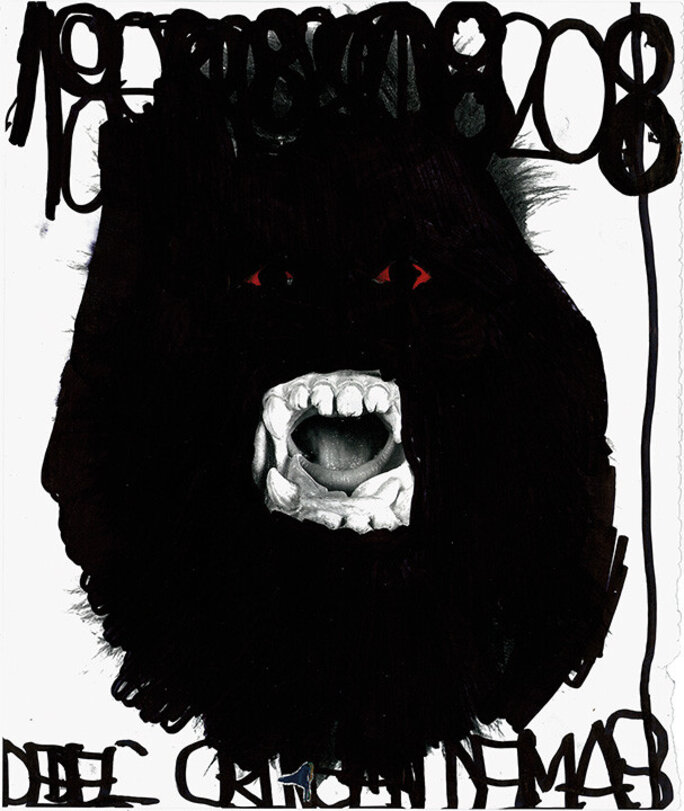

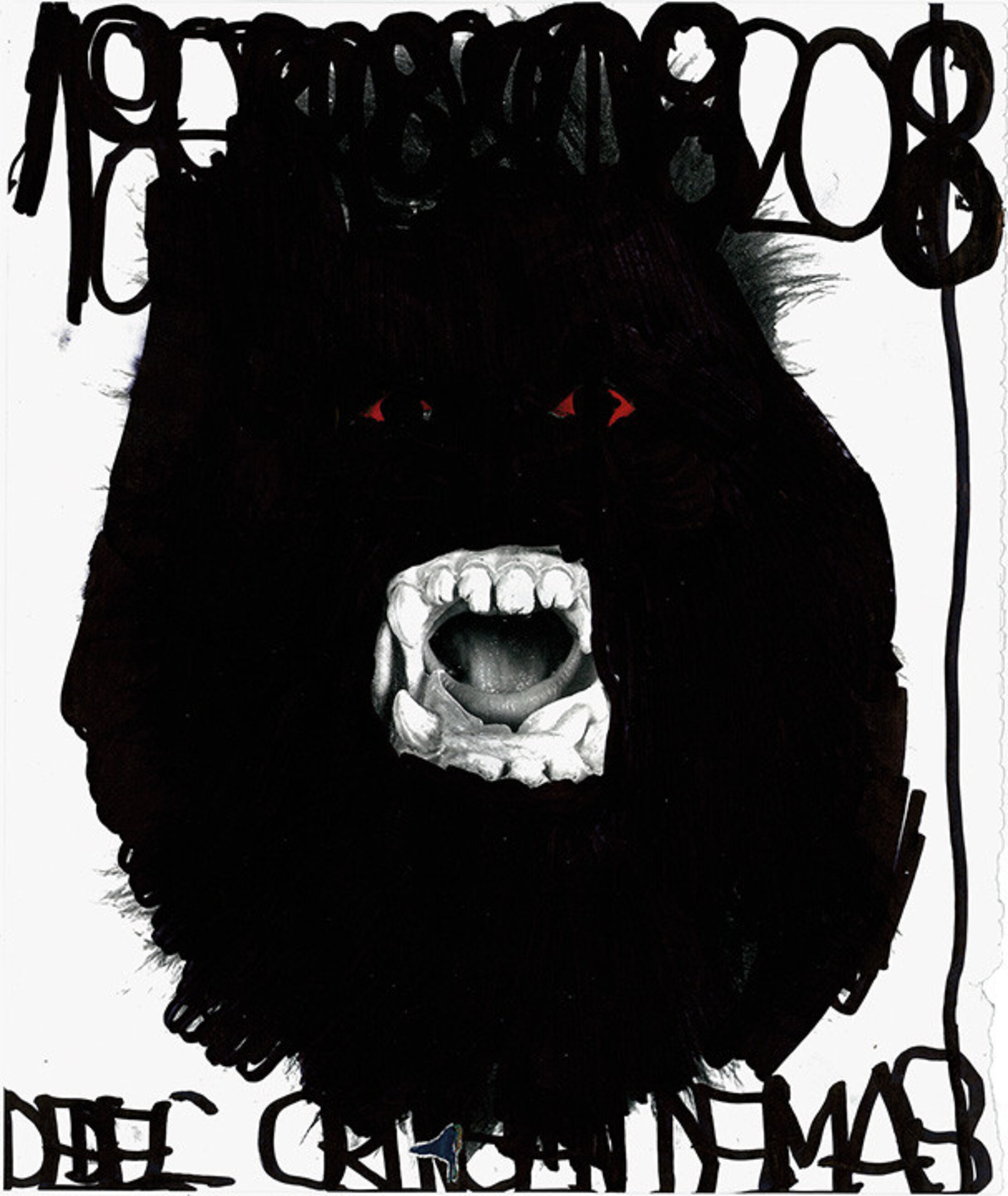

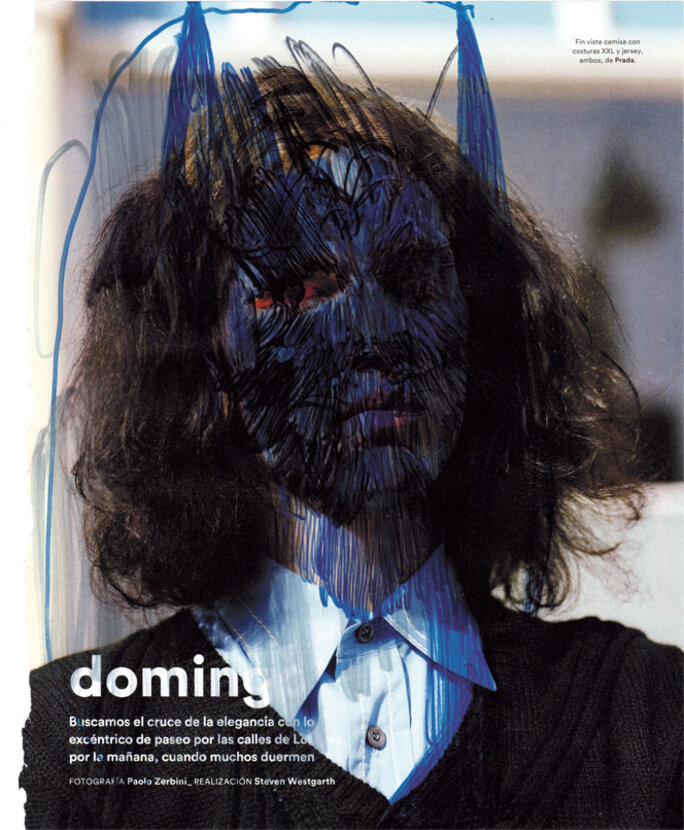

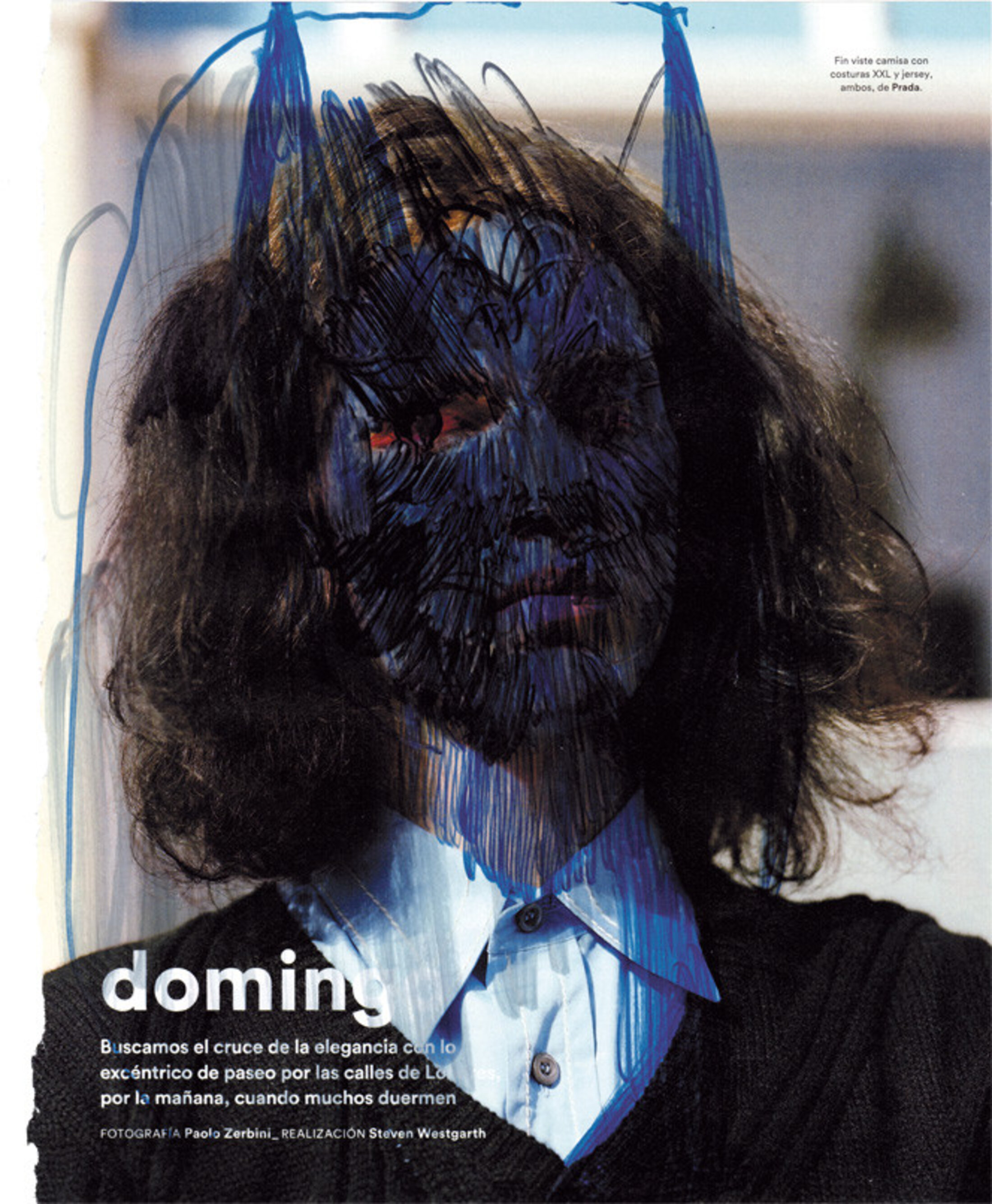

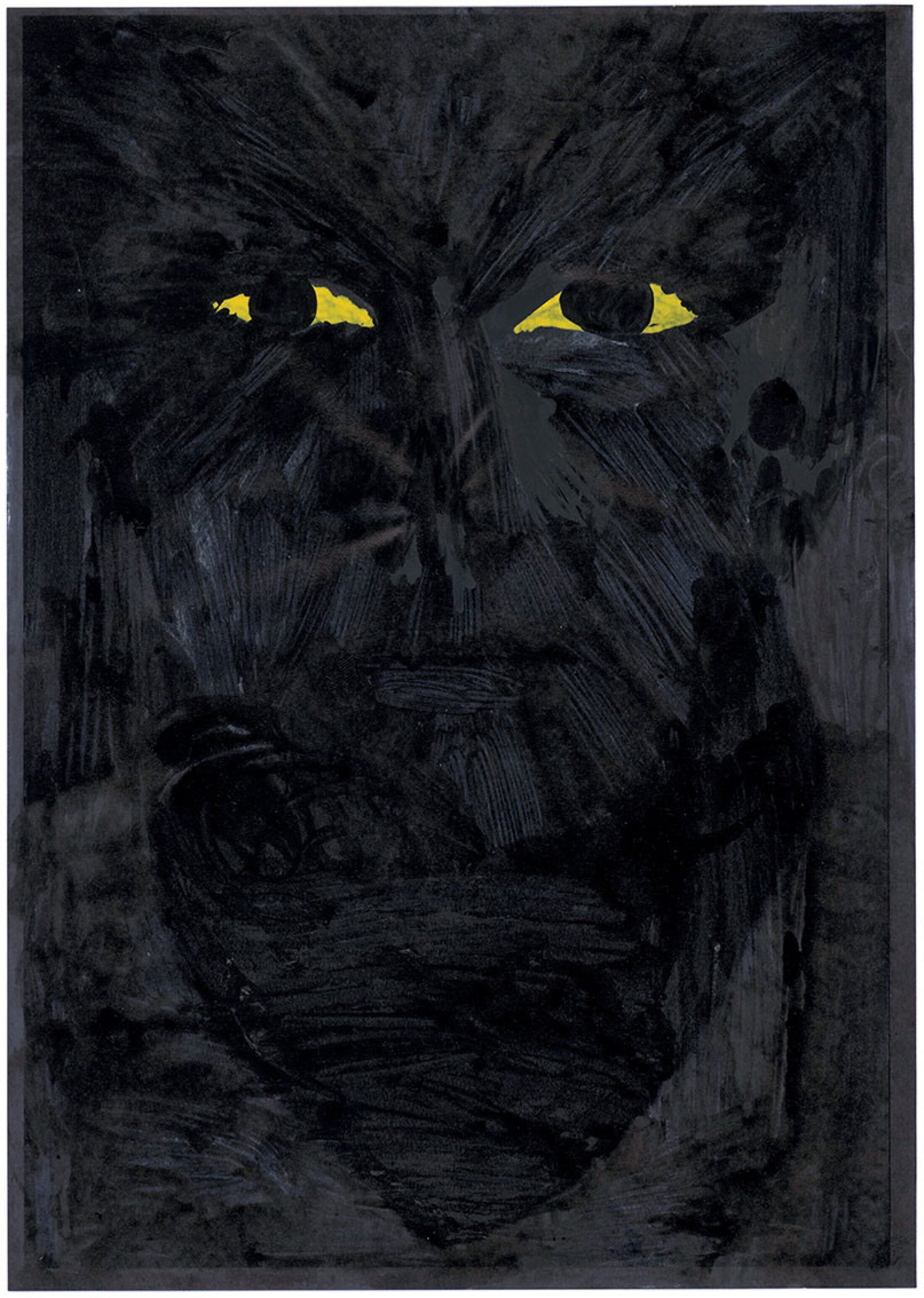

Né en 1988, Egea dessine au sein du centre de création « debajo del sombrero » (sous le chapeau) qui accueille des personnes présentant des déficiences intellectuelles. Comme souvent chez les créateurs d’art brut, on retrouve avec Manuel Egea le caractère obsessionnel d’une thématique déclinée, ici, dans une trentaine d’œuvres. Convaincu d’être un loup-garou, Egea va puiser dans ce fond de terreurs archaïques associé à la lycanthropie, pour en démasquer les stigmates inquiétants au cœur même de nos propres visages et de ceux qui peuplent le tout va des magazines, des médias et des réseaux sociaux.

De fait, l’artiste espagnol métamorphose les créatures de magazine, les personnages de BD et de films en loups-garous. En puisant dans le flux incessant des images qui saturent notre monde, le matériau de sa création, l’artiste madrilène Manuel Egéa participe au même titre que Bellucci à cette pratique esthétique du recyclage. Egea s’enquiert en effet, des photographies les plus empreintes de clichés : celle notamment des magazines de modes, des peoples, etc. Il s’inspire aussi des comics Marvel, comme le super héros Hulk. Egéa n’a-t-il pas été jusqu’à demander récemment à l’IA de lui fournir une image de Donald Trump nu afin de pouvoir lui appliquer sa défiguration démoniaque ?!

Agrandissement : Illustration 7

TRUMP À L'ÉPREUVE DE LA DÉFIGRATION DÉMONIAQUE

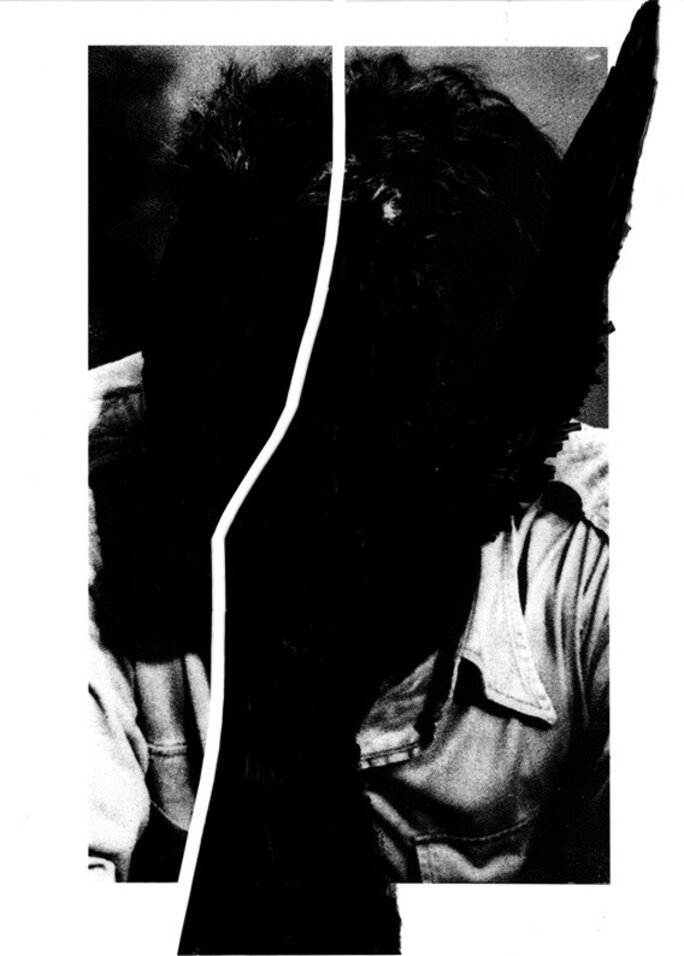

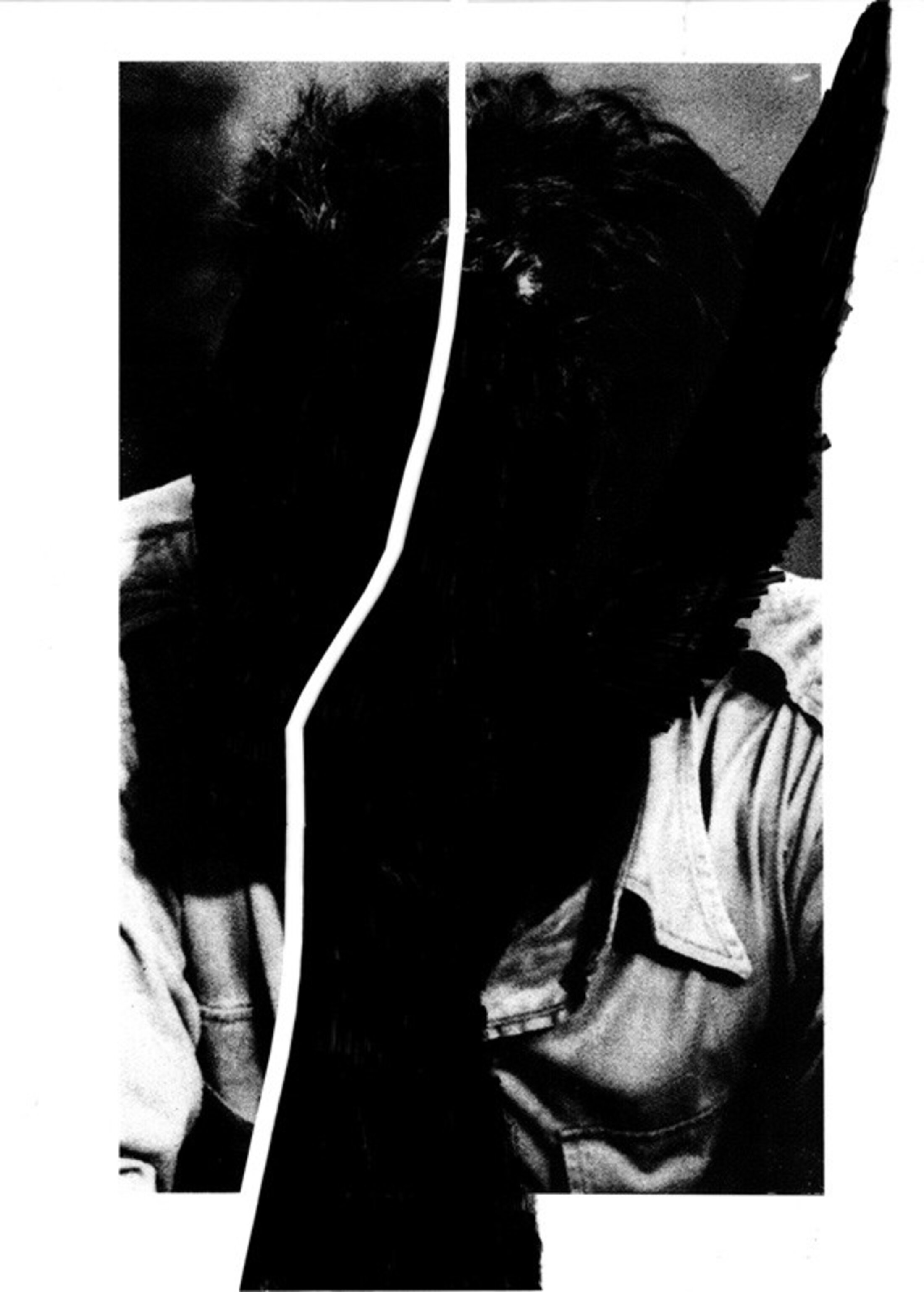

En transformant l’image par la seule magie du stylo à bille, de l’encre ou du fluo, il fait apparaître le monstre caché derrière les traits de l’apparence humaine. À grand renfort de hachures, de traits effrénés et de ratures, il griffe, évide et perce la surface glacée de l’image photographique ; la recouvrant, souvent, d’une pilosité inquiétante. C’est la phase « ciselante » de sa création, pourrait-on dire en détournant le vocabulaire lettriste, et que les situationnistes ont souvent pratiqué sur l’image cinématographique. Elle consiste chez Egéa à modifier les images qu’il crayonne au stylo bille jusqu’à ce que le portrait, soit enterré sous la noirceur de l’encre pour céder place au monstre. Sous l’effet de ce remodelage graphique impitoyable, la figure glamour de la star ou du top model se métamorphose immanquablement en lycanthrope hirsute et menaçant. Ce travail de ciselure ne se limite pas ainsi à la seule biffure et aux recouvrements des visages, il va, souvent, jusqu’à la déchirure complète de l’image travaillée. Comme le note Christian Berst, l’iconoclasme de José Manuel Egea « peut aller jusqu’à la scission de la page nette, comme pour accentuer la fracture entre deux mondes ; parfois même, c’est le recouvrement complet de la feuille, d’où l’on devine alors à peine, vaincue dans la noirceur, la beauté factice que ces images nous imposaient ». Ces déchirures n’ont rien d’une découpe aveugle, au contraire elles passent toutes précisément à travers la pupille du personnage, comme pour mieux en capter l’énergie visuelle à la source la plus intime de notre être. Egéa a même inventé son nom propre « la chrysalinda » pour désigner cette brèche ouverte sur l’intériorité du corps et de l’âme, et qui sert de point de fuite spéculaire à ses œuvres. La récurrence de ces déchirures agit à la manière de schizes graphiques venant raturer la surface du papier, à l’instar de certains dessins d’Artaud, apparaissant comme autant de manifestations sismographiques de la vie psychique de l’artiste. Tel un miroir brisé, l’image, parfois, se lézarde et laisse entrevoir d’étranges écritures qui semblent émerger de l’abîme. Une série de mots ou de phrases que l'artiste répète mystérieusement à la manière d’un mantra obsédant : « androgyne, naissance, transformation, sacristie, étant né nu, cordon ombilical, mannequin, plage, il devient moitié homme moitié loup, hypertrichose, restant noir pour toujours, hominidé » — ce dernier mot, semble-t-il, l’effraie beaucoup. On croit y reconnaître « la bouche d’ombre » que le vieil Hugo entendait auprès de son rocher : « L’homme en songeant descend au gouffre universel. »

Agrandissement : Illustration 8

L'IMAGE SURVIVANTE ET LE COMPLEXE DU LOUP-GAROU

D’ailleurs l’impact visuel de ces œuvres n’a peut-être d’égal que l’ancienneté des « survivances » qu’elles transportent en elles. Faut-il interpréter, pour autant, le retentissement émotif qu’elles suggèrent chez le spectateur, en pensant que nous sommes tous des « monstres », et autres serial killers en puissance ? Dans son essai Le complexe du loup-garou, le sociologue Denis Duclos tente de revenir aux origines de cette fascination pour les personnages schizoïdes qui se multiplient dans la culture populaire occidentale. « A l’instar de Patrick Bateson, le héros d’American Psycho, parangon de raffinement et de civilité le jour, monstre sanguinaire la nuit…Les films, les romans américains, sont à cette image, peuplés de monstres et de criminels multirécidivistes ». Ne faut-il y voir ici qu’un symptôme culturel, répétant le célèbre « malaise » Freudien selon lequel la société ne serait qu’un rempart précaire contre la « bête » planquée en nous ?

Agrandissement : Illustration 9

Si la culture du loup-garou, tour à tour homme et bête, a encore de beaux jours, le monstre n’annonce-t-il pas, également, une étrangeté capable de fissurer la fausse ordonnance du régime des images dans lequel nous vivons ? Dans une époque aussi inquiète et complotiste quant à la perception de l’image d’autrui, la figure archaïque du loup-garou n’incarne-t-elle pas une volonté de défaire les traits de visagéité standardisés d’un monde envahi d’images de « people » relookés et clonés jusqu’à la nausée, au profit d’autres visages, plus étranges et lointains ?

Agrandissement : Illustration 10

josé manuel egea luna llena / franco bellucci fluctuations du désir

exposition du 1 février au 8 mars 2025

GALERIE CHRISTIAN BERST