Les artistes répudiés en raison de leurs troubles mentaux furent parmi les premières victimes de « l’épuration » nazie. Je pense notamment à Elfriede Lohse-Wächtler, et à ses deux dessins si négligemment accrochés dans la troisième salle de l’exposition sur l’art dégénéré au Musée Picasso.

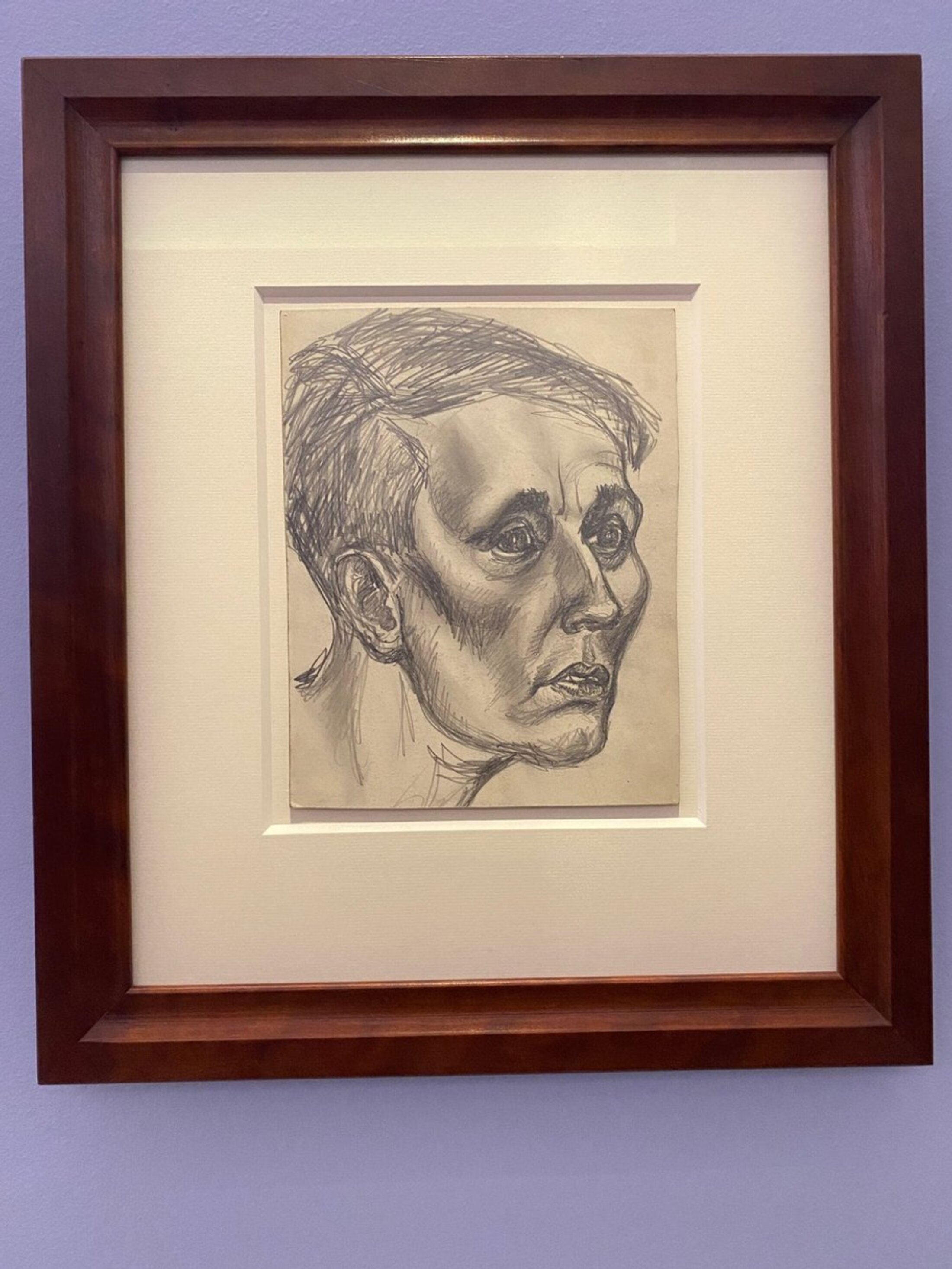

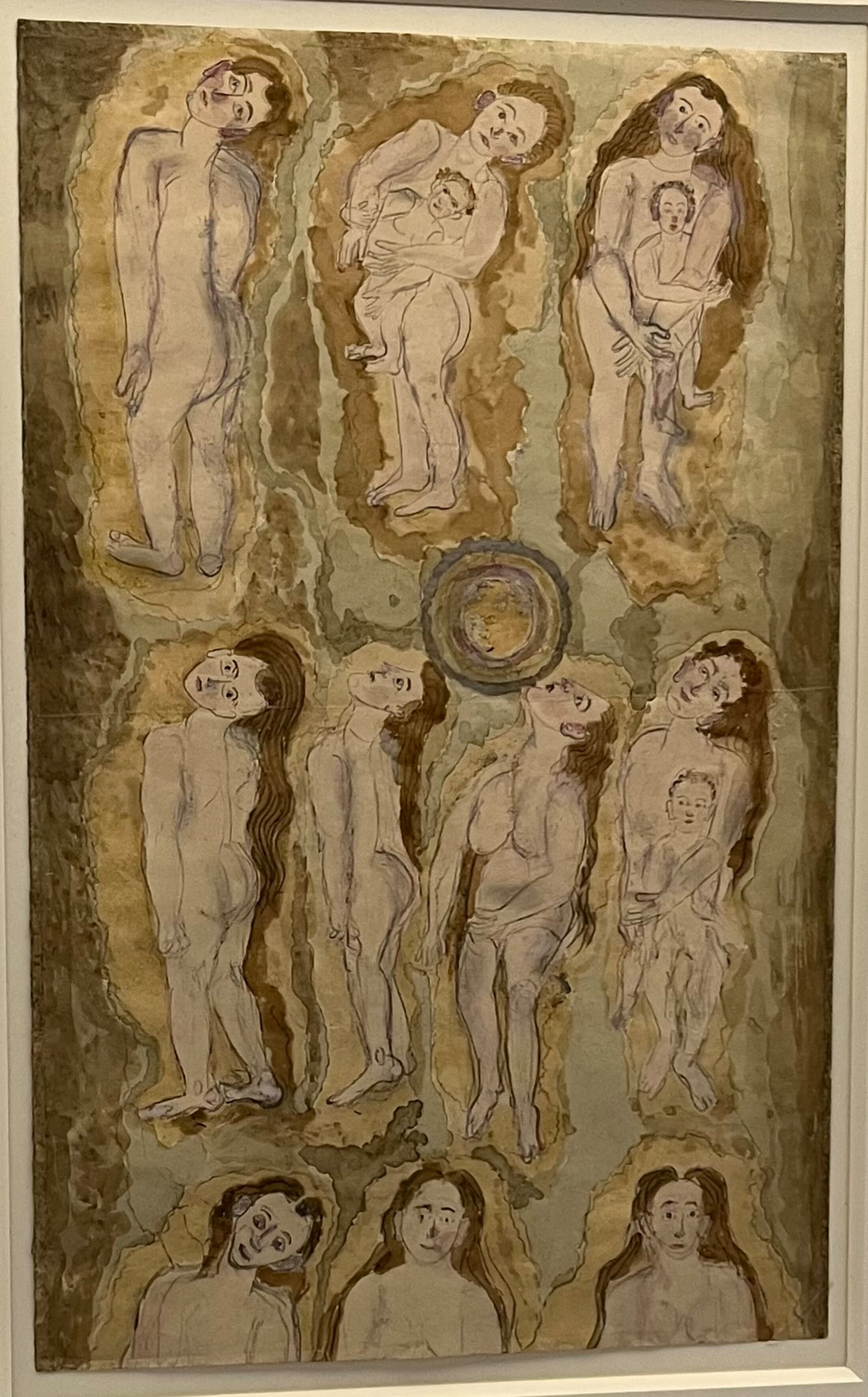

Agrandissement : Illustration 1

Ces deux visages de femmes que la peintre dessina lors de son premier internement pour dépression nerveuse en 1929 à l’hôpital de Hambourg- Friedrichsberg, appartiennent à la série de « Têtes de Friedrichsberg ». 60 portraits de femmes saisies à l’intérieur de l’hôpital, qui constituent le témoignage exceptionnel d’une mémoire arrachée à l’oubli. 60 femmes, ses sœurs d’âme, déjà abandonnées de leur vivant par leurs proches, qui finiront une dizaine d’années plus tard ( comme l’artiste elle-même ) par être les premières gazées du programme d’euthanasie national-socialiste T4 des malades mentaux et autres « handicapés », en prélude funèbre à l’extermination des juifs. Auparavant, en 1932 Elfriede Lohse-Wächtler fut encore internée pour schizophrénie, déclarée « incapable », puis stérilisée de force. Sa créativité artistique en a été définitivement avortée.

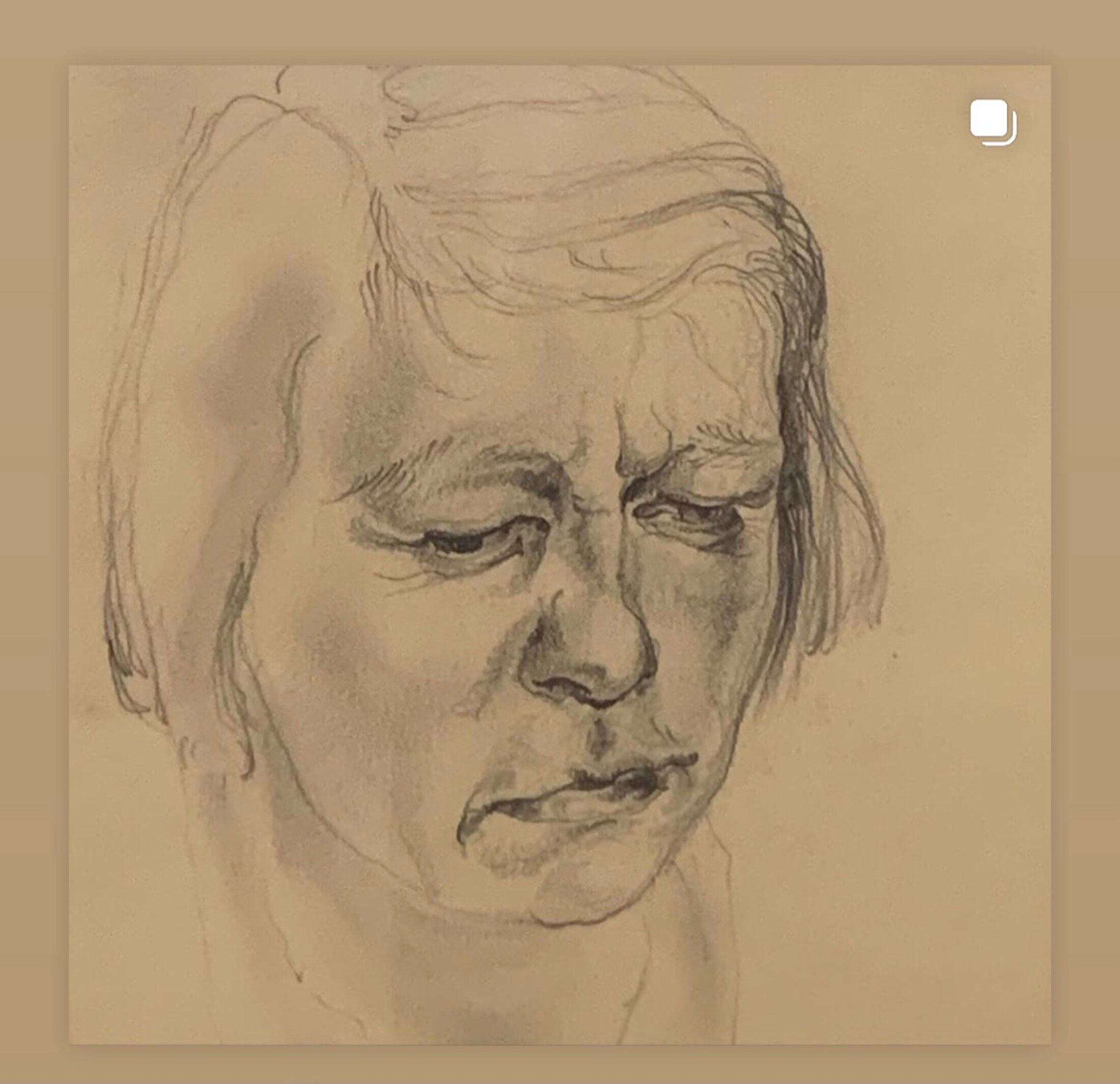

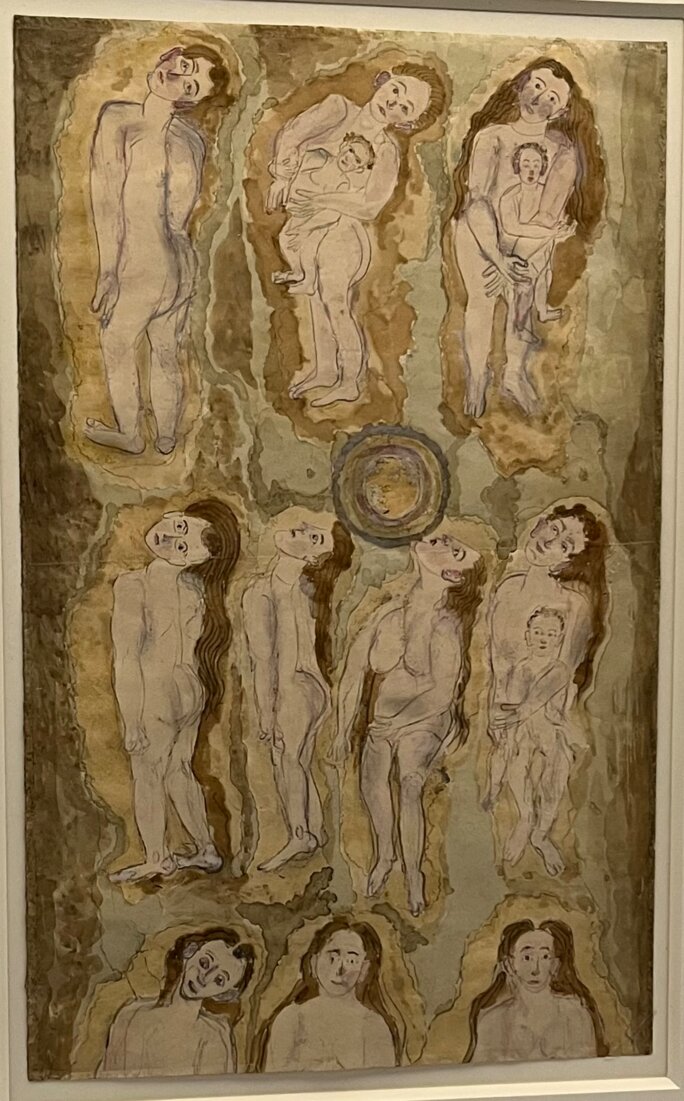

Agrandissement : Illustration 2

Celle qui commença sa vie en résistant au refus paternel de reconnaître sa propre vocation artistique, et constitua une œuvre d’autant plus bouleversante qu’elle fut conquise sur l’instabilité économique et la misère, jusqu’à vivre sans-abri après la crise de 29, resta oubliée pendant une soixantaine d’années, pour être lentement redécouverte à la fin des années 1980. Ne fut-elle pas, pourtant, une sorte de Niki de Saint Phalle de la république de Weimar, qui s’affranchit dès l’âge de ses 16 ans de son milieu familial, en allant suivre des cours à l’Académie des beaux-arts de Dresde, pour rejoindre la bohème en se liant d’amitié avec les artistes de la Sécession, aux côtés du peintre Otto Dix, ainsi que du dadaïste Johannes Baader ? N’était-elle pas cette peintre qui savait s’immerger dans la vie des plus pauvres, dessinant les ouvriers et les prostituées du port de Hambourg ou plus tard ces portraits de femmes internées, sans lesquels on aurait, aujourd’hui, oublié à jamais le visage ?

Agrandissement : Illustration 3

Petites morales à retenir de l’Art dégénéré

L’exposition sur l’art dégénéré en cours au Musée Picasso doit nous rappeler que l’attitude qu’ont eus les différents pouvoirs vis-à-vis de la maladie mentale, peut devenir un critère d’évaluation des cultures. Pour résumer nous pouvons dire, qu’il y a des périodes d’heureuses rencontres entre la folie et l’art : celles de l’Antiquité grecque (la "divine folie") ; de la Renaissance ou du romantisme et celles des avant-gardes artistiques des premières années du XXe siècle, comme l’influence décisive du surréalisme et sa rencontre avec la psychanalyse en France. Enfin plus proches de nous, les travaux des psychiatres comme Lucien Bonnafé, François Tosquelles ou Jean Oury en France, pour humaniser la psychiatrie, accompagnent les réflexions de scientifiques et philosophes aussi divers que Georges Canguilhem, Gaston Bachelard, Michel Foucault ou Gilles Deleuze. Tous ont participé à cette mutation du regard sur ce qu’on nomme la folie, et plus généralement sur la maladie mentale. Epoques de tolérance réciproque entre la folie et la société, où l’homme accepte cette part maudite de lui-même en reconnaissant des droits à la folie, en acceptant la maladie et la souffrance comme des ingrédients nécessaires d’une vie intense et artiste. Bien plus, il semble souvent nécessaire de mettre en complicité « folie » et « humanité », en sachant comme le dit Gilles Deleuze, « qu’on n’a jamais pensé que par elle et sur ses bords, et que tout ce qui fut bon et grand dans l’humanité entre et sort par elle, chez des gens prompts à se détruire eux-mêmes, et que plutôt la mort que la santé qu’on nous propose. »

A l’inverse, il y a des époques qui ne tolèrent pas la souffrance, la maladie et encore moins la maladie mentale. Des sociétés dans lesquelles on dresse une image aseptisée de l’art, d’un art “soporifique” qui anesthésie et calme ; d’un art ludique qui repose l’homme de ses souffrances. Dans de telles époques, il est bien évident que l’art doit être sain, positif, et les pouvoirs, que ce soient ceux fictifs de la République de Platon ou du Meilleur des mondes, ou ceux bien réels de la Kommandatur ou de la dictature, tous ces pouvoirs auront donc pour but d’une manière ou d’une autre, d’éradiquer dans l’art tout ce qui est jugé malsain, dégénéré, morbide, psychopathologique, mélancolique. En France, Alexis Carrel représenta cette pensée de l’eugénisme, et son désir d’éradication de la tare et du handicap. Dans de telles périodes, l’artiste se doit d’être l’homme « sain » et il ne saurait comporter le moindre signe de folie.

Il y a donc des périodes dans lesquelles les pouvoirs tentent de séparer, de disjoindre dans un geste paranoïaque l’art et la folie, d’expurger l’art de toutes folies. La forme la plus extrême de cette tendance étant l’attitude des États totalitaires, qui culmine dans la célèbre exposition de l’art dégénéré et dans les politiques de l’art soviétique et maoïste. Or, ce qui était condamné dans l’art moderne, c’était le formalisme ou plutôt le jeu sur les formes, ce travail de déplacement et de « trahison » des identités qui effraie les pouvoirs, ce que Jacques Rancière nomme le travail de désorganisation, de défiguration propre à la peinture moderne et qui continue, notamment, jusqu’aux œuvres de Francis Bacon. Les discours officiels dénonçaient les déformations volontaires auxquelles se livraient des artistes comme Picasso, Chagall, de Chirico ou Matisse. Cette distorsion des formes était le signe même de la dégénérescence. Les nazis rapprochaient cela des différentes espèces d’infériorités physiques. Cette obsession du handicap physique, de la tare, de la malformation, tous frappés par l'opprobre nazi, allait fournir, par simple renversement, les éléments les plus adaptés pour définir très précisément une esthétique de l'hygiène et de la bonne santé physique et mentale.

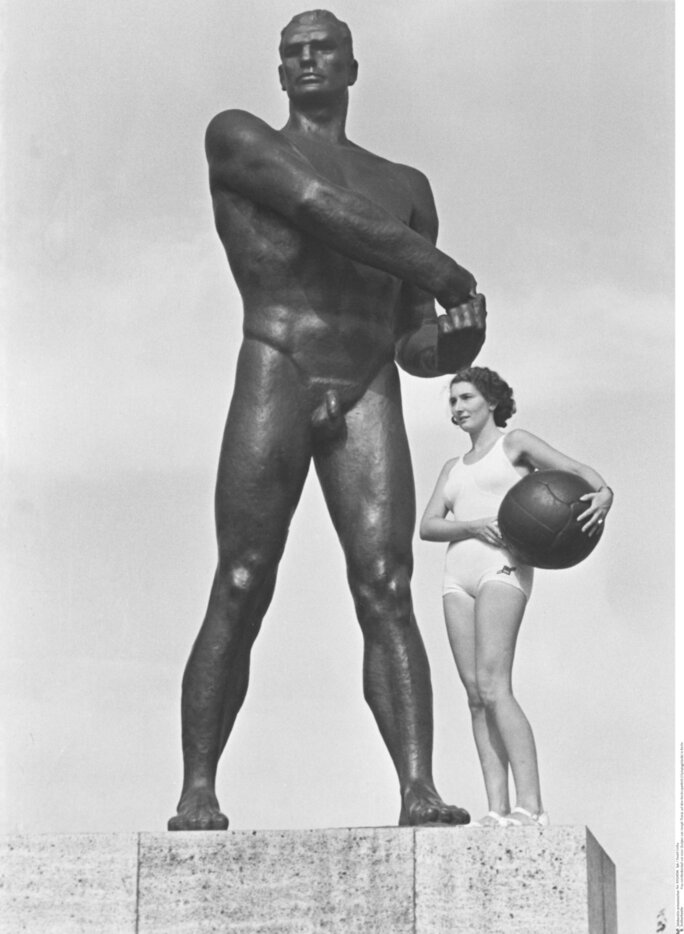

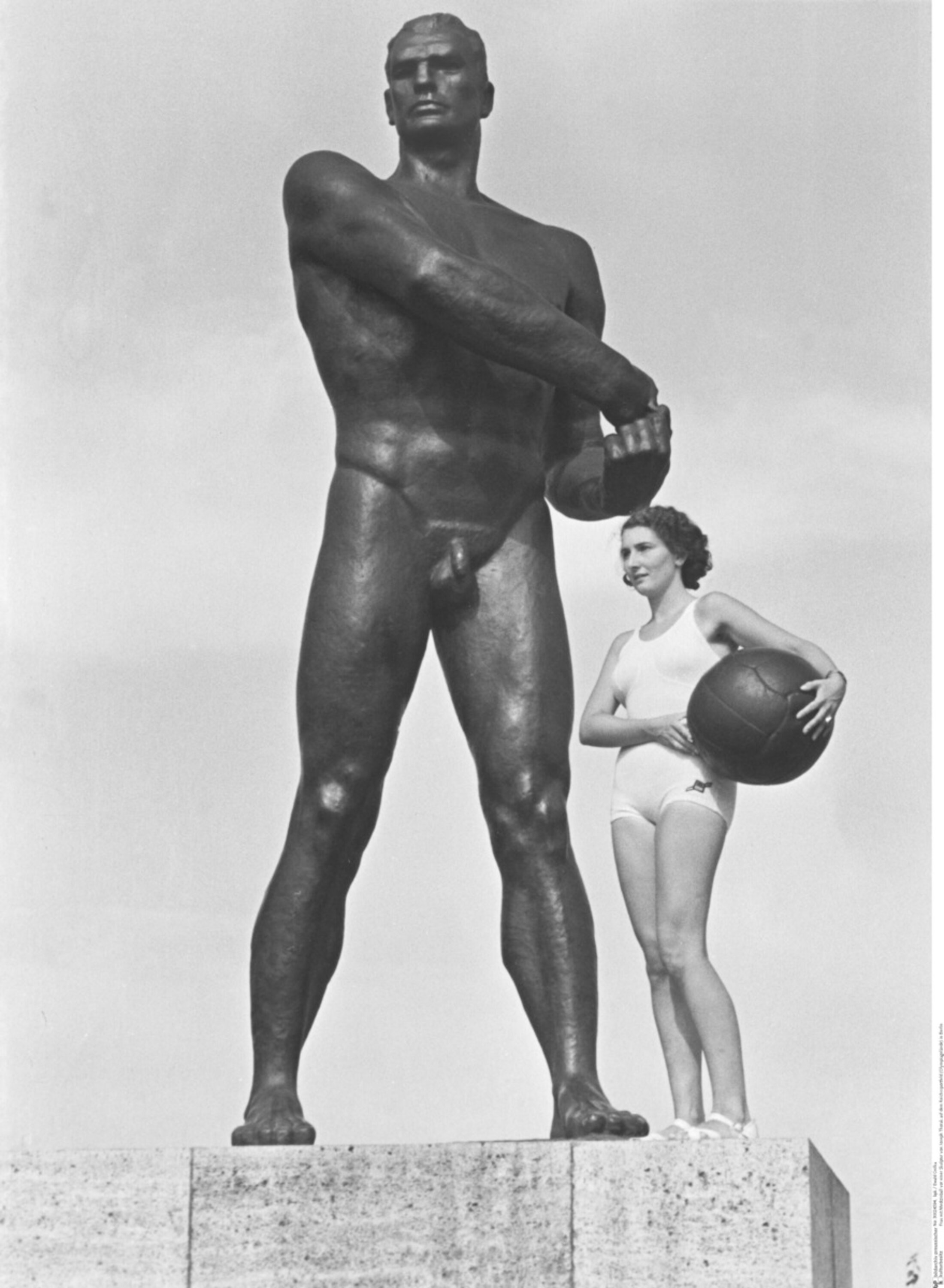

Agrandissement : Illustration 4

Ainsi, c’est la puissance athlétique et sculpturale des muscles qui sera représentée dans les tableaux ou les sculptures des artistes du national socialisme. C’est un art de l’extériorisation de la force physique, contre un art de l’intériorisation, ou plutôt de l’expression de l’affect et de la sensation. Aussi, ce qui est magnifié dans l’art nazi, ce sont, par exemple, ces fiers athlètes de Joseph Thorak qui accueillent les visiteurs du pavillon allemand de l'exposition de 1937 de Munich, « ces troupes impeccablement alignées du Front politique de Ferdinand Staeger sont à l'image des portraits, du Fuhrer, empreintes de cette force physique rayonnante, de cette santé si naturellement affichée par ceux qui sont portés par leurs convictions. Les images du corps doivent être à l’image du corps social et de son esprit : indemne de toute flétrissure, de toute lésion, de toute souillure. La bonne santé, le regard altier, la forme volontaire du visage, tout doit exprimer une transparence. On ne doit sentir aucune défaillance possible dans les corps ou les esprits. L’image de la force physique est indissociable de la force mentale et morale. L'art du national-socialisme comme celui du réalisme-soviétique, furent tous deux des arts hygiénistes où la représentation de la maladie, l’infirmité, la souffrance du corps et de l’esprit est stratégiquement irrecevable ».

Agrandissement : Illustration 5

On peut donc opposer à cette attitude paranoïaque des pouvoirs totalitaires, celle de tolérance qui apparaît à la même époque avec la reconnaissance psychiatrique et esthétique d’un « art des fous ».

Au début du XXe siècle, des psychiatres attentifs aux mutations de l’art moderne, comme Hans Prinzhorn, ( dont l’exposition actuelle au Musée Picasso présente quelques documents ) vont donc déplacer le regard clinique sur ce rapport art et folie. On ne va plus rechercher chez les artistes une éventuelle folie, on cherchera à l’inverse, chez le fou ce qu’il y a d’artiste. On va repérer dans ses productions souvent fragiles et chaotiques, un art en formation, une amorce d’art, une mise en forme dira Klee (Gestaltung), qui serait comme l’expression de l’origine de la création.

Agrandissement : Illustration 6

D’où l'importance de la collection Hanz Prinzhorn, dont on peut voir dans l'exposition quelques pièces rares, dont une magnifique aquarelle d'Oskar Herzberg, interné pour hallucinations, et deux sculptures de Karl Genzel, devenu depuis un classique de l'art brut. Avec Hanz Prinzhorn, on va s’intéresser aux créations des fous d’un point de vue purement esthétique, et non plus du seul point de vue clinique. L’art des aliénés devient alors une source d’inspiration pour les avant-gardes de l’expressionnisme au surréalisme.

Aujourd’hui encore, on constate indéniablement des résonances de l'art brut dans l'art contemporain. Des gens comme Niki de Saint Phalle, Tinguely, Annette Messager ont été très influencés par l'art brut et l'ont dit ouvertement. De leur côté, les surréalistes comme Eluard et Breton furent toujours fascinés par ceux qui ont rompu de la manière la plus absolue qui soit, avec l’ordre social : les fous. Et l’un des mérites du surréalisme aura été de changer notre rapport à la folie et à ses formes d’expression artistique.

Agrandissement : Illustration 7

Pour le psychiatre Lucien Bonnafé, le surréalisme (et l’influence déterminante du poète Paul Eluard en ce domaine) fut avant tout « une lutte à mort contre les apparences et la résistance à tout ce qui tend à mettre entre les hommes une barrière quelconque. Les fous étant ceux qui sont les plus susceptibles de passer de l’autre côté. » C’est avec le surréalisme, que certains psychiatres ont donc appris à mieux écouter la parole de celui qui souffre et à passer de l’autre côté de la « barrière ».

Cette nouvelle sensibilité parcourra de sa tolérance, des artistes aussi différents que Michaux, Jean-Jacques Lebel, Daniel Pommeureulle qui iront jusqu’à expérimenter des psychoses artificielles sous l’œil bienveillant d’un médecin psychiatre de Sainte-Anne à l’écoute des délires faits sous mescaline ou hachisch, jusqu’aux voyages hallucinés de la Beat génération, aux chansons d’un Jim Morrison comme autant de désirs de franchir les murs et les « portes de la perception ».

C’est au moins un acquis de la révolution surréaliste et psychanalytique, que la folie nazie n'a nullement réussi à éradiquer, et que la révision culturelle trumpiste ne saurait refouler...

"L’art 'dégénéré' : le procès de l’art moderne sous le nazisme" au musée Picasso à Paris

https://museepicassoparis.fr/fr/lart-degenere-le-proces-de-lart-moderne-sous-le-nazisme