Les émeutes urbaines occupaient ces derniers jours tout l’espace d’information disponible. Les « spécialistes » de la guerre en Ukraine ou des arcanes du pouvoir russe ont laissé la place aux commentateurs qui se prétendent spécialistes de la crise sociale. Si la géopolitique demande des connaissances précises, on se dit que l’analyse de la société relève du « bon sens » où tout le monde peut avoir un avis. Et en faire part sur les réseaux sociaux.

Je ne suis pas sociologue. Mais j’ai été, pendant plus de 40 ans, professeur de sciences économiques et sociales. Durant toutes ces années, j’ai dû faire face avec mes élèves, mais aussi dans des discussions informelles, à cette idée que les sciences sociales ne seraient pas une vraie science et relèveraient du simple bon sens.

J’ai donc été confronté à ces prénotions et à la nécessité de les déconstruire. Sans vouloir prétendre faire de l’épistémologie de la sociologie, et encore moins « faire la leçon » et en me plaçant sous le contrôle de personnes bien plus compétentes que moi, voici ce que la sociologie m’a appris.

« Traiter les faits sociaux comme des choses » c’est ce qu’Emile Durkheim, un des pères de la sociologie, a posé comme principe et que tout étudiant apprend dès le premier cours. Mais déjà cette simple règle est contre-intuitive. Comment les faits sociaux, qui se rapportent à des comportements humains et sont donc liés à des affects, à des émotions, à des passions, peuvent-ils être réduits au statut de choses ?

Agrandissement : Illustration 1

C’est une nécessité pour garantir une certaine neutralité dans l’analyse. S’il est facile (!) pour le biologiste d’étudier une bactérie, il est plus difficile pour le sociologue de se placer au-dessus de son objet d’étude dans la mesure où il est un individu vivant au sein d’une société avec ses propres affects, sa propre culture, ses propres normes. La tentation est grande de juger au lieu d’observer puis d’analyser.

Éviter de juger. Car il est tentant, face à un fait social, d’avoir une posture morale. C’est particulièrement difficile, en ce moment, d’échapper à ce travers. On va porter un jugement sur des actes qui n’ont pas forcément d’intentionnalité ou des comportements qui semblent aberrants ou échapper à toute logique (du moins celle de la culture dominante).

Pourtant, ces faits sociaux existent, ils sont là !

Et les juger ne permet en rien d’en comprendre la signification qui souvent échappe aux acteurs eux-mêmes. C’est même, d’une certaine manière, les nier en les considérant comme non valables : « salauds de pauvres » qui ne se comportent pas de manière rationnelle et qui, même, en profitent pour piller et saccager !

Ne pas se fier à la parole des acteurs. Répétons-le : il n’y a pas forcément d’intentionnalité clairement structurée dans nos comportements et a fortiori dans des phénomènes collectifs comme en ce moment. Interroger les jeunes qui cassent peut-être intéressant mais il faut prendre leurs paroles avec précaution. Elles viennent après coup et tentent maladroitement de rationaliser ce qui relève de la « rage ».

Un fait social est complexe, cumulatif et systémique. L’alchimie d’un mouvement social est particulièrement imprévisible. C’est le résultat de la combinaison d’un grand nombre de facteurs et d’un processus cumulatif.

Pourquoi est-ce la mort de ce jeune-là qui a déclenché les émeutes ? Pourquoi le cas de Georges Floyd a-t-il déclenché Black Lives Matter ? D’autres événements tout aussi tragiques, dans les deux cas, ont eu lieu avant.

Cela nous invite à comprendre qu’il ne sert à rien de débattre sans fin sur l’évènement lui-même. Il ne faut pas confondre l’étincelle et le baril de poudre. Il faut s’intéresser aux structures sociales qui font système et qui expliquent le déclenchement qui, lui, est imprévisible.

« Il y a des poissons volants mais ce n’est pas la majorité de l’espèce ». C’est ce que je répondais aux élèves qui me renvoyaient à des exceptions pour invalider tel ou tel mécanisme sociologique. Les sciences sociales et en particulier la sociologie s’intéressent aux régularités statistiques et aux tendances.

Heureusement qu’il y a des exceptions ! Heureusement que le destin de tous les jeunes de banlieue n’est pas tracé à l’avance… Mais si ces exceptions existent, elles ne peuvent infirmer la ségrégation et les inégalités qu’ils subissent.

Et surtout, elles ne peuvent justifier les discours du type « si moi je m’en suis sorti, alors d’autres peuvent le faire ; quand on veut, on peut ! ». En psychologie sociale, on appelle cela le biais du survivant. Et ce discours est très fréquent dans le débat sur l’Ecole où la « méritocratie » et l’égalité des chances y sont des fictions encore vivaces. Ce discours vise à réduire à des comportements individuels et à une question de volonté, ce qui relève des déterminismes sociaux.

Les étiquettes, on vous les colle (et vous vous y conformez !)

Enfin, la stigmatisation est un processus bien connu en sociologie. On la qualifie aussi de « théorie de l’étiquetage » : le comportement des individus et la manière dont ils se voient peuvent être déterminés ou influencés par les termes utilisés pour les décrire ou les classer. S’en défaire est très difficile.

En classe, quand je demandais aux élèves de décrire un « délinquant », ils me décrivaient immanquablement un jeune avec une capuche et un survêtement et qui parle avec le vocabulaire de la banlieue. Imaginer un délinquant sous les traits d’un banquier était impossible et pourtant la délinquance financière existe !

La stigmatisation conduit donc à attribuer certaines caractéristiques aux jeunes de banlieue qui nuisent à leur parcours scolaire et leur insertion. Mais ce qui est contre-intuitif et choque ceux qui ne sont pas familiers avec ces concepts, et pensent que le libre arbitre nous dispense du déterminisme, c’est que c’est interactif. Car les jeunes vont ensuite se conformer à cette étiquette qu’on leur a collée. C’est ainsi qu’on va voir dans les médias des jeunes qui sont des caricatures d’eux-mêmes et qu’on va critiquer pour cela.

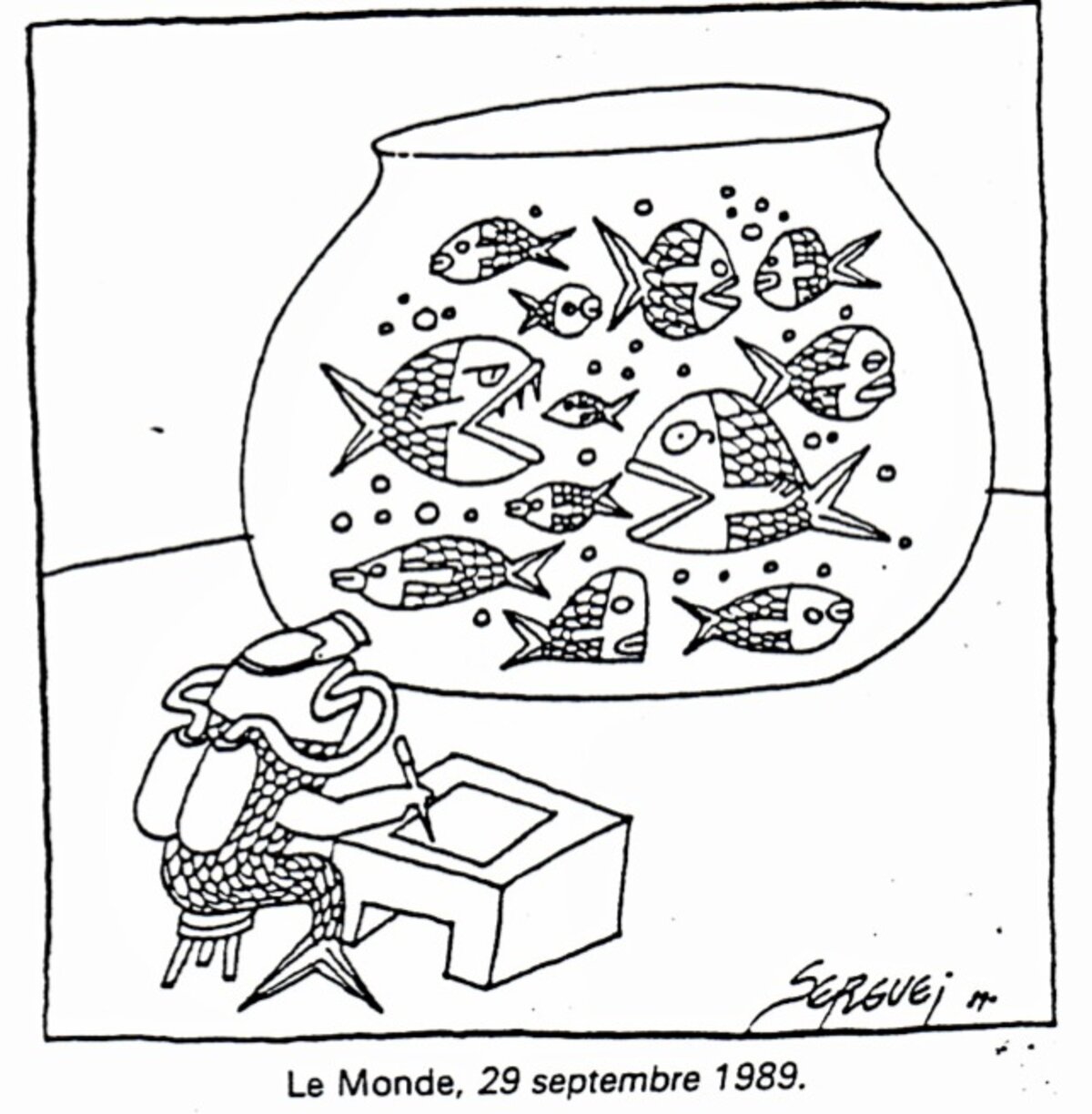

Agrandissement : Illustration 2

.

.Je ne suis pas devenu professeur de sciences économiques et sociales par hasard. C’est parce que je pense que les sciences sociales sont des clés essentielles pour comprendre les règles du jeu social auxquelles nous sommes confrontés et éventuellement s’en émanciper. Pierre Bourdieu qualifiait la sociologie de « science du dévoilement ».

Je constate que les enseignants en général ont une très faible culture en matière de sociologie (ça devrait être renforcé dans la formation). Cela les rend d’ailleurs très perméables à l’idéologie du « don » et à surinterpréter le « mérite », mais ce n’est pas la question du jour.

Plus immédiatement, c’est l’ensemble de l’opinion et la classe politique qui a besoin de dépasser le stade de la « sociologie de comptoir » et qui devrait prendre du recul et faire preuve de rigueur avant de juger et de disqualifier.

Le débat devrait être à la hauteur des enjeux car c’est le lien social et la cohésion de la société qui sont questionnés.