Plusieurs annonces faites au cours de l’été puis dans les semaines précédant la rentrée ont donné le sentiment que l’École allait être (enfin) au cœur des préoccupations gouvernementales. Faut-il s’en réjouir ?

Le budget « historique » annoncé par Gabriel Attal, la prise de parole inédite du Président de la République à la réunion des recteurs le 24 aout, les déclarations de Pap Ndiaye pour qu’il y ait « un professeur devant chaque classe » sont aussi le signe que l’École et ses enseignants traversent une crise importante. Le bricolage ne suffira pas.

Pénurie partout, profs nulle part !

Y aura t-il suffisament de profs à la rentrée ? Nombreux se posent la question. L’alerte s’est d’abord focalisée sur les 4000 postes non pourvus aux concours Puis, les « job dating » ont mis en lumière le recours aux contractuels.

Si cette tension est inédite, elle n’était pas imprévisible. Elle est le résultat des choix antérieurs. Et s’il y a des raisons conjoncturelles, cette pénurie s’inscrit surtout dans une combinaison de raisons plus profondes

Ce qui est propre à cette année est le résultat de la réforme de la formation reportant d’un an la possibilité de s’inscrire aux concours. Cela entraine mécaniquement une baisse des candidats potentiels.

Mais les raisons structurelles sont bien plus nombreuses et se retrouvent dans bien d’autres pays. Elles tiennent à plusieurs domaines d’explications. La démographie avec les départs massifs des profs recrutés il y a 40-50 ans et le refus de recruter durablement pour affronter le mini baby-boom des années 2000, la politique avec le choix néo-libéral de ne pas créer suffisamment de postes stables dans les services publics, l'économie avec le manque d’attractivité du métier qui n’a fait qu’empirer (salaires et gestion des ressources humaines) amplifié par la dégradation des conditions de travail et d'enseignement ; et enfin la psychologie avec la « grande démission » et la remise en question d'un emploi à vie sans évolutions . Tout cela contribue à des degrés divers à cette pénurie.

La tension dans le cas français tient aussi à une somme d’amertumes et de crispations et donc un épuisement collectif chez les enseignants. C’est le produit de cinq ans de blanquerisme mais aussi d’un déclassement des enseignants et une dégradation de leurs rémunérations qui s’inscrit dans un temps plus long mais que les promesses non tenues n’ont fait qu’aggraver.

L’impérieuse nécessité du rattrapage salarial

Les dernières déclarations présidentielles montrent un glissement sémantique inquiétant des engagements gouvernementaux. On est passé de « on revalorise tout le monde de façon à ce que les entrants dans le métier ne gagnent pas moins de 2000€ » (Pap Ndiaye) à « on promet 2000 € à ceux qui rentrent et pour les autres, on verra » (Macron).

De plus dans le discours du Président face aux recteurs on retrouve l’idée de la conditionnalité de l’augmentation à de nouvelles tâches. Toujours la même rengaine du « travailler plus pour gagner plus »…

Or, comme nous l’avons souvent dit, régler la question salariale est un impératif. Il ne s’agit pas seulement d’améliorer l’attractivité pour les nouveaux mais de redonner la confiance à une profession malmenée et déclassée. Sinon, au risque de me répéter, les salaires dans l'Éducation Nationale ressembleront à ces publicités pour des opérateurs téléphoniques qui font des offres alléchantes pour les nouveaux abonnés, mais se rattrapent sur les tarifs de ceux qui le sont déjà !

Un budget pas si historique que cela

Gabriel Attal dans une interview pour Les Échos le 7 aout dernier , annonçait les priorités du gouvernement pour le budget 2023. Et, entre autres, il qualifiait d’ « historique » l’augmentation du budget pour l’Éducation Nationale : 3,6 milliards en plus. Voilà un chiffre qui claque ! Le budget pour cette mission interministérielle «Enseignement scolaire» (MIES) en 2021 était de 76 Mds.

Ce n’est pas rien mais les montant sont présentés en euros courants. Or, on sait bien que pour mesurer une variation du volume, il faut tenir compte de la hausse des prix et donc parler en euros constants. Or, l’inflation prévue est autour de 6,5%. A comparer avec la hausse « historique » de 4,7% des crédits...

On peut aussi s’interroger sur la destination de ces sommes. Selon le ministre des comptes publics l’essentiel serait consacré aux augmentations des enseignants, on attend d’en savoir plus. Mais avec quelle pérennité ? Quelle sera la part d’une augmentation durable comme la grille indiciaire et des augmentations ponctuelles comme les indemnités et les primes qui pourraient être remises en cause ensuite ?

De même le fonds de 500 millions destinés à l’innovation semble bien flou. Tout comme bien d’autres (autonomie, projet,…) l’innovation fait partie des mots piégés du débat sur l’École. S’agit-il de favoriser des projets collectifs destinés à lutter contre les inégalités ou à simplement mettre en avant quelques initiatives médiatisées ? Comment peut-on inciter à l’expérimentation sans dévaloriser la pédagogie « ordinaire » et que la profession ne se sente culpabilisée ?

Précarité et précaires

La première rentrée du nouveau ministre donne lieu à une belle astuce communicationnelle : présenter comme « héroïque », le fait de résoudre une situation que le gouvernement dans lequel on évolué a en grande partie créé.

On a donc recruté des vacataires dans des job dating médiatisés. Cela a suscité l’indignation même si on a oublié que cela se faisait depuis des années dans le secret des bureaux du rectorat.

Lors de sa conférence de rentrée le 25 aout le ministre a annoncé aussi un plan de titularisation ou d’intégration des contractuels avec notamment un concours spécifique. Les recalés et ceux placés sur liste complémentaire aux concours d’enseignement de juin apprécieront.

Procéder ainsi n’est pas nouveau et peut se justifier dans l’urgence mais doit être questionné quand cela se fait pour compenser la faiblesse des recrutements. On peut aussi légitimement se demander si cela ne s’inscrit pas dans un mouvement plus large de remise en cause du statut de la fonction publique.

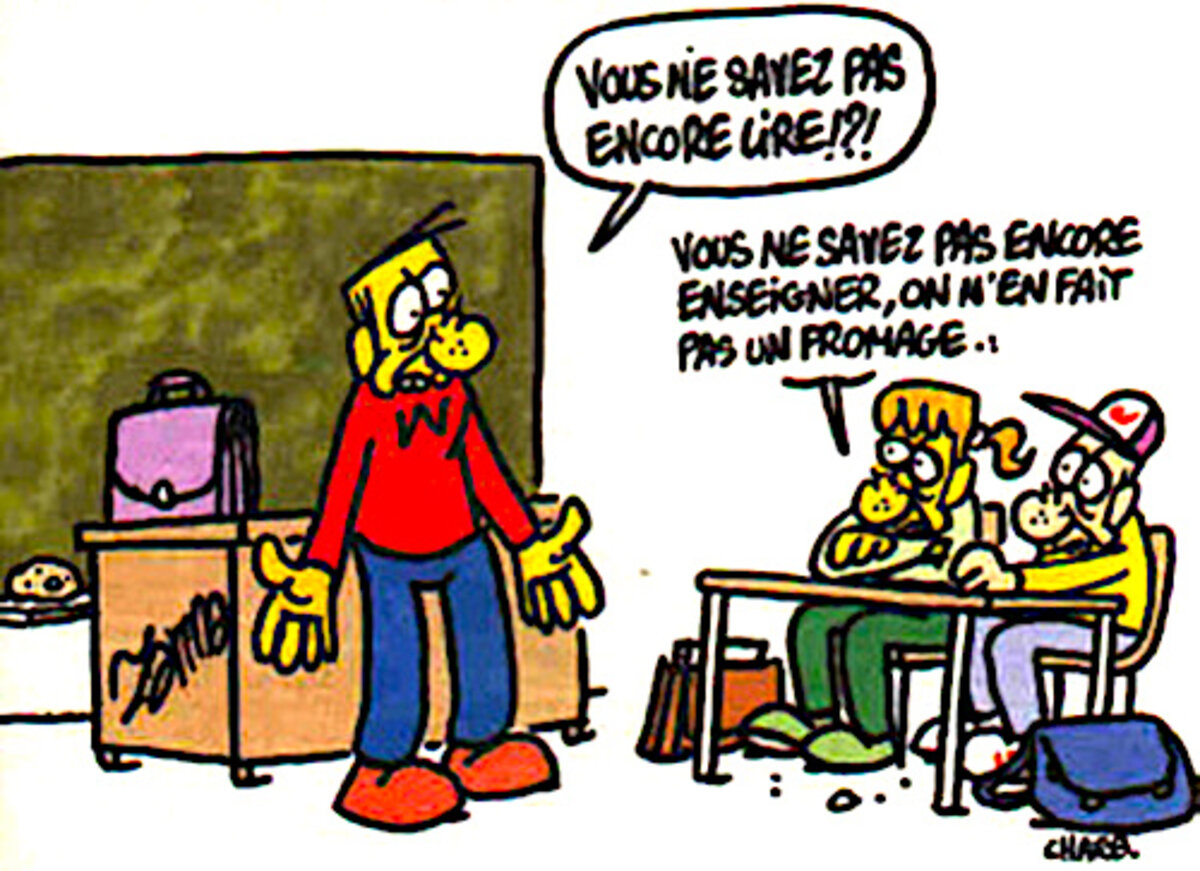

Quoi qu’il en soit, les vacataires et contractuels vont construire et acquérir (dans la douleur) des compétences qu’il faudra reconnaitre et valoriser. Pour l’instant, la formation qui leur est proposée semble bien indigente même si auparavant il n’y avait pas de formation du tout…

On peut espérer aussi qu’ils ne subiront pas l’agressivité de leurs collègues. Ce n’est pas les contractuels qu’il faut blâmer mais la précarité !

La seule chose positive qu’on peut retenir de cet épisode c’est que « enseigner est un métier qui s’apprend » devient enfin une évidence au sein de la profession et peut être demain dans l’opinion publique.

« Réparer l’École » ?

Quand il est redevenu Ministre de l'Éducation après l'épisode Allègre, Jack Lang a réuni l'ensemble de ses conseillers et ses premiers mots ont été : « J'ai été nommé pour pisser sur les braises… ». Toute ressemblance avec une situation actuelle n’est pas fortuite.

Dans Libération du 26 aout, Pap Ndiaye est présenté comme celui qui veut «réparer l’École». La question inévitable est : mais qui l’a cassée ? Cette expression est une critique implicite de la politique de Blanquer. Même si, comme nous l’avons évoqué, les tensions et les dysfonctionnements sont le produit de l'histoire et de la culture de la société française ainsi que d'une somme de renoncements, d'erreurs, d'effets pervers bien plus qu'un projet cohérent de destruction. Même s’il est tentant de voir un complot néo-libéral derrière chaque action.

"Réparer" est-il le bon verbe ? Il ne s'agit pas de revenir à l’état antérieur d’une école d'antan largement mythifiée comme le propose les réactionnaires auxquels sont malheureusement sensibles de nombreux collègues. Il s'agit de faire mieux.

Mais pour ça il faut déjà reconstruire la confiance et cela se paie. On ne modifie pas un système avec des acteurs qui vont mal... Et on ne le fait pas verticalement mais dans une vraie démarche collective et pragmatique.

Mais alors , quelle serait la marge de manœuvre pour Ndiaye face à un Macron toujours aussi jupiterien, idéologique, omnipotent et omniprésent ?

Ce n’est pas le moindre des défis pour le ministre de l’Éducation.