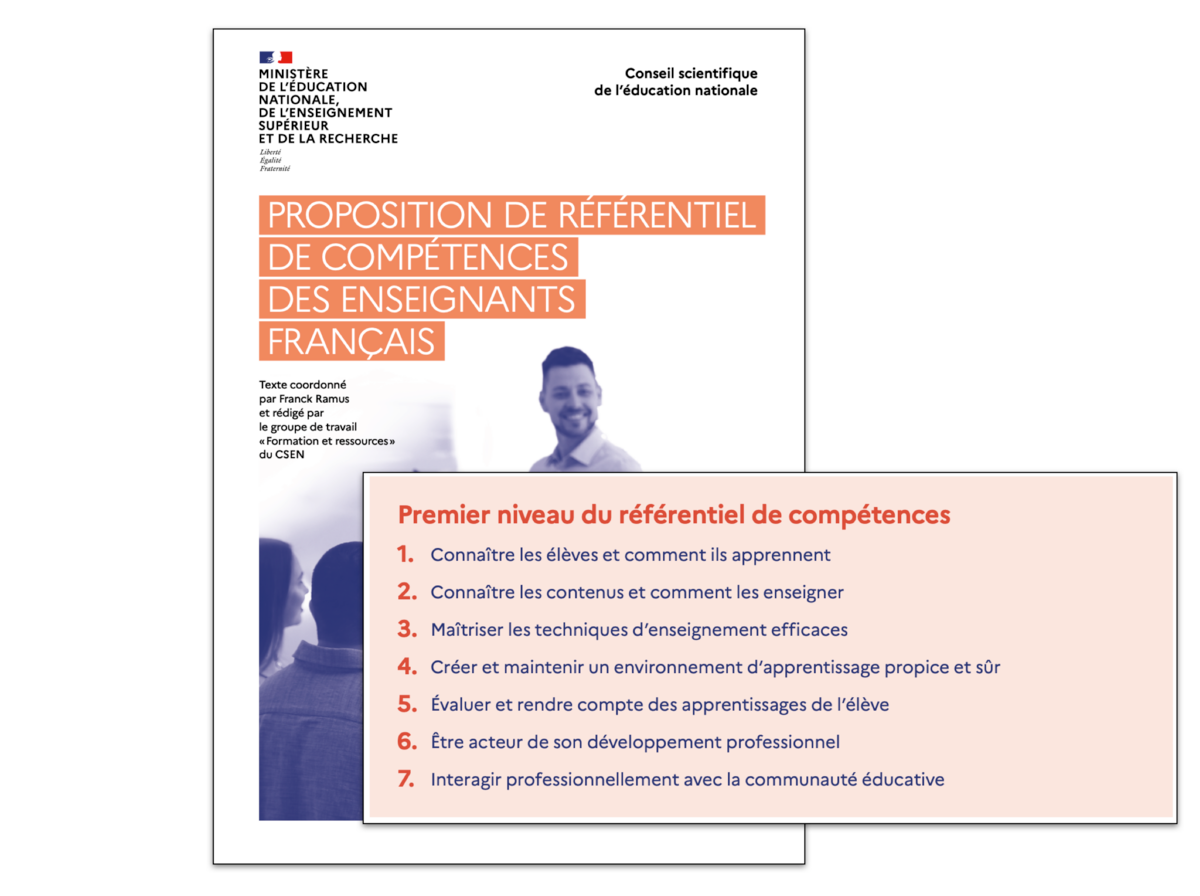

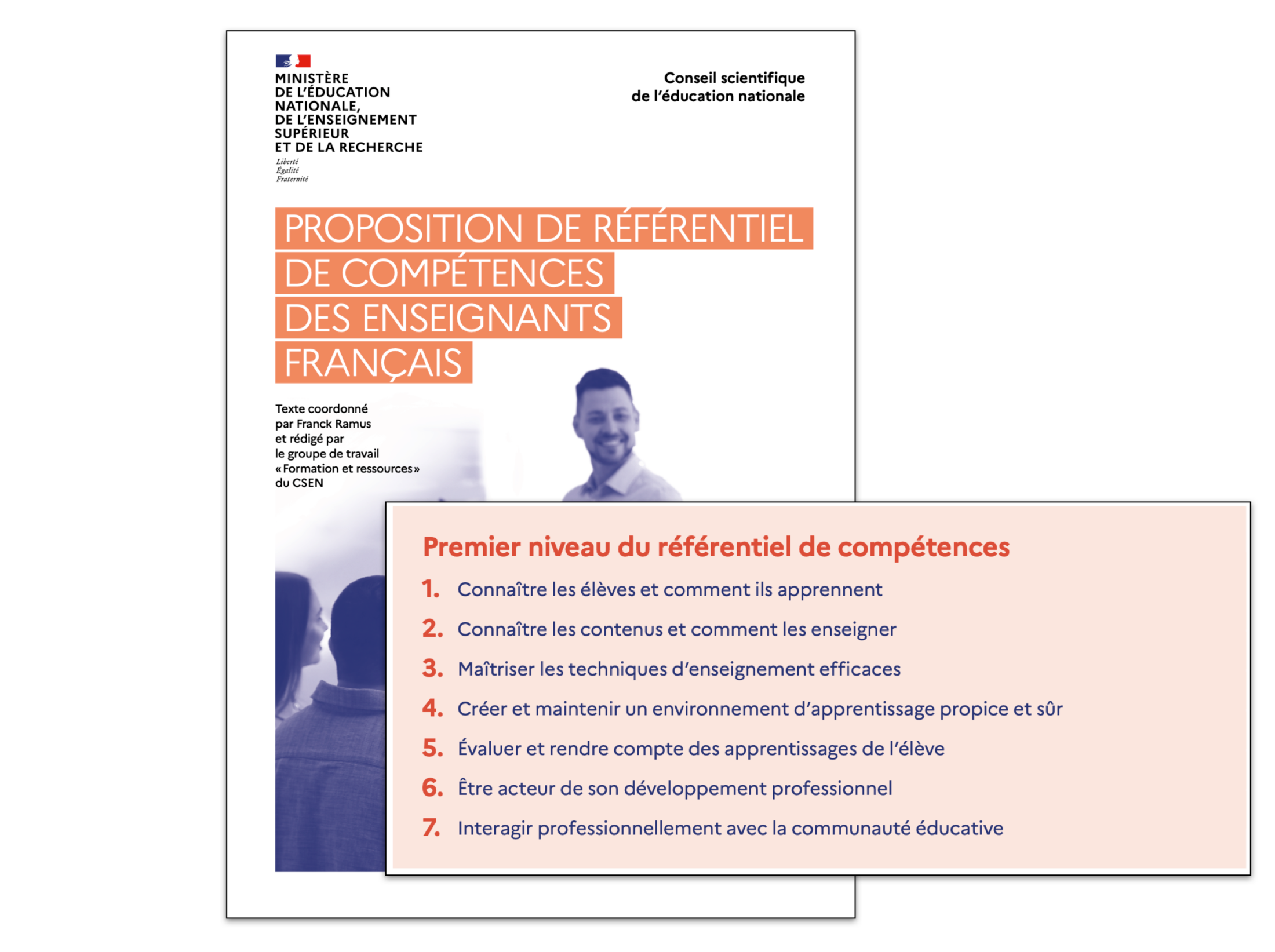

Agrandissement : Illustration 1

Un « référentiel de compétences des enseignants », ça ne dit pas forcément grand-chose à un enseignant qui exerce depuis de nombreuses années. Mais un tel document parlera en revanche aux étudiants en master MEEF, aux stagiaires et, bien sûr (et surtout…) à leurs formateurs.

J’ai été formateur pendant seize ans à l’IUFM/ESPÉ/INSPÉ de Paris. Lorsque j’ai été «rayé des cadres » (ie “pris ma retraite”) en 2022, nous en étions au deuxième référentiel destiné à structurer la formation et à évaluer les étudiants et stagiaires. Le référentiel en vigueur jusqu’à aujourd’hui est celui de 2013. Il faisait suite à un « cahier des charges de la formation » de 2006, avec 10 compétences qui avait été précisées en 2010. Il y avait peu de différences entre la liste de 2006 et celle de 2013. La dernière en date est plus détaillée et énumère 14 compétences communes à tous les personnels d’éducation et précise 5 compétences spécifiques aux professeurs qu’il est utile de détailler car ce sont celles-ci qui sont remises en question par ce projet du CSEN.

- P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

- P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement

- P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves

- P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves

- P5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

Comme on le voit à la simple lecture des items de ce projet piloté par Franck Ramus, il y a de nettes différences avec ce qui était jusque là en vigueur et qui structurait la formation. C’est flagrant avec le point 3 : « Maîtriser les techniques d’enseignement efficaces » mais aussi avec le point 2 : « Connaître les contenus et comment les enseigner ». Ce n’est pas comme le disent les auteurs, une simple « actualisation » de l’existant, mais bien un changement de perspective et une redéfinition du métier. L’impression se confirme lorsqu’on rentre dans le détail avec le deuxième et troisième niveau. On détaille ce que les enseignants doivent « connaitre » (pour ne pas dire apprendre) et surtout on leur dit quelle est LA méthode à utiliser. Dans le point 3 (« Maitriser les techniques d’enseignement efficaces ») à la page 17, on enjoint à « utiliser des stratégies d’enseignement explicite » et « proposer aux élèves des exercices d’apprentissage génératif » etc.

En soi, on pourrait se dire que cela ne changera pas grand-chose aux pratiques des enseignants au quotidien dans leurs classes. Mais comme je le soulignais plus haut, si un tel projet extrêmement prescriptif est retenu, cela aura des répercussions sur la formation et sur l’évaluation des nouveaux enseignants.

Pour le dire vite, il s’agit d’une offensive pour imposer l’ « enseignement explicite » (ou plutôt la méthode qui se cache derrière ce nom en apparence anodin et consensuel) comme la seule méthode d’enseignement « efficace » telle que la définirait LA science. Exit les pédagogies de la découverte ! Le constructivisme, la complexité, n’ont plus leur place.

"Explicite" est une exigence, pas une méthode

J'ai essayé durant toute ma carrière d'être le plus explicite possible. Si on a lu un tant soit peu de sociologie de l'éducation, on sait que ce qui caractérise les "héritiers" c'est leur maîtrise de l'implicite donnée par leur capital culturel.

En tant qu’enseignant, j’ai exploré plusieurs démarches fondées sur les méthodes actives. Je suis convaincu que la pédagogie par objectifs ou le travail par compétences et d’une manière générale les méthodes actives, vont dans le sens de l'explicitation. Dès le départ, l’enseignant doit annoncer à l’élève quels sont les objectifs de l’apprentissage. Ceux-ci doivent donc être identifiés clairement pour que l’élève sache exactement ce qu’on attend de lui (et donc sur quoi portera son évaluation). Tout au long du travail, l’enseignant est là aussi très explicite dans les apports qu’il donne pour résoudre le problème. Il ne s’agit pas de tendre des pièges ou de jouer aux devinettes ! Et à la fin, il est nécessaire d’« institutionnaliser les savoirs », il s’agit de dire le plus clairement possible ce qui a été appris pour pouvoir ensuite le réinvestir. C’est ainsi que peuvent se construire des apprentissages qui ne s’évanouissent pas une fois l’interrogation passée…

Comme je ne cessais de le dire en formation, il faut donc sortir de l’idée d’un spontanéisme réducteur où l’élève construirait tout seul son propre savoir : « Il ne suffit pas de mettre les élèves en situation d’apprentissage, il faut aussi leur dire qu’ils ont appris ». C’était une de mes convictions fortes tout comme la certitude que vouloir être explicite est une exigence et un impératif pour tous les enseignants.

Mais certains enseignants réclament pour leur compte, l’usage exclusif du terme « pédagogie explicite ». Ce sont les Québécois Clermont Gautier, Steve Bissonnette et Mario Richard qui ont théorisé la démarche. Selon eux, les mesures de soutien efficace passent par des actions :

- dire (rendre explicites les intentions et objectifs de la leçon pour les élèves, rendre explicite les prérequis dont les élèves auront besoin) ;

- montrer (l’enseignant exécute la tâche et énonce le raisonnement adapté à haute voix) ;

- guider (l’enseignant amène les élèves à rendre explicite leur raisonnement préalable, fournit les rétroactions nécessaires). Les compétences ou les savoirs sont décomposés en éléments les plus simples pour que les élèves apprennent progressivement, notamment pour ceux en difficulté.

Trois étapes au cours de la leçon sont donc récurrentes :

- le modelage (enseigner quoi, pourquoi, comment, quand et où, faire, par une démonstration magistrale) ;

- la pratique dirigée (proposer des tâches semblables à celles du modelage, mais avec des rétroactions régulières et des échanges d’idées entre élèves pour s’assurer de leur compréhension) ;

- la pratique autonome ou indépendante (l’élève réinvestit seul ce qu’il a compris du modelage dans des problèmes ou des questions) .

On retrouve ces termes (presque) mots pour mots dans le projet de référentiel.

Selon les tenants de cette approche qui la qualifient aussi d’« instructionniste », ce serait la méthode d’enseignement la plus efficace . Ils s’appuient sur un certain nombre d’études nationales et internationales pour l’affirmer. C’est pourquoi on parle aussi d’ « Evidence Based Education » , ce qu’on pourrait traduire par « méthode d’éducation fondée sur les preuves » où la « science » aurait clos le débat sur les méthodes.Pourtant ces études font apparaître une forte prépondérance de « l’effet-maître » sur la réussite des élèves. Et ce scientisme va à l’encontre même du débat inhérent à la science.

Hold up sémantique

En 2021, dans mon livre ("je suis un pédagogiste" ESF Sciences Humaines) j'avais qualifié l'enseignement explicite de « hold-up sémantique » en reprenant une expression de Roland Goigoux. Car se qualifier d' «explicite» c'est se parer d'une qualité qu'on dénie aux autres. Et, comme le dit très bien Philippe Meirieu dans une interview récente pour les Cahiers Pédagogiques, il y a une ambigüité du mot « explicite » qui : « permet de laisser croire qu’on promeut une exigence légitime dans toute transmission (avec un souci de lutte contre les inégalités), ou, tout au plus, une méthode parmi d’autres (validée par la science et sans aucun implicite idéologique)… alors que la « pédagogie explicite » qui s’importe ici, dans le cheval de Troie de belles intentions humanistes, est, en réalité, porteuse d’une idéologie qui s’inscrit dans le paradigme de « l’école efficace »».

S’il en était besoin, cette « proposition » du CSEN qui en fait un « copié-collé » nous prouve qu'il y a un courant de la pédagogie qui a une volonté hégémonique et qui veut accaparer à son seul profit ce qualificatif et également imposer une méthode qui en est un dévoiement et qui n'est, à mon humble avis, que le faux nez modernisé de l'enseignement magistral...

On peut ajouter que l’evidence based est une idéologie qui ne peut que séduire les technocrates (Blanquer en fut un bel exemple) puisqu’elle définit une (et une seule) « bonne pratique » qu’il suffirait ensuite de reproduire et diffuser. Le scientisme se double d’une caporalisation.

Le « One best way »

C’est en effet la conception du métier d’enseignant qui est en jeu. Ce n’est pas la première offensive contre la liberté pédagogique. On se rappelle des « livrets » pour la lecture et des injonctions du CSEN sur de nombreux sujets. Les professeurs du secondaire, quant à eux, voient bien que leurs programmes disciplinaires sont de plus en plus injonctifs et que les nouveaux dispositifs comme les groupes de besoin/niveau restreignent l’autonomie des équipes.

Frédéric W. Taylor (1856-1915) était un ingénieur américain qui a défini les principes scientifiques de l’organisation du travail qu’on a appelé « taylorisme » et qu’on réduit un peu facilement au « travail à la chaine » (qu’on doit plutôt à Ford). Cette organisation scientifique du travail repose sur deux piliers :

- La division horizontale du travail autrement dit la décomposition d’une tâche complexe en une série de tâches simples (qui peuvent être réalisées par des personnes différentes).

- La division verticale du travail qui repose sur la séparation entre « ceux qui pensent » et ceux qui exécutent (les ouvriers). Le bureau des méthodes définit grâce à une méthode supposée « scientifique » le « one best way» que les exécutants sont chargés d’appliquer. Je pense… donc tu suis !

Ce travail prescrit a été à l’origine de gains de productivité importants durant le XXe siècle mais il a montré aussi ses limites. Mais malgré ses effets néfastes, il continue à séduire et à s’étendre au domaine des services et à des activités intellectuelles.

C’est le développement des cahiers des charges, vade-mecum et autres certifications fondées sur les « bonnes pratiques » qu’on retrouve aujourd’hui aussi dans l’enseignement. L'enjeu est de déposséder les enseignants de leur autonomie et de leur savoir-faire. L’intelligence artificielle peut être un de ces moyens pour y parvenir en transférant l’expertise vers les machines. La rédaction de ce référentiel est une autre forme de dépossession et de contrôle.

Ingénieur ou prolétaire ?

J’ai longtemps présenté le métier d’enseignant comme un métier de bricoleur et d’artisan. Mais aujourd’hui je préfère le présenter comme un ingénieur.

D’abord parce que un ingénieur travaille forcément en équipe alors que l'artiste l'artisan ou le bricoleur sont plutôt dans une logique individualiste et solitaire. Mais surtout, un ingénieur combine plusieurs savoirs (ici la didactique, la pédagogie, la sociologie, la psychologie les neurosciences,…) au service d'une situation toujours spécifique.

Comme le dit très bien André Tricot (Précis d'ingénierie pédagogique De Boeck 2020) : « Enseigner c'est concevoir des solutions originales mais en se basant sur des connaissances y compris scientifiques. » Il y a donc des techniques, ce n’est pas un « art ». Il y a nécessairement un lien avec la recherche qui est vue comme une alliée et dans une logique de mutualisation et de travail collectif. La pédagogie la plus efficace devient alors celle qui est conçue et élaborée par les enseignants eux-mêmes !

Cette logique du collectif et de l’expertise s’accommode mal de la verticalité, du cloisonnement et du travail prescrit.

L’enseignement est un métier de la conception mais le risque de tomber dans un métier d’exécution est réel comme nous le montre ce référentiel.

Philippe Watrelot le 6 mars 2025.