Depuis mars 2021, le groupe INSA, encouragée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur (voir plus bas), prépare une réforme des droits d’inscription en les élevant jusqu’à 2500€ par an (échelonné en fonction des revenus de la famille de l’étudiant·e) contre 601€ pour tout le monde aujourd’hui. L’objectif affiché est de récolter de l’argent pour financer des actions sociales, cependant le travail fait sur le volet social peine à justifier une telle augmentation.

En analysant la réflexion sur laquelle la direction s'appuie pour cette réforme, nous pouvons identifier 3 angles morts majeurs qui remettent en cause l'entièreté de la réforme.

Premier angle mort : Analyse quasi-inexistante sur les raisons de la baisse de la diversité

La diversité diminue lentement pour des raisons inconnues

La direction de l’INSA a fait faire une étude sociologique et statistique sur la population étudiante à l’INSA, accessible sur leur site et nommée “Livre blanc”.

Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2

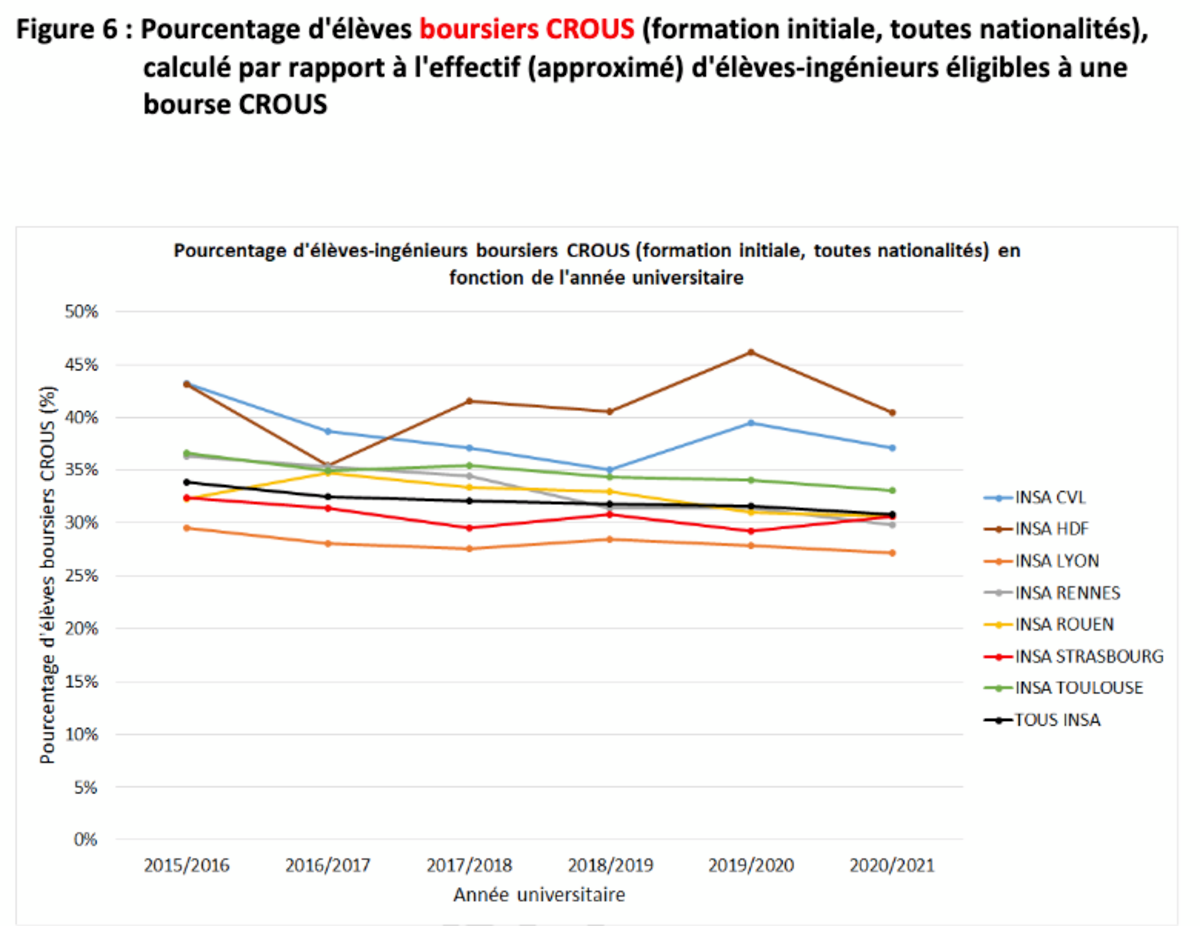

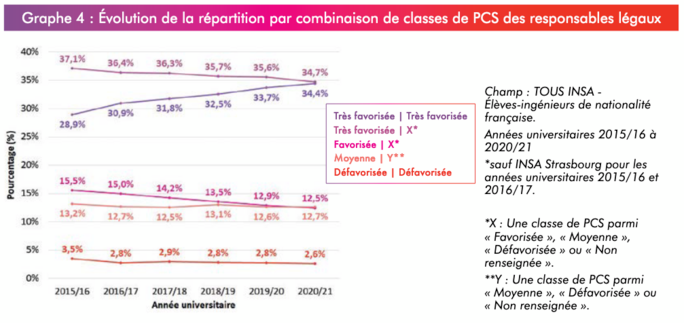

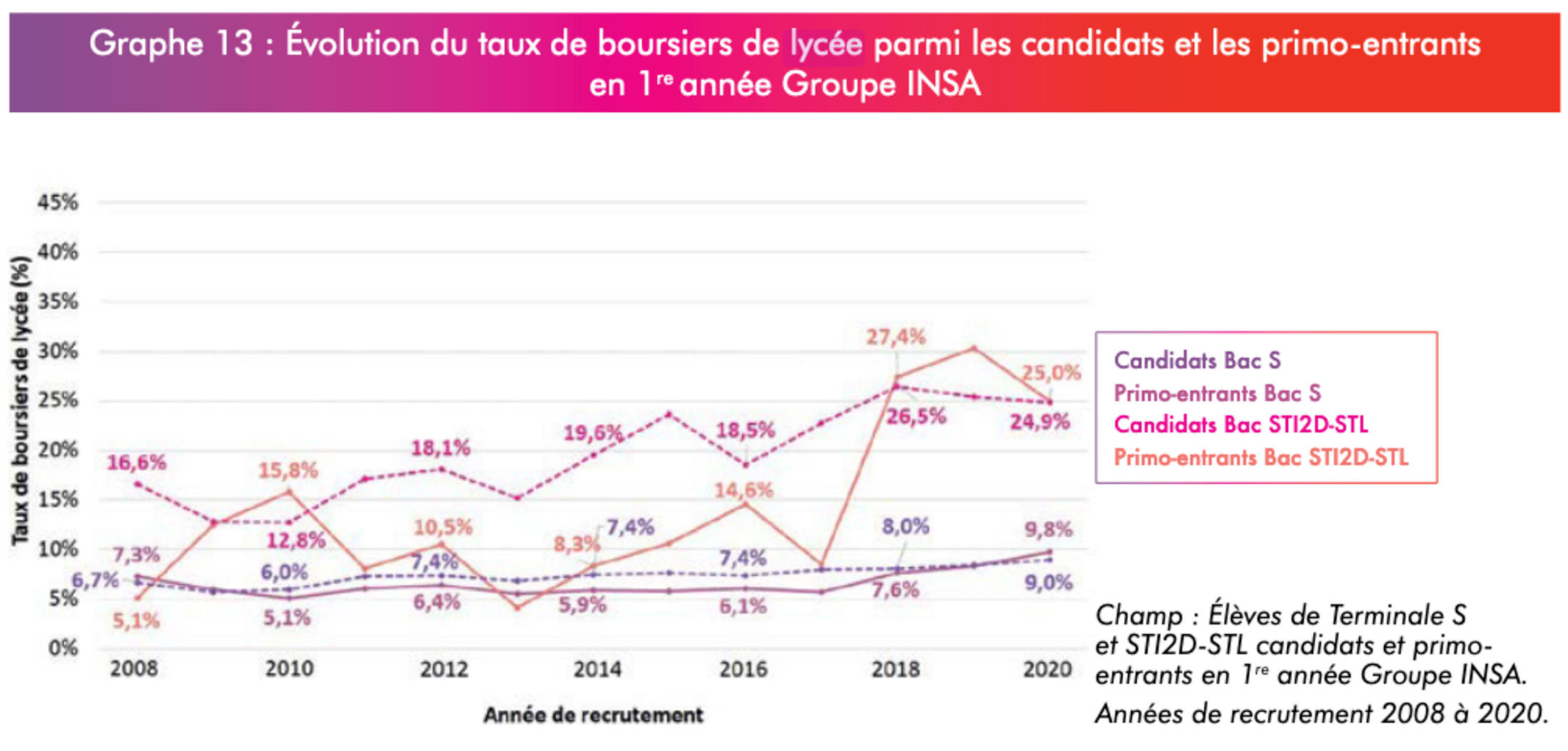

Cette étude met en évidence la baisse lente de la diversité sociale sur deux plans : le pourcentage de boursiers qui diminue (-3,3 points depuis 2015, figure 1) et une augmentation du nombre d’étudiants issus de catégories PCS (Professions et Catégories Socioprofessionnelles) “très favorisée” accompagnée d’une diminution pour les autres origines socioprofessionnelles (figure 2).

Cette étude statistique a été faite avec sérieux par l'Institut Gaston Berger (IGB) mais elle se limite à faire le constat de la baisse de la diversité socioprofessionnelle à l'INSA, sans expliquer pourquoi nous constatons une baisse lente et progressive.

La direction formule sa propre hypothèse... bancale

Pourquoi est-ce que la diversité baisse ? Il parait évident qu'il faut répondre à cette question pour pouvoir combattre la racine du problème. Le sujet n'est pourtant jamais abordé par la direction pour qui la question ne semble pas se poser et dont la réponse, au travers ses discours, semble lui être limpide : les PCS "défavorisées" candidateraient de moins en moins à l’INSA. C'est sur cette hypothèse que repose en majeure partie la réforme INSA qui veut alors déployer des actions comme les Cordées de la réussite (voir aussi Education: Macron continue d’entrenir l’illusion méritocratique), l'augmentation du nombre de bourses et la rénovation des batiments et du wifi (sic)1. Or, cette hypothèse est-elle solide ?

L'hypothèse selon laquelle les minorités candidateraient de moins en moins à l'INSA n’est pas du tout vérifiée et le peu de données disponibles tend à montrer, au contraire, qu’elle est fausse.

Dans un premier temps, l'hypothèse ne peut pas être confirmée à cause du manque assez important de données disponibles sur le type de population qui candidate à l'INSA, comme l'a confirmé Gabriel Brassart, chef de projet Livre blanc au sein de l’Institut Gaston Berger, lors du webinaire INSA du 6 décembre 2021 : "Nous avons certains indicateurs relatifs aux candidats (notamment pour les femmes et les boursiers de lycée). En revanche, nous ne disposons pas d'informations relatives aux PCS d'origine de ces candidats, information qui ne nous est pas transmise (à l'heure actuelle) par Parcoursup."

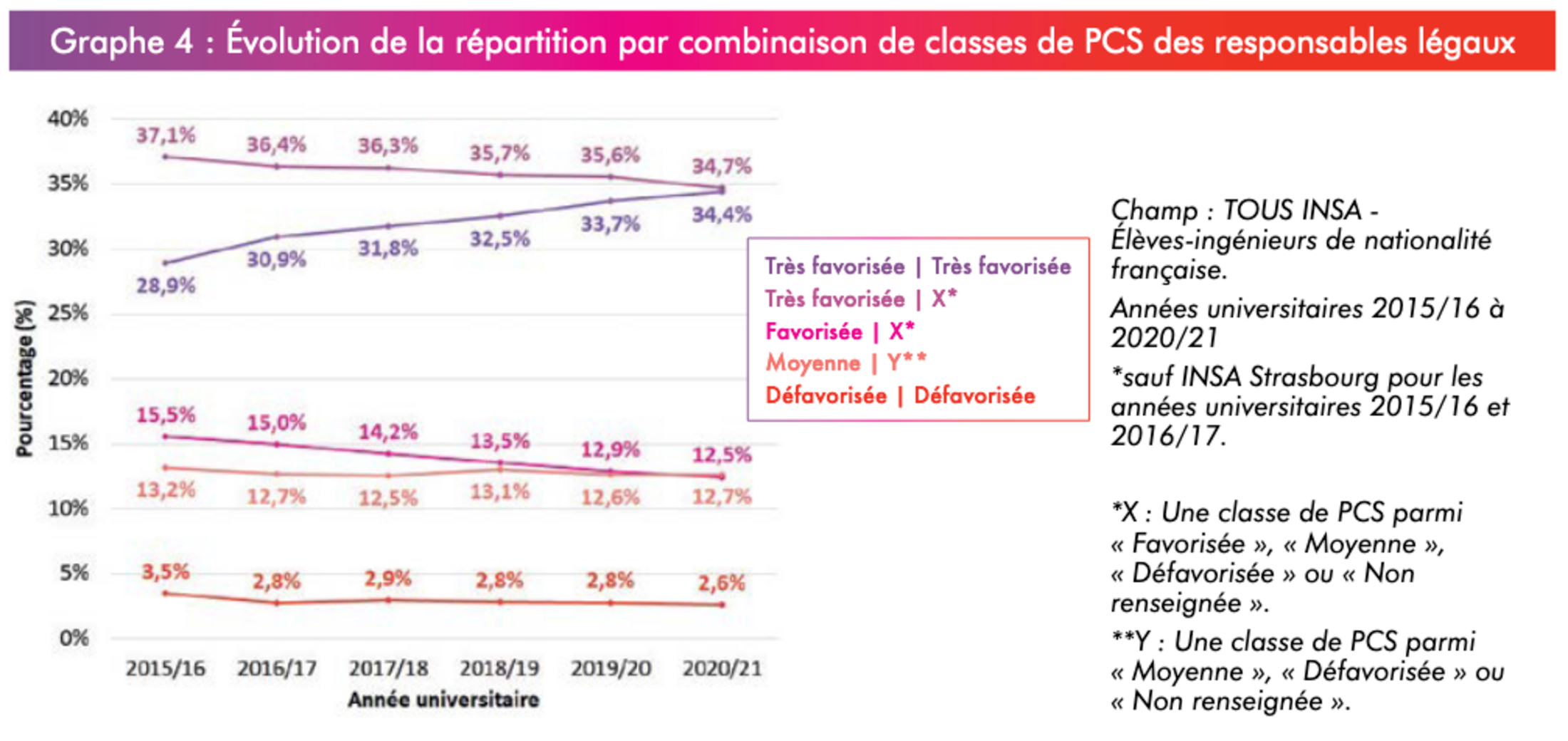

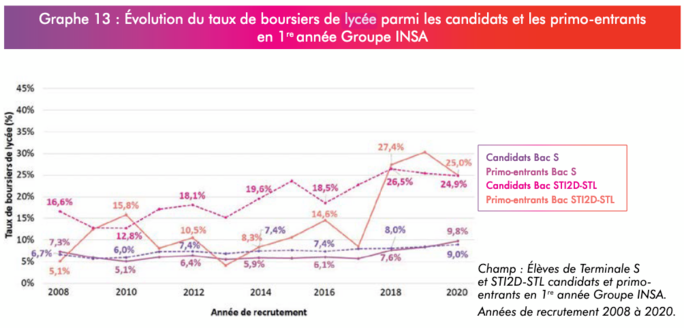

Dans un deuxième temps, le peu de données existantes tend à montrer que les populations "défavorisées" continuent au contraire de candidater à l’INSA, et même, candidatent davantage, comme le suggère l’évolution du taux de boursiers lycéens parmi les candidat·e·s qui est en hausse relativement constante depuis 2008.

Agrandissement : Illustration 3

Ainsi cette hypothèse, qui peut paraitre intuitive au départ, semble largement insuffisante pour justifier la mise en place de cette réforme très polémique.

En se basant sur cette hypothèse, les directeurs proposent tout un ensemble d’actions, comme l’extension des cordées de la réussite, dont le financement requiert une hausse budgetaire de plusieurs millions d’euros. Cette hausse se situerait entre 1,5 et 4 millions d’euros par INSA, d’après une estimation donnée par les directeurs2. Dans la réforme proposée, cette hausse du budget ne serait pas financée par l’Etat (via l'impôt) mais par une hausse historique, allant jusqu’à 2500€/an des droits d’inscription étudiant, faisant basculer ces écoles publiques d’un régime de quasi-gratuité (601€/an) à un régime payant3.

Une autre hypothèse, plus solide, mais qui dérange

L’hypothèse faite par les directeurs semble plutôt fausse, mais en plus, une autre hypothèse, jamais abordée par les directeurs, semble elle, être beaucoup plus solide : l’INSA monte dans les classements et est donc plus attractive qu’avant pour les PCS “très favorisée” qui, en plus de candidater dans des prépas pour accéder aux meilleurs écoles sur concours, candidatent maintenant aussi à l'INSA. Ces étudiants de PCS "très favorisée" ayant en général un meilleur dossier scolaire dû à l'avantage de leurs origines, remplacent les populations les moins favorisées généralement moins bien placées dans les classements d'entrée. Les PCS les moins favorisées continuent bel et bien de candidater mais ne sont tout simplement plus sélectionnées, l’INSA préférant accueillir, à la place, les nouvelles candidatures provenant des classes favorisées car ayant un meilleur dossier scolaire. L’INSA est alors victime de son succès et de son système de sélection.

Avec cette hypothèse, nous comprenons alors que tout se joue au niveau de la sélection et que toutes les autres formes d’actions ne sont que secondaires, voire inutiles. Attirer de nouveaux candidats provenant de PCS défavorisés ne servira pas à grand-chose si ces nouveaux candidats se font recaler à l’entrée, rappelons qu'aujourd’hui seulement 1 candidat sur 10 est accepté à l’INSA4.

Les données de l’étude faite par l’IGB tendent à soutenir cette hypothèse.

L’INSA est en effet beaucoup plus attractive qu’avant avec une augmentation du nombre de candidatures de 48% en 5 ans (13054 candidatures en 2015 contre 19324 en 2020)5. Les directeurs admettent volontiers que la renommée d’excellence de l’INSA est en constante augmentation depuis des années et qu’elle attire ainsi des élèves au dossier scolaire de plus en plus bon, des élèves qui auraient auparavant opté à la place pour une classe préparatoire, permettant de passer les concours d'entrée des très grandes écoles (Polytechnique, Normale Sup etc.). La direction de l’INSA se réjouit d'attirer les meilleurs profils scolaires : il ne faut pas oublier qu'elle et le gouvernement gardent un œil attentif sur les classements des écoles et universités, notamment celui de Shanghai (bien que la pertinence en soit vivement critiquée). Des classements qui notent surtout l’excellence et le réseau des étudiant·e·s et non la diversité ou la capacité à être un ascenseur social. Les classements prennent par exemple souvent en compte le salaire de sortie, or le salaire et les exigences de salaire sont généralement plus élevées si l'étudiant provient d'un milieu aisé et dont le réseau de ce milieu pourra être mis à profit.

Agrandissement : Illustration 4

Le nombre de places à l’INSA n’ayant en même temps pas particulièrement augmenté, l’INSA est plus sélective qu’avant. La sélection s’est renforcée en passant de 14,7% d’admis en 2015 à 11% en 20206. Forcément, cette sélection plus dure évince les catégories les moins favorisées. Sur une promotion de 300 étudiants, il suffit de 10 étudiants PCS “très favorisée” candidatant en plus pour évincer 10 étudiants du bas du classement surement moins favorisés, ce qui fait baisser la représentation des PCS moins favorisées de 3%. Pour rappel, depuis 2015, le taux de boursiers a par exemple baissé de 3,3%. Il suffit de quelques nouvelles candidatures de PCS “très favorisée” pour faire basculer les statistiques.

L’étude du l’Institut Gaston Berger le mentionne même rapidement, page 80 de leur Livre blanc : “Cette hausse de la sélectivité peut expliquer en partie les évolutions de la composition sociale des INSA constatées dans la section précédente.”

Ainsi, selon cette hypothèse, l’INSA aurait beau dépenser des millions d’euros pour avoir davantage de candidatures de PCS moins favorisées, ces nouveaux candidats ne seraient pas sélectionnés, comme leurs nombreux homologues actuels (89% de personnes non sélectionnées).

Si la direction effectuait un travail rigoureux pour améliorer la diversité à l’INSA, elle se concentrerait sur cette hypothèse et en conséquence quasi-exclusivement sur la méthode de sélection, le reste paraissant futile à ce stade (même si la rénovation des batiments et les bourses sont appréciables...). Pourtant ce n’est pas le cas. Cette hypothèse est quasi-inexistante dans le discours des directeurs et dans leurs nombreuses présentations de la réforme. Et ce, malgré les interpelations des étudiant·e·s et enseignant·e·s pendant ces présentations (5 webinaires nationaux depuis mars 2021 et quelques webinaires locaux).

Nous remarquons qu’en se basant sur l'hypothèse des directeurs de la fuite des candidats, les actions à mener nécessiteraient des millions d’euros et donc un changement de politique sur les droits d’inscription. Tandis qu’avec la deuxième hypothèse, de l’arrivée de candidats "élites" dans les candidatures qui prennent la place d'étudiants moins excellents, les actions à mener ne coûteraient quasiment rien puisqu’elles consistent uniquement en un changement des critères de sélection.

NB: Remarquons au passage que ce raisonnement rend erroné un des arguments que les directeurs expriment contre le changement trop fort des critères de sélection (dont le but serait d'augmenter la représentativité des classes les moins favorisées) : "cela coute plus cher d'accueillir des étudiants ayant un moins bon niveau scolaire, il faut les former d'avantage en proposant notamment des cours particuliers". Ce raisonnement ne tient plus car il n'est ici pas question d'abaisser le niveau scolaire des étudiants entrants mais d'éviter son augmentation; qui serait le signe d'un remplacement de la population actuelle d'étudiants par une nouvelle population d'étudiants très favorisés.

La deuxième hypothèse étant plus solide et impliquant des solutions beaucoup moins chères, pourquoi n’est-elle pas celle gardée par la direction ?

Deux explications paraissent possibles et complémentaires :

- La direction est incitée par le gouvernement à augmenter les droits d’inscription (comme partout ailleurs, cf. Universités et écoles d’ingénieur publiques : la fin annoncée de la quasi-gratuité ? et Recul social : l'INSA souhaite augmenter les frais d’inscription jusqu'à 2500€ par an) et elle souhaite ainsi, consciemment ou inconsciemment, arriver à une fin définie : l’augmentation des droits d’inscription.

- La direction ne souhaite pas être confrontée à un paradoxe qui habite l’INSA : être “excellent ET ouvert (diversité)”. Par excellence, malheureusement, ce n’est pas seulement l’excellence de la formation que la direction a en tête, mais aussi l’excellence des étudiants qui constituent les promotions et sortent de l’INSA, notamment pour les classements. Or en souhaitant l’excellence scolaire des étudiants recrutés, l’INSA subit de facto l'homogénéisation de sa population vers la surreprésentation des PCS “très favorisées”. Si l’INSA se veut davantage diverse, elle se doit de faire la place à toutes les catégories de PCS et ainsi cesser de favoriser l’arrivée des étudiants de PCS “très favorisée” qui remplacent de plus en plus les autres catégories. Or faire cela, ce serait stagner dans les classements…

Nous comprenons ainsi pourquoi cette réforme paraît si entachée d'amateurisme, tout travail sérieux amènerait à des conclusions différentes que celles que souhaiteraient la direction de l’INSA et le gouvernement. L’INSA se contente ainsi d’agiter des mots clés en fermant les yeux sur le manque de cohérence entre la réforme prévue et les objectifs affichés. La réforme s’annonce ainsi parfaitement inutile mais la direction a tout à y gagner puisqu’elle permet de continuer d’augmenter dans les classements d’excellence, d’avoir l’image d’une école qui se préoccupe de sa diversité interne, d'augmenter son aise financière (notamment à cause de la politique de RCE qui pousse les écoles à chercher leurs propres financements) et de se faciliter la vie en se conformant aux volontés du gouvernement d’augmenter les droits d’inscription.

De son côté, la communauté étudiante a tout à y perdre : augmentation des droits d’inscription, gaspillage budgétaire et administratif, baisse de la diversité étudiante qui continue de baisser et impacts sociologiques négatifs7.

Suite des angles morts à paraitre dans de futurs articles.

PS: une pétition a été lancée il y a quelques jours par le Collectif pour le maintien et le retour de la quasi-gratuité dans l’enseignement supérieur public : Non à l’université payante et aux écoles d’ingénieurs payantes

1 Actions détaillées dans le document de référence voté dans les CA des INSA entre novembre 2021 et janvier 2022

2 Estimation donnée pendant le webinaire INSA du 6 décembre 2021

3 Coût d'une inscription dans l'enseignement supérieur: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2865

4 Taux d'entrée à 11% en 1re année en 2020, Livre blanc, page 81

5 Livre blanc, page 80

6 Livre blanc, page 80

7 Comme la dépendance accrue à sa famille et lieu d'origine. Détails à paraitre dans un futur article.